5

die Eigenart jedes Stammes auch auf dem Felde der bil-

denden Kunst ihre besonders gefärbte, charakteristische Aus-

drucksweise. Dasselbe Thema einer „Verkündigung" etwa,

oder einer „Kreuzigung" usf. wird in dem fränkischen

Nürnberg in anderer Tonart vorgetragen, als z. B. von der

bayerischen oder rheinischen Kunst. Kein Stamm, der nicht

seine eigene „Schule" gehabt hätte. Nicht als wären die be-

treffenden Künstler alle in direktem Abhängigkeitsverhältnis

zu einander gestanden, wohl aber in dem Sinn, daß im

Werke jedes Meisters neben dem Stil der Zeit, dem allgemein

deutschen Charakter und seiner persönlichen Note auch die Be-

sonderheit des Stammes unwillkürlich, aber ganz unver-

kennbar zur Ausprägung kommt. So schließen sich für unsere

Kunstbetrachtung Werke desselben Stammesgebiets wie von

selbst zu einer innerlich verwandten Gruppe zusammen.

Auch die altschwäbische Malerei bildet innerhalb

der gleichzeitigen deutschen Kunst eine solche in sich abge-

schlossene Provinz, eine Gruppe, ans der uns eine ein-

heitliche Art des Sehens, Empfindens und Gestal-

tens entgegentritt, eben der ureigene Geist schwäbischen

Volkstums.

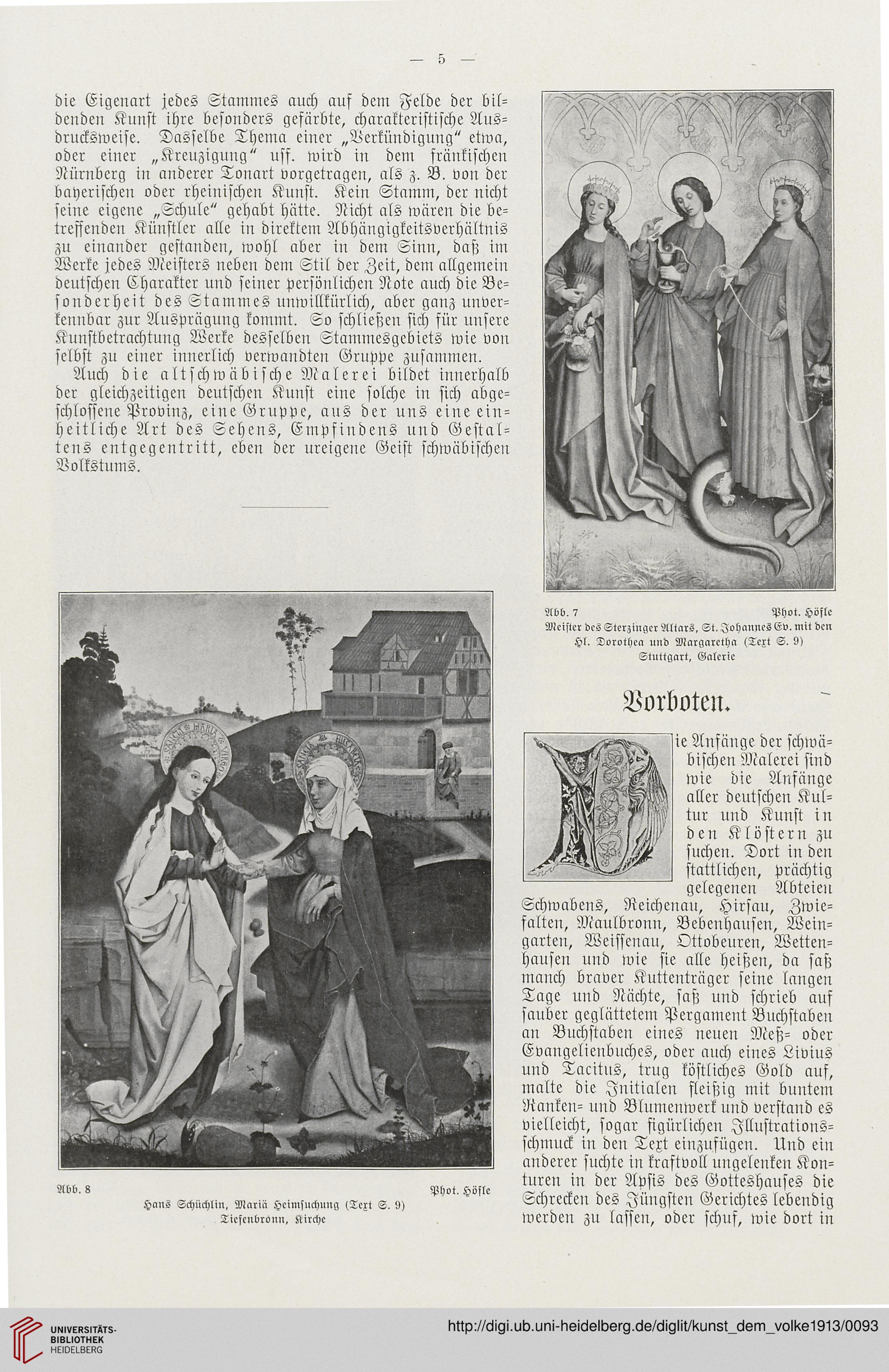

Abb. 8 Phot. Höslc

Hans Schüchlin, Mariä Heimsuchung (Text S. 9)

Tiefcnbronn, Kirche

Abb. 7 Phot. Höfle

Meister des Sterzinger Altars, St. Johannes Ev. mit den

Hl. Dorothea und Margaretha (Text S. 9)

Stuttgart, Galerie

Vorboten.

ie Anfänge der schwä-

bischen Malerei sind

wie die Anfänge

aller deutschen Kul-

tur und Kunst in

den Klöstern zu

suchen. Dort in den

stattlichen, prächtig

gelegenen Abteien

Schwabens, Reichenau, Hirsau, Zwie-

falten, Maulbronn, Bebenhausen, Wein-

garten, Weissenau, Ottobeuren, Wetten-

hausen und lvie sie alle heißen, da saß

manch braver Kuttenträger seine langen

Tage und Nächte, saß und schrieb auf

sauber geglättetem Pergament Buchstaben

an Buchstaben eines neuen Meß- oder

Evangelienbuches, oder auch eines Livius

und Tacitus, trug köstliches Gold auf,

malte die Jnitialen fleißig mit buntem

Ranken- und Blumenwerk und verstand es

vielleicht, sogar figürlichen Jllustrations-

schmuck in den Text einzufügen. Und ein

anderer suchte in kraftvoll ungelenken Kon-

turen in der Apsis des Gotteshauses die

Schrecken des Jüngsten Gerichtes lebendig

werden zu lassen, oder schus, wie dort in

die Eigenart jedes Stammes auch auf dem Felde der bil-

denden Kunst ihre besonders gefärbte, charakteristische Aus-

drucksweise. Dasselbe Thema einer „Verkündigung" etwa,

oder einer „Kreuzigung" usf. wird in dem fränkischen

Nürnberg in anderer Tonart vorgetragen, als z. B. von der

bayerischen oder rheinischen Kunst. Kein Stamm, der nicht

seine eigene „Schule" gehabt hätte. Nicht als wären die be-

treffenden Künstler alle in direktem Abhängigkeitsverhältnis

zu einander gestanden, wohl aber in dem Sinn, daß im

Werke jedes Meisters neben dem Stil der Zeit, dem allgemein

deutschen Charakter und seiner persönlichen Note auch die Be-

sonderheit des Stammes unwillkürlich, aber ganz unver-

kennbar zur Ausprägung kommt. So schließen sich für unsere

Kunstbetrachtung Werke desselben Stammesgebiets wie von

selbst zu einer innerlich verwandten Gruppe zusammen.

Auch die altschwäbische Malerei bildet innerhalb

der gleichzeitigen deutschen Kunst eine solche in sich abge-

schlossene Provinz, eine Gruppe, ans der uns eine ein-

heitliche Art des Sehens, Empfindens und Gestal-

tens entgegentritt, eben der ureigene Geist schwäbischen

Volkstums.

Abb. 8 Phot. Höslc

Hans Schüchlin, Mariä Heimsuchung (Text S. 9)

Tiefcnbronn, Kirche

Abb. 7 Phot. Höfle

Meister des Sterzinger Altars, St. Johannes Ev. mit den

Hl. Dorothea und Margaretha (Text S. 9)

Stuttgart, Galerie

Vorboten.

ie Anfänge der schwä-

bischen Malerei sind

wie die Anfänge

aller deutschen Kul-

tur und Kunst in

den Klöstern zu

suchen. Dort in den

stattlichen, prächtig

gelegenen Abteien

Schwabens, Reichenau, Hirsau, Zwie-

falten, Maulbronn, Bebenhausen, Wein-

garten, Weissenau, Ottobeuren, Wetten-

hausen und lvie sie alle heißen, da saß

manch braver Kuttenträger seine langen

Tage und Nächte, saß und schrieb auf

sauber geglättetem Pergament Buchstaben

an Buchstaben eines neuen Meß- oder

Evangelienbuches, oder auch eines Livius

und Tacitus, trug köstliches Gold auf,

malte die Jnitialen fleißig mit buntem

Ranken- und Blumenwerk und verstand es

vielleicht, sogar figürlichen Jllustrations-

schmuck in den Text einzufügen. Und ein

anderer suchte in kraftvoll ungelenken Kon-

turen in der Apsis des Gotteshauses die

Schrecken des Jüngsten Gerichtes lebendig

werden zu lassen, oder schus, wie dort in