10

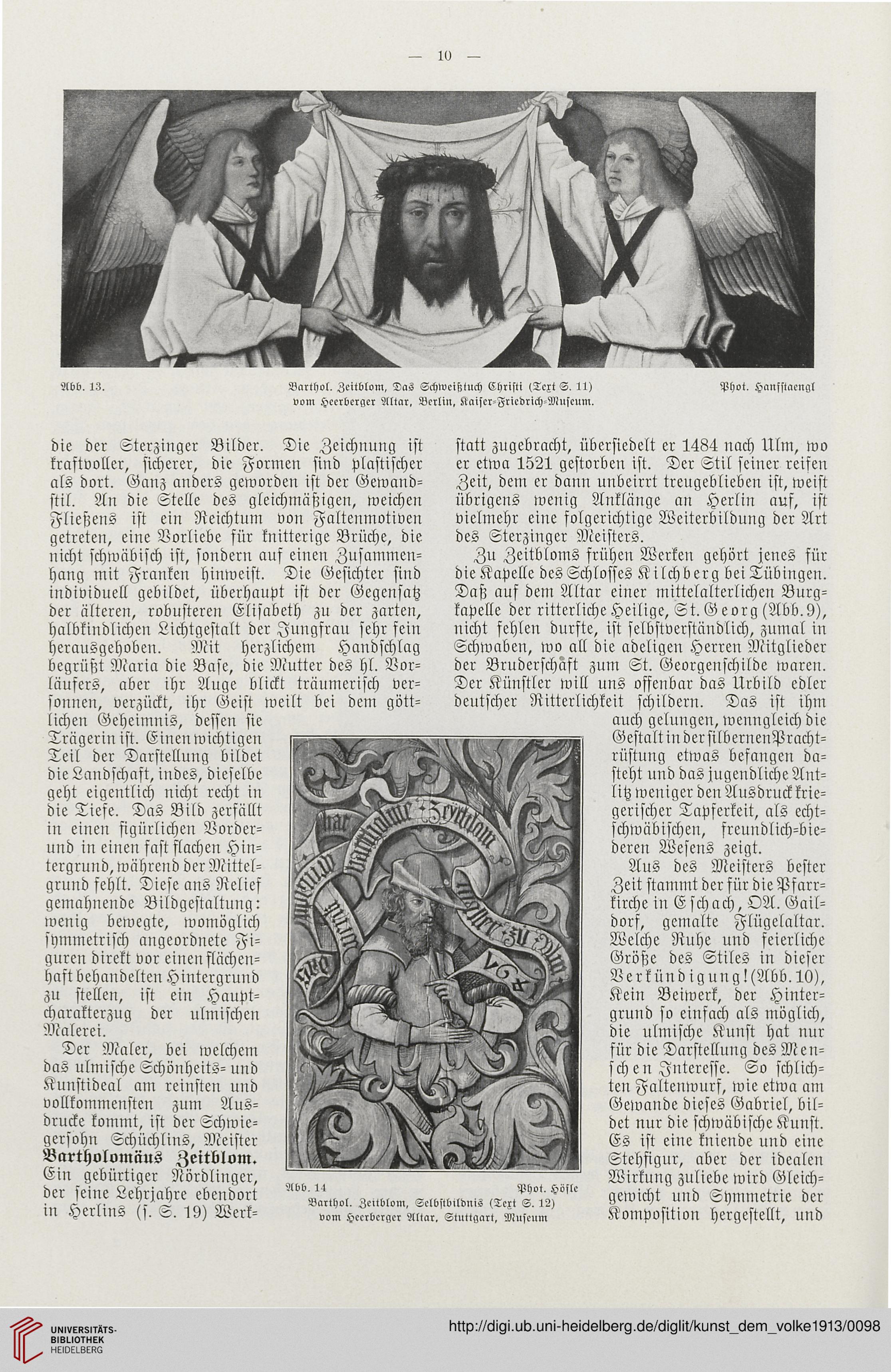

Abb. 13. Barthol. Zeitblom, Das Schwcihtuch Christi (Tcxt S. 11) Phot. Hansstaengl

vom Hecrberger Altar, Bcrlin, Kaiser-Fricdrich-Mnseum.

die der Sterzinger Bilder. Die Zeichnung ist

kraftvoller, sicherer, die Formen sind plastischer

als dort. Ganz anders geworden ist der Gewand-

stil. An die Stelle des gleichmäßigen, weichen

Fließens ist ein Reichtum von Faltenmotiven

getreten, eine Vorliebe für knitterige Brüche, die

nicht schwäbisch ist, sondern auf einen Zusammen-

hang mit Franken hinweist. Die Gesichter sind

individuell gebildet, überhaupt ist der Gegensatz

der älteren, robusteren Elisabeth zu der zarten,

halbkindlichen Lichtgestalt der Jungfrau sehr fein

herausgehoben. Mit herzlichem Handschlag

begrüßt Maria die Base, die Mutter des hl. Vor-

läufers, aber ihr Auge blickt träumerisch ver-

sonnen, verzückt, ihr Geist weilt bei dem gött-

lichen Geheimnis, dessen sie

Trägerin ist. Einenwichtigen

Teil der Darstellung bildet

die Landschaft, indes, dieselbe

geht eigentlich nicht recht in

die Tiefe. Das Bild zerfällt

in einen sigürlichen Vorder-

und in einen sast flachen Hin-

tergrund, während der Mittel-

grund fehlt. Diese ans Relief

gemahnende Bildgestaltung:

wenig bewegte, womöglich

symmetrisch angeordnete Fi-

guren direkt vor einenstächen-

haftbehandelten Hintergrund

zu stellen, ist ein Haupt-

charakterzug der ulmischen

Malerei.

Der Maler, bei welchem

das ulmische Schöuheits- und

Kunstideal am reinsten und

vollkommensten zum Aus-

drucke kommt, ist der Schwie-

gersohn Schüchlins, Meister

Bartholomäus Zeitblom.

Ein gebürtiger Nördlinger,

der seine Lehrjahre ebendort

in Herlins (s. S. 19) Werk-

statt zugebracht, übersiedelt er 1484 nach Ulm, wo

er etwa 1521 gestorben ist. Der Stil seiner reisen

Zeit, dem er dann unbeirrt treugeblieben ist, weist

übrigens wenig Anklänge an Herlin auf, ist

vielmehr eine folgerichtige Weiterbildung der Art

des Sterzinger Meisters.

Zu Zeitbloms frühen Werken gehört jenes für

die Kapelle des Schtosses Kilchberg bei Tübingen.

Daß auf dem Altar einer mittelalterlichen Burg-

kapelle der ritterliche Heilige, St. G eorg (Abb.9),

uicht fehlen durfte, ist selbstverständlich, zumal in

Schwaben, wo all die adeligen Herren Mitglieder

der Bruderschaft zum St. Georgenschilde waren.

Der Künstler will uns offenbar das Urbild edler

deutscher Ritterlichkeit schildern. Das ist ihm

auch gelungen, wenngleich die

Gestalt in der silbernenPracht-

rüstung etwas befangen da-

steht und das jugendliche Ant-

litz weniger den Ausdruck krie-

gerischer Tapferkeit, als echt-

schwäbischen, freundlich-bie-

deren Wesens zeigt.

Aus des Meisters bester

Zeit stammt der für die Pfarr-

kirche iu Eschach, OA. Gail-

dorf, gemalte Flügelaltar.

Welche Ruhe und feierliche

Größe des Stiles in dieser

Verkündigung!(Abb.10),

Kein Beiwerk, der Hinter-

grund so einfach als möglich,

die ulmische Kunst hat nur

für die Darstellung des Men-

sch e n Jnteresse. So schlich-

ten Faltenwurf, wie etwa am

Gewande dieses Gabriel, bil-

det nur die schwäbische Kunst.

Es ist eine kniende und eine

Stehfigur, aber der idealen

Wirk'ung zuliebe wird Gleich-

gewicht und Symmetrie der

Komposition hergestellt, und

Abb. 14 Phot. Hösle

Barthol. Zeitblom, Selbstbildnis (Text S. 12)

vom Hecrberger Altar. Stuttgart, Musenm

Abb. 13. Barthol. Zeitblom, Das Schwcihtuch Christi (Tcxt S. 11) Phot. Hansstaengl

vom Hecrberger Altar, Bcrlin, Kaiser-Fricdrich-Mnseum.

die der Sterzinger Bilder. Die Zeichnung ist

kraftvoller, sicherer, die Formen sind plastischer

als dort. Ganz anders geworden ist der Gewand-

stil. An die Stelle des gleichmäßigen, weichen

Fließens ist ein Reichtum von Faltenmotiven

getreten, eine Vorliebe für knitterige Brüche, die

nicht schwäbisch ist, sondern auf einen Zusammen-

hang mit Franken hinweist. Die Gesichter sind

individuell gebildet, überhaupt ist der Gegensatz

der älteren, robusteren Elisabeth zu der zarten,

halbkindlichen Lichtgestalt der Jungfrau sehr fein

herausgehoben. Mit herzlichem Handschlag

begrüßt Maria die Base, die Mutter des hl. Vor-

läufers, aber ihr Auge blickt träumerisch ver-

sonnen, verzückt, ihr Geist weilt bei dem gött-

lichen Geheimnis, dessen sie

Trägerin ist. Einenwichtigen

Teil der Darstellung bildet

die Landschaft, indes, dieselbe

geht eigentlich nicht recht in

die Tiefe. Das Bild zerfällt

in einen sigürlichen Vorder-

und in einen sast flachen Hin-

tergrund, während der Mittel-

grund fehlt. Diese ans Relief

gemahnende Bildgestaltung:

wenig bewegte, womöglich

symmetrisch angeordnete Fi-

guren direkt vor einenstächen-

haftbehandelten Hintergrund

zu stellen, ist ein Haupt-

charakterzug der ulmischen

Malerei.

Der Maler, bei welchem

das ulmische Schöuheits- und

Kunstideal am reinsten und

vollkommensten zum Aus-

drucke kommt, ist der Schwie-

gersohn Schüchlins, Meister

Bartholomäus Zeitblom.

Ein gebürtiger Nördlinger,

der seine Lehrjahre ebendort

in Herlins (s. S. 19) Werk-

statt zugebracht, übersiedelt er 1484 nach Ulm, wo

er etwa 1521 gestorben ist. Der Stil seiner reisen

Zeit, dem er dann unbeirrt treugeblieben ist, weist

übrigens wenig Anklänge an Herlin auf, ist

vielmehr eine folgerichtige Weiterbildung der Art

des Sterzinger Meisters.

Zu Zeitbloms frühen Werken gehört jenes für

die Kapelle des Schtosses Kilchberg bei Tübingen.

Daß auf dem Altar einer mittelalterlichen Burg-

kapelle der ritterliche Heilige, St. G eorg (Abb.9),

uicht fehlen durfte, ist selbstverständlich, zumal in

Schwaben, wo all die adeligen Herren Mitglieder

der Bruderschaft zum St. Georgenschilde waren.

Der Künstler will uns offenbar das Urbild edler

deutscher Ritterlichkeit schildern. Das ist ihm

auch gelungen, wenngleich die

Gestalt in der silbernenPracht-

rüstung etwas befangen da-

steht und das jugendliche Ant-

litz weniger den Ausdruck krie-

gerischer Tapferkeit, als echt-

schwäbischen, freundlich-bie-

deren Wesens zeigt.

Aus des Meisters bester

Zeit stammt der für die Pfarr-

kirche iu Eschach, OA. Gail-

dorf, gemalte Flügelaltar.

Welche Ruhe und feierliche

Größe des Stiles in dieser

Verkündigung!(Abb.10),

Kein Beiwerk, der Hinter-

grund so einfach als möglich,

die ulmische Kunst hat nur

für die Darstellung des Men-

sch e n Jnteresse. So schlich-

ten Faltenwurf, wie etwa am

Gewande dieses Gabriel, bil-

det nur die schwäbische Kunst.

Es ist eine kniende und eine

Stehfigur, aber der idealen

Wirk'ung zuliebe wird Gleich-

gewicht und Symmetrie der

Komposition hergestellt, und

Abb. 14 Phot. Hösle

Barthol. Zeitblom, Selbstbildnis (Text S. 12)

vom Hecrberger Altar. Stuttgart, Musenm