15

>vie ei» in Weltabgeschiedenheit

blühender, lilienduftiger Kloster-

garten anmutet. Man hat Zeit-

blom den deutschesten aller Maler

genannt, der schwäbischste ist er

gewiß.

Noch zu seinen Lebzeiten be-

ginnt der künstlerischen Vorherr-

schaft Ulms in dem mächtigen

Augsburg cine gefährliche Kon-

kurrenz zu erwachsen. Der letzte

unter den bedeutenden Ulmer

Meistern, Martin Schaffner

(ca. 1480—1541), hat zwar in

Ulm seine Lehrzeit durchgemacht,

aber sein Bestes als Geselle bei

Burgkmair in Augsburg gelernt

und außerdem die Einflüsse Dü-

rers und Schäuffelins und sogar

der Oberitaliener erfahren. So

ist sein Entwicklungsgang nicht

so stetig und der Charakter seiner

Kunst nicht so rein schwäbisch,

wie etwa bei Zeitblom, immer-

hin ist auch in seinem Gesamt-

werk der schwäbische Grundton

der durchschlagende.

Unstreitig die Perle seiner

zahlreichen Arbeiten ist das

Bildnis des Eitel Besserer

(Abb. 19) vom Jahre 1516 in

der Beffererkapelle des Ulmer

Münsters.

Bisher hatte die oberdeutsche

Porträtkunst ein änßerst beschei-

denes Dasein geführt, war eigent-

lich nur in den kleinen Stifter-

bildnissen der Altarwerke zum

Wort gekommen, nun, mit dem

Geist der neuen Zeit regt sich

auch Sinn und Bedürfnis für

eine selbständige, profane Bild-

niskunst. Und gerade unsere

Schwaben mußte ihre Begabung

besonders auf dies Feld hinwei-

sen. Hatte doch die schwäbische

Malerei von jeher ihr Jnteresse

einzig der Gestaltung des Men-

schen zugewandt und ein Zeit-

blom seine ganze Liebe auf die

Durchbildung und Beseelung des

menschlichenAntlitzeskonzcntriert. Nun gibtSchaff-

ner in seinem Befferer ein reifes Meisterwerk der

Bildniskunst. Wie ist der innere Bau dieses Gesich-

tes organisch richtig erfaßt, nnd wie ist es plastisch

durchgearbeitet! Jede Runzel und Falte ist be-

obachtet, jedes Härlein des schneeweißen Bartes,

des Pelzes, der weichen Ottermütze wiederge-

geben, und doch hat sich der Künstler nicht ins

Kleinliche verloren, die Art des Blickes, der

halbgeöffnete Mund, das atmet momentanes,

individnelles Leben, die prächtige, kerngesunde

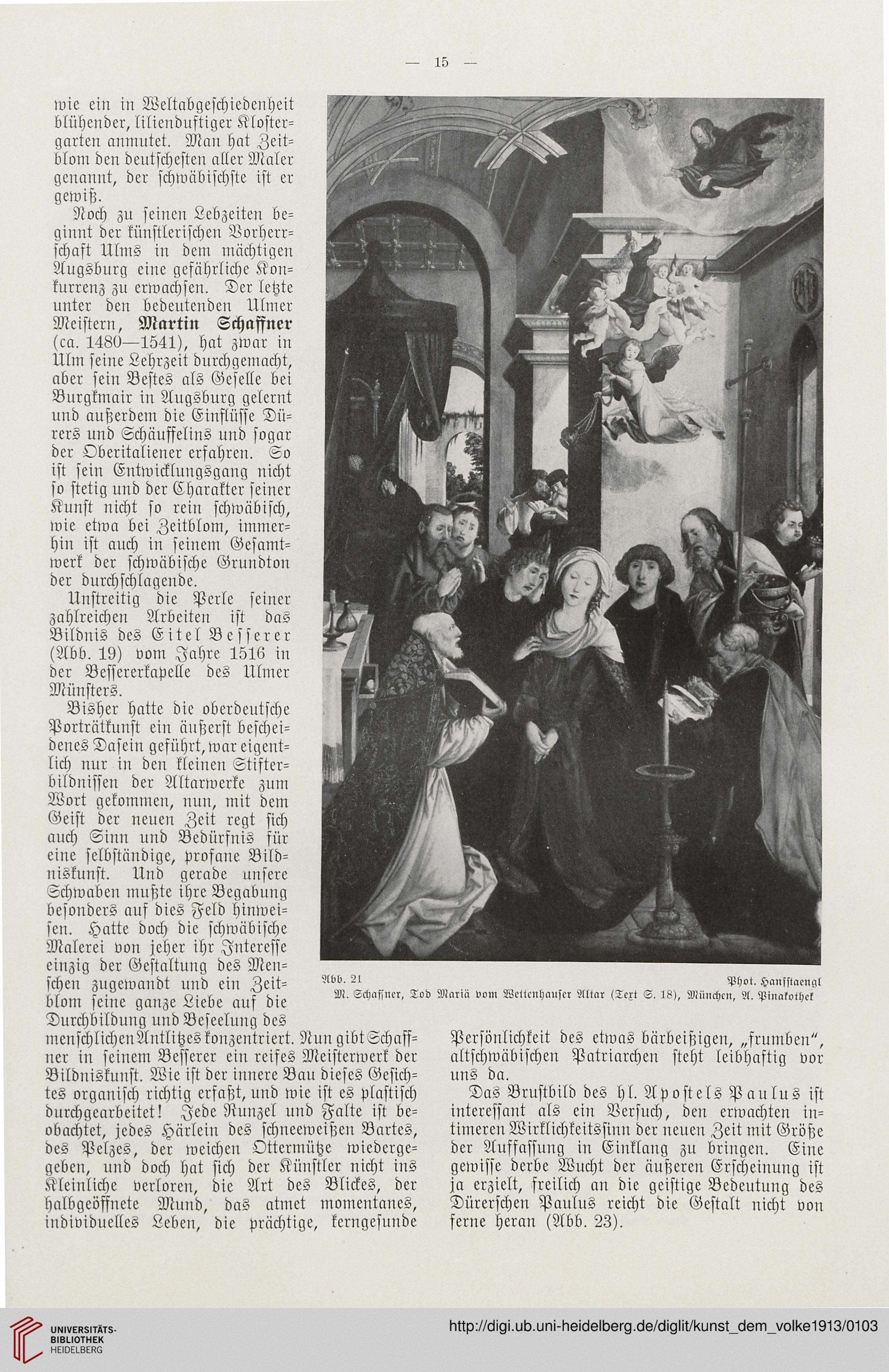

Abb. 21

M. Schaffncr, Tod

Phot. Hansstacngl

Mariä vom Wcttcnhauscr Altar <Tc;t S. 18), Miiiichcii, A. Pinakothck

Pcrsönlichkeit des etwas bärbeißigen, „frumben",

altschwäbischen Patriarchen steht leibhaftig vor

uns da.

Das Brustbild des hl. Apostels Paulus ist

interessant als ein Versuch, den erwachten in-

timeren Wirklichkeitssinn der neuen Zeit mit Größe

der Auffaffung in Einklang zu bringen. Eine

gewisse derbe Wucht der äußeren Erscheinung ist

ja erzielt, freilich an die geistige Bedeutung des

Dürerschen Paulus reicht die Gestalt nicht von

ferne heran (Abb. 23).

>vie ei» in Weltabgeschiedenheit

blühender, lilienduftiger Kloster-

garten anmutet. Man hat Zeit-

blom den deutschesten aller Maler

genannt, der schwäbischste ist er

gewiß.

Noch zu seinen Lebzeiten be-

ginnt der künstlerischen Vorherr-

schaft Ulms in dem mächtigen

Augsburg cine gefährliche Kon-

kurrenz zu erwachsen. Der letzte

unter den bedeutenden Ulmer

Meistern, Martin Schaffner

(ca. 1480—1541), hat zwar in

Ulm seine Lehrzeit durchgemacht,

aber sein Bestes als Geselle bei

Burgkmair in Augsburg gelernt

und außerdem die Einflüsse Dü-

rers und Schäuffelins und sogar

der Oberitaliener erfahren. So

ist sein Entwicklungsgang nicht

so stetig und der Charakter seiner

Kunst nicht so rein schwäbisch,

wie etwa bei Zeitblom, immer-

hin ist auch in seinem Gesamt-

werk der schwäbische Grundton

der durchschlagende.

Unstreitig die Perle seiner

zahlreichen Arbeiten ist das

Bildnis des Eitel Besserer

(Abb. 19) vom Jahre 1516 in

der Beffererkapelle des Ulmer

Münsters.

Bisher hatte die oberdeutsche

Porträtkunst ein änßerst beschei-

denes Dasein geführt, war eigent-

lich nur in den kleinen Stifter-

bildnissen der Altarwerke zum

Wort gekommen, nun, mit dem

Geist der neuen Zeit regt sich

auch Sinn und Bedürfnis für

eine selbständige, profane Bild-

niskunst. Und gerade unsere

Schwaben mußte ihre Begabung

besonders auf dies Feld hinwei-

sen. Hatte doch die schwäbische

Malerei von jeher ihr Jnteresse

einzig der Gestaltung des Men-

schen zugewandt und ein Zeit-

blom seine ganze Liebe auf die

Durchbildung und Beseelung des

menschlichenAntlitzeskonzcntriert. Nun gibtSchaff-

ner in seinem Befferer ein reifes Meisterwerk der

Bildniskunst. Wie ist der innere Bau dieses Gesich-

tes organisch richtig erfaßt, nnd wie ist es plastisch

durchgearbeitet! Jede Runzel und Falte ist be-

obachtet, jedes Härlein des schneeweißen Bartes,

des Pelzes, der weichen Ottermütze wiederge-

geben, und doch hat sich der Künstler nicht ins

Kleinliche verloren, die Art des Blickes, der

halbgeöffnete Mund, das atmet momentanes,

individnelles Leben, die prächtige, kerngesunde

Abb. 21

M. Schaffncr, Tod

Phot. Hansstacngl

Mariä vom Wcttcnhauscr Altar <Tc;t S. 18), Miiiichcii, A. Pinakothck

Pcrsönlichkeit des etwas bärbeißigen, „frumben",

altschwäbischen Patriarchen steht leibhaftig vor

uns da.

Das Brustbild des hl. Apostels Paulus ist

interessant als ein Versuch, den erwachten in-

timeren Wirklichkeitssinn der neuen Zeit mit Größe

der Auffaffung in Einklang zu bringen. Eine

gewisse derbe Wucht der äußeren Erscheinung ist

ja erzielt, freilich an die geistige Bedeutung des

Dürerschen Paulus reicht die Gestalt nicht von

ferne heran (Abb. 23).