20

ein Maß derAnerkennung und des äußeren

Erfolges, wie esSchaffnerbei weitemnicht

beschieden war. Er wird, worauf er sich

nicht wenig zugute tat, geradezu eine Art

Hofmaler des Kaisers Max I., dem es ja

in seinen schwäbischen Städten und Städt-

chen am wohlsten war. Albrecht Dürer

hat uns des Kaisers äußere Erscheinung

in geistsprühenden, lapidaren Zügen ver-

ewigt. Etwas Ahnliches dürfen wir von

dem Memminger Meister nicht erwarten,

vielmehr sehen wir inStrigels Gruppen-

bild des Kaisers mit seiner Fa-

milie (Abb. 29) den hohen Herrn und

die Seinen, wie sie sich dem Auge eines

kleinstädtischen Spießbürgers von damaks

darstellen. Die Gruppierung ist kunstlos,

die Verbindung der Personen recht äußer-

lich durch das zweimalige Handauflegen

bewerkstelligt. Jeder Kopf ist gauz als

ein Ding für sich behandelt und in seiner

charakteristischen Eigenart mit eckiger,

trockener Rücksichtslosigkeit ausgeprägt;

man sehe nur den Kaiser selbst mit seinem

überscharfen Profil, die in ihrer ganzen

Unschönheit wiedergegebene habsburgische

Gesichtsbildung bei dem jugendlichen

Karl V., oder den nicht sehr geistvollen,

sentimental schmachtenden Ausdruck der

Herzogin Maria von Burgund. Wenig

Liebenswürdiges und so gar nichts Aristo-

kratisch-Vornehmes spricht aus dem Werk,

dessen kunstgeschichtliche Bedeutung (eins

der frühestenGruppenbildnisse) im übrigen

nicht unterschätzt werden darf.

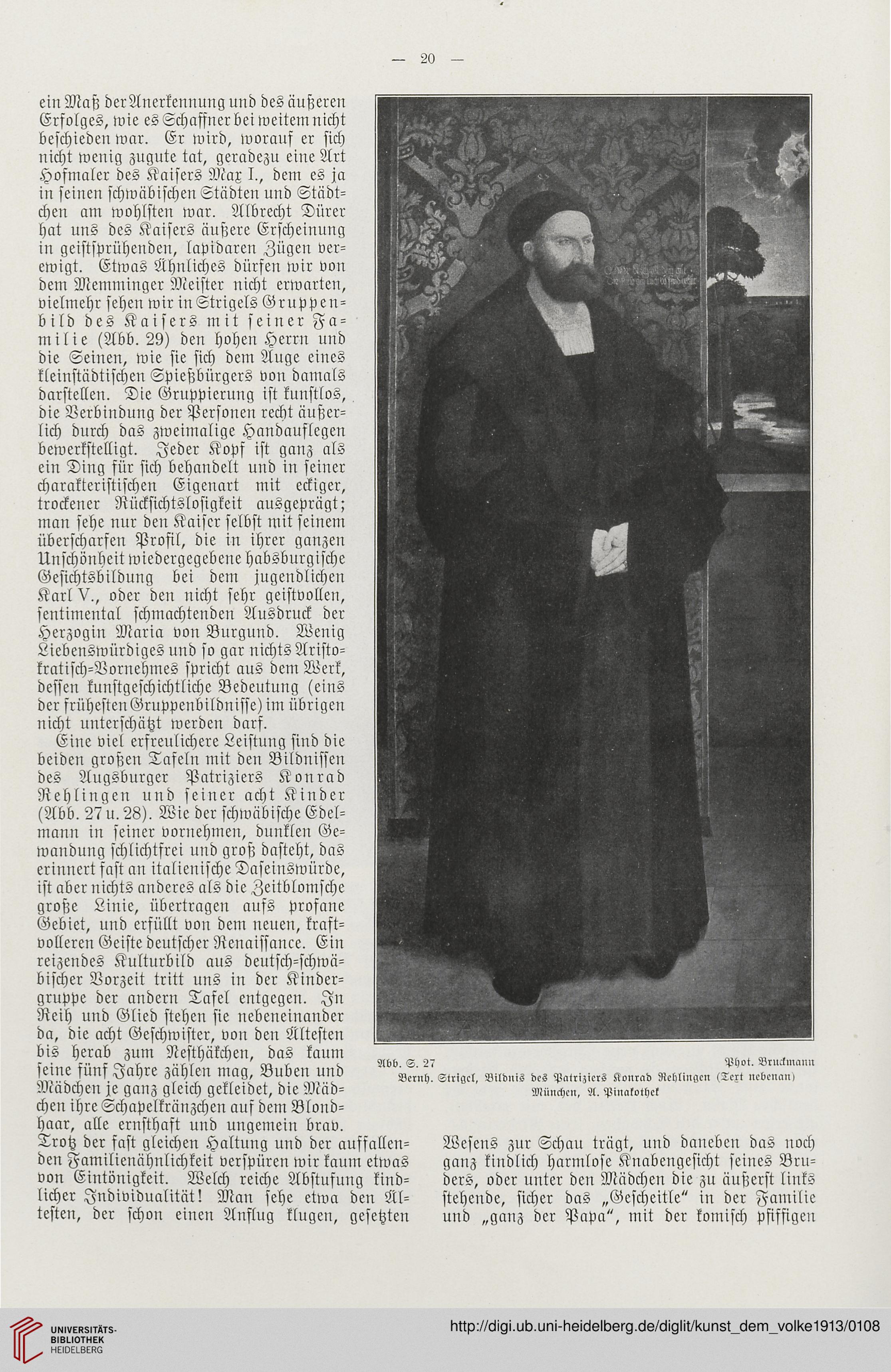

Eine viel erfreulichere Leistung sind die

beiden großen Tafeln mit den Bildnissen

des Augsburger Patriziers Konrad

Rehlingen und seiner acht Kinder

(Abb. 27 u. 28). Wie der schwäbische Edel-

mann in seiner vornehmen, dunklen Ge-

wandung schlichtfrei und groß dasteht, das

erinnert fast au italienische Daseinswürde,

ist aber nichts anderes als die Zeitblomsche

große Linie, übertragen aufs profane

Gebiet, und erfüllt von dem neuen, kraft-

volleren Geiste deutscher Renaissance. Ein

reizendes Kulturbild aus deutsch-schwä-

bischer Vorzeit tritt uns in der Kinder-

gruppe der andern Tafel entgegen. Jn

Reih und Glied stehen sie nebeneinander

da, die acht Geschwister, von den Ältesten

bis herab zum Nesthäkchen, das kaum

seine fünf Jahre zählen mag, Buben und

Mädchen je ganz gleich gekleidet, die Mäd-

chen ihre Schapelkränzchen auf dem Blond-

haar, alle ernsthaft und ungemein brav.

Trotz der fast gleichen Haltung und der auffallen-

den Familienähnlichkeit verspüren wir kaum etwas

oon Eintönigkeit. Welch reiche Abstufung kind-

licher Jndividualität! Man sehe etwa den Al-

testen, der schon einen Anslug klugen, gesetzten

Phot. Bruckmm»!

Strigcl, Bildnis dcs Patrizicrs Konrad Rchliugcn <Tcrt ncbenan)

Miinchcn, A. Pinakothck

Wesens zur Schau trägt, und daneben das noch

ganz kindlich harmlose Knabengesicht seines Bru-

ders, oder unter den Mädchen die zu äußerst links

stehende, sicher das „Gescheitle" in der Familie

und „ganz der Papa", mit der komisch pfiffigen

ein Maß derAnerkennung und des äußeren

Erfolges, wie esSchaffnerbei weitemnicht

beschieden war. Er wird, worauf er sich

nicht wenig zugute tat, geradezu eine Art

Hofmaler des Kaisers Max I., dem es ja

in seinen schwäbischen Städten und Städt-

chen am wohlsten war. Albrecht Dürer

hat uns des Kaisers äußere Erscheinung

in geistsprühenden, lapidaren Zügen ver-

ewigt. Etwas Ahnliches dürfen wir von

dem Memminger Meister nicht erwarten,

vielmehr sehen wir inStrigels Gruppen-

bild des Kaisers mit seiner Fa-

milie (Abb. 29) den hohen Herrn und

die Seinen, wie sie sich dem Auge eines

kleinstädtischen Spießbürgers von damaks

darstellen. Die Gruppierung ist kunstlos,

die Verbindung der Personen recht äußer-

lich durch das zweimalige Handauflegen

bewerkstelligt. Jeder Kopf ist gauz als

ein Ding für sich behandelt und in seiner

charakteristischen Eigenart mit eckiger,

trockener Rücksichtslosigkeit ausgeprägt;

man sehe nur den Kaiser selbst mit seinem

überscharfen Profil, die in ihrer ganzen

Unschönheit wiedergegebene habsburgische

Gesichtsbildung bei dem jugendlichen

Karl V., oder den nicht sehr geistvollen,

sentimental schmachtenden Ausdruck der

Herzogin Maria von Burgund. Wenig

Liebenswürdiges und so gar nichts Aristo-

kratisch-Vornehmes spricht aus dem Werk,

dessen kunstgeschichtliche Bedeutung (eins

der frühestenGruppenbildnisse) im übrigen

nicht unterschätzt werden darf.

Eine viel erfreulichere Leistung sind die

beiden großen Tafeln mit den Bildnissen

des Augsburger Patriziers Konrad

Rehlingen und seiner acht Kinder

(Abb. 27 u. 28). Wie der schwäbische Edel-

mann in seiner vornehmen, dunklen Ge-

wandung schlichtfrei und groß dasteht, das

erinnert fast au italienische Daseinswürde,

ist aber nichts anderes als die Zeitblomsche

große Linie, übertragen aufs profane

Gebiet, und erfüllt von dem neuen, kraft-

volleren Geiste deutscher Renaissance. Ein

reizendes Kulturbild aus deutsch-schwä-

bischer Vorzeit tritt uns in der Kinder-

gruppe der andern Tafel entgegen. Jn

Reih und Glied stehen sie nebeneinander

da, die acht Geschwister, von den Ältesten

bis herab zum Nesthäkchen, das kaum

seine fünf Jahre zählen mag, Buben und

Mädchen je ganz gleich gekleidet, die Mäd-

chen ihre Schapelkränzchen auf dem Blond-

haar, alle ernsthaft und ungemein brav.

Trotz der fast gleichen Haltung und der auffallen-

den Familienähnlichkeit verspüren wir kaum etwas

oon Eintönigkeit. Welch reiche Abstufung kind-

licher Jndividualität! Man sehe etwa den Al-

testen, der schon einen Anslug klugen, gesetzten

Phot. Bruckmm»!

Strigcl, Bildnis dcs Patrizicrs Konrad Rchliugcn <Tcrt ncbenan)

Miinchcn, A. Pinakothck

Wesens zur Schau trägt, und daneben das noch

ganz kindlich harmlose Knabengesicht seines Bru-

ders, oder unter den Mädchen die zu äußerst links

stehende, sicher das „Gescheitle" in der Familie

und „ganz der Papa", mit der komisch pfiffigen