22

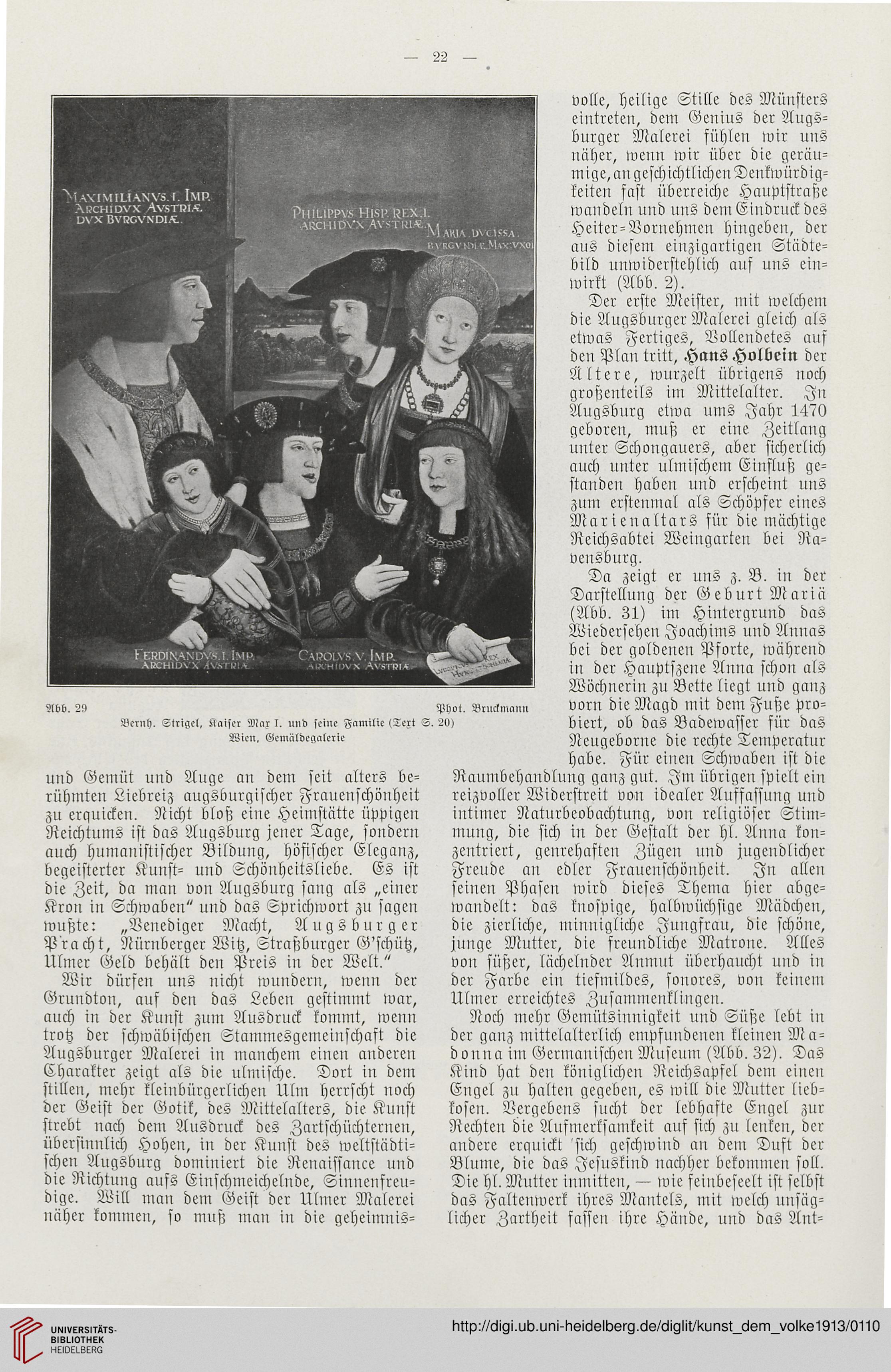

>lbb. 29 Pbot. Bruckmann

Bernh. Strigel, Kaiser Max I. und scine Familie (Tert S. 2g>

Wicn, Gemäldcaalcrie

und Gemüt und Auge an dem seit alters be-

rühmteu Liebreiz augsburgischer Fraueuschönheit

zu erquicken. Nicht bloß eine Heimstätte üppigen

Reichtums ist das Augsburg jener Tage, soudern

auch humanistischer Bildung, höfischer Eleganz,

begeisterter Kunst- und Schöuheitsliebe. Es ist

die Zeit, da man von Augsburg sang als „einer

Kron in Schwaben" und das Sprichmort zu sagen

wußte: „Venediger Macht, Augsburger

Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger G'schütz,

Ulmer Geld behält den Preis in der Welt."

Wir dürfen uns nicht wundern, wenu der

Grundton, auf den das Leben gestimmt war,

auch in der Kunst zum Ausdruck kommt, wenn

trotz der schwäbischen Stammesgemeinschaft die

Augsburger Malerei in manchem einen anderen

Charakter zeigt als die ulmische. Dort in dem

stillen, mehr kleinbürgerlichen Ulm herrscht noch

der Geist der Gotik, des Mittelalters, die Kunst

strebt nach dem Ausdruck des Zartschüchternen,

übersinulich Hohen, in der Kunst des weltstädti-

schen Augsburg dominiert die Renaissance und

die Richtung aufs Einschmeichelude, Sinnenfreu-

dige. Will man dem Geist der Ulmer Malerei

näher kommen, so muß man iu die geheimnis-

volle, heilige Stille des Münsters

eintreten, dem Genius der Augs-

burger Malerei fühlen wir uns

näher, wenn wir über die geräu-

mige,augeschichtlichenDenkwürdig-

keiten fast überreiche Hauptstraße

wandeln und uns dem Eindruck des

Heiter-Vornehmen hingeben, der

aus diesem einzigartigeu Städte-

bild unwiderstehlich auf uus ein-

wirkt (Abb. 2).

Der erste Meister, mit welchem

die Augsburger Malerei gleich als

etwas Fertiges, Vollendetes auf

den Plan tritt, Hans Holbein der

Altere, wurzelt übrigens noch

großenteils im Mittelalter. Jn

Augsburg etwa ums Jahr 1470

geboren, muß er eine Zeitlang

unter Schongauers, aber sicherlich

auch unter ulmischem Einfluß ge-

standen haben und erscheint uns

zum erstenmal als Schöpfer eines

Marienaltars für die mächtige

Reichsabtei Weingarten bei Ra-

vensburg.

Da zeigt er uns z. B. in der

Darstellung der Geburt Mariä

(Abb. 31) im Hintergrund das

Wiedersehen Joachims und Annas

bei der goldenen Pforte, während

in der Hauptszene Anna schon als

Wöchnerin zu Bette liegt und ganz

vorn die Magd mit dem Fuße pro-

biert, ob das Badewasser für das

Neugeborue die rechte Temperatur

habe. Für einen Schwaben ist die

Raumbehandlung ganz gut. Jm übrigen spielt ein

reizvoller Widerstreit von idealer Aufsassung und

intimer Naturbeobachtung, von religiöser Stim-

mung, die sich in der Gestalt der hl. Anna kon-

zentriert, genrehaften Zügen und jugendlicher

Freude an edler Frauenschönheit. Jn allen

seinen Phasen wird dieses Thema hier abge-

wandelt: das knospige, Halbwüchsige Mädchen,

die zierliche, minnigliche Jungfrau, die schöne,

junge Mutter, die freundliche Matrone. Alles

von süßer, lächelnder Anmut überhaucht und i»

der Farbe ein tiefmildes, sonores, von keinem

Ulmer erreichtes Zusammenklingen.

Noch mehr Gemütsinnigkeit und Süße lebt in

der ganz mittelalterlich empfundenen kleinen Ma-

donna inr Germanischen Museum (Abb. 32). Das

Kind hat den königlichen Reichsapfel dem einen

Engel zu halten gegeben, es will die Mutter lieb-

kosen. Vergebens sucht der lebhafte Engel zur

Rechten die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der

andere erquickl 'sich geschwind an dem Duft der

Blume, die das Jesuskiud nachher bekommen soll.

Die hl. Mutter inmitten, — wie feinbeseelt ist selbst

das Faltenwerk ihres Mantels, mit welch unsäg-

licher Zartheit fassen ihre Hände, und das Ant-

>lbb. 29 Pbot. Bruckmann

Bernh. Strigel, Kaiser Max I. und scine Familie (Tert S. 2g>

Wicn, Gemäldcaalcrie

und Gemüt und Auge an dem seit alters be-

rühmteu Liebreiz augsburgischer Fraueuschönheit

zu erquicken. Nicht bloß eine Heimstätte üppigen

Reichtums ist das Augsburg jener Tage, soudern

auch humanistischer Bildung, höfischer Eleganz,

begeisterter Kunst- und Schöuheitsliebe. Es ist

die Zeit, da man von Augsburg sang als „einer

Kron in Schwaben" und das Sprichmort zu sagen

wußte: „Venediger Macht, Augsburger

Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger G'schütz,

Ulmer Geld behält den Preis in der Welt."

Wir dürfen uns nicht wundern, wenu der

Grundton, auf den das Leben gestimmt war,

auch in der Kunst zum Ausdruck kommt, wenn

trotz der schwäbischen Stammesgemeinschaft die

Augsburger Malerei in manchem einen anderen

Charakter zeigt als die ulmische. Dort in dem

stillen, mehr kleinbürgerlichen Ulm herrscht noch

der Geist der Gotik, des Mittelalters, die Kunst

strebt nach dem Ausdruck des Zartschüchternen,

übersinulich Hohen, in der Kunst des weltstädti-

schen Augsburg dominiert die Renaissance und

die Richtung aufs Einschmeichelude, Sinnenfreu-

dige. Will man dem Geist der Ulmer Malerei

näher kommen, so muß man iu die geheimnis-

volle, heilige Stille des Münsters

eintreten, dem Genius der Augs-

burger Malerei fühlen wir uns

näher, wenn wir über die geräu-

mige,augeschichtlichenDenkwürdig-

keiten fast überreiche Hauptstraße

wandeln und uns dem Eindruck des

Heiter-Vornehmen hingeben, der

aus diesem einzigartigeu Städte-

bild unwiderstehlich auf uus ein-

wirkt (Abb. 2).

Der erste Meister, mit welchem

die Augsburger Malerei gleich als

etwas Fertiges, Vollendetes auf

den Plan tritt, Hans Holbein der

Altere, wurzelt übrigens noch

großenteils im Mittelalter. Jn

Augsburg etwa ums Jahr 1470

geboren, muß er eine Zeitlang

unter Schongauers, aber sicherlich

auch unter ulmischem Einfluß ge-

standen haben und erscheint uns

zum erstenmal als Schöpfer eines

Marienaltars für die mächtige

Reichsabtei Weingarten bei Ra-

vensburg.

Da zeigt er uns z. B. in der

Darstellung der Geburt Mariä

(Abb. 31) im Hintergrund das

Wiedersehen Joachims und Annas

bei der goldenen Pforte, während

in der Hauptszene Anna schon als

Wöchnerin zu Bette liegt und ganz

vorn die Magd mit dem Fuße pro-

biert, ob das Badewasser für das

Neugeborue die rechte Temperatur

habe. Für einen Schwaben ist die

Raumbehandlung ganz gut. Jm übrigen spielt ein

reizvoller Widerstreit von idealer Aufsassung und

intimer Naturbeobachtung, von religiöser Stim-

mung, die sich in der Gestalt der hl. Anna kon-

zentriert, genrehaften Zügen und jugendlicher

Freude an edler Frauenschönheit. Jn allen

seinen Phasen wird dieses Thema hier abge-

wandelt: das knospige, Halbwüchsige Mädchen,

die zierliche, minnigliche Jungfrau, die schöne,

junge Mutter, die freundliche Matrone. Alles

von süßer, lächelnder Anmut überhaucht und i»

der Farbe ein tiefmildes, sonores, von keinem

Ulmer erreichtes Zusammenklingen.

Noch mehr Gemütsinnigkeit und Süße lebt in

der ganz mittelalterlich empfundenen kleinen Ma-

donna inr Germanischen Museum (Abb. 32). Das

Kind hat den königlichen Reichsapfel dem einen

Engel zu halten gegeben, es will die Mutter lieb-

kosen. Vergebens sucht der lebhafte Engel zur

Rechten die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der

andere erquickl 'sich geschwind an dem Duft der

Blume, die das Jesuskiud nachher bekommen soll.

Die hl. Mutter inmitten, — wie feinbeseelt ist selbst

das Faltenwerk ihres Mantels, mit welch unsäg-

licher Zartheit fassen ihre Hände, und das Ant-