23

litz, magdlich schüchtern und minniglich vertraut,

neigt sich dem Liebesgeflüster des göttlichen Her-

zensknaben — eine „Mutter der schönen Liebe",

wie sie die deutsche Kunst kanm jemals sonniger

und poetischer verkörpert hat.

Jn dem für das Katharinenkloster in Augs-

burg geschaffenenWerk dersog.Marienb asilika*)

klingt iviederum der sanfte, einschmeichelnde Wohl-

laut von Linie und Farbe. Nicht theologisch tief,

aber mit liebenswürdig naiver Selbstverständlich-

keit ist in der „Krönung Mariä" (Abb. 33)

das Geheimnis der Dreifaltigkeit in

schlicht - mittelalterliches Volksempfinden

übertragen, Göttliches und Menschliches

in milden Einklang gebracht.

Wie satt, harmonisch und kindlich-freu-

dig leuchten die Farben anch in der zum

gleichen Werk gehörigen Geburt Christi

(Abb. 34) aus dem dunkelblauen, stern-

besäten Grunde! Zeitblom gibt in seinen

Darstellungen dieses Themas eine tief-

mystische, ernste Weihnachtsbetrachtung,

Holbein poetische Weihnachtsstimmung,

ein volkstümlich seelenvolles Weihnachts-

lied.

Auf der ebenfalls fürs Augsburger Ka-

tharinenkloster geschaffenen dreiteiligen

Tafel der „Paulusbasilika" sehen wir

den Meister zu freierer Raumbehandlung,

lebendiger Erzählung und teilweise scharf

charakteristischer Durchbildung der Köpfe

fortgeschritten.

Da ist auf dem Mittelbilde (Abb. 36)

im Jnnenraum einer nach vorn offenen

Kirche der hl. Pauluspredigend dar-

gestellt. Unter seinen Zuhörern ist die un-

gemein fein empfundene, ausdrucksvolle

Rückenfigur der hl. Thekla, der jungfräu-

lichen Schülerin Pauli mit der eleganten

Kleidung und dem vielbewunderten schö-

nen Nacken. Jm Vordergrunde rechts der

Abschied der bei den Apostelfürften

vor ihrem Martertod, links die Ent-

h auptung d es hl. P aulus. Wo das

abgeschlagene Havpt auf dem Boden auf-

springt, sehen wir (dem Bericht der Le-

gende entsprechend) drei Quellen sich auf-

tun. Der Abschiedsschmerz der beiden

Apostel ist mit Wärme geschildert, scharf

zugespitzt ist die Charakteristik des jungen

Burschen mit dem Federbarett, des inseinem Hand-

werk verrohten Henkers, der — eine trefflich be-

obachtete Bewegung — kaltblütig das Richtschwert

^) Den Klostcrfraucn von St.Kntharina war durch einen

Päpstlichen Erlast vcrstaltet ivorden, jenc Ablässe, die

sonst durch den Besuch dcr Hauptkirchcn („Basilikcn")

Roms erlangt iverden, daheim in ihrem Kloster zn ge-

ivinncn. Um der fromnien Phantasie Anhaltspunktc zu

gebcn, ließen die Nonnen in ihrem Kreuzgang bildliche

Darstellungcn jcncr Basilikcn und dcr darin besonders

gcfeierten Heiligen usiv. anbringen. So entstandcn die

>n der Augsburgcr Alalcrci eine so ivichtigc Rolle spie-

lenden „ B as i l i ken b il d c r

wieder einsteckt, und besonders des geschmeidigen

Kerls mit seinem Ausdruck diabolischer Verbissen-

heit, der St. Petrus zum Tode führt. Durch

diese ausgesprochen häßlichen, gemeinen Typen

soll nicht nur mehr Reichtum und Abwechslung

in die Darstellung kommen, sie sollen besonders

als Gegensatz wirken, gleichsam als tiefeSchatten,

von denen fich die edlen Charaktere um so leuch-

tender abheben.

Auf der linksseitigen Tafel der Paulusbasilika

schildert uns Holbein die Taufe des hl. Pau-

lus (Abb.35). Ganz naiv, ohne irgendwelche

archäologische Bedenken stellt er den Vorgang un-

gefähr so dar, wie er ihn gelegentlich etwa im Augs-

burger Dom bei der Taufe kleiner Kinder be-

obachtet hat. Der künftige Apostel steht entkleidet

in dem schöngeformten Taufbecken, vor ihm der

Priester, der mit dringlicher Aufmerksamkeit die

Zeremonien nach seinem Rituale vornimmt, da-

neben der Mesner mit der brennenden Kerze und

dem Chrisamgefäß. Der nackte Leib des Apostels

ist mit Naturwahrheit und Delikatesfe gebildet

und schimmert beherrschend aus dem satten Ko-

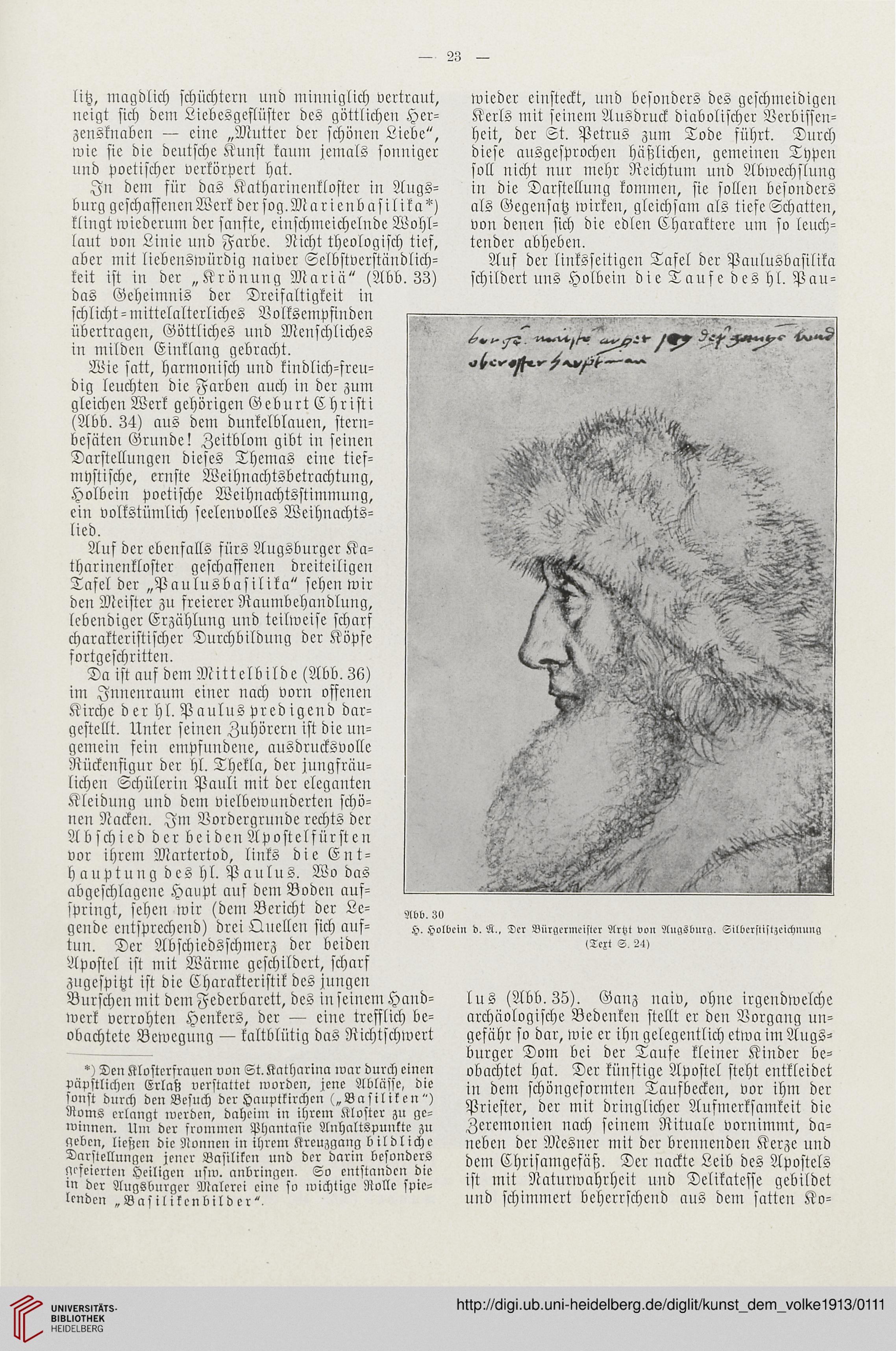

Abb. 30

H. Holbein d. Ä.. Der Bürgermeister Artzt von Augsburg. Silbcrstistzeichnung

(Text S. 24)

litz, magdlich schüchtern und minniglich vertraut,

neigt sich dem Liebesgeflüster des göttlichen Her-

zensknaben — eine „Mutter der schönen Liebe",

wie sie die deutsche Kunst kanm jemals sonniger

und poetischer verkörpert hat.

Jn dem für das Katharinenkloster in Augs-

burg geschaffenenWerk dersog.Marienb asilika*)

klingt iviederum der sanfte, einschmeichelnde Wohl-

laut von Linie und Farbe. Nicht theologisch tief,

aber mit liebenswürdig naiver Selbstverständlich-

keit ist in der „Krönung Mariä" (Abb. 33)

das Geheimnis der Dreifaltigkeit in

schlicht - mittelalterliches Volksempfinden

übertragen, Göttliches und Menschliches

in milden Einklang gebracht.

Wie satt, harmonisch und kindlich-freu-

dig leuchten die Farben anch in der zum

gleichen Werk gehörigen Geburt Christi

(Abb. 34) aus dem dunkelblauen, stern-

besäten Grunde! Zeitblom gibt in seinen

Darstellungen dieses Themas eine tief-

mystische, ernste Weihnachtsbetrachtung,

Holbein poetische Weihnachtsstimmung,

ein volkstümlich seelenvolles Weihnachts-

lied.

Auf der ebenfalls fürs Augsburger Ka-

tharinenkloster geschaffenen dreiteiligen

Tafel der „Paulusbasilika" sehen wir

den Meister zu freierer Raumbehandlung,

lebendiger Erzählung und teilweise scharf

charakteristischer Durchbildung der Köpfe

fortgeschritten.

Da ist auf dem Mittelbilde (Abb. 36)

im Jnnenraum einer nach vorn offenen

Kirche der hl. Pauluspredigend dar-

gestellt. Unter seinen Zuhörern ist die un-

gemein fein empfundene, ausdrucksvolle

Rückenfigur der hl. Thekla, der jungfräu-

lichen Schülerin Pauli mit der eleganten

Kleidung und dem vielbewunderten schö-

nen Nacken. Jm Vordergrunde rechts der

Abschied der bei den Apostelfürften

vor ihrem Martertod, links die Ent-

h auptung d es hl. P aulus. Wo das

abgeschlagene Havpt auf dem Boden auf-

springt, sehen wir (dem Bericht der Le-

gende entsprechend) drei Quellen sich auf-

tun. Der Abschiedsschmerz der beiden

Apostel ist mit Wärme geschildert, scharf

zugespitzt ist die Charakteristik des jungen

Burschen mit dem Federbarett, des inseinem Hand-

werk verrohten Henkers, der — eine trefflich be-

obachtete Bewegung — kaltblütig das Richtschwert

^) Den Klostcrfraucn von St.Kntharina war durch einen

Päpstlichen Erlast vcrstaltet ivorden, jenc Ablässe, die

sonst durch den Besuch dcr Hauptkirchcn („Basilikcn")

Roms erlangt iverden, daheim in ihrem Kloster zn ge-

ivinncn. Um der fromnien Phantasie Anhaltspunktc zu

gebcn, ließen die Nonnen in ihrem Kreuzgang bildliche

Darstellungcn jcncr Basilikcn und dcr darin besonders

gcfeierten Heiligen usiv. anbringen. So entstandcn die

>n der Augsburgcr Alalcrci eine so ivichtigc Rolle spie-

lenden „ B as i l i ken b il d c r

wieder einsteckt, und besonders des geschmeidigen

Kerls mit seinem Ausdruck diabolischer Verbissen-

heit, der St. Petrus zum Tode führt. Durch

diese ausgesprochen häßlichen, gemeinen Typen

soll nicht nur mehr Reichtum und Abwechslung

in die Darstellung kommen, sie sollen besonders

als Gegensatz wirken, gleichsam als tiefeSchatten,

von denen fich die edlen Charaktere um so leuch-

tender abheben.

Auf der linksseitigen Tafel der Paulusbasilika

schildert uns Holbein die Taufe des hl. Pau-

lus (Abb.35). Ganz naiv, ohne irgendwelche

archäologische Bedenken stellt er den Vorgang un-

gefähr so dar, wie er ihn gelegentlich etwa im Augs-

burger Dom bei der Taufe kleiner Kinder be-

obachtet hat. Der künftige Apostel steht entkleidet

in dem schöngeformten Taufbecken, vor ihm der

Priester, der mit dringlicher Aufmerksamkeit die

Zeremonien nach seinem Rituale vornimmt, da-

neben der Mesner mit der brennenden Kerze und

dem Chrisamgefäß. Der nackte Leib des Apostels

ist mit Naturwahrheit und Delikatesfe gebildet

und schimmert beherrschend aus dem satten Ko-

Abb. 30

H. Holbein d. Ä.. Der Bürgermeister Artzt von Augsburg. Silbcrstistzeichnung

(Text S. 24)