24

Abb. 31

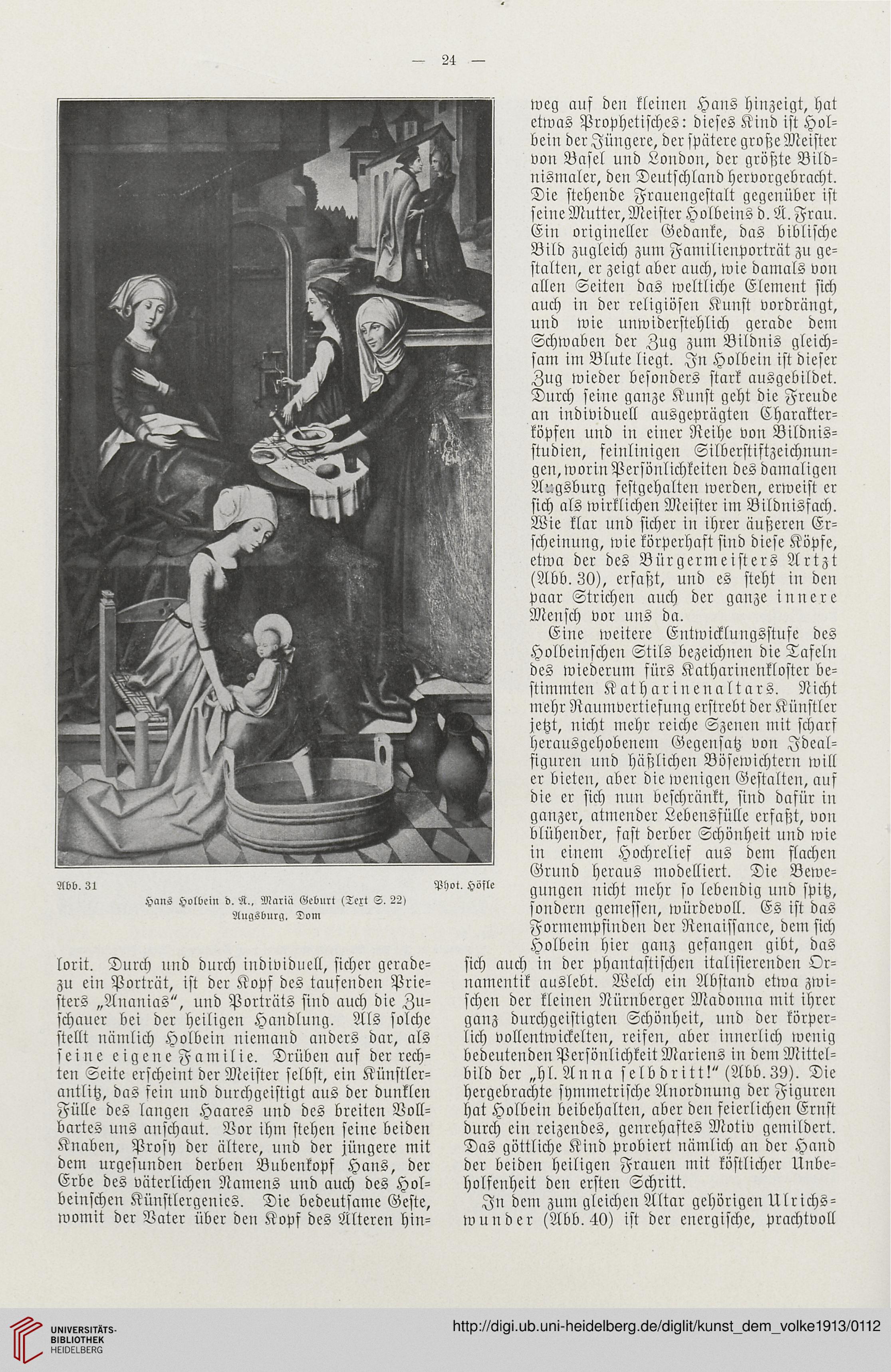

Hans Holbein d. Ä.. Mariä Gcbnrt (Text S. 22j

Augsburg. Dom

Phot. Hösle

lorit. Durch und durch iudividuell, sicher gerade-

zu ein Porträt, ist der Kopf des taufenden Prie-

sters „Ananias", und Porträts sind auch die Zu-

schauer bei der heiligen Handlung. Als solche

stellt nämlich Holbein niemand anders dar, als

seine eigeneFamilie. Drüben auf der rech-

ten Seite erscheint der Meister selbst, ein Künstler-

antlitz, das fein und durchgeistigt aus der dunklen

Fülle des langen Haares und des breiten Voll-

bartes uns anschaut. Vor ihm stehen seine beiden

Knaben, Prosy der ältere, und der jüngere mit

dem urgesunden derben Bubenkopf Hans, der

Erbe des üäterlichen Namens und auch des Hol-

beinschen Künstlergenies. Die bedeutsame Geste,

womit der Vater über den Kopf des Alteren hin-

weg auf den kleinen Hans hinzeigt, hat

etwas Prophetisches: dieses Kind ist Hol-

bein derJüngere, der spütere große Meister

von Basel und London, der größte Bild-

nismaler, den Deutschland hervorgebracht.

Die stehende Frauengestalt gegenüber ist

seineMutter,Meister Holbeins d. Ä. Frau.

Ein origineller Gedanke, das biblische

Bild zugleich zum Familienporträt zu ge-

stalten, er zeigt aber auch, wie damals von

allen Seiten das weltliche Element sich

auch in der religiösen Kunst vordrängt,

und wie unwiderstehlich gerade dem

Schwaben der Zug zum Bildnis gleich-

sam im Blute liegt. Jn Holbein ist dieser

Zug wieder besouders stark ausgebildet.

Durch seine ganze Kunst geht die Freude

an individuell ausgeprägten Charakter-

köpfen und in einer Reihe von Bildnis-

studien, feinlinigen Silberstiftzeichnun-

gen,worinPersönlichkeiten des damaligen

Augsburg festgehalten werden, erweist er

sich als wirklichen Meister im Bildnisfach.

Wie klar und sicher in ihrer außeren Er-

scheinung, wie körperhaft sind diese Köpfe,

etwa der des Bürgermeisters Artzt

(Abb. 30), erfaßt, und es steht in den

paar Strichen auch der ganze innere

Mensch vor uns da.

Eine weitere Entwicklungsstufe des

Holbeinschen Stils bezeichnen die Tafeln

des wiederum fürs Katharinenkloster be-

stimmten Kath arinenaltars. Nicht

mehr Raumvertiefung erstrebt der Künstler

jetzt, nicht mehr reiche Szenen mit scharf

herausgehobenem Gegensatz von Jdeal-

figuren und häßlichen Bösewichtern will

er bieten, aber die wenigen Gestalten, auf

die er sich nun beschränkt, sind dafür in

ganzer, atmender Lebensfülle erfaßt, von

blühender, fast derber Schönheit und wie

in einem Hochrelief aus dem slachen

Grund heraus modelliert. Die Bewe-

gungen nicht mehr so lebendig und spitz,

sondern gemessen, würdevoll. Es ist das

Formempftnden der Renaissanee, dem sich

Holbein hier ganz gefangen gibt, das

sich auch in der phantastischen italisierenden Or-

namentik auslebt. Welch ein Abstand etwa zwi-

schen der kleinen Nürnberger Madonna mit ihrer

ganz durchgeistigten Schönheit, und der körper-

lich vollentwickelten, reifen, aber innerlich wenig

bedeutenden Persönlichkeit Mariens in dem Mittel-

bild der „hl. Anna selb dritt!" (Abb.39). Die

hergebrachte symmetrische Anordnung der Figuren

hat Holbein beibehalten, aber den feierlichen Ernst

durch ein reizendes, genrehaftes Motiv gemildert.

Das göttliche Kind probiert nämlich an der Hand

der beiden heiligen Frauen mit köstlicher Unbe-

holfenheit den ersten Schritt.

Jn dem zum gleichen Altar gehörigen Ulrichs-

wunder (Abb. 40) ist der energische, prachtvoll

Abb. 31

Hans Holbein d. Ä.. Mariä Gcbnrt (Text S. 22j

Augsburg. Dom

Phot. Hösle

lorit. Durch und durch iudividuell, sicher gerade-

zu ein Porträt, ist der Kopf des taufenden Prie-

sters „Ananias", und Porträts sind auch die Zu-

schauer bei der heiligen Handlung. Als solche

stellt nämlich Holbein niemand anders dar, als

seine eigeneFamilie. Drüben auf der rech-

ten Seite erscheint der Meister selbst, ein Künstler-

antlitz, das fein und durchgeistigt aus der dunklen

Fülle des langen Haares und des breiten Voll-

bartes uns anschaut. Vor ihm stehen seine beiden

Knaben, Prosy der ältere, und der jüngere mit

dem urgesunden derben Bubenkopf Hans, der

Erbe des üäterlichen Namens und auch des Hol-

beinschen Künstlergenies. Die bedeutsame Geste,

womit der Vater über den Kopf des Alteren hin-

weg auf den kleinen Hans hinzeigt, hat

etwas Prophetisches: dieses Kind ist Hol-

bein derJüngere, der spütere große Meister

von Basel und London, der größte Bild-

nismaler, den Deutschland hervorgebracht.

Die stehende Frauengestalt gegenüber ist

seineMutter,Meister Holbeins d. Ä. Frau.

Ein origineller Gedanke, das biblische

Bild zugleich zum Familienporträt zu ge-

stalten, er zeigt aber auch, wie damals von

allen Seiten das weltliche Element sich

auch in der religiösen Kunst vordrängt,

und wie unwiderstehlich gerade dem

Schwaben der Zug zum Bildnis gleich-

sam im Blute liegt. Jn Holbein ist dieser

Zug wieder besouders stark ausgebildet.

Durch seine ganze Kunst geht die Freude

an individuell ausgeprägten Charakter-

köpfen und in einer Reihe von Bildnis-

studien, feinlinigen Silberstiftzeichnun-

gen,worinPersönlichkeiten des damaligen

Augsburg festgehalten werden, erweist er

sich als wirklichen Meister im Bildnisfach.

Wie klar und sicher in ihrer außeren Er-

scheinung, wie körperhaft sind diese Köpfe,

etwa der des Bürgermeisters Artzt

(Abb. 30), erfaßt, und es steht in den

paar Strichen auch der ganze innere

Mensch vor uns da.

Eine weitere Entwicklungsstufe des

Holbeinschen Stils bezeichnen die Tafeln

des wiederum fürs Katharinenkloster be-

stimmten Kath arinenaltars. Nicht

mehr Raumvertiefung erstrebt der Künstler

jetzt, nicht mehr reiche Szenen mit scharf

herausgehobenem Gegensatz von Jdeal-

figuren und häßlichen Bösewichtern will

er bieten, aber die wenigen Gestalten, auf

die er sich nun beschränkt, sind dafür in

ganzer, atmender Lebensfülle erfaßt, von

blühender, fast derber Schönheit und wie

in einem Hochrelief aus dem slachen

Grund heraus modelliert. Die Bewe-

gungen nicht mehr so lebendig und spitz,

sondern gemessen, würdevoll. Es ist das

Formempftnden der Renaissanee, dem sich

Holbein hier ganz gefangen gibt, das

sich auch in der phantastischen italisierenden Or-

namentik auslebt. Welch ein Abstand etwa zwi-

schen der kleinen Nürnberger Madonna mit ihrer

ganz durchgeistigten Schönheit, und der körper-

lich vollentwickelten, reifen, aber innerlich wenig

bedeutenden Persönlichkeit Mariens in dem Mittel-

bild der „hl. Anna selb dritt!" (Abb.39). Die

hergebrachte symmetrische Anordnung der Figuren

hat Holbein beibehalten, aber den feierlichen Ernst

durch ein reizendes, genrehaftes Motiv gemildert.

Das göttliche Kind probiert nämlich an der Hand

der beiden heiligen Frauen mit köstlicher Unbe-

holfenheit den ersten Schritt.

Jn dem zum gleichen Altar gehörigen Ulrichs-

wunder (Abb. 40) ist der energische, prachtvoll