26

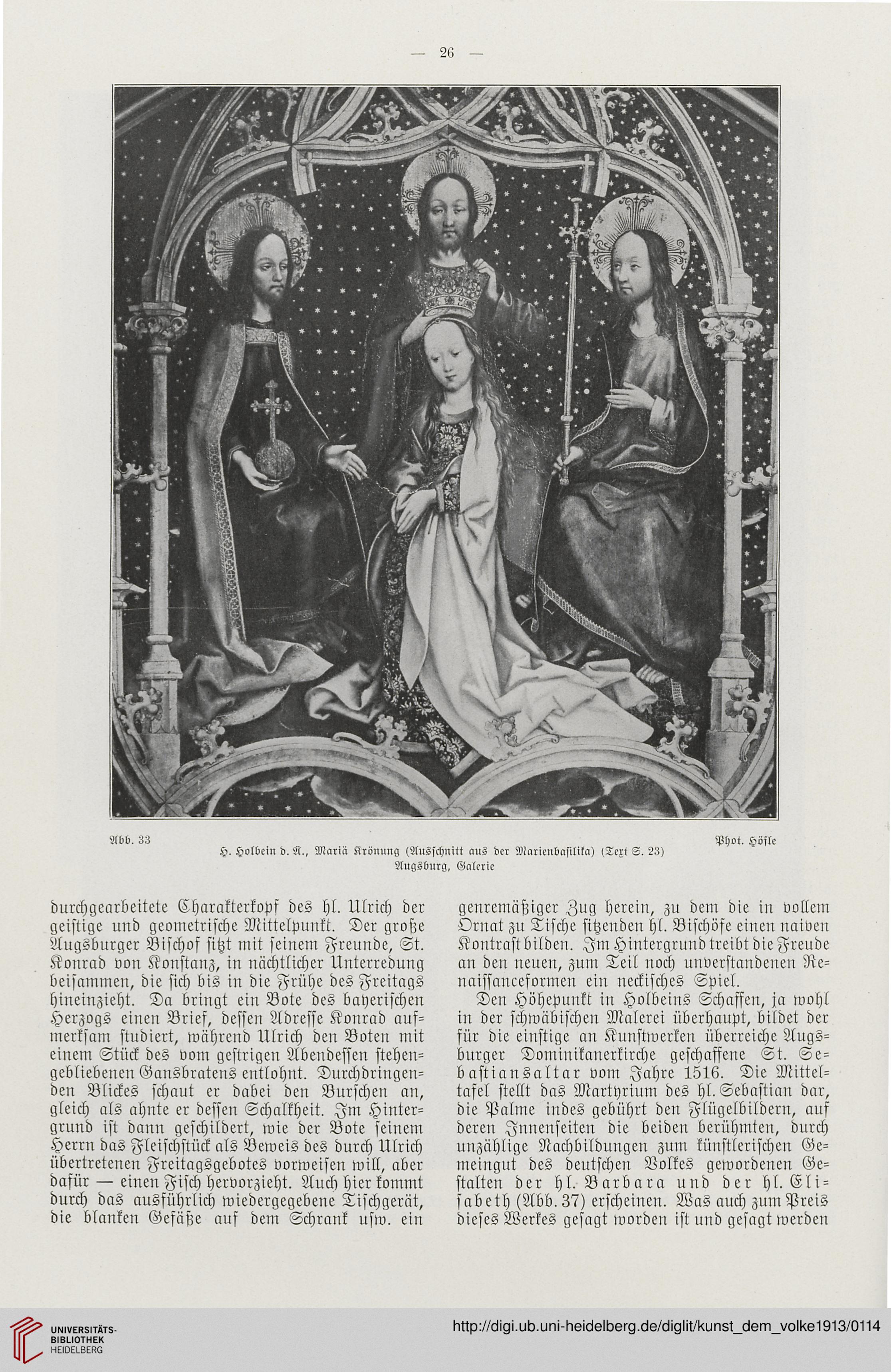

Abb. 33 Phot. Hösle

H. Holbein d. Ä., Mariä Krönung (Ausschnitt ans dcr Maricnbasilika) lText S. 23)

Augsburg, Galcrie

durchgearbeitete Charakterkops des hl. Ulrich der

geistige und geometrische Mittelpunkt. Der große

Augsburger Bischof sitzt mit seinem Freunde, St.

Konrad von Konstanz, in nächtlicher Unterredung

beisammen, die sich bis in die Frühe des Freitags

hineinzieht. Da bringt ein Bote des bayerischen

Herzogs einen Brief, dessen Adresse Konrad auf-

merksam studiert, während Ulrich den Boten mit

einem Stück des vom gcstrigen Abendessen stehen-

gebliebenen Gansbratens entlohnt. Durchdringen-

den Blickes schaut er dabei den Burschen an,

gleich als ahnte er dessen Schalkheit. Jm Hinter-

grund ist dann geschildert, wie der Bote seinem

Herrn das Fleischstück als Beweis des durch Ulrich

übertretenen Freitagsgebotes vorweisen will, aber

dafür — einen Fisch hervorzieht. Auch hier kommt

durch das ausführlich wiedergegebene Tischgerät,

die blanken Gefäße auf dem Schrank usw. ein

genremäßiger Zug herein, zu dem die in vollem

Ornat zu Tische sitzenden hl. Bischöfe einen naiven

Kontrastbilden. Jm Hintergrund treibt die Freude

an den neuen, zum Teil noch unverstandenen Re-

naissanceformen ein neckisches Spiel.

Den Höhepunkt in Holbeins Schaffen, ja wohl

in der schwäbischen Malerei überhaupt, bildet der

für die einstige an Kunstwerken überreiche Augs-

burger Dominikanerkirche geschaffene St. Se-

bastiansaltar vom Jahre 1516. Die Mittel-

tafel stellt das Martyrium des hl. Sebastian dar,

die Palme indes gebührt den Flügelbildern, aus

deren Jnnenseiten die beiden berühmten, durch

unzählige Nachbildungen zum künstlerischen Ge-

meingut des deutschen Volkes gewordenen Ge-

stalten der hl. Barbara und der hl. Eli-

sab eth (Abb. 37) erscheinen. Was auch zum Preis

dieses Werkes gesagt worden ist und gesagt werden

Abb. 33 Phot. Hösle

H. Holbein d. Ä., Mariä Krönung (Ausschnitt ans dcr Maricnbasilika) lText S. 23)

Augsburg, Galcrie

durchgearbeitete Charakterkops des hl. Ulrich der

geistige und geometrische Mittelpunkt. Der große

Augsburger Bischof sitzt mit seinem Freunde, St.

Konrad von Konstanz, in nächtlicher Unterredung

beisammen, die sich bis in die Frühe des Freitags

hineinzieht. Da bringt ein Bote des bayerischen

Herzogs einen Brief, dessen Adresse Konrad auf-

merksam studiert, während Ulrich den Boten mit

einem Stück des vom gcstrigen Abendessen stehen-

gebliebenen Gansbratens entlohnt. Durchdringen-

den Blickes schaut er dabei den Burschen an,

gleich als ahnte er dessen Schalkheit. Jm Hinter-

grund ist dann geschildert, wie der Bote seinem

Herrn das Fleischstück als Beweis des durch Ulrich

übertretenen Freitagsgebotes vorweisen will, aber

dafür — einen Fisch hervorzieht. Auch hier kommt

durch das ausführlich wiedergegebene Tischgerät,

die blanken Gefäße auf dem Schrank usw. ein

genremäßiger Zug herein, zu dem die in vollem

Ornat zu Tische sitzenden hl. Bischöfe einen naiven

Kontrastbilden. Jm Hintergrund treibt die Freude

an den neuen, zum Teil noch unverstandenen Re-

naissanceformen ein neckisches Spiel.

Den Höhepunkt in Holbeins Schaffen, ja wohl

in der schwäbischen Malerei überhaupt, bildet der

für die einstige an Kunstwerken überreiche Augs-

burger Dominikanerkirche geschaffene St. Se-

bastiansaltar vom Jahre 1516. Die Mittel-

tafel stellt das Martyrium des hl. Sebastian dar,

die Palme indes gebührt den Flügelbildern, aus

deren Jnnenseiten die beiden berühmten, durch

unzählige Nachbildungen zum künstlerischen Ge-

meingut des deutschen Volkes gewordenen Ge-

stalten der hl. Barbara und der hl. Eli-

sab eth (Abb. 37) erscheinen. Was auch zum Preis

dieses Werkes gesagt worden ist und gesagt werden