27

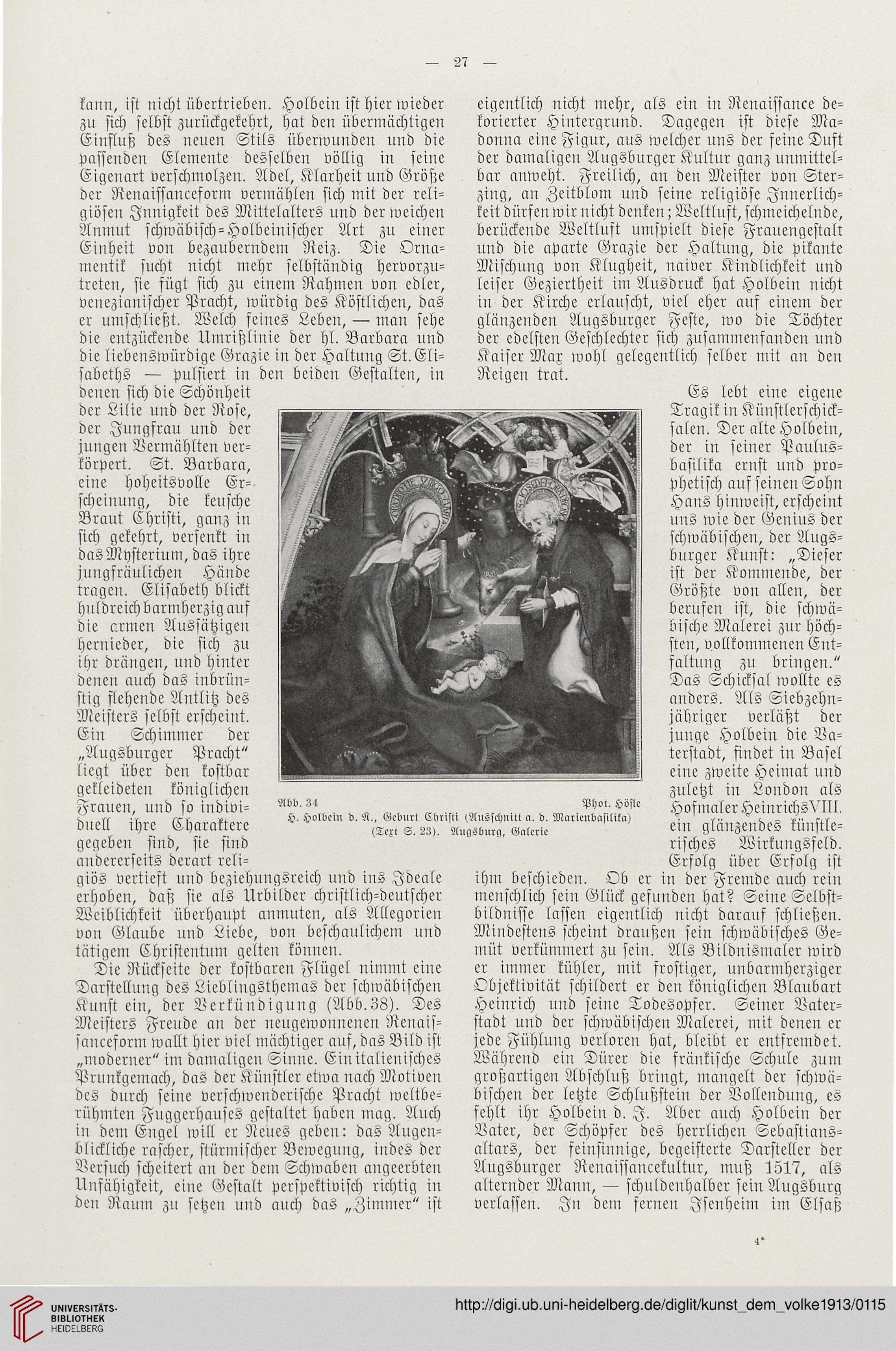

kann, ist nicht übertrieben. Holbein ist hier wieder

zu sich selbst zurückgekehrt, hat den übermächtigen

Einfluß des neuen Stils überwunden und die

passenden Elemente desselben völlig in seine

Eigenart verschmolzen. Adel, Klarheit und Größe

der Renaissanceform vermählen sich mit der reli-

giösen Jnnigkeit des Mittelalters und der weichen

Anmut schwäbisch-Holbeinischer Art zu einer

Einheit von bezauberndem Reiz. Die Orna-

mentik sucht nicht mehr selbständig hervorzu-

treten, sie fügt sich zu einem Rahmen von edler,

venezianischer Pracht, würdig des Köstlichen, das

er umschließt. Welch feines Leben, — man sehe

die entzückende Umrißlinie der hl. Barbara und

die liebenswürdige Grazie in der Haltung St.Eli-

sabeths — pulsiert in den beiden Gestalten, in

denen sich die Schönheit

der Lilie und der Rose,

der Jungsrau und der

jungen Vermählten ver-

körpert. St. Barbara,

eine hoheitsvolle Er-

scheinung, die keusche

Braut Christi, ganz in

sich gekehrt, versenkt in

dasMysterium, das ihre

jungsräulichen Hände

tragen. Elisabeth blickt

huldreich barmherzig auf

die ermen Aussätzigen

hernieder, die sich zu

ihr drängen, und hinter

denen auch das inbrün-

stig flehende Antlitz des

Meisters selbst erscheint.

Ein Schimmer der

„Augsburger Pracht"

liegt über den kostbar

gekleideten königlichen

Frauen, und so indivi-

dnell ihre Charaktere

gegeben sind, sie sind

andererseits derart reli-

giös vertieft und beziehungsreich und ins Jdeale

erhoben, daß sie als Urbilder christlich-deutscher

Wciblichkeit überhaupt anmuten, als Allegorien

von Glaube und Liebe, von beschaulichem und

tätigem Christentum gelten können.

Die Rückseite der kostbaren Flügel nimmt eine

Darstellung des Lieblingsthemas der schwäbischen

Kunst ein, der Verkündigung (Abb.38). Des

Meisters Freude an der neugewonnenen Renais-

sanceform wallt hier viel mächtiger auf, das Bild ist

„moderner" im damaligen Sinne. Einitalienisches

Prunkgemach, das der Künstler etwa nach Motiven

des durch seine verschwenderische Pracht weltbe-

rühmten Fuggerhauses gestaltet habeu mag. Auch

in dem Eilgel will er Neues geben: das Augen-

blickliche rascher, stürmischer Bewegung, indes der

Versuch scheitert an der dem Schwaben angeerbten

Unfähigkeit, eine Gestalt perspektivisch richtig in

ben Raum zu setzen und auch das „Zimmer" ist

eigentlich nicht mehr, als ein in Renaissance de-

korierter Hintergrund. Dagegen ist diese Ma-

donna eine Figur, aus welcher uns der feine Duft

der damaligen Augsburger Kultur ganz unmittel-

bar anweht. Freilich, an den Meister von Ster-

zing, an Zeitblom und seine religiöse Jnnerlich-

keit dürsen wir nicht denken; Weltluft, schmeichelnde,

berückende Weltluft umspielt diese Frauengestall

und die aparte Grazie der Haltung, die pikante

Mischung von Klugheit, naiver Kindlichkeit und

leiser Geziertheit im Ausdruck hat Holbein nicht

in der Kirche erlauscht, viel eher auf einem der

glänzenden Augsburger Feste, wo die Töchter

der edelsten Geschlechter sich zusammenfanden und

Kaiser Max wohl gelegentlich selber mit an den

Reigen trat.

Es lebt eine eigene

Tragik in Künstlerschick-

salen. Der alte Holbein,

der in seiner Pcmlus-

basilika ernst und pro-

phetisch auf seinen Sohn

Hans hinweist, erscheint

uns wie der Genius der

schwäbischen, der Augs-

burger Kunst: „Dieser

ist der Kommende, der

Größte von allen, der

berufen ist, die schwä-

bische Malerei zur höch-

sten, vollkommenen Ent-

faltung zu bringen."

Das Schicksal wollte es

anders. Als Siebzehn-

jähriger verläßt der

junge Holbein die Va-

terstadt, findet in Basel

eine zweite Heimat und

zuletzt in London als

Hofmaler Heinrichs^'lll.

ein glänzendes künstle-

risches Wirkungsfeld.

Erfolg über Erfolg ist

ihm beschieden. Ob er in der Fremde auch rein

menschlich sein Glück gefunden hat? Seine Selbst-

bildnisse lassen eigentlich nicht darauf schließen.

Mindestens scheint draußen sein schwäbisches Ge-

niüt verkümmert zu seiu. Als Bildnismaler wird

er immer kühler, mit frostiger, uubarmherziger

Objektivitüt schildert er deu königlichen Blaubart

Heinrich und seine Todesopfer. Seiner Vater-

stadt und der schwäbischen Malerei, mit denen er

jede Fühlung verloren hat, bleiüt er entfremdet.

Während ein Dürer die fränkische Schule zum

großartigen Abschluß bringt, mangelt der schwä-

bischen der letzte Schlußstein der Vollendung, es

fehlt ihr Holbein d. I. Aber auch Holbein der

Vater, der Schöpfer des herrlichen Sebastians-

altars, der feinsinnige, begeisterte Darsteller der

Augsburger Renaissancekultur, muß 1517, als

alternder Mann, — schuldenhalber sein Augsburg

verlassen. Jn dem ferneu Jsenheim im Elsaß

4"

kann, ist nicht übertrieben. Holbein ist hier wieder

zu sich selbst zurückgekehrt, hat den übermächtigen

Einfluß des neuen Stils überwunden und die

passenden Elemente desselben völlig in seine

Eigenart verschmolzen. Adel, Klarheit und Größe

der Renaissanceform vermählen sich mit der reli-

giösen Jnnigkeit des Mittelalters und der weichen

Anmut schwäbisch-Holbeinischer Art zu einer

Einheit von bezauberndem Reiz. Die Orna-

mentik sucht nicht mehr selbständig hervorzu-

treten, sie fügt sich zu einem Rahmen von edler,

venezianischer Pracht, würdig des Köstlichen, das

er umschließt. Welch feines Leben, — man sehe

die entzückende Umrißlinie der hl. Barbara und

die liebenswürdige Grazie in der Haltung St.Eli-

sabeths — pulsiert in den beiden Gestalten, in

denen sich die Schönheit

der Lilie und der Rose,

der Jungsrau und der

jungen Vermählten ver-

körpert. St. Barbara,

eine hoheitsvolle Er-

scheinung, die keusche

Braut Christi, ganz in

sich gekehrt, versenkt in

dasMysterium, das ihre

jungsräulichen Hände

tragen. Elisabeth blickt

huldreich barmherzig auf

die ermen Aussätzigen

hernieder, die sich zu

ihr drängen, und hinter

denen auch das inbrün-

stig flehende Antlitz des

Meisters selbst erscheint.

Ein Schimmer der

„Augsburger Pracht"

liegt über den kostbar

gekleideten königlichen

Frauen, und so indivi-

dnell ihre Charaktere

gegeben sind, sie sind

andererseits derart reli-

giös vertieft und beziehungsreich und ins Jdeale

erhoben, daß sie als Urbilder christlich-deutscher

Wciblichkeit überhaupt anmuten, als Allegorien

von Glaube und Liebe, von beschaulichem und

tätigem Christentum gelten können.

Die Rückseite der kostbaren Flügel nimmt eine

Darstellung des Lieblingsthemas der schwäbischen

Kunst ein, der Verkündigung (Abb.38). Des

Meisters Freude an der neugewonnenen Renais-

sanceform wallt hier viel mächtiger auf, das Bild ist

„moderner" im damaligen Sinne. Einitalienisches

Prunkgemach, das der Künstler etwa nach Motiven

des durch seine verschwenderische Pracht weltbe-

rühmten Fuggerhauses gestaltet habeu mag. Auch

in dem Eilgel will er Neues geben: das Augen-

blickliche rascher, stürmischer Bewegung, indes der

Versuch scheitert an der dem Schwaben angeerbten

Unfähigkeit, eine Gestalt perspektivisch richtig in

ben Raum zu setzen und auch das „Zimmer" ist

eigentlich nicht mehr, als ein in Renaissance de-

korierter Hintergrund. Dagegen ist diese Ma-

donna eine Figur, aus welcher uns der feine Duft

der damaligen Augsburger Kultur ganz unmittel-

bar anweht. Freilich, an den Meister von Ster-

zing, an Zeitblom und seine religiöse Jnnerlich-

keit dürsen wir nicht denken; Weltluft, schmeichelnde,

berückende Weltluft umspielt diese Frauengestall

und die aparte Grazie der Haltung, die pikante

Mischung von Klugheit, naiver Kindlichkeit und

leiser Geziertheit im Ausdruck hat Holbein nicht

in der Kirche erlauscht, viel eher auf einem der

glänzenden Augsburger Feste, wo die Töchter

der edelsten Geschlechter sich zusammenfanden und

Kaiser Max wohl gelegentlich selber mit an den

Reigen trat.

Es lebt eine eigene

Tragik in Künstlerschick-

salen. Der alte Holbein,

der in seiner Pcmlus-

basilika ernst und pro-

phetisch auf seinen Sohn

Hans hinweist, erscheint

uns wie der Genius der

schwäbischen, der Augs-

burger Kunst: „Dieser

ist der Kommende, der

Größte von allen, der

berufen ist, die schwä-

bische Malerei zur höch-

sten, vollkommenen Ent-

faltung zu bringen."

Das Schicksal wollte es

anders. Als Siebzehn-

jähriger verläßt der

junge Holbein die Va-

terstadt, findet in Basel

eine zweite Heimat und

zuletzt in London als

Hofmaler Heinrichs^'lll.

ein glänzendes künstle-

risches Wirkungsfeld.

Erfolg über Erfolg ist

ihm beschieden. Ob er in der Fremde auch rein

menschlich sein Glück gefunden hat? Seine Selbst-

bildnisse lassen eigentlich nicht darauf schließen.

Mindestens scheint draußen sein schwäbisches Ge-

niüt verkümmert zu seiu. Als Bildnismaler wird

er immer kühler, mit frostiger, uubarmherziger

Objektivitüt schildert er deu königlichen Blaubart

Heinrich und seine Todesopfer. Seiner Vater-

stadt und der schwäbischen Malerei, mit denen er

jede Fühlung verloren hat, bleiüt er entfremdet.

Während ein Dürer die fränkische Schule zum

großartigen Abschluß bringt, mangelt der schwä-

bischen der letzte Schlußstein der Vollendung, es

fehlt ihr Holbein d. I. Aber auch Holbein der

Vater, der Schöpfer des herrlichen Sebastians-

altars, der feinsinnige, begeisterte Darsteller der

Augsburger Renaissancekultur, muß 1517, als

alternder Mann, — schuldenhalber sein Augsburg

verlassen. Jn dem ferneu Jsenheim im Elsaß

4"