28

bei den kunstliebenden Antonitermönchen

findet er ein Asyl.

Dort entsteht noch der „Brunnen

des Lebens" (Abb. 3), der Haupt-

sache nach eine Versammlung heiliger

Frauen, ein Paradiesgarten edelster

blühender Schönheit, ein Heimwehtraum

an Augsburger Pracht und Frauenlieb-

lichkeit. 1524 ist Holbein in Jsenheim

gestorben.

Hans Burgkmair (1473—1531), der

zweite bedeutende Augsburger dieser

Epoche, ist mit Holbein gleichaltrig, aber

eine von Haus aus anders geartete Natur.

Holbeins religiöse und seelische Tiefe und

das Stille, Schwäbisch-Gemütvolle seiner

Art ist ihm weniger eigen, dafür ist sein

Auge empfänglicher für die äußere Er-

scheinung, den feinen Reiz der Farbe und

der Linie. Nicht umsonst war er in der

Schule Schongauers in Kolmar, des

Meisters der rhythmisch-anmutigen, aus-

drucksvollen Linie, und hat sein male-

risches Können gar jenseits der Alpen an

den großen venezianischen Koloristen ge-

bildet. So ist sein Stil, zumal in den

Anfangswerken, eine eigenartig präch-

tige Mischung nordischer und italienischer

Elemente.

Besonders liebenswürdig zeigt er sich

in der für das Katharinenkloster gemal-

ten Petrusbasilika von 1506. Da

thront in der untern Bildhälfte vor

seiner römischen Hauptkirche St.Petrus

(Abb. 41) in der vollen Majestät als erster

Papst und Schlüsselhalter im Reiche

Gottes, in der Linken ein Spruchband

mit der Jnschrift: „Aus apostolischer Voll-

macht vergebe ich euch alle Sünden", oder

vielleicht besser übersetzt „alle Sünden-

strafen", denn die „Petrusbasilika" ist ein

Denkmal des großen, allgemeinen Jubiläumsab-

lasses von 1500 und das weiße Marmorportal der

Basilika — die erste ausgesprochene Renaissancebil-

dung auf einem deutschen Gemälde — stellt die Ju-

biläumspforte dar. Zu beiden Seiten des Apostel-

fürsten haben sich, wie ein königlicher Hosstaat, die

heiligen vierzehn Nothelfer aufgestellt und auch

Maria mit dem göttlichen Kinde ist bei ihnen. Die

einzelnen Figuren sind meist gut charakterisiert,

aber seine Vorliebe konzentriert Burgkmair auf

jene Gestalten, bei denen es prächtige Gewandung

oder weibliche Schönheit zu schildern gibt. Da

ist die Gruppe derheiligenJungfrauen

voll Liebreiz, die Linienführung wie schmeichelnde

Musik, und zumal diese hl. Katharina mit der

perlendurchflochtenen modischen Haartracht, die

in schlanken Mädchenfingern das grausige Richt-

schwert hält, und deren überzarte Figur unter dem

prachtvollen Brokatgewand wie begraben erscheint,

ist von geradezu überfeinertem, raffiniertem Reiz.

Auch das Kolorit macht einen unvergeßlichen

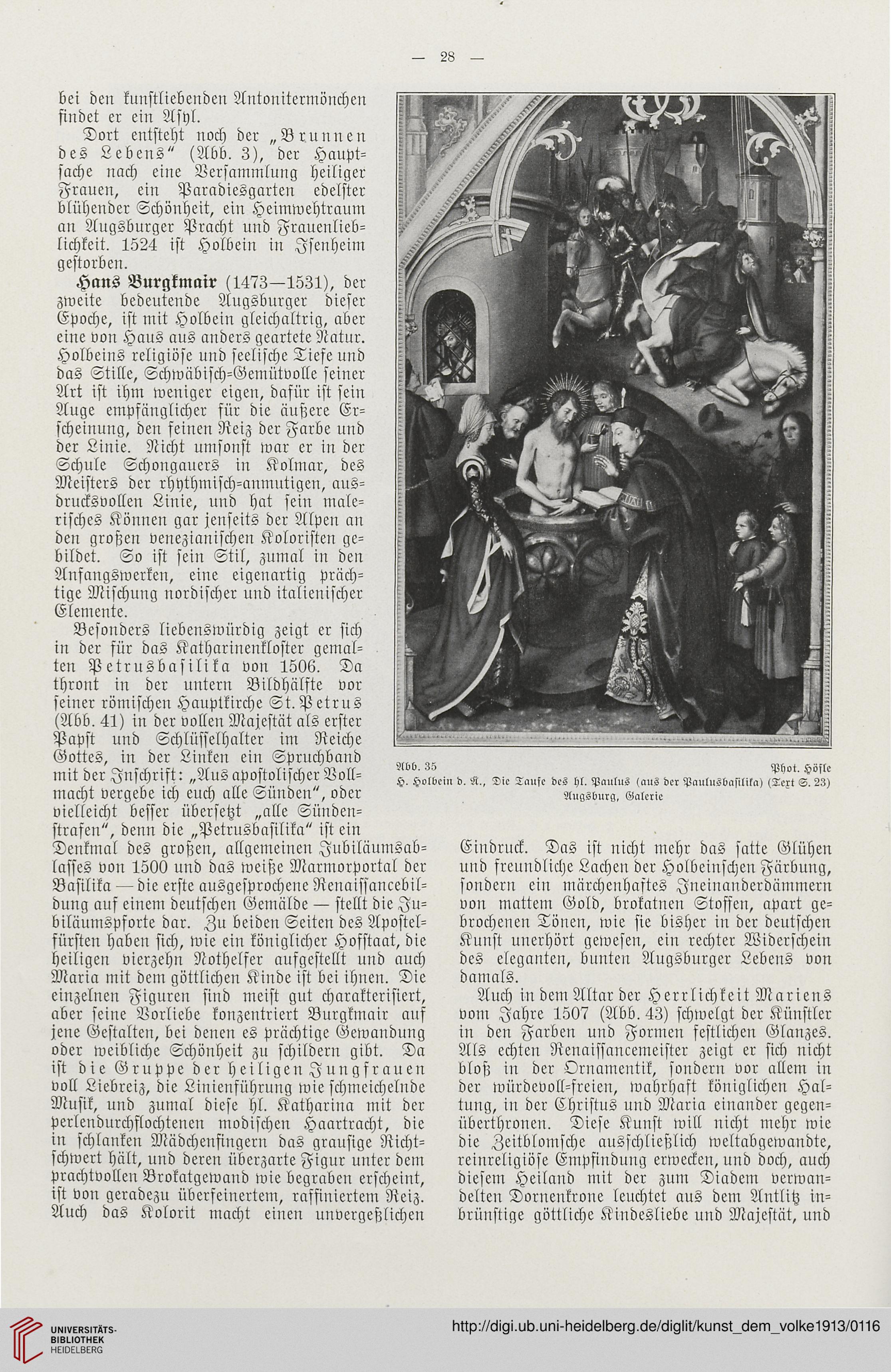

Abb. ss

H. Holbein

Phot. Hösle

d. Ä., Die Tcmfe des hl. Paulus (aus der Paulusbasilika) (Text S. 23)

Augsburg, Galerie

Eindruck. Das ist nicht mehr das satte Glühen

und sreundliche Lachen der Holbeinschen Färbung,

sondern ein märchenhaftes Jneinanderdämmern

von mattem Gold, brokatnen Stoffen, apart ge-

brochenen Tönen, wie sie bisher in der deutschen

Kunst unerhört gewesen, ein rechter Widerschein

des eleganten, bunten Augsburger Lebens von

damals.

Auch in dem Altar der Herrlichkeit Mariens

vom Jahre 1507 (Abb. 43) schwelgt der Künstler

in den Farben und Formen festlichen Glanzes.

Als echten Renaissancemeister zeigt er sich nicht

bloß in der Ornamentik, sondern vor allem in

der würdevoll-freien, wahrhaft königlichen Hal-

tung, in der Christus und Maria einander gegen-

überthronen. Diese Kunst will nicht mehr wie

die Zeitblomsche ausschließlich weltabgewandte,

reinreligiöse Empfindung erwecken, und doch, auch

diesem Heiland mit der zum Diadem verwan-

delten Dornenkrone keuchtet aus dem Antlitz in-

brünstige göttliche Kindesliebe und Majestät, und

bei den kunstliebenden Antonitermönchen

findet er ein Asyl.

Dort entsteht noch der „Brunnen

des Lebens" (Abb. 3), der Haupt-

sache nach eine Versammlung heiliger

Frauen, ein Paradiesgarten edelster

blühender Schönheit, ein Heimwehtraum

an Augsburger Pracht und Frauenlieb-

lichkeit. 1524 ist Holbein in Jsenheim

gestorben.

Hans Burgkmair (1473—1531), der

zweite bedeutende Augsburger dieser

Epoche, ist mit Holbein gleichaltrig, aber

eine von Haus aus anders geartete Natur.

Holbeins religiöse und seelische Tiefe und

das Stille, Schwäbisch-Gemütvolle seiner

Art ist ihm weniger eigen, dafür ist sein

Auge empfänglicher für die äußere Er-

scheinung, den feinen Reiz der Farbe und

der Linie. Nicht umsonst war er in der

Schule Schongauers in Kolmar, des

Meisters der rhythmisch-anmutigen, aus-

drucksvollen Linie, und hat sein male-

risches Können gar jenseits der Alpen an

den großen venezianischen Koloristen ge-

bildet. So ist sein Stil, zumal in den

Anfangswerken, eine eigenartig präch-

tige Mischung nordischer und italienischer

Elemente.

Besonders liebenswürdig zeigt er sich

in der für das Katharinenkloster gemal-

ten Petrusbasilika von 1506. Da

thront in der untern Bildhälfte vor

seiner römischen Hauptkirche St.Petrus

(Abb. 41) in der vollen Majestät als erster

Papst und Schlüsselhalter im Reiche

Gottes, in der Linken ein Spruchband

mit der Jnschrift: „Aus apostolischer Voll-

macht vergebe ich euch alle Sünden", oder

vielleicht besser übersetzt „alle Sünden-

strafen", denn die „Petrusbasilika" ist ein

Denkmal des großen, allgemeinen Jubiläumsab-

lasses von 1500 und das weiße Marmorportal der

Basilika — die erste ausgesprochene Renaissancebil-

dung auf einem deutschen Gemälde — stellt die Ju-

biläumspforte dar. Zu beiden Seiten des Apostel-

fürsten haben sich, wie ein königlicher Hosstaat, die

heiligen vierzehn Nothelfer aufgestellt und auch

Maria mit dem göttlichen Kinde ist bei ihnen. Die

einzelnen Figuren sind meist gut charakterisiert,

aber seine Vorliebe konzentriert Burgkmair auf

jene Gestalten, bei denen es prächtige Gewandung

oder weibliche Schönheit zu schildern gibt. Da

ist die Gruppe derheiligenJungfrauen

voll Liebreiz, die Linienführung wie schmeichelnde

Musik, und zumal diese hl. Katharina mit der

perlendurchflochtenen modischen Haartracht, die

in schlanken Mädchenfingern das grausige Richt-

schwert hält, und deren überzarte Figur unter dem

prachtvollen Brokatgewand wie begraben erscheint,

ist von geradezu überfeinertem, raffiniertem Reiz.

Auch das Kolorit macht einen unvergeßlichen

Abb. ss

H. Holbein

Phot. Hösle

d. Ä., Die Tcmfe des hl. Paulus (aus der Paulusbasilika) (Text S. 23)

Augsburg, Galerie

Eindruck. Das ist nicht mehr das satte Glühen

und sreundliche Lachen der Holbeinschen Färbung,

sondern ein märchenhaftes Jneinanderdämmern

von mattem Gold, brokatnen Stoffen, apart ge-

brochenen Tönen, wie sie bisher in der deutschen

Kunst unerhört gewesen, ein rechter Widerschein

des eleganten, bunten Augsburger Lebens von

damals.

Auch in dem Altar der Herrlichkeit Mariens

vom Jahre 1507 (Abb. 43) schwelgt der Künstler

in den Farben und Formen festlichen Glanzes.

Als echten Renaissancemeister zeigt er sich nicht

bloß in der Ornamentik, sondern vor allem in

der würdevoll-freien, wahrhaft königlichen Hal-

tung, in der Christus und Maria einander gegen-

überthronen. Diese Kunst will nicht mehr wie

die Zeitblomsche ausschließlich weltabgewandte,

reinreligiöse Empfindung erwecken, und doch, auch

diesem Heiland mit der zum Diadem verwan-

delten Dornenkrone keuchtet aus dem Antlitz in-

brünstige göttliche Kindesliebe und Majestät, und