10

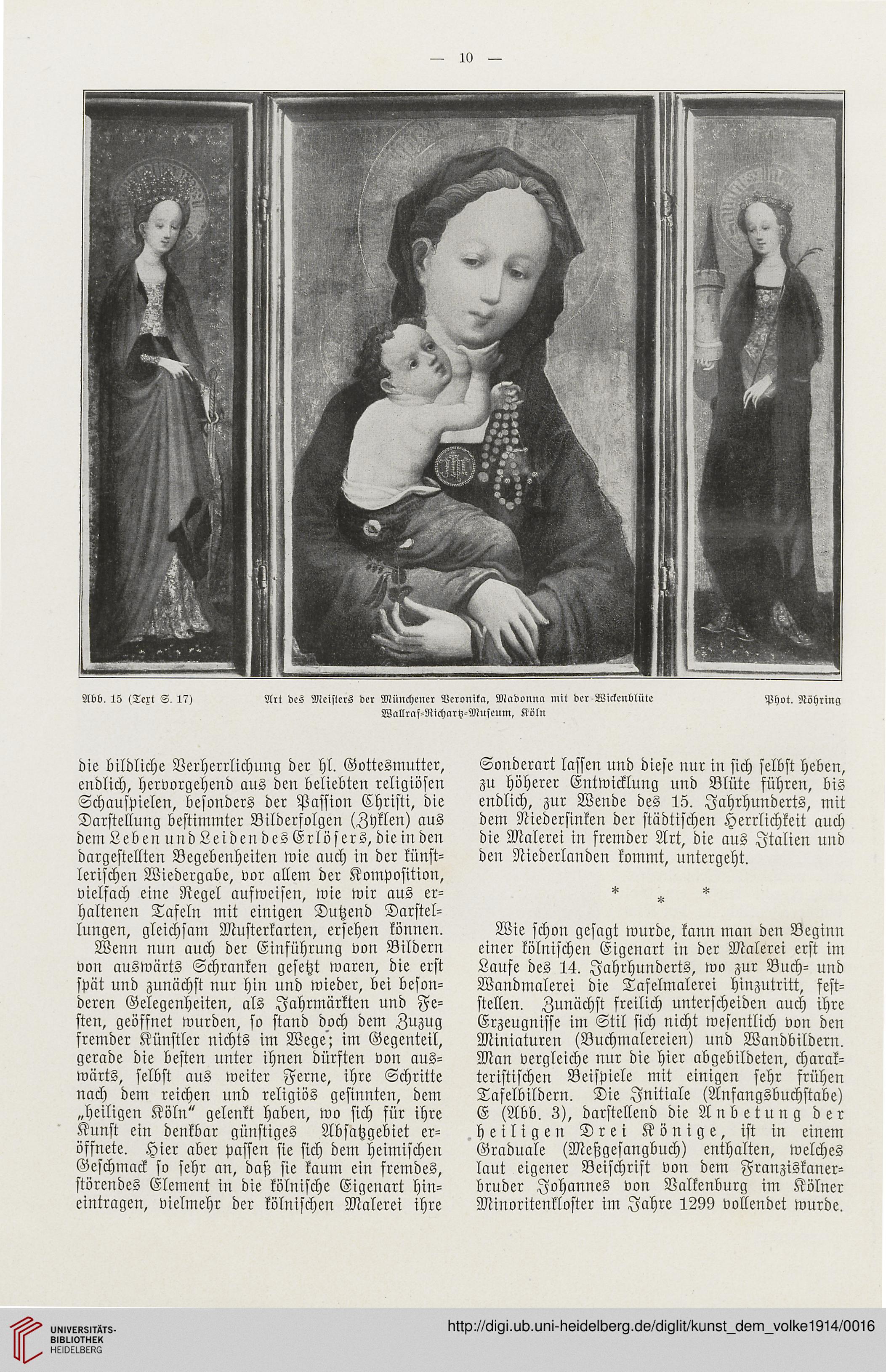

Abb. 15 (Texl S. 17) Art des Meisters der Münchener Veronika, Madonna mit der Wickenblüte Phot. Nöhring

Wallraf-Nichartz-Musenm, Köln

die bildliche Verherrlichung der hl. Gottesmutter,

endlich, hervorgehend aus den beliebten religiösen

Schauspielen, besonders der Passion Christi, die

Darstellung bestimmter Bilderfolgen (Zyklen) aus

dem Leb en undLeidendesErlösers, diein den

dargestellten Begebenheiten wie auch in der künst-

lerischen Wiedergabe, vor allem der Komposition,

vielfach eine Regel aufweisen, wie wir aus er-

haltenen Tafeln mit einigen Dutzend Darstel-

lungen, gleichsam Musterkarten, ersehen können.

Wenn nun auch der Einführung von Bildern

von auswärts Schranken gesetzt waren, die erst

spät und zunächst nur hin und wieder, bei beson-

deren Gelegenheiten, als Jahrmärkten und Fe-

sten, geösfnet wurden, so stand doch dem Zuzug

fremder Künstler nichts im Wege'; im Gegenteil,

gerade die besten unter ihnen dürften von aus-

wärts, selbst aus weiter Ferne, ihre Schritte

nach dem reichen und religiös gesinnten, dem

„heiligen Köln" gelenkt haben, wo sich für ihre

Kunst ein denkbar günstiges Absatzgebiet er-

ösfnete. Hier aber passen sie sich dem heimischen

Geschmack so sehr an, daß sie kaum ein fremdes,

störendes Element in die kölnische Eigenart hin-

eintragen, vielmehr der kölnischen Malerei ihre

Sonderart lassen und diese nur in sich selbst heben,

zu höherer Entwicklung und Blüte führen, bis

endlich, zur Wende des 15. Jahrhunderts, mit

dem Niedersinken der städtischen Herrlichkeit auch

die Malerei in sremder Art, die aus Jtalien und

den Niederlanden kommt, untergeht.

-i- H

-!-

Wie schon gesagt wurde, kann man den Beginn

einer kölnischen Eigenart in der Malerei erst im

Laufe des 14. Jahrhunderts, wo zur Buch- und

Wandmalerei die Tafelmalerei hinzutritt, fest-

stellen. Zunächst freilich unterscheiden auch ihre

Erzeugnisse im Stil sich nicht wesentlich von den

Miniaturen (Buchmalereien) und Wandbildern.

Man vergleiche nur die hier abgebildeten, charak-

teristischen Beispiele mit einigen sehr frühen

Tafelbildern. Die Jnitiale (Anfangsbuchstabe)

E (Abb. 3), darstellend die Anbetung der

heiligen Drei Könige, ist in einem

Graduale (Meßgesangbuch) enthalten, welches

laut eigener Beischrift von dem Franziskaner-

bruder Johannes von Valkenburg im Kölner

Minoritenkloster im Jahre 1299 vollendet wurde.

Abb. 15 (Texl S. 17) Art des Meisters der Münchener Veronika, Madonna mit der Wickenblüte Phot. Nöhring

Wallraf-Nichartz-Musenm, Köln

die bildliche Verherrlichung der hl. Gottesmutter,

endlich, hervorgehend aus den beliebten religiösen

Schauspielen, besonders der Passion Christi, die

Darstellung bestimmter Bilderfolgen (Zyklen) aus

dem Leb en undLeidendesErlösers, diein den

dargestellten Begebenheiten wie auch in der künst-

lerischen Wiedergabe, vor allem der Komposition,

vielfach eine Regel aufweisen, wie wir aus er-

haltenen Tafeln mit einigen Dutzend Darstel-

lungen, gleichsam Musterkarten, ersehen können.

Wenn nun auch der Einführung von Bildern

von auswärts Schranken gesetzt waren, die erst

spät und zunächst nur hin und wieder, bei beson-

deren Gelegenheiten, als Jahrmärkten und Fe-

sten, geösfnet wurden, so stand doch dem Zuzug

fremder Künstler nichts im Wege'; im Gegenteil,

gerade die besten unter ihnen dürften von aus-

wärts, selbst aus weiter Ferne, ihre Schritte

nach dem reichen und religiös gesinnten, dem

„heiligen Köln" gelenkt haben, wo sich für ihre

Kunst ein denkbar günstiges Absatzgebiet er-

ösfnete. Hier aber passen sie sich dem heimischen

Geschmack so sehr an, daß sie kaum ein fremdes,

störendes Element in die kölnische Eigenart hin-

eintragen, vielmehr der kölnischen Malerei ihre

Sonderart lassen und diese nur in sich selbst heben,

zu höherer Entwicklung und Blüte führen, bis

endlich, zur Wende des 15. Jahrhunderts, mit

dem Niedersinken der städtischen Herrlichkeit auch

die Malerei in sremder Art, die aus Jtalien und

den Niederlanden kommt, untergeht.

-i- H

-!-

Wie schon gesagt wurde, kann man den Beginn

einer kölnischen Eigenart in der Malerei erst im

Laufe des 14. Jahrhunderts, wo zur Buch- und

Wandmalerei die Tafelmalerei hinzutritt, fest-

stellen. Zunächst freilich unterscheiden auch ihre

Erzeugnisse im Stil sich nicht wesentlich von den

Miniaturen (Buchmalereien) und Wandbildern.

Man vergleiche nur die hier abgebildeten, charak-

teristischen Beispiele mit einigen sehr frühen

Tafelbildern. Die Jnitiale (Anfangsbuchstabe)

E (Abb. 3), darstellend die Anbetung der

heiligen Drei Könige, ist in einem

Graduale (Meßgesangbuch) enthalten, welches

laut eigener Beischrift von dem Franziskaner-

bruder Johannes von Valkenburg im Kölner

Minoritenkloster im Jahre 1299 vollendet wurde.