15

auf das Martyrium für den Glauben an Chri-

stus beziehen. Diese beiden Figuren haben an-

scheinend Holzfiguren zu Vorbildern gehabt; wie

solche sind fie auf Sockel gestellt, und ebenso ent-

spricht die Behandlung der Haarlocken ganz der

Holzskulptur. Wahrscheinlich waren sie die Au-

ßenbilder der Flügel eines Triptychons. Recht

lebendig und natürlich

sind schon die beiden

Köpfe im Vergleich zu

den Leistungen, die wir

vorhin betrachteten; sie

zeigen deutlich eine Be-

freiung von der an-

fänglichen Steifheit im

Ausdruck des Lebens.

Die Meister der be-

handelten Bilder sind

nicht bekannt; es war

noch nicht Sitte, die

Bilder zu signieren, und

ebenso vermissen wir auf

allen erhaltenen Werken

der Kölner Malerschule

bis zum Ausgange des

Mittelalters die Be-

zeichnung mit dem

Namen des Künstlers.

Man hat sich daher in

der Kunstwissenschaft

damit begnügen müssen,

die Künstler in der

Regel nach einer be-

sonders hervorragenden

Leistung zu bezeichnen,

z. B. Meister der Ver-

Herrlichung Mariens,

Meister des Bartholo-

mäusaltars. Wohl sind

aus Urkunden, vor al-

lem aus den Kölner

Schreinsbüchern (dem

heutigenGrundbuch ver-

gleichbar), eine große

Anzahl von Künstler-

namen bekannt, aber

nur bei wenigen hat

man den Versuch unter-

nehmen können, sie

als Meister bestimmter

Werke anzusprechen. So

den Meister Wilhelm

vonHerle, in dem man einen Bahnbrecher

der kölnischen Malerei sehen zu müssen glaubt

auf Grund einer Aufzeichnung in der Limburger

Chronik, welche besagt: „1380. Jn diser zit

was ein meler zu Collen, der hiß Wilhelm.

Der was der beste meler in Duschen landen,

als er wart geachtet von den meistern, want he

malte einen iglichen menschen von aller gestalt,

aks hette ez gelebet." Diesem besten Maler

in deutschen Landen hat man die 1370 ausge-

führte Ausmalung des Hansasaales im Kölner

Rathause, von der nur noch einige Propheten-

köpfe und eine Königsfigur erhalten sind, und

ebenso eins der hervorragendsten Werke der da-

maligen kölnischen Malerei, die Bilder des

jetzigen Hochaltars im Dome, des sogen. Kla-

renaltars zuschreiben zu müssen geglaubt.

Urkundlich aberstehtnur

fest, daß ein ing.Alst6r

^illislniiis im Jahre

1372 einen Kruzifixus

für ein Eidbuch gemalt

hat; jedoch ist das be-

treffende Blatt verloren

gegangen. Somit ist ein

unzweifelhast sicheres

Werk des berühmten

Meisters Wilhelm nicht

bekannt. Dazu kommt,

daß die Bilder des

Klarenaltars vor eini-

gen Jahren als spätere

Übermalungen einer

früheren Arbeit erkannt

worden sind und selbst

vielleicht erst im An-

fange des 19. Jahr-

hunderts in der Art

der im Beginne des

15. Jahrhunderts ge-

malten Bilder zum

Zwecke der Wiederher-

stellung des Altars ent-

standen sind. Auch diese

Frage ist bisher von der

Kunstwissenschaft nicht

gelöst, und so werden

wir uns bei den nun

zu betrachtenden Bil-

dern nur an diese selbst,

ohne nach dem Namen

ihrer Meister zu fragen,

zu Halten haben.

Die Art, in der die

Darstellungen des Kla-

renaltars ursprüng-

lich ausgeführt waren,

zeigen dieDarstellungen

derHeimsuchung und

der Begegnung Jesu

mit Maria Magda-

lena(Abb.O). Von den

Wandlungen, welche die Malereien auf dem Klaren-

altar durchgemacht, gibt Kenntnis derKruzifixus

(Abb. 8), bei welchem die Restauration drei ver-

schiedene Armpaare zutage gefördert hat. Die

früheste Malweise dieser Bilder schließt sich noch

eng an die bereits behandelten Bilder an. Ganz

anders, viel freier und natürlicher, malerischer sind

die jetzt vorhandenen, jüngst aber zum Teil be-

seitigten Darstellungen gegeben (Abb. 13). Es stnd

wieder die beliebten Szenen aus dem Leben

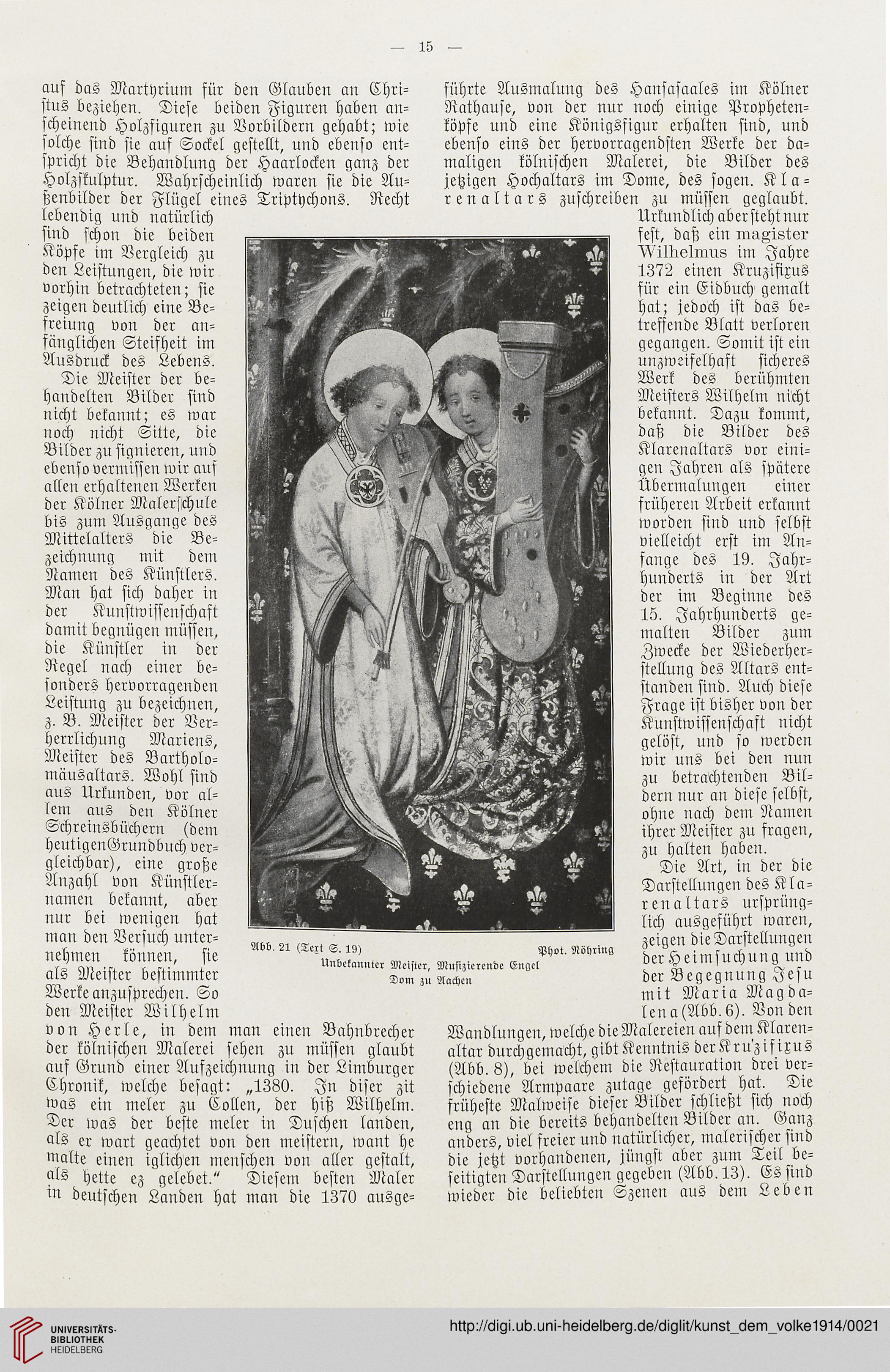

Abb. 21 (Text S. 19) Phot. Nöhring

Unbekannter Meister, Musizierende Engel

Dom zu Aachcn

auf das Martyrium für den Glauben an Chri-

stus beziehen. Diese beiden Figuren haben an-

scheinend Holzfiguren zu Vorbildern gehabt; wie

solche sind fie auf Sockel gestellt, und ebenso ent-

spricht die Behandlung der Haarlocken ganz der

Holzskulptur. Wahrscheinlich waren sie die Au-

ßenbilder der Flügel eines Triptychons. Recht

lebendig und natürlich

sind schon die beiden

Köpfe im Vergleich zu

den Leistungen, die wir

vorhin betrachteten; sie

zeigen deutlich eine Be-

freiung von der an-

fänglichen Steifheit im

Ausdruck des Lebens.

Die Meister der be-

handelten Bilder sind

nicht bekannt; es war

noch nicht Sitte, die

Bilder zu signieren, und

ebenso vermissen wir auf

allen erhaltenen Werken

der Kölner Malerschule

bis zum Ausgange des

Mittelalters die Be-

zeichnung mit dem

Namen des Künstlers.

Man hat sich daher in

der Kunstwissenschaft

damit begnügen müssen,

die Künstler in der

Regel nach einer be-

sonders hervorragenden

Leistung zu bezeichnen,

z. B. Meister der Ver-

Herrlichung Mariens,

Meister des Bartholo-

mäusaltars. Wohl sind

aus Urkunden, vor al-

lem aus den Kölner

Schreinsbüchern (dem

heutigenGrundbuch ver-

gleichbar), eine große

Anzahl von Künstler-

namen bekannt, aber

nur bei wenigen hat

man den Versuch unter-

nehmen können, sie

als Meister bestimmter

Werke anzusprechen. So

den Meister Wilhelm

vonHerle, in dem man einen Bahnbrecher

der kölnischen Malerei sehen zu müssen glaubt

auf Grund einer Aufzeichnung in der Limburger

Chronik, welche besagt: „1380. Jn diser zit

was ein meler zu Collen, der hiß Wilhelm.

Der was der beste meler in Duschen landen,

als er wart geachtet von den meistern, want he

malte einen iglichen menschen von aller gestalt,

aks hette ez gelebet." Diesem besten Maler

in deutschen Landen hat man die 1370 ausge-

führte Ausmalung des Hansasaales im Kölner

Rathause, von der nur noch einige Propheten-

köpfe und eine Königsfigur erhalten sind, und

ebenso eins der hervorragendsten Werke der da-

maligen kölnischen Malerei, die Bilder des

jetzigen Hochaltars im Dome, des sogen. Kla-

renaltars zuschreiben zu müssen geglaubt.

Urkundlich aberstehtnur

fest, daß ein ing.Alst6r

^illislniiis im Jahre

1372 einen Kruzifixus

für ein Eidbuch gemalt

hat; jedoch ist das be-

treffende Blatt verloren

gegangen. Somit ist ein

unzweifelhast sicheres

Werk des berühmten

Meisters Wilhelm nicht

bekannt. Dazu kommt,

daß die Bilder des

Klarenaltars vor eini-

gen Jahren als spätere

Übermalungen einer

früheren Arbeit erkannt

worden sind und selbst

vielleicht erst im An-

fange des 19. Jahr-

hunderts in der Art

der im Beginne des

15. Jahrhunderts ge-

malten Bilder zum

Zwecke der Wiederher-

stellung des Altars ent-

standen sind. Auch diese

Frage ist bisher von der

Kunstwissenschaft nicht

gelöst, und so werden

wir uns bei den nun

zu betrachtenden Bil-

dern nur an diese selbst,

ohne nach dem Namen

ihrer Meister zu fragen,

zu Halten haben.

Die Art, in der die

Darstellungen des Kla-

renaltars ursprüng-

lich ausgeführt waren,

zeigen dieDarstellungen

derHeimsuchung und

der Begegnung Jesu

mit Maria Magda-

lena(Abb.O). Von den

Wandlungen, welche die Malereien auf dem Klaren-

altar durchgemacht, gibt Kenntnis derKruzifixus

(Abb. 8), bei welchem die Restauration drei ver-

schiedene Armpaare zutage gefördert hat. Die

früheste Malweise dieser Bilder schließt sich noch

eng an die bereits behandelten Bilder an. Ganz

anders, viel freier und natürlicher, malerischer sind

die jetzt vorhandenen, jüngst aber zum Teil be-

seitigten Darstellungen gegeben (Abb. 13). Es stnd

wieder die beliebten Szenen aus dem Leben

Abb. 21 (Text S. 19) Phot. Nöhring

Unbekannter Meister, Musizierende Engel

Dom zu Aachcn