28

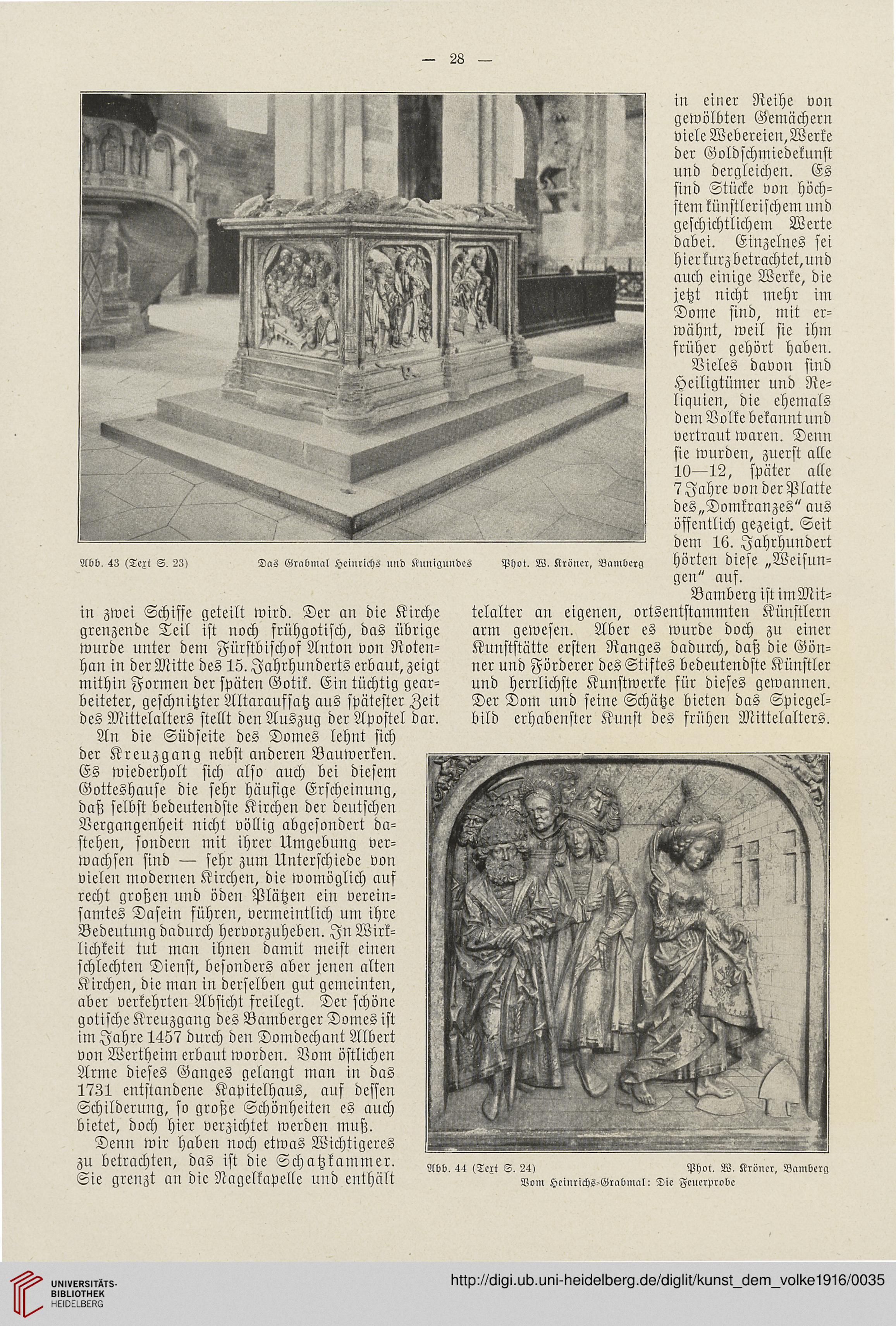

Abb. 43 <Tcx1 S. 23>

Das Grabmal Hcinrlchs und Kunigundcs Phot. W. Kröner, Bambcrg

in zwei Schiffe geteilt wird. Der an die Kirche

grenzende Teil ist noch frühgotisch, das übrige

wurde unter dem Fürstbischof Anton von Roten-

han in derMitte des 15. Jahrhunderts erbaut, zeigt

mithin Formen der späten Gotik. Ein tüchtig gear-

beiteter, geschnitzter Altaraufsatz aus spätester Zeit

des Mittelalters stellt den Auszug der Apostel dar.

An die Südseite des Domes lehnt sich

der Kreuzgang nebst anderen Vauwcrken.

Es wiederholt sich also auch bei diesem

Gotteshause die sehr häufige Erscheinung,

daß selbst bedeutendste Kirchen der deutschen

Vergangenheit nicht völlig abgesondert da-

stehen, sondern mit ihrer Umgebung ver-

wachsen sind — sehr zum Unterschiede von

vielen modernen Kirchen, die womöglich auf

recht großen und öden Plätzen ein verein-

samtes Dasein führen, vermeintlich um ihre

Bedeutung dadurch hervorzuheben. Jn Wirk-

lichkeit tut man ihnen damit meist einen

schlechten Dienst, besonders aber jenen alten

Kirchen, die man in derselben gut gemeinten,

aber verkehrten Absicht freilegt. Der schöne

gotische Kreuzgang des Bamberger Domes ist

im Jahre 1457 durch den Domdechant Albert

von Wertheim erbaut worden. Vom östlichen

Arme dieses Ganges gelangt man in das

1731 entstandene Kapitelhaus, auf dessen

Schilderung, so große Schönheiten es auch

bietet, doch hier verzichtet werden muß.

Denn wir haben noch etwas Wichtigeres

zu betrachten, das ist die Schatzkammer.

Sie grenzt an die Nagelkapelle und enthält

in einer Reihe von

gewölbten Gemächern

viele Webereien, Werke

der Goldschmiedekunst

und dergleichen. Es

sind Stücke von höch-

stem künstlerischem und

geschichtlichem Werte

dabei. Einzelnes sei

h ier kurz b etrachtet, und

auch einige Werke, die

jetzt nicht mehr im

Dome sind, mit er-

wähnt, weil sie ihm

früher gehört haben.

Vieles davon sind

Heiligtümer und Re-

liquien, die ehemals

dem Volke bekannt und

vertraut waren. Denn

sie wurden, zuerst alle

10—12, später alle

7 Jahre von der Platte

des„Domkranzes" aus

öffentlich gezeigt. Seit

dem 16. Jahrhundert

hörten diese „Weisun-

gen" auf.

Bamberg ist imMit-

telalter an eigenen, ortsentstammten Künstlern

arm gewesen. Aber es wurde doch zu einer

Kunststätte ersten Ranges dadurch, daß die Gön-

ner und Förderer des Stiftes bedeutendste Künstler

und herrlichste Kunstwerke für dieses gewannen.

Der Dom und seine Schätze bieten das Spiegel-

bild erhabenster Kunst des frühen Mittelalters.

Abb. 44 <Tcxt S. 24>

Phot. W. Kröner, Bamberg

Vom Heinrichs-Grabmal: Die Fenerprobe

Abb. 43 <Tcx1 S. 23>

Das Grabmal Hcinrlchs und Kunigundcs Phot. W. Kröner, Bambcrg

in zwei Schiffe geteilt wird. Der an die Kirche

grenzende Teil ist noch frühgotisch, das übrige

wurde unter dem Fürstbischof Anton von Roten-

han in derMitte des 15. Jahrhunderts erbaut, zeigt

mithin Formen der späten Gotik. Ein tüchtig gear-

beiteter, geschnitzter Altaraufsatz aus spätester Zeit

des Mittelalters stellt den Auszug der Apostel dar.

An die Südseite des Domes lehnt sich

der Kreuzgang nebst anderen Vauwcrken.

Es wiederholt sich also auch bei diesem

Gotteshause die sehr häufige Erscheinung,

daß selbst bedeutendste Kirchen der deutschen

Vergangenheit nicht völlig abgesondert da-

stehen, sondern mit ihrer Umgebung ver-

wachsen sind — sehr zum Unterschiede von

vielen modernen Kirchen, die womöglich auf

recht großen und öden Plätzen ein verein-

samtes Dasein führen, vermeintlich um ihre

Bedeutung dadurch hervorzuheben. Jn Wirk-

lichkeit tut man ihnen damit meist einen

schlechten Dienst, besonders aber jenen alten

Kirchen, die man in derselben gut gemeinten,

aber verkehrten Absicht freilegt. Der schöne

gotische Kreuzgang des Bamberger Domes ist

im Jahre 1457 durch den Domdechant Albert

von Wertheim erbaut worden. Vom östlichen

Arme dieses Ganges gelangt man in das

1731 entstandene Kapitelhaus, auf dessen

Schilderung, so große Schönheiten es auch

bietet, doch hier verzichtet werden muß.

Denn wir haben noch etwas Wichtigeres

zu betrachten, das ist die Schatzkammer.

Sie grenzt an die Nagelkapelle und enthält

in einer Reihe von

gewölbten Gemächern

viele Webereien, Werke

der Goldschmiedekunst

und dergleichen. Es

sind Stücke von höch-

stem künstlerischem und

geschichtlichem Werte

dabei. Einzelnes sei

h ier kurz b etrachtet, und

auch einige Werke, die

jetzt nicht mehr im

Dome sind, mit er-

wähnt, weil sie ihm

früher gehört haben.

Vieles davon sind

Heiligtümer und Re-

liquien, die ehemals

dem Volke bekannt und

vertraut waren. Denn

sie wurden, zuerst alle

10—12, später alle

7 Jahre von der Platte

des„Domkranzes" aus

öffentlich gezeigt. Seit

dem 16. Jahrhundert

hörten diese „Weisun-

gen" auf.

Bamberg ist imMit-

telalter an eigenen, ortsentstammten Künstlern

arm gewesen. Aber es wurde doch zu einer

Kunststätte ersten Ranges dadurch, daß die Gön-

ner und Förderer des Stiftes bedeutendste Künstler

und herrlichste Kunstwerke für dieses gewannen.

Der Dom und seine Schätze bieten das Spiegel-

bild erhabenster Kunst des frühen Mittelalters.

Abb. 44 <Tcxt S. 24>

Phot. W. Kröner, Bamberg

Vom Heinrichs-Grabmal: Die Fenerprobe