37

ist feierlich, der Kopf ausdrucksvoll. Die

Art der scharfen und zierlichen Zeichnung

entspricht jener der damaligen Buchmalerei.

Wir wenden uns den Edelschmiedear-

beiten zu. Einzelnes davon geht in die

Zeit der Domgründung zurück. Ein mit

Filigran und runden Edelsteinen gezierter

Reif ist die Krone der Kaiserin Kuni-

gunde (Abb. 63). Dem Bamberger Dome

mag sie ihn geschenkt haben, als sie nach

dem Tode ihres Gemahls ins Kloster

ging. Die Krone ist im 14. Jahrhundert mit

einem zierlichen Aufsatze versehen worden

(Abb. 62), gleichfalls einer Frauenkrone;

welcher Besitzerin diese gehört haben mag,

ist unbekannt, Die alte Kunigundenkrone

ist wahrscheinlich in Metz gefertigt worden,

das um die Wende des ersten Jahrtausends

durch seineGoldschmiedekunst berühmt war.

Ein viereckiges Kästchen (Abb. 68) mit

eigentümlichen slachen Schnitzereien auf

den Füllungen ist im 12. Jahrhundert fern

im Norden Deutschlands oder in Skandi-

navien angefertigt worden. Bon da hat

es der Apostel der Pommern, der heilige

Bischof Otto, nach Bamberg gebracht. Ein

ganz ähnliches Stück befindet sich im Dome

von Camin in Pommern, wo Otto ein

Bistum gegründet hat. Das Bamberger

Kästchen (es gehört jetzt dem Kgl. National-

museum zu München) besteht aus Holz

und ist mit vergoldeter Bronze beschlagen;

die aufgelegten Zierplatten mit den interessanten

verschlungenen Mustern sind aus Bein geschnitzt.

Ein Kästchen, an seinen Seitenwänden mit den

aus Elfenbein geschnittenen Gcstalten der heiligen

zwölfApostelgeschmückt, isteinTragaltar (Abb.59).

Es ist Hildesheimer Arbeit aus der zweiten Hälfte

des 12. Jahrhunderts, also aus der Zeit, wo der

zweite Bamberger Dom noch nicht verbrannt war.

Es besteht aus Eichenholz; Drachenfüße tragen

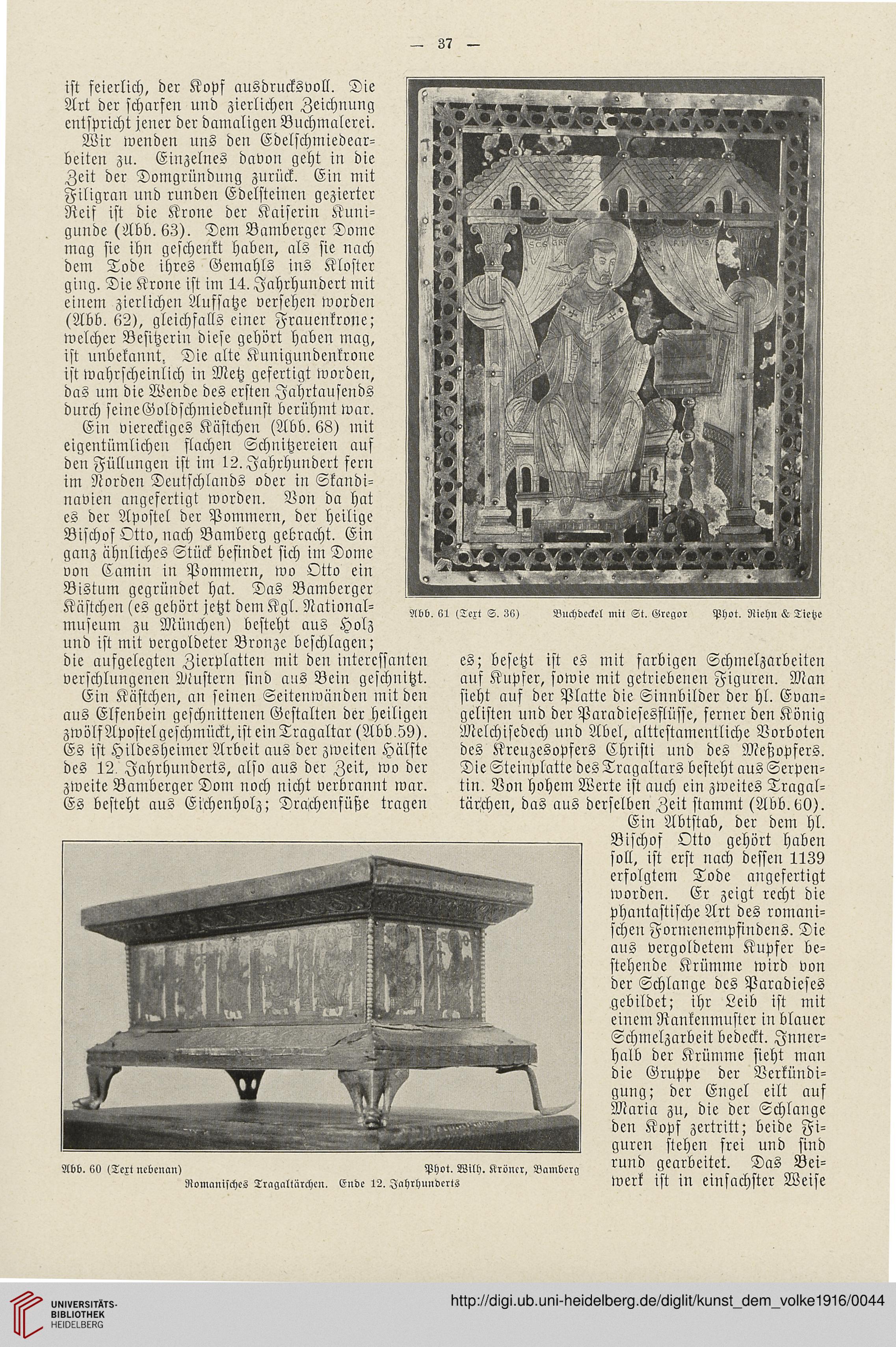

Abb. 61 iText S. 36)

Buchdeckel mit St. Gregor Phot. Riehn L Tietze

Abb. 60 (Text nebenan)

Nomanisches Tragaltärchen. Ende 12. Jahrhunderts

es; besetzt ist es mit farbigen Schmelzarbeiten

auf Kupfer, sowie mit getriebenen Figuren. Man

sieht auf der Platte die Sinnbilder der hl. Evan-

gelisten und der Paradiesesflüsse, ferner den König

Melchisedech und Abel, alttestamentliche Vorboten

des Kreuzesopfers Christi und des Meßopfers.

Die Steinplatte des Tragaltars besteht aus Serpen-

tin. Von hohem Werte ist auch ein zweites Tragal-

tärchen, das aus derselben Zeit stammt (Abb.60).

Ein Abtstab, der dem hl.

Bischof Otto gehört haben

soll, ist erst nach dessen 1139

erfolgtem Tode angefertigt

worden. Er zeigt recht die

phantastische Art des romani-

schen Fornienempfindens. Die

aus vergoldetem Kupser be-

stehende Krümme wird von

der Schlange dcs Paradieses

gebildet; ihr Leib ist mit

einem Rankenmuster in blauer

Schmelzarbeit bedeckt. Jnner-

halb der Krümme sieht man

die Gruppe der Verkündi-

gung; der Engel eilt auf

Maria zu, die der Schlange

den Kopf zertritt; beide Fi-

guren stehen frei und sind

rund gearbeitet. Das Bei-

werk ist in einsachster Weise

Phot. Wilh. Kröncr, Bambcrg

ist feierlich, der Kopf ausdrucksvoll. Die

Art der scharfen und zierlichen Zeichnung

entspricht jener der damaligen Buchmalerei.

Wir wenden uns den Edelschmiedear-

beiten zu. Einzelnes davon geht in die

Zeit der Domgründung zurück. Ein mit

Filigran und runden Edelsteinen gezierter

Reif ist die Krone der Kaiserin Kuni-

gunde (Abb. 63). Dem Bamberger Dome

mag sie ihn geschenkt haben, als sie nach

dem Tode ihres Gemahls ins Kloster

ging. Die Krone ist im 14. Jahrhundert mit

einem zierlichen Aufsatze versehen worden

(Abb. 62), gleichfalls einer Frauenkrone;

welcher Besitzerin diese gehört haben mag,

ist unbekannt, Die alte Kunigundenkrone

ist wahrscheinlich in Metz gefertigt worden,

das um die Wende des ersten Jahrtausends

durch seineGoldschmiedekunst berühmt war.

Ein viereckiges Kästchen (Abb. 68) mit

eigentümlichen slachen Schnitzereien auf

den Füllungen ist im 12. Jahrhundert fern

im Norden Deutschlands oder in Skandi-

navien angefertigt worden. Bon da hat

es der Apostel der Pommern, der heilige

Bischof Otto, nach Bamberg gebracht. Ein

ganz ähnliches Stück befindet sich im Dome

von Camin in Pommern, wo Otto ein

Bistum gegründet hat. Das Bamberger

Kästchen (es gehört jetzt dem Kgl. National-

museum zu München) besteht aus Holz

und ist mit vergoldeter Bronze beschlagen;

die aufgelegten Zierplatten mit den interessanten

verschlungenen Mustern sind aus Bein geschnitzt.

Ein Kästchen, an seinen Seitenwänden mit den

aus Elfenbein geschnittenen Gcstalten der heiligen

zwölfApostelgeschmückt, isteinTragaltar (Abb.59).

Es ist Hildesheimer Arbeit aus der zweiten Hälfte

des 12. Jahrhunderts, also aus der Zeit, wo der

zweite Bamberger Dom noch nicht verbrannt war.

Es besteht aus Eichenholz; Drachenfüße tragen

Abb. 61 iText S. 36)

Buchdeckel mit St. Gregor Phot. Riehn L Tietze

Abb. 60 (Text nebenan)

Nomanisches Tragaltärchen. Ende 12. Jahrhunderts

es; besetzt ist es mit farbigen Schmelzarbeiten

auf Kupfer, sowie mit getriebenen Figuren. Man

sieht auf der Platte die Sinnbilder der hl. Evan-

gelisten und der Paradiesesflüsse, ferner den König

Melchisedech und Abel, alttestamentliche Vorboten

des Kreuzesopfers Christi und des Meßopfers.

Die Steinplatte des Tragaltars besteht aus Serpen-

tin. Von hohem Werte ist auch ein zweites Tragal-

tärchen, das aus derselben Zeit stammt (Abb.60).

Ein Abtstab, der dem hl.

Bischof Otto gehört haben

soll, ist erst nach dessen 1139

erfolgtem Tode angefertigt

worden. Er zeigt recht die

phantastische Art des romani-

schen Fornienempfindens. Die

aus vergoldetem Kupser be-

stehende Krümme wird von

der Schlange dcs Paradieses

gebildet; ihr Leib ist mit

einem Rankenmuster in blauer

Schmelzarbeit bedeckt. Jnner-

halb der Krümme sieht man

die Gruppe der Verkündi-

gung; der Engel eilt auf

Maria zu, die der Schlange

den Kopf zertritt; beide Fi-

guren stehen frei und sind

rund gearbeitet. Das Bei-

werk ist in einsachster Weise

Phot. Wilh. Kröncr, Bambcrg