40

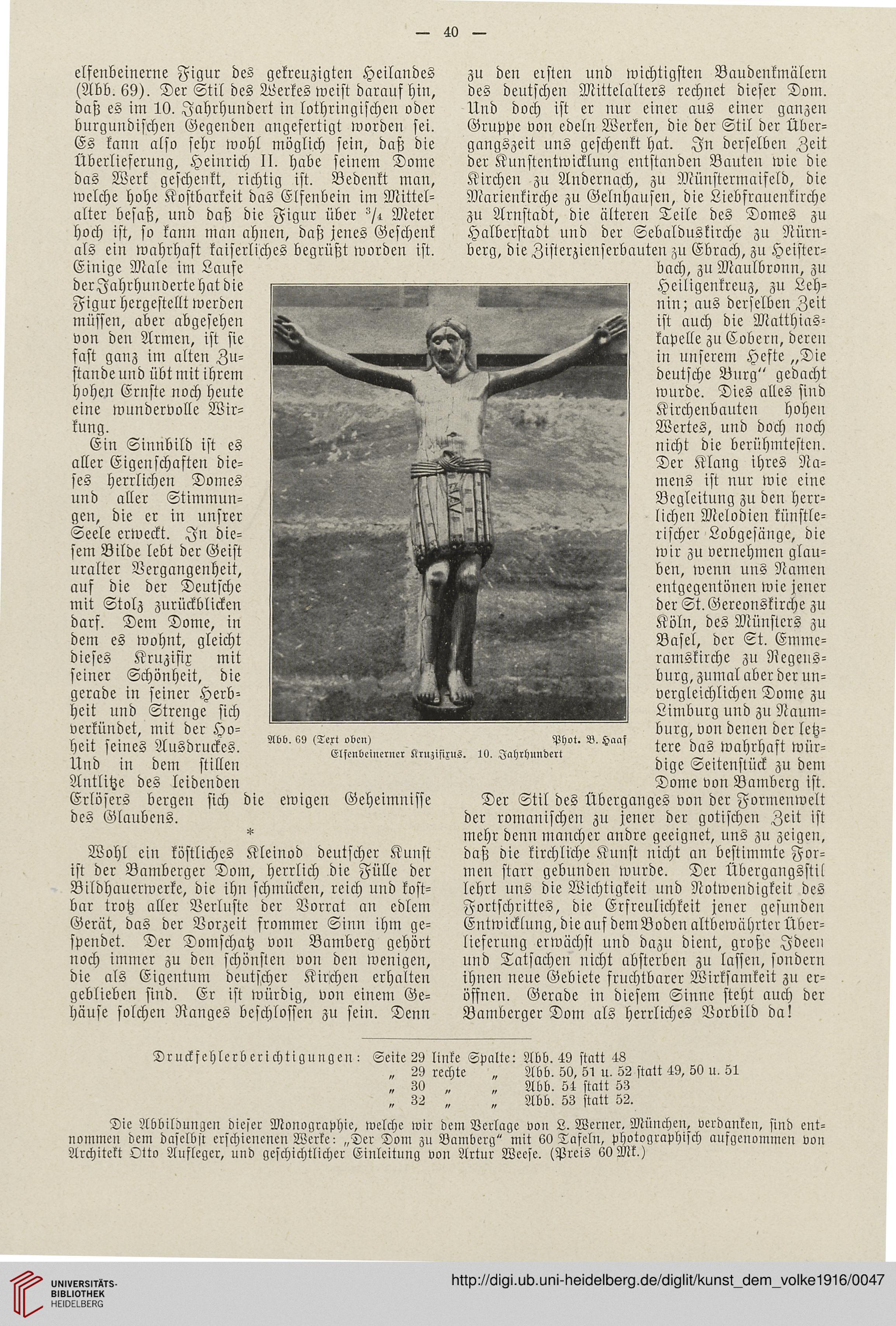

elfenbeinerne Figur des gekreuzigten Heilandes

(Abb. 69). Der Stil des LÜerkes weist darauf hin,

daß es im 10. Jahrhundert in lothringischen oder

burgundifchen Gegenden angefertigt worden sei.

Es kann also sehr wohl möglich sein, daß die

Überlieferung, Heinrich II. habe seinem Dome

das Werk geschenkt, richtig ist. Bedenkt man,

welche hohe Kostbarkeit das Elfenbein im Mittel-

alter besaß, und daß die Figur über Meter

hoch ist, so kann man ahnen, daß jenes Geschenk

als ein wahrhaft kaiserliches begrüßt worden ist.

Einige Male im Laufe

derJahrhunvertehatdie

Figur hergestellt werden

müssen, aber abgesehen

von den Armen, ist sie

fast ganz im alten Zu-

stande und übt mit ihrem

hohen Ernste noch heute

eine wundervolle Wir-

kung.

Ein Sinnbild ist es

aller Eigenschaften die-

ses herrlichen Domes

und aller Stimmun-

gen, die er in unsrer

Seele erweckt. Jn die-

sem Bilde lebt der Geist

uralter Vergangenheit,

aus die der Deutsche

mit Stolz zurückblicken

darf. Dem Dome, in

dem es wohnt, gleicht

dieses Kruzifix mit

seiner Schönheit, die

gerade in seiner Herb-

heit und Strenge sich

verkündet, mit der Ho-

heit seines Ausdruckes.

Und in dem stillen

Antlitze des leidenden

Erlösers bergen sich die ewigen Geheimnisse

des Glaubens.

Wohl ein köstliches Kleinod deutscher Kunst

ist der Bamberger Dom, herrlich die Fülle der

Bildhauerwerke, die ihn schmücken, reich und kost-

bar trotz aller Verluste der Vorrat an edlem

Gerät, das der Vorzeit srommer Sinn ihm ge-

spendet. Der Domschatz von Bamberg gehört

noch immer zu den schönsten von den wenigen,

die als Eigentum deutscher Kirchen erhalten

geblieben sind. Er ist würdig, von einem Ge-

häuse solchen Ranges beschlossen zu sein. Denn

zu den eisten und wichtigsten Baudenkmalern

des deutschen Mittelalters rechnet dieser Dom.

Und doch ist er nur einer aus einer ganzen

Gruppe von edeln Werken, die der Stil der Über-

gangszeit uns geschenkt hat. Jn derselben Zeit

der Kunstentwicklung entstanden Bauten wie die

Kirchen zu Andernach, zu Münstermaifeld, die

Marienkirche zu Gelnhausen, die Liebfrauenkirche

zu Arnstadt, die älteren Teile des Domes zu

Halberstadt und der Sebalduskirche zu Nürn-

berg, die Zisterzienserbauten zu Ebrach, zu Heister-

bach, zu Maulbronn, zu

Heiligenkreuz, zu Leh-

nin; aus derselben Zeit

ist auch die Matthias-

kapelle zu Cobern, deren

in unserem Hefte „Die

deutsche Burg" gedacht

wurde. Dies alles sind

Kirchenbauten hohen

Wertes, und doch noch

nicht die berühmtesten.

Der Klang ihres Na-

mens ist nur wie eine

Bcgleitung zu den herr-

lichen Melodien künstle-

rischer Lobgesänge, die

wir zu vernehmen glau-

ben, wenn uns Namen

entgegentönen wie jener

der St. Gereonskirche zu

Köln, des Münsters zu

Basel, der St. Emme-

ramskirche zu Negens-

burg, zumal aber der un-

vergleichlichen Dome zu

Limburg und zu Naum-

burg, von denen der letz-

tere das wahrhaft wür-

dige Seitenstück zu dem

Dome von Bamberg ist.

Der Stil des Überganges von der Formenwelt

der romanischen zu jener der gotischen Zeit ist

mehr denn mancher andre geeignet, uns zu zeigen,

daß die kirchliche Kunst nicht an bestimmte For-

men starr gebunden wurde. Der Übergangsstil

lehrt uns die Wichtigkeit und Notwendigkeit des

Fortschrittes, die Erfreulichkeit jener gesunden

Entwicklung, die auf demBoden altbewährter Über-

lieferung erwächst und dazu dient, großc Jdeeu

und Tatsachen nicht absterben zu lassen, sondern

ihnen neue Gebiete fruchtbarer Wirksamkeit zu er-

öffnen. Gerade in diesem Sinne steht auch der

Bamberger Dom als herrliches Vorbild da!

Abb. 6g (Text oben) Phot. B. Haas

Elscnbeincrncr KruzifiruZ. 10. Jahrhundcrt

Druckfehlerberichtigungen i Seite 29 linke Spalte: Abb. 49 statt 48

„ 29 rechte „ Abb. 50, 51 u. 52 statt 49, 50 u. 51

„ 30 „ „ Abb. 54 statt 53

„ 32 „ „ Abb. 53 statt 52.

Die Abbildungen diesec Monographie, wclche wir dem Verlage oon L. Werner, München, verdanken, sind ent-

nommen dem daselbst erschienenen Wcrke i „Der Dom zu Bamberg" mit 60 Tafeln, photographisch aufgenommen von

Architekt Otto Aufleger, und geschichtlicher Einleitung von Artur Weese. (Preis 60 Mk.)

elfenbeinerne Figur des gekreuzigten Heilandes

(Abb. 69). Der Stil des LÜerkes weist darauf hin,

daß es im 10. Jahrhundert in lothringischen oder

burgundifchen Gegenden angefertigt worden sei.

Es kann also sehr wohl möglich sein, daß die

Überlieferung, Heinrich II. habe seinem Dome

das Werk geschenkt, richtig ist. Bedenkt man,

welche hohe Kostbarkeit das Elfenbein im Mittel-

alter besaß, und daß die Figur über Meter

hoch ist, so kann man ahnen, daß jenes Geschenk

als ein wahrhaft kaiserliches begrüßt worden ist.

Einige Male im Laufe

derJahrhunvertehatdie

Figur hergestellt werden

müssen, aber abgesehen

von den Armen, ist sie

fast ganz im alten Zu-

stande und übt mit ihrem

hohen Ernste noch heute

eine wundervolle Wir-

kung.

Ein Sinnbild ist es

aller Eigenschaften die-

ses herrlichen Domes

und aller Stimmun-

gen, die er in unsrer

Seele erweckt. Jn die-

sem Bilde lebt der Geist

uralter Vergangenheit,

aus die der Deutsche

mit Stolz zurückblicken

darf. Dem Dome, in

dem es wohnt, gleicht

dieses Kruzifix mit

seiner Schönheit, die

gerade in seiner Herb-

heit und Strenge sich

verkündet, mit der Ho-

heit seines Ausdruckes.

Und in dem stillen

Antlitze des leidenden

Erlösers bergen sich die ewigen Geheimnisse

des Glaubens.

Wohl ein köstliches Kleinod deutscher Kunst

ist der Bamberger Dom, herrlich die Fülle der

Bildhauerwerke, die ihn schmücken, reich und kost-

bar trotz aller Verluste der Vorrat an edlem

Gerät, das der Vorzeit srommer Sinn ihm ge-

spendet. Der Domschatz von Bamberg gehört

noch immer zu den schönsten von den wenigen,

die als Eigentum deutscher Kirchen erhalten

geblieben sind. Er ist würdig, von einem Ge-

häuse solchen Ranges beschlossen zu sein. Denn

zu den eisten und wichtigsten Baudenkmalern

des deutschen Mittelalters rechnet dieser Dom.

Und doch ist er nur einer aus einer ganzen

Gruppe von edeln Werken, die der Stil der Über-

gangszeit uns geschenkt hat. Jn derselben Zeit

der Kunstentwicklung entstanden Bauten wie die

Kirchen zu Andernach, zu Münstermaifeld, die

Marienkirche zu Gelnhausen, die Liebfrauenkirche

zu Arnstadt, die älteren Teile des Domes zu

Halberstadt und der Sebalduskirche zu Nürn-

berg, die Zisterzienserbauten zu Ebrach, zu Heister-

bach, zu Maulbronn, zu

Heiligenkreuz, zu Leh-

nin; aus derselben Zeit

ist auch die Matthias-

kapelle zu Cobern, deren

in unserem Hefte „Die

deutsche Burg" gedacht

wurde. Dies alles sind

Kirchenbauten hohen

Wertes, und doch noch

nicht die berühmtesten.

Der Klang ihres Na-

mens ist nur wie eine

Bcgleitung zu den herr-

lichen Melodien künstle-

rischer Lobgesänge, die

wir zu vernehmen glau-

ben, wenn uns Namen

entgegentönen wie jener

der St. Gereonskirche zu

Köln, des Münsters zu

Basel, der St. Emme-

ramskirche zu Negens-

burg, zumal aber der un-

vergleichlichen Dome zu

Limburg und zu Naum-

burg, von denen der letz-

tere das wahrhaft wür-

dige Seitenstück zu dem

Dome von Bamberg ist.

Der Stil des Überganges von der Formenwelt

der romanischen zu jener der gotischen Zeit ist

mehr denn mancher andre geeignet, uns zu zeigen,

daß die kirchliche Kunst nicht an bestimmte For-

men starr gebunden wurde. Der Übergangsstil

lehrt uns die Wichtigkeit und Notwendigkeit des

Fortschrittes, die Erfreulichkeit jener gesunden

Entwicklung, die auf demBoden altbewährter Über-

lieferung erwächst und dazu dient, großc Jdeeu

und Tatsachen nicht absterben zu lassen, sondern

ihnen neue Gebiete fruchtbarer Wirksamkeit zu er-

öffnen. Gerade in diesem Sinne steht auch der

Bamberger Dom als herrliches Vorbild da!

Abb. 6g (Text oben) Phot. B. Haas

Elscnbeincrncr KruzifiruZ. 10. Jahrhundcrt

Druckfehlerberichtigungen i Seite 29 linke Spalte: Abb. 49 statt 48

„ 29 rechte „ Abb. 50, 51 u. 52 statt 49, 50 u. 51

„ 30 „ „ Abb. 54 statt 53

„ 32 „ „ Abb. 53 statt 52.

Die Abbildungen diesec Monographie, wclche wir dem Verlage oon L. Werner, München, verdanken, sind ent-

nommen dem daselbst erschienenen Wcrke i „Der Dom zu Bamberg" mit 60 Tafeln, photographisch aufgenommen von

Architekt Otto Aufleger, und geschichtlicher Einleitung von Artur Weese. (Preis 60 Mk.)