30

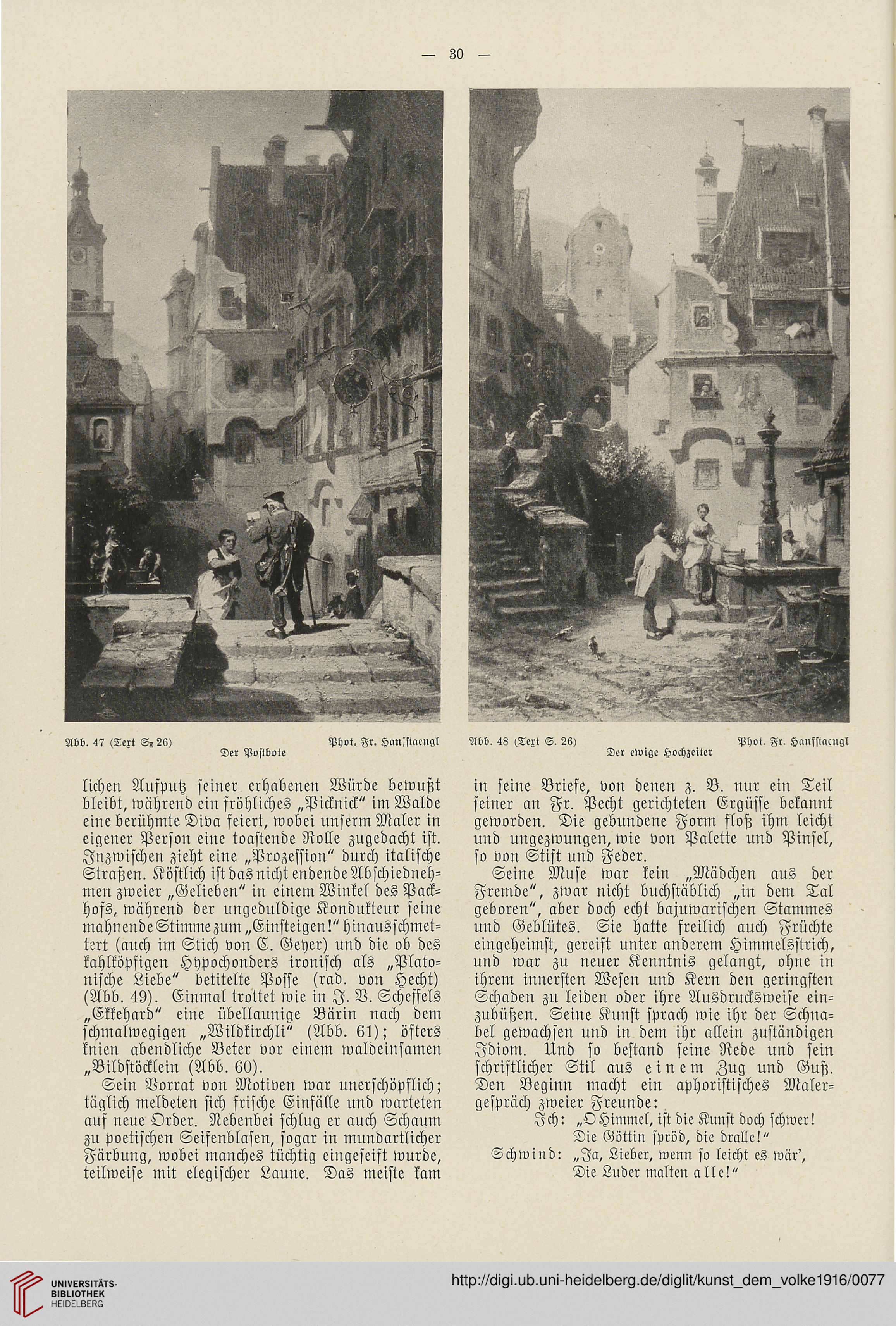

Abb. 47 (Text S- 26) Phot. Fr. Hanlstaengl

Der Postbole

lichen Aufputz seiner erhabenen Würde bewußt

bleibt, während ein fröhliches „Picknick" im Walde

eine berühmte Diva feiert, wobei unserm Maler in

eigener Person eine toastende Rolle zugedacht ist.

Jnzwischen zieht eine „Prozession" durch italische

Straßen. Köstlich istdas nicht endendeAbschiedneh-

men zweier „Gelieben" in einem Winkel des Pack-

hofs, während der ungeduldige Kondukteur seine

mahnendeStimmezum„Einsteigen!"hinausschmet-

tert (auch im Stich von C. Geyer) und die ob des

kahlköpfigen Hypochonders ironisch als „Plato-

nische Liebe" betitelte Posse (rad. von Hecht)

(Abb. 49). Einmal trottet wie in I. V. Scheffels

„Ekkehard" eine übellaunige Bärin nach dem

schmalwegigen „Wildkirchli" (Abb. 6t); öfters

knien abendliche Beter vor einem waldeinsamen

„Bildstöcklein (Abb. 60).

Sein Vorrat von Motiven war unerschöpflich;

täglich meldeten sich frische Einfälle und warteten

auf neue Order. Nebenbei schlug er auch Schaum

zu poetischen Seifenblasen, sogar in mundartlicher

Färbung, wobei manches tüchtig eingeseift wurde,

teilweise mit elegischer Laune. Das meiste kam

Abb. 48 (Text S. 26) Phot. Fr. Hanfstacngl

Der ewige Hochzeiter

in seine Briefe, von denen z. B. nur ein Teil

seiner an Fr. Pecht gerichteten Ergüsse bekannt

geworden. Die gebundene Form floß ihm leicht

und ungezwungen, wie von Palette und Pinsel,

so von Stift und Feder.

Seine Muse war kein „Mädchen aus der

Fremde", zwar nicht buchstäblich „in dem Tal

geboren", aber doch echt bajuwarischen Stammes

und Geblütes. Sie hatte freilich auch Früchte

eingeheimst, gereist unter anderem Himmelsstrich,

und war zu neuer Kenntnis gelangt, ohne in

ihrem innersten Wesen und Kern den geringsten

Schaden zu leiden oder ihre Ausdrucksweise ein-

zubüßen. Seine Kunst sprach wie ihr der Schna-

bel gewachsen und in dem ihr allein zuständigen

Jdiom. Und so bestand seine Rede und sein

schriftlicher Stil aus einem Zug und Guß.

Den Beginn macht ein aphoristisches Maler-

gespräch zweier Freunde:

Jch: „OHimmel, ist die Kunst doch schwer!

Die Göttin spröd, die dralle!"

Schwind: „Ja, Lieber, wenn so leicht es wär',

Die Luder malten alle!"

Abb. 47 (Text S- 26) Phot. Fr. Hanlstaengl

Der Postbole

lichen Aufputz seiner erhabenen Würde bewußt

bleibt, während ein fröhliches „Picknick" im Walde

eine berühmte Diva feiert, wobei unserm Maler in

eigener Person eine toastende Rolle zugedacht ist.

Jnzwischen zieht eine „Prozession" durch italische

Straßen. Köstlich istdas nicht endendeAbschiedneh-

men zweier „Gelieben" in einem Winkel des Pack-

hofs, während der ungeduldige Kondukteur seine

mahnendeStimmezum„Einsteigen!"hinausschmet-

tert (auch im Stich von C. Geyer) und die ob des

kahlköpfigen Hypochonders ironisch als „Plato-

nische Liebe" betitelte Posse (rad. von Hecht)

(Abb. 49). Einmal trottet wie in I. V. Scheffels

„Ekkehard" eine übellaunige Bärin nach dem

schmalwegigen „Wildkirchli" (Abb. 6t); öfters

knien abendliche Beter vor einem waldeinsamen

„Bildstöcklein (Abb. 60).

Sein Vorrat von Motiven war unerschöpflich;

täglich meldeten sich frische Einfälle und warteten

auf neue Order. Nebenbei schlug er auch Schaum

zu poetischen Seifenblasen, sogar in mundartlicher

Färbung, wobei manches tüchtig eingeseift wurde,

teilweise mit elegischer Laune. Das meiste kam

Abb. 48 (Text S. 26) Phot. Fr. Hanfstacngl

Der ewige Hochzeiter

in seine Briefe, von denen z. B. nur ein Teil

seiner an Fr. Pecht gerichteten Ergüsse bekannt

geworden. Die gebundene Form floß ihm leicht

und ungezwungen, wie von Palette und Pinsel,

so von Stift und Feder.

Seine Muse war kein „Mädchen aus der

Fremde", zwar nicht buchstäblich „in dem Tal

geboren", aber doch echt bajuwarischen Stammes

und Geblütes. Sie hatte freilich auch Früchte

eingeheimst, gereist unter anderem Himmelsstrich,

und war zu neuer Kenntnis gelangt, ohne in

ihrem innersten Wesen und Kern den geringsten

Schaden zu leiden oder ihre Ausdrucksweise ein-

zubüßen. Seine Kunst sprach wie ihr der Schna-

bel gewachsen und in dem ihr allein zuständigen

Jdiom. Und so bestand seine Rede und sein

schriftlicher Stil aus einem Zug und Guß.

Den Beginn macht ein aphoristisches Maler-

gespräch zweier Freunde:

Jch: „OHimmel, ist die Kunst doch schwer!

Die Göttin spröd, die dralle!"

Schwind: „Ja, Lieber, wenn so leicht es wär',

Die Luder malten alle!"