5

Unter denGegenden, die sich in deutsch redenden

Gebieten für die Entwicklung der romanischenKunst

am förderlichsten erwiesen, sind vor allem Sach-

sen, Westfalen, Mitteldeutschland, das Elsaß und

dasRheinlandwichtig; auchSchwaben,dieSchweiz

und Deutsch-Osterreich bieten Bedeutsames.

Von den Denkmälern

der Baukunst — diese kom-

men für die Beurteilung

des Rundbogenstiles vor

allem inBetracht — schauen

wir diesmal zwei Haupt-

werke an, die auf uraltem

Kulturgebiet erwachsen

sind. Spätere Gelegenheit

wird uns solche auf

dem Boden der da-

mals neu erschlosse-

nen Gebiete kennen

»ix-sxx

--Hsnsts

>< X

.VsX

G<< ><<

X!X

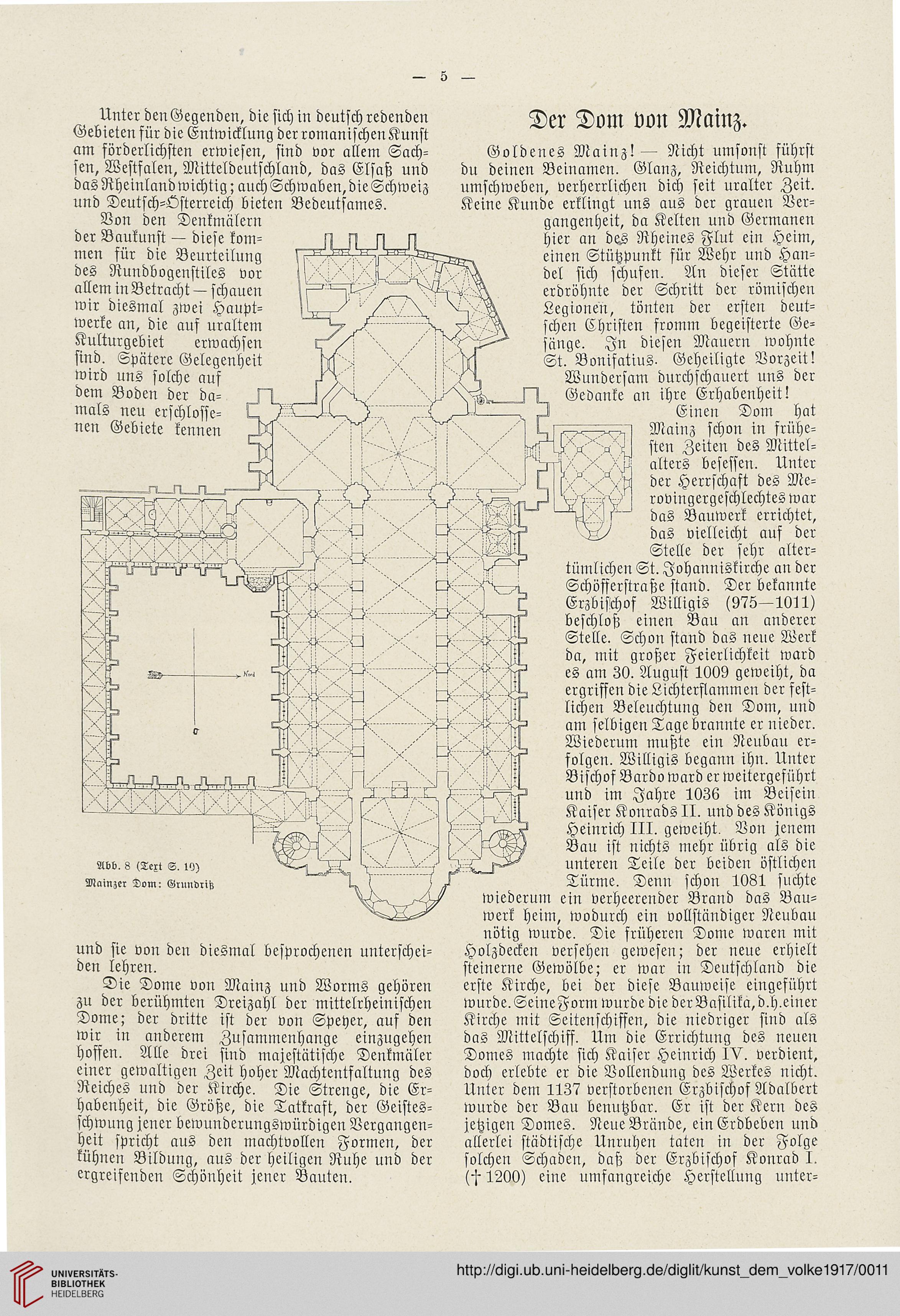

Abb. 8 (Text S. 10)

Mainzer Dom: Grundritz

und sie von den diesmal besprochenen unterschei-

den lehren.

Die Dome von Mainz und Worms gehören

zu der berühmten Dreizahl der mittelrheinischen

Dome; der dritte ist der von Speyer, auf den

wir in anderem Zusammenhange einzugehen

hoffen. Alle drei sind majestätische Denkmäler

einer gewaltigen Zeit hoher Machtentfaltung des

Reiches und der Kirche. Die Strenge, die Er-

habenheit, die Größe, die Tatkraft, der Geistes-

schwung jener bewunderungswürdigen Vergangen-

heit spricht aus den machtvollen Formen, der

kühnen Bildung, aus der hciligcn Ruhe und der

ergreifenden Schönheit jener Bauten.

Der Dom von Mainz.

Goldenes Mainz! — Nicht umsonst führst

du deinen Beinamen. Glanz, Reichtum, Ruhm

umschweben, verherrlichen dich seit uralter Zeit.

Keinc Kunde erklingt uns aus der grauen Ver-

gangenheit, da Kelten und Germanen

hier an des Rheines Flut ein Heim,

einen Stützpunkt für Wehr und Han-

del sich schufen. An dieser Stätte

erdröhnte der Schritt der römischen

Legionen, tönten der ersten deut-

schen Christen fromm begeisterte Ge-

sänge. Jn diesen Mauern wohnte

St. Bonifatius. Geheiligte Vorzeit!

Wundersam durchschauert uns der

Gedanke an ihre Erhabenheit!

Einen Dom hat

Mainz schon in frühe-

sten Zeiten des Blittel-

alters besessen. Unter

der Herrschaft des Me-

rovingergeschlechtes war

das Bauwerk errichtet,

das vielleicht auf der

Stelle der sehr alter-

tümlichen St. Johanniskirche an der

Schöfferstraße stand. Der bekannte

Erzbifchof Willigis (975-IOll)

beschloß einen Bau an anderer

Stelle. Schon stand das neue Werk

da, mit großer Feierlichkeit ward

es am 30. August 1009 geweiht, da

ergriffen die Lichterflammen der fest-

lichen Beleuchtung den Dom, und

am selbigen Tage brannte er nieder.

Wiederum mußte ein Neubau er-

folgen. Willigis begann ihn. Unter

Bischof Bardo ward er weitergeführt

und im Jahre 1036 im Beisein

Kaiser Konrads 11. und des Königs

Heinrich III. geweiht. Von jenem

Bau ist nichts mehr übrig als die

unteren Teile der beiden östlichen

Türme. Denn schon 1081 suchte

wiederum ein verheerender Brand das Bau-

werk heim, wodurch ein vollständiger Neubau

nötig wurde. Die früheren Dome waren mit

Holzdecken versehen gewesen; der neue erhielt

steinerne Gewölbe; er war in Deutschland die

erste Kirche, bei der diese Bauweise eingeführt

wurde. SeineForm wurde die der Basilika, d.h.einer

Kirche mit Seitenschiffen, die niedriger sind als

das Mittelschiff. Um die Errichtung des neuen

Domes machte sich Kaiser Heinrich IV. verdient,

doch erlebte er die Vollendung des Werkes nicht.

Unter dem 1137 verstorbenen Erzbischof Adalbert

wurde der Bau benutzbar. Er ist der Kern des

jetzigen Domes. Neue Brände, ein Erdbeben und

allerlei städtische Unruhen taten in der Folge

solchen Schaden, daß der Erzbischof Konrad I.

(ch 1200) eine umfangreiche Herstellung unter-

Unter denGegenden, die sich in deutsch redenden

Gebieten für die Entwicklung der romanischenKunst

am förderlichsten erwiesen, sind vor allem Sach-

sen, Westfalen, Mitteldeutschland, das Elsaß und

dasRheinlandwichtig; auchSchwaben,dieSchweiz

und Deutsch-Osterreich bieten Bedeutsames.

Von den Denkmälern

der Baukunst — diese kom-

men für die Beurteilung

des Rundbogenstiles vor

allem inBetracht — schauen

wir diesmal zwei Haupt-

werke an, die auf uraltem

Kulturgebiet erwachsen

sind. Spätere Gelegenheit

wird uns solche auf

dem Boden der da-

mals neu erschlosse-

nen Gebiete kennen

»ix-sxx

--Hsnsts

>< X

.VsX

G<< ><<

X!X

Abb. 8 (Text S. 10)

Mainzer Dom: Grundritz

und sie von den diesmal besprochenen unterschei-

den lehren.

Die Dome von Mainz und Worms gehören

zu der berühmten Dreizahl der mittelrheinischen

Dome; der dritte ist der von Speyer, auf den

wir in anderem Zusammenhange einzugehen

hoffen. Alle drei sind majestätische Denkmäler

einer gewaltigen Zeit hoher Machtentfaltung des

Reiches und der Kirche. Die Strenge, die Er-

habenheit, die Größe, die Tatkraft, der Geistes-

schwung jener bewunderungswürdigen Vergangen-

heit spricht aus den machtvollen Formen, der

kühnen Bildung, aus der hciligcn Ruhe und der

ergreifenden Schönheit jener Bauten.

Der Dom von Mainz.

Goldenes Mainz! — Nicht umsonst führst

du deinen Beinamen. Glanz, Reichtum, Ruhm

umschweben, verherrlichen dich seit uralter Zeit.

Keinc Kunde erklingt uns aus der grauen Ver-

gangenheit, da Kelten und Germanen

hier an des Rheines Flut ein Heim,

einen Stützpunkt für Wehr und Han-

del sich schufen. An dieser Stätte

erdröhnte der Schritt der römischen

Legionen, tönten der ersten deut-

schen Christen fromm begeisterte Ge-

sänge. Jn diesen Mauern wohnte

St. Bonifatius. Geheiligte Vorzeit!

Wundersam durchschauert uns der

Gedanke an ihre Erhabenheit!

Einen Dom hat

Mainz schon in frühe-

sten Zeiten des Blittel-

alters besessen. Unter

der Herrschaft des Me-

rovingergeschlechtes war

das Bauwerk errichtet,

das vielleicht auf der

Stelle der sehr alter-

tümlichen St. Johanniskirche an der

Schöfferstraße stand. Der bekannte

Erzbifchof Willigis (975-IOll)

beschloß einen Bau an anderer

Stelle. Schon stand das neue Werk

da, mit großer Feierlichkeit ward

es am 30. August 1009 geweiht, da

ergriffen die Lichterflammen der fest-

lichen Beleuchtung den Dom, und

am selbigen Tage brannte er nieder.

Wiederum mußte ein Neubau er-

folgen. Willigis begann ihn. Unter

Bischof Bardo ward er weitergeführt

und im Jahre 1036 im Beisein

Kaiser Konrads 11. und des Königs

Heinrich III. geweiht. Von jenem

Bau ist nichts mehr übrig als die

unteren Teile der beiden östlichen

Türme. Denn schon 1081 suchte

wiederum ein verheerender Brand das Bau-

werk heim, wodurch ein vollständiger Neubau

nötig wurde. Die früheren Dome waren mit

Holzdecken versehen gewesen; der neue erhielt

steinerne Gewölbe; er war in Deutschland die

erste Kirche, bei der diese Bauweise eingeführt

wurde. SeineForm wurde die der Basilika, d.h.einer

Kirche mit Seitenschiffen, die niedriger sind als

das Mittelschiff. Um die Errichtung des neuen

Domes machte sich Kaiser Heinrich IV. verdient,

doch erlebte er die Vollendung des Werkes nicht.

Unter dem 1137 verstorbenen Erzbischof Adalbert

wurde der Bau benutzbar. Er ist der Kern des

jetzigen Domes. Neue Brände, ein Erdbeben und

allerlei städtische Unruhen taten in der Folge

solchen Schaden, daß der Erzbischof Konrad I.

(ch 1200) eine umfangreiche Herstellung unter-