13

Dic Reliess in ver .M-moric"

Phot. Frz. Krost

Abb. 23 (Tcxt untcn)

Holzfarbe im höchsten Grade vornehm wtrkende

Kunstwerl des Barock mit der strengen Archltettur

des Mittelalters zusammenfindet. Es ist wre me

herrliche Harmonie des so weit auseinander ue-

genden Diskant und Baß bei späten A-erten

Beethovens. ^

Vor der Nordseite des westlichen Querschrfies,

von ihr durch einen schmalen Zwlschenraum ge-

trenntZteht dieSt.Gotthardkapelle (Abb.2l u. 22).

Sie gehört zu den sogenannten Doppelkapellen

zweistöckigen Bauten, deren Obergeschoß sur oi

Herrschaft, das Untergeschoß für die Drenerschas

bestimmt war. Beide Stockwerke stehen durch ern

in der Mitte ausgesparte Offnung iir Verbmdung

miteinander. Das Kreuzgewölbe ruht oben aus

vier Säulen, unten auf Pfeilern, es besteht aus

neun Quadraten. Der Chor ist eigens aus-

gebaut und besitzt eine halbrunde Apfis.

Gotthardkapelle diente dem Privatgottesdrenste ver

Erzbischöfe. Erbaut ist sie durch

Erzbischof Adalbert I. (st 1137).

Die ernste, schlichte Kapelle ent-

hält den schmucklosen Grabstein

ihres Erbauers.

An die Südseite des Domes

lehnt sich, von den Seitenkapellen

zum Teil überschnitten, ein qua-

dratischer, mit einem großen,

starkrippigen Kreuzgewölbe ein-

gedeckter Saal, die „Memorie"

(Abb. 24) (Erinnerungsraum)

genannt, weil er zur Veranstal-

tung von Gedächtnisfeiern für

Verstorbene diente. Jhre hier-

selbst aufgehängten Totenschilde

haben die Franzosen als Brenn-

holz verbraucht. Der Raum

stammt aus der Zeit des Über--

ganges vom romanischen zum

gotischen Stile. An der West- Abb. 24 (Tcxt ncbc»»»)

wand steht ein steinerner Bischofstuhl; er ist in

romanischer Zeit aus römischen Steinen er-

baut worden; eine römische Jnschrift befindet

sich an der Außenfläche der rechten Stuhlwange.

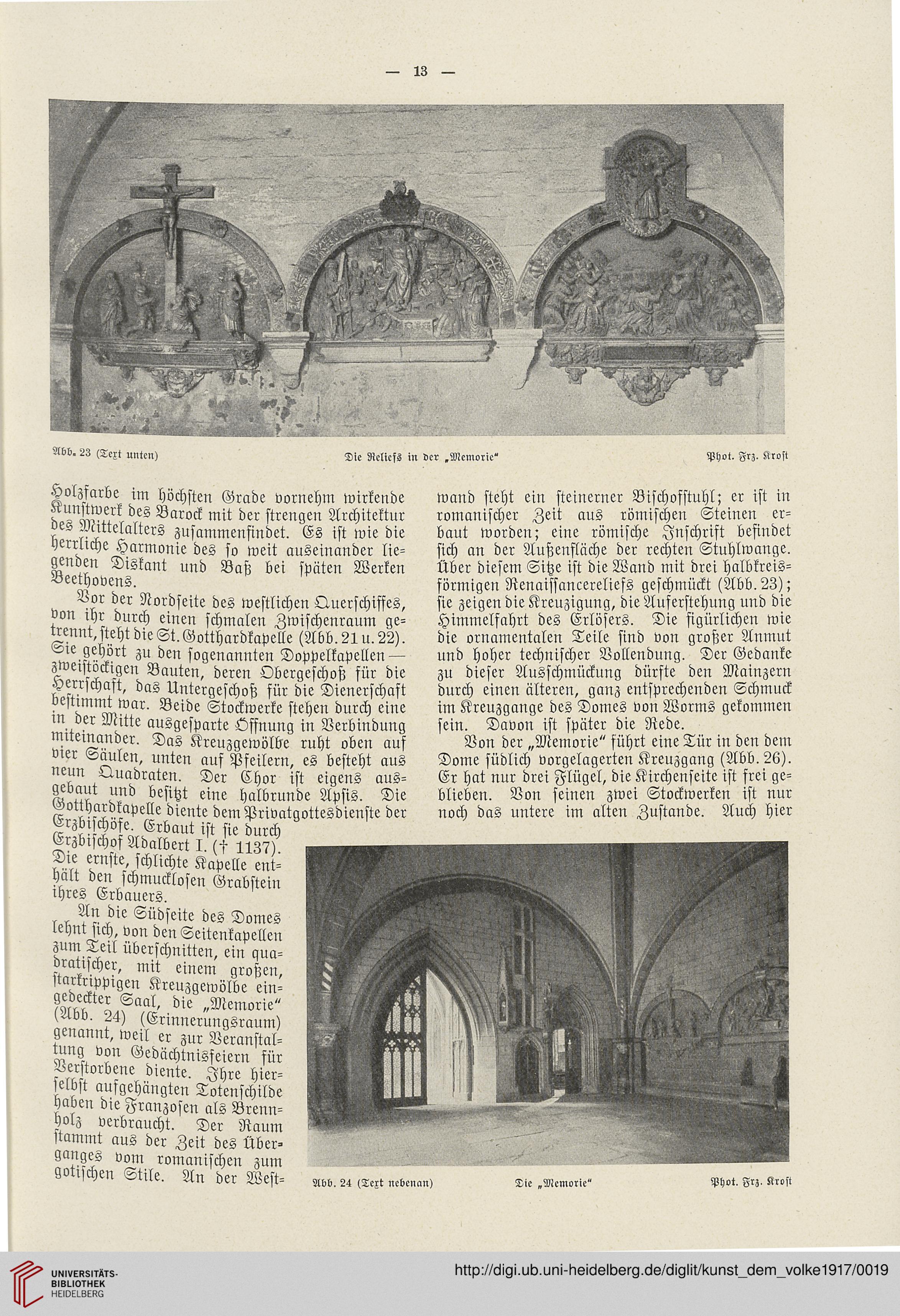

Über diesem Sitze ist die Wand mit drei halbkreis-

förmigen Renaissancereliefs geschmückt (Abb.23);

sie zeigen die Kreuzigung, die Auferstehung und die

Himmelfahrt des Erlösers. Die figürlichen wie

die ornamentalen Teile sind von großer Annmt

und hoher technischer Vollendung. Der Gedanke

zu dieser Ausschmückung dürfte den Mainzern

durch einen älteren, ganz entsprechenden Schmuck

im Kreuzgange des Domes von Worms gekommen

sein. Davon ist später die Rede.

Von der „Memorie" suhrt eine Tür in den dem

Dome südlich vorgelagerten Kreuzgang (Abb.26).

Er hat nur drei Flügel, die Kirchenscite ist frei ge-

blieben. Von seinen zwei Stockwerken ist nur

noch das untere im alten Zustande. Auch hier

H /ä.

KV

Zi W? W

!is

^ W

«L-

Dic „Mcmorie"

Phot. Frz. Krost

Dic Reliess in ver .M-moric"

Phot. Frz. Krost

Abb. 23 (Tcxt untcn)

Holzfarbe im höchsten Grade vornehm wtrkende

Kunstwerl des Barock mit der strengen Archltettur

des Mittelalters zusammenfindet. Es ist wre me

herrliche Harmonie des so weit auseinander ue-

genden Diskant und Baß bei späten A-erten

Beethovens. ^

Vor der Nordseite des westlichen Querschrfies,

von ihr durch einen schmalen Zwlschenraum ge-

trenntZteht dieSt.Gotthardkapelle (Abb.2l u. 22).

Sie gehört zu den sogenannten Doppelkapellen

zweistöckigen Bauten, deren Obergeschoß sur oi

Herrschaft, das Untergeschoß für die Drenerschas

bestimmt war. Beide Stockwerke stehen durch ern

in der Mitte ausgesparte Offnung iir Verbmdung

miteinander. Das Kreuzgewölbe ruht oben aus

vier Säulen, unten auf Pfeilern, es besteht aus

neun Quadraten. Der Chor ist eigens aus-

gebaut und besitzt eine halbrunde Apfis.

Gotthardkapelle diente dem Privatgottesdrenste ver

Erzbischöfe. Erbaut ist sie durch

Erzbischof Adalbert I. (st 1137).

Die ernste, schlichte Kapelle ent-

hält den schmucklosen Grabstein

ihres Erbauers.

An die Südseite des Domes

lehnt sich, von den Seitenkapellen

zum Teil überschnitten, ein qua-

dratischer, mit einem großen,

starkrippigen Kreuzgewölbe ein-

gedeckter Saal, die „Memorie"

(Abb. 24) (Erinnerungsraum)

genannt, weil er zur Veranstal-

tung von Gedächtnisfeiern für

Verstorbene diente. Jhre hier-

selbst aufgehängten Totenschilde

haben die Franzosen als Brenn-

holz verbraucht. Der Raum

stammt aus der Zeit des Über--

ganges vom romanischen zum

gotischen Stile. An der West- Abb. 24 (Tcxt ncbc»»»)

wand steht ein steinerner Bischofstuhl; er ist in

romanischer Zeit aus römischen Steinen er-

baut worden; eine römische Jnschrift befindet

sich an der Außenfläche der rechten Stuhlwange.

Über diesem Sitze ist die Wand mit drei halbkreis-

förmigen Renaissancereliefs geschmückt (Abb.23);

sie zeigen die Kreuzigung, die Auferstehung und die

Himmelfahrt des Erlösers. Die figürlichen wie

die ornamentalen Teile sind von großer Annmt

und hoher technischer Vollendung. Der Gedanke

zu dieser Ausschmückung dürfte den Mainzern

durch einen älteren, ganz entsprechenden Schmuck

im Kreuzgange des Domes von Worms gekommen

sein. Davon ist später die Rede.

Von der „Memorie" suhrt eine Tür in den dem

Dome südlich vorgelagerten Kreuzgang (Abb.26).

Er hat nur drei Flügel, die Kirchenscite ist frei ge-

blieben. Von seinen zwei Stockwerken ist nur

noch das untere im alten Zustande. Auch hier

H /ä.

KV

Zi W? W

!is

^ W

«L-

Dic „Mcmorie"

Phot. Frz. Krost