17

Phot. Frz. Krost

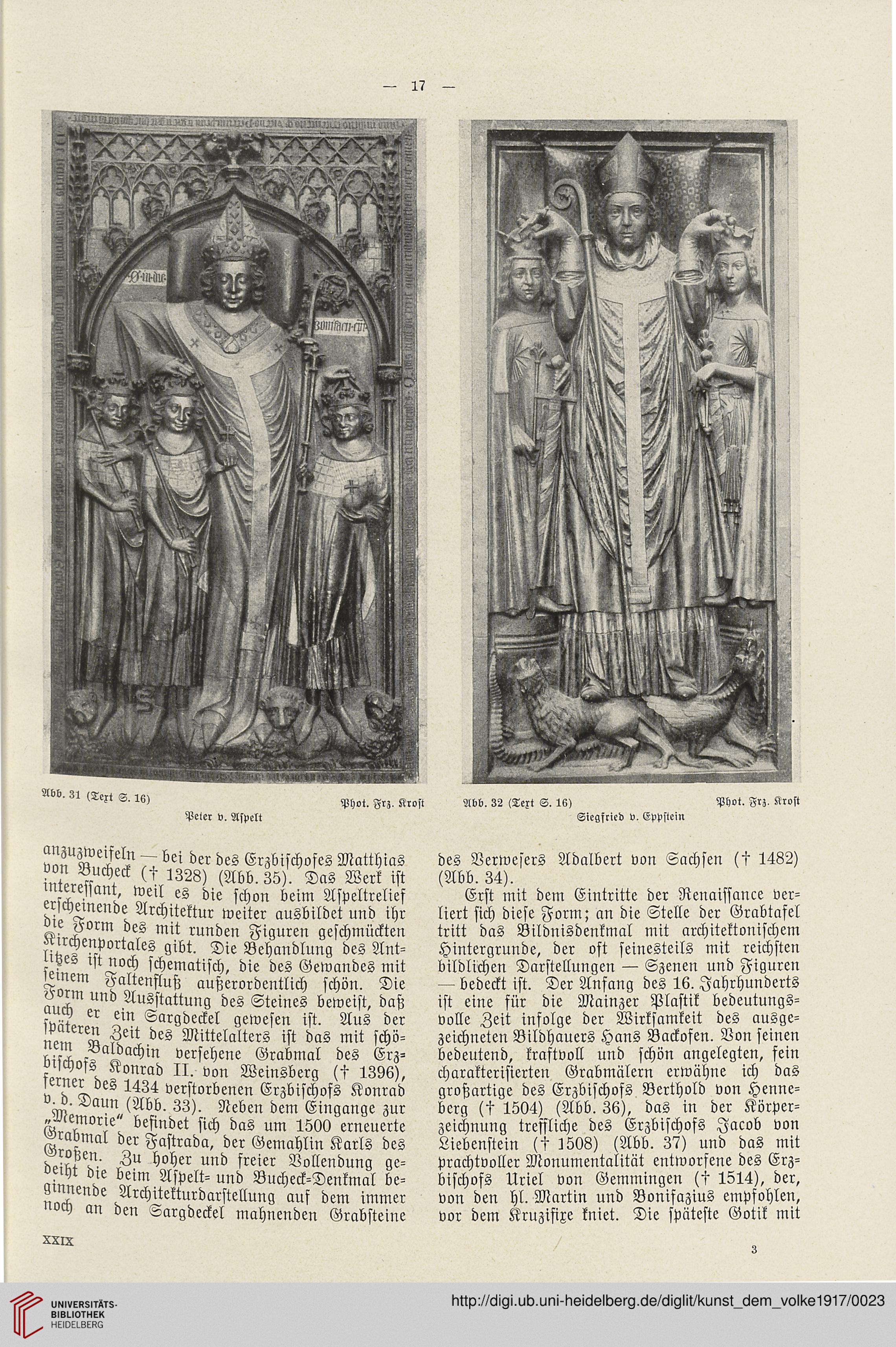

Abb. S1 (Text S. ig)

Peter v. Aspelt

Abb. 32 <Text S. 1K,

Phot. Frz. Krost

Siegsried v. Eppstein

anzuzweifeln — bei der des Erzbischofes Matthms

von Bucheck (-f 1328) (Abb.35). Das Werr rfr

interefsant, weil es die schon beim Aspeltreuei

erscheinende Architektur weiter ausbildet und ryr

die Form des mit runden Figuren geschmuckten

Kirchenportales gibt. Die Behandlung

litzes ist noch schematisch, die des Gewandes mr

seinem Faltenfluß außerordentlich schou-

Form und Ausstattung des Steines bewerist dai

auch er ein Sargdeckel gewesen rst. -lluS oer

späteren Zeit des Mittelalters ist das mrt scho-

nem Baldachin versehene Grabmal des Erz-

bischofs Konrad II. von Weinsberg (^^96),

ferner des 1434 verstorbenen Erzbischofs Korrrao

v. d. Daun (Abb. 33). Neben dem Eingange zur

„Memorie" bestndet sich das um 1500 erneuer e

Grabmal der Fastrada, der Gemahlin Karts oe

Großen. Zu hoher und freier Vollendung ge-

deiht die beim Aspelt- und Bucheck-Denkmal be-

ginnende Architekturdarstellung auf dem imnrer

noch an den Sargdeckel mahnenden Grabsterne

des Verwesers Adalbert von Sachsen (f 1482)

(Abb. 34).

Erst mit dem Eintritte der Renaissance ver-

liert sich diese Form; an die Stelle der Grabtafel

tritt das Bildnisdenkmal mit architektorrischem

Hintergrunde, der oft seinesteils mit reichsten

bildlichen Darstellungen — Szenen und Figuren

— bedeckt ist. Der Anfang des 16. Jahrhunderts

ist eine für die Mainzer Plastik bedeutungs-

volle Zeit infolge der Wirksamkeit des ausge-

zeichneten Bildhauers Hans Backofen. Von seinen

bedeutend, kraftvoll und schön angelegten, sein

charakterisierten Grabmälern erwähne ich das

großartige des Erzbischofs Berthold von Henne-

berg (st 1504) (Abb. 36), das in der Körper-

zeichnung treffliche des Erzbischofs Jacob von

Liebenstein (st 1508) (Abb. 37) und das mit

prachtvoller Monumentalität entworfene des Erz-

bischofs Uriel von Gemmingen (st 1514), der,

von den hl. Martin und Bonifazius empfohlen,

vor dem Kruzisixe kniet. Die späteste Gotik mit

xxix

3

Phot. Frz. Krost

Abb. S1 (Text S. ig)

Peter v. Aspelt

Abb. 32 <Text S. 1K,

Phot. Frz. Krost

Siegsried v. Eppstein

anzuzweifeln — bei der des Erzbischofes Matthms

von Bucheck (-f 1328) (Abb.35). Das Werr rfr

interefsant, weil es die schon beim Aspeltreuei

erscheinende Architektur weiter ausbildet und ryr

die Form des mit runden Figuren geschmuckten

Kirchenportales gibt. Die Behandlung

litzes ist noch schematisch, die des Gewandes mr

seinem Faltenfluß außerordentlich schou-

Form und Ausstattung des Steines bewerist dai

auch er ein Sargdeckel gewesen rst. -lluS oer

späteren Zeit des Mittelalters ist das mrt scho-

nem Baldachin versehene Grabmal des Erz-

bischofs Konrad II. von Weinsberg (^^96),

ferner des 1434 verstorbenen Erzbischofs Korrrao

v. d. Daun (Abb. 33). Neben dem Eingange zur

„Memorie" bestndet sich das um 1500 erneuer e

Grabmal der Fastrada, der Gemahlin Karts oe

Großen. Zu hoher und freier Vollendung ge-

deiht die beim Aspelt- und Bucheck-Denkmal be-

ginnende Architekturdarstellung auf dem imnrer

noch an den Sargdeckel mahnenden Grabsterne

des Verwesers Adalbert von Sachsen (f 1482)

(Abb. 34).

Erst mit dem Eintritte der Renaissance ver-

liert sich diese Form; an die Stelle der Grabtafel

tritt das Bildnisdenkmal mit architektorrischem

Hintergrunde, der oft seinesteils mit reichsten

bildlichen Darstellungen — Szenen und Figuren

— bedeckt ist. Der Anfang des 16. Jahrhunderts

ist eine für die Mainzer Plastik bedeutungs-

volle Zeit infolge der Wirksamkeit des ausge-

zeichneten Bildhauers Hans Backofen. Von seinen

bedeutend, kraftvoll und schön angelegten, sein

charakterisierten Grabmälern erwähne ich das

großartige des Erzbischofs Berthold von Henne-

berg (st 1504) (Abb. 36), das in der Körper-

zeichnung treffliche des Erzbischofs Jacob von

Liebenstein (st 1508) (Abb. 37) und das mit

prachtvoller Monumentalität entworfene des Erz-

bischofs Uriel von Gemmingen (st 1514), der,

von den hl. Martin und Bonifazius empfohlen,

vor dem Kruzisixe kniet. Die späteste Gotik mit

xxix

3