7

Abb. 8 (Tc;t S. 24) DaL Cchwctßtuch Vcronikas 18SS Autot. Köscl

und ihm bei der Ausführung des Roseuwunders

in der Portiunkulakirche helfen durfte. Nach Rom

zurückgekehrt erhielt er den Auftrag, für die Kirche

Trinitü de' Monti zwei Fresken zu malen, deren

Ausführung er jedoch nach seinen Kartons dem

befreundeten Tunner überlassen mußte, da der

Tod seines Vaters ihn nach Wien zurückrief.

Dort ordnete er seine Ver-

mögensangelegenheiten und

verlobte sich mit Karoline

Kern, die er vier Jahre später

Ium Altare führte. Einst-

weilen trieb ihn die Sehn-

sucht wieder nach Jtalien zu-

rück. Gegen Ende seines römi-

schen Ausenthaltes (1833) er-

hielt er von Cornelius einen

äußerst lockendenAuftrag. Er

sollte ihm bei der Ausma-

lung twr Münchener Lud-

wigskirche helfen. Cornelius

schätzte Steinle viel zu hoch,

um ihn zu einem bloßen Hand-

werker herabzuwürdigen, er

bertraute ihm vielmehr eine

äer schwierigsten Ausgaben

un: die Komposition und Aus-

sührung des Weltenschöpfers,

urngeben von neun Engel-

chören. Ganz erfüllt und be-

geistert von diesem Thema

whrte er nach Wien zurück,

wo der alte, ihm sremde und

ungünstige Geist immer noch

urherrschend war, so daß die Abb. g(S. 22)

Aussicht,erkönne inseiner Vaterstadtdurchdringen,

immer mehr schwand. Dazu kam die grausameEnt-

täuschung, daß sein Karton für die Ludwigskirche,

obwohl vonCornelius bereits angenommen und ge-

lobt, infolge widriger Umstände nicht zur Ausfüh-

rung kam. Cornelius mußte sich schließlich selbst an

die Arbeit machen, wobei ihm der Steinlesche

Entwurf viele Dienste leistete, wenn er denselben

auch mehr ins Monumentale übertrug. Ein an-

deres Projekt, die Ausmalung der Stanislaus-

kapelle in Wien, kam gleichfalls nicht zur Aus-

führung.

Nach all diesen bitteren Erfahrungen bedurfte es

keiner großen Überredungskünste von seiten des

Freundes Hübner und der Frau von Schlegel,

um Steinle zu einer Reise „ins Reich", wie das

jetzige Deutschland damals von den Osterreichern

genannt wurde, zu bewegen. Diese Reise wurde

ihm denn auch in der Tat zum Segen. Nicht

nur eine Reihe wichtiger Beziehungen, u. a. die

Bekanntschaft mit Klemens Brentano, war die

Frucht derselben, sondern auch die ehrenvolle

Berufung des Künstlers zur Ausmalung der

Schloßkapelle zu Rheineck. So konnte Steinle

froher Hoffnungen voll 1837 wieder nach Wien

zurückkehren und nach Vollendung kleinerer Ar-

beiten sich alsbald an die Kartons für die Rhein-

ecker Fresken machen, die den Beifall des Be-

stellers in so hohem Grade fanden, daß er sogar

das vom Künstler geforderte Honorar aus freien

Stücken erhöhte.s

Unterdessen waren seine Freunde eifrig be-

müht, den Künstler für immer in Deutschland

sestzuhalten. Brentano hätte nichts lieber gesehen,

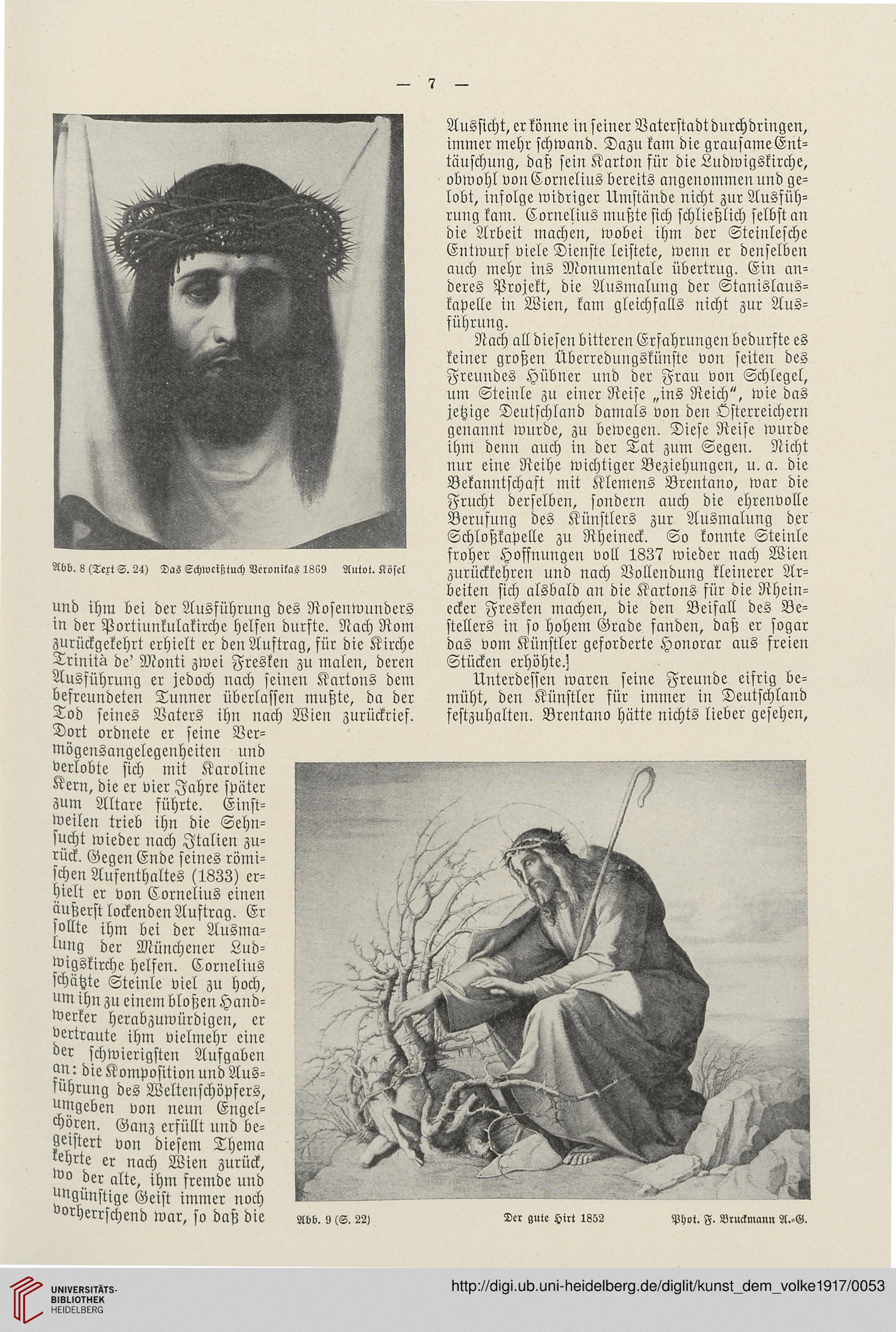

Der gute Hirt 1852

Phot. F. Bruclmann A.-G.

Abb. 8 (Tc;t S. 24) DaL Cchwctßtuch Vcronikas 18SS Autot. Köscl

und ihm bei der Ausführung des Roseuwunders

in der Portiunkulakirche helfen durfte. Nach Rom

zurückgekehrt erhielt er den Auftrag, für die Kirche

Trinitü de' Monti zwei Fresken zu malen, deren

Ausführung er jedoch nach seinen Kartons dem

befreundeten Tunner überlassen mußte, da der

Tod seines Vaters ihn nach Wien zurückrief.

Dort ordnete er seine Ver-

mögensangelegenheiten und

verlobte sich mit Karoline

Kern, die er vier Jahre später

Ium Altare führte. Einst-

weilen trieb ihn die Sehn-

sucht wieder nach Jtalien zu-

rück. Gegen Ende seines römi-

schen Ausenthaltes (1833) er-

hielt er von Cornelius einen

äußerst lockendenAuftrag. Er

sollte ihm bei der Ausma-

lung twr Münchener Lud-

wigskirche helfen. Cornelius

schätzte Steinle viel zu hoch,

um ihn zu einem bloßen Hand-

werker herabzuwürdigen, er

bertraute ihm vielmehr eine

äer schwierigsten Ausgaben

un: die Komposition und Aus-

sührung des Weltenschöpfers,

urngeben von neun Engel-

chören. Ganz erfüllt und be-

geistert von diesem Thema

whrte er nach Wien zurück,

wo der alte, ihm sremde und

ungünstige Geist immer noch

urherrschend war, so daß die Abb. g(S. 22)

Aussicht,erkönne inseiner Vaterstadtdurchdringen,

immer mehr schwand. Dazu kam die grausameEnt-

täuschung, daß sein Karton für die Ludwigskirche,

obwohl vonCornelius bereits angenommen und ge-

lobt, infolge widriger Umstände nicht zur Ausfüh-

rung kam. Cornelius mußte sich schließlich selbst an

die Arbeit machen, wobei ihm der Steinlesche

Entwurf viele Dienste leistete, wenn er denselben

auch mehr ins Monumentale übertrug. Ein an-

deres Projekt, die Ausmalung der Stanislaus-

kapelle in Wien, kam gleichfalls nicht zur Aus-

führung.

Nach all diesen bitteren Erfahrungen bedurfte es

keiner großen Überredungskünste von seiten des

Freundes Hübner und der Frau von Schlegel,

um Steinle zu einer Reise „ins Reich", wie das

jetzige Deutschland damals von den Osterreichern

genannt wurde, zu bewegen. Diese Reise wurde

ihm denn auch in der Tat zum Segen. Nicht

nur eine Reihe wichtiger Beziehungen, u. a. die

Bekanntschaft mit Klemens Brentano, war die

Frucht derselben, sondern auch die ehrenvolle

Berufung des Künstlers zur Ausmalung der

Schloßkapelle zu Rheineck. So konnte Steinle

froher Hoffnungen voll 1837 wieder nach Wien

zurückkehren und nach Vollendung kleinerer Ar-

beiten sich alsbald an die Kartons für die Rhein-

ecker Fresken machen, die den Beifall des Be-

stellers in so hohem Grade fanden, daß er sogar

das vom Künstler geforderte Honorar aus freien

Stücken erhöhte.s

Unterdessen waren seine Freunde eifrig be-

müht, den Künstler für immer in Deutschland

sestzuhalten. Brentano hätte nichts lieber gesehen,

Der gute Hirt 1852

Phot. F. Bruclmann A.-G.