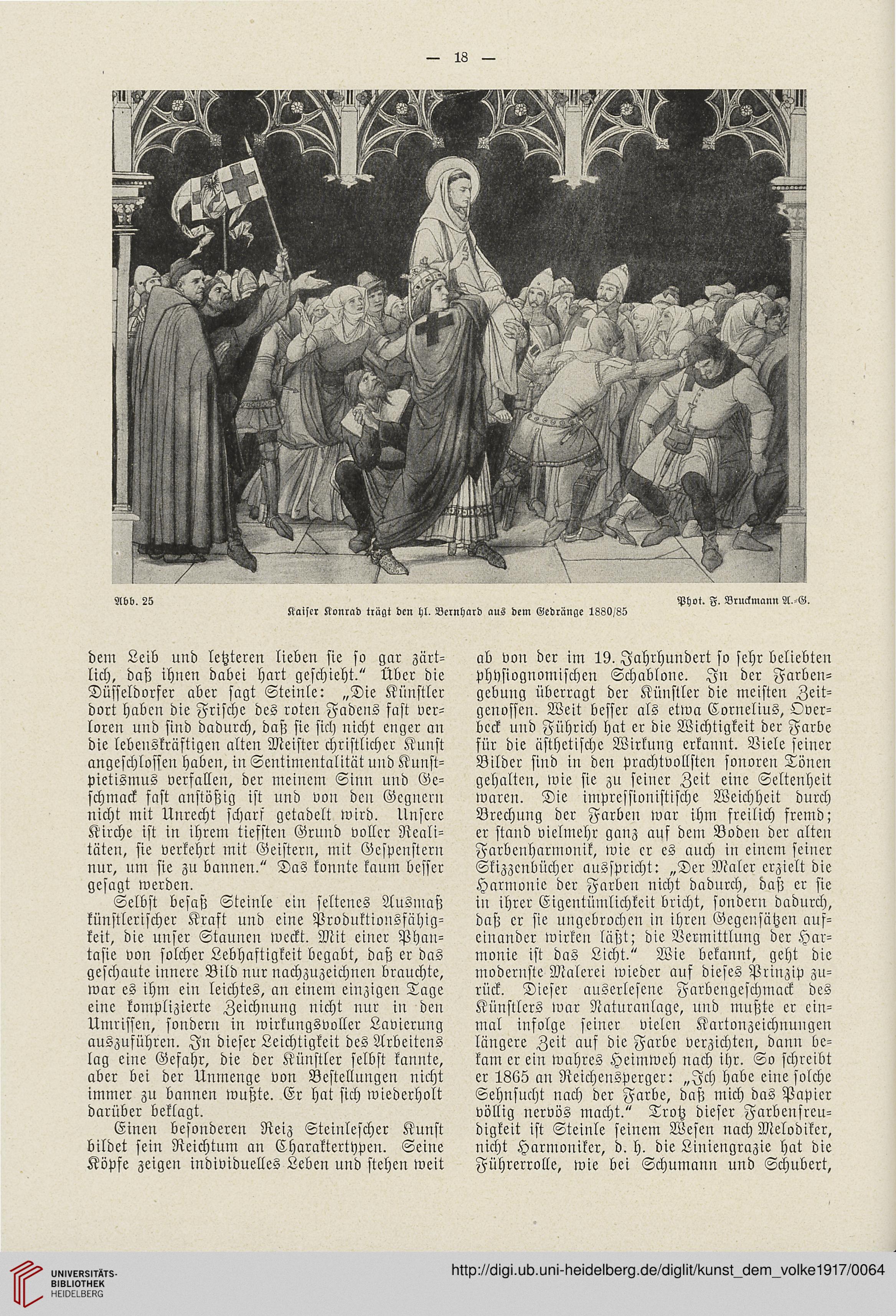

Abb. 25

Kaiser Konrad trägt den hl. Bernhard aus dem Gedränge 1880/85

Phot. F. Bruckmann A.-G.

dem Leib und letzteren lieben sie so gar zärt-

lich, daß ihnen dabei hart geschieht." Über die

Düsseldorfer aber sagt Steinle: „Die Künstler

dort haben die Frische des roten Fadens sast ver-

loren und sind dadurch, daß sie sich nicht enger an

die lebenskräftigen alten Meister christlicher Kunst

angeschlossen haben, in Sentimentalität und Kunst-

pietismus verfallen, der meinem Sinn und Ge-

schmack fast anstößig ist und von den Gegnern

nicht mit Unrecht scharf getadelt wird. Unscre

Kirche ist in ihrem tiefsten Grund vollcr Neali-

täten, sie verkehrt mit Geistern, mit Gespenstern

nur, um sie zu bannen." Das konnte kaum besser

gesagt werden.

Selbst besaß Steinle ein seltenes Ausmaß

künstlerischer Kraft und eine Produktionsfähig-

keit, die unser Staunen weckt. Mit einer Phan-

tasie von solcher Lebhaftigkeit begabt, daß er das

geschaute innere Bild nur nachzuzeichnen brauchte,

war es ihm ein leichtes, an einem einzigen Tage

eine komplizierte Zeichnung nicht nur in den

Umrissen, sondern in wirkungsvoller Lavierung

auszuführen. Jn dieser Leichtigkeit des Arbeitens

lag eine Gefahr, die der Künstler selbst kannte,

aber bei der Unmenge von Bestellungen nicht

immer zu bannen wußte. Er hat sich wiederholt

darüber beklagt.

Einen besonderen Reiz Steinlescher Kunst

bildet sein Reichtum an Charaktertypen. Seine

Köpfe zeigen individuelles Leben und stehen weit

ab von der im 19. Jahrhundert so sehr beliebten

phhsiognomischen Schablone. Jn der Farben-

gebung überragt der Künstler die meisten Zeit-

genossen. Weit besser als etwa Cornelius, Over-

bcck und Führich hat er die Wichtigkeit der Farbe

für die ästhetische Wirkung erkannt. Viele seiner

Bilder sind in den prachtvollsten sonoren Tönen

gehalten, wie sie zu seiner Zeit eine Seltenheit

waren. Die impressionistische Weichheit durch

Brechung der Farben war ihm freilich fremd;

er stand vielmehr ganz auf dem Boden der alten

Farbenharmonik, wie cr es auch in einem seiner

Skizzenbücher ausspricht: „Der Maler erzielt die

Harmonie der Farben nicht dadurch, daß er sie

in ihrer Eigentümlichkeit bricht, sondern dadurch,

daß er sie ungebrochen in ihren Gegensätzen auf-

einander wirken läßt; die Vermittlung der Har-

monie ist das Licht." Wie bekannt, geht die

modernste Malerei wieder auf dieses Prinzip zu-

rück. Dieser auserlesene Farbengeschmack des

Künstlers war Naturanlage, und mußte er ein-

mal infolge seiner vielen Kartonzeichnungen

längere Zeit auf die Farbe verzichten, dann be-

kam er ein wahres Heimweh nach ihr. So schreibt

er 1865 an Reichensperger: „Jch habe eine solche

Sehnsucht nach der Farbe, daß mich das Papier

völlig nervös macht." Trotz dieser Farbensreu-

digkeit ist Steinle seinem Wesen nach Melodiker,

nicht Harmoniker, d. h. die Liniengrazie hat die

Führerrolle, wie bei Schumann und Schubert,

Kaiser Konrad trägt den hl. Bernhard aus dem Gedränge 1880/85

Phot. F. Bruckmann A.-G.

dem Leib und letzteren lieben sie so gar zärt-

lich, daß ihnen dabei hart geschieht." Über die

Düsseldorfer aber sagt Steinle: „Die Künstler

dort haben die Frische des roten Fadens sast ver-

loren und sind dadurch, daß sie sich nicht enger an

die lebenskräftigen alten Meister christlicher Kunst

angeschlossen haben, in Sentimentalität und Kunst-

pietismus verfallen, der meinem Sinn und Ge-

schmack fast anstößig ist und von den Gegnern

nicht mit Unrecht scharf getadelt wird. Unscre

Kirche ist in ihrem tiefsten Grund vollcr Neali-

täten, sie verkehrt mit Geistern, mit Gespenstern

nur, um sie zu bannen." Das konnte kaum besser

gesagt werden.

Selbst besaß Steinle ein seltenes Ausmaß

künstlerischer Kraft und eine Produktionsfähig-

keit, die unser Staunen weckt. Mit einer Phan-

tasie von solcher Lebhaftigkeit begabt, daß er das

geschaute innere Bild nur nachzuzeichnen brauchte,

war es ihm ein leichtes, an einem einzigen Tage

eine komplizierte Zeichnung nicht nur in den

Umrissen, sondern in wirkungsvoller Lavierung

auszuführen. Jn dieser Leichtigkeit des Arbeitens

lag eine Gefahr, die der Künstler selbst kannte,

aber bei der Unmenge von Bestellungen nicht

immer zu bannen wußte. Er hat sich wiederholt

darüber beklagt.

Einen besonderen Reiz Steinlescher Kunst

bildet sein Reichtum an Charaktertypen. Seine

Köpfe zeigen individuelles Leben und stehen weit

ab von der im 19. Jahrhundert so sehr beliebten

phhsiognomischen Schablone. Jn der Farben-

gebung überragt der Künstler die meisten Zeit-

genossen. Weit besser als etwa Cornelius, Over-

bcck und Führich hat er die Wichtigkeit der Farbe

für die ästhetische Wirkung erkannt. Viele seiner

Bilder sind in den prachtvollsten sonoren Tönen

gehalten, wie sie zu seiner Zeit eine Seltenheit

waren. Die impressionistische Weichheit durch

Brechung der Farben war ihm freilich fremd;

er stand vielmehr ganz auf dem Boden der alten

Farbenharmonik, wie cr es auch in einem seiner

Skizzenbücher ausspricht: „Der Maler erzielt die

Harmonie der Farben nicht dadurch, daß er sie

in ihrer Eigentümlichkeit bricht, sondern dadurch,

daß er sie ungebrochen in ihren Gegensätzen auf-

einander wirken läßt; die Vermittlung der Har-

monie ist das Licht." Wie bekannt, geht die

modernste Malerei wieder auf dieses Prinzip zu-

rück. Dieser auserlesene Farbengeschmack des

Künstlers war Naturanlage, und mußte er ein-

mal infolge seiner vielen Kartonzeichnungen

längere Zeit auf die Farbe verzichten, dann be-

kam er ein wahres Heimweh nach ihr. So schreibt

er 1865 an Reichensperger: „Jch habe eine solche

Sehnsucht nach der Farbe, daß mich das Papier

völlig nervös macht." Trotz dieser Farbensreu-

digkeit ist Steinle seinem Wesen nach Melodiker,

nicht Harmoniker, d. h. die Liniengrazie hat die

Führerrolle, wie bei Schumann und Schubert,