6

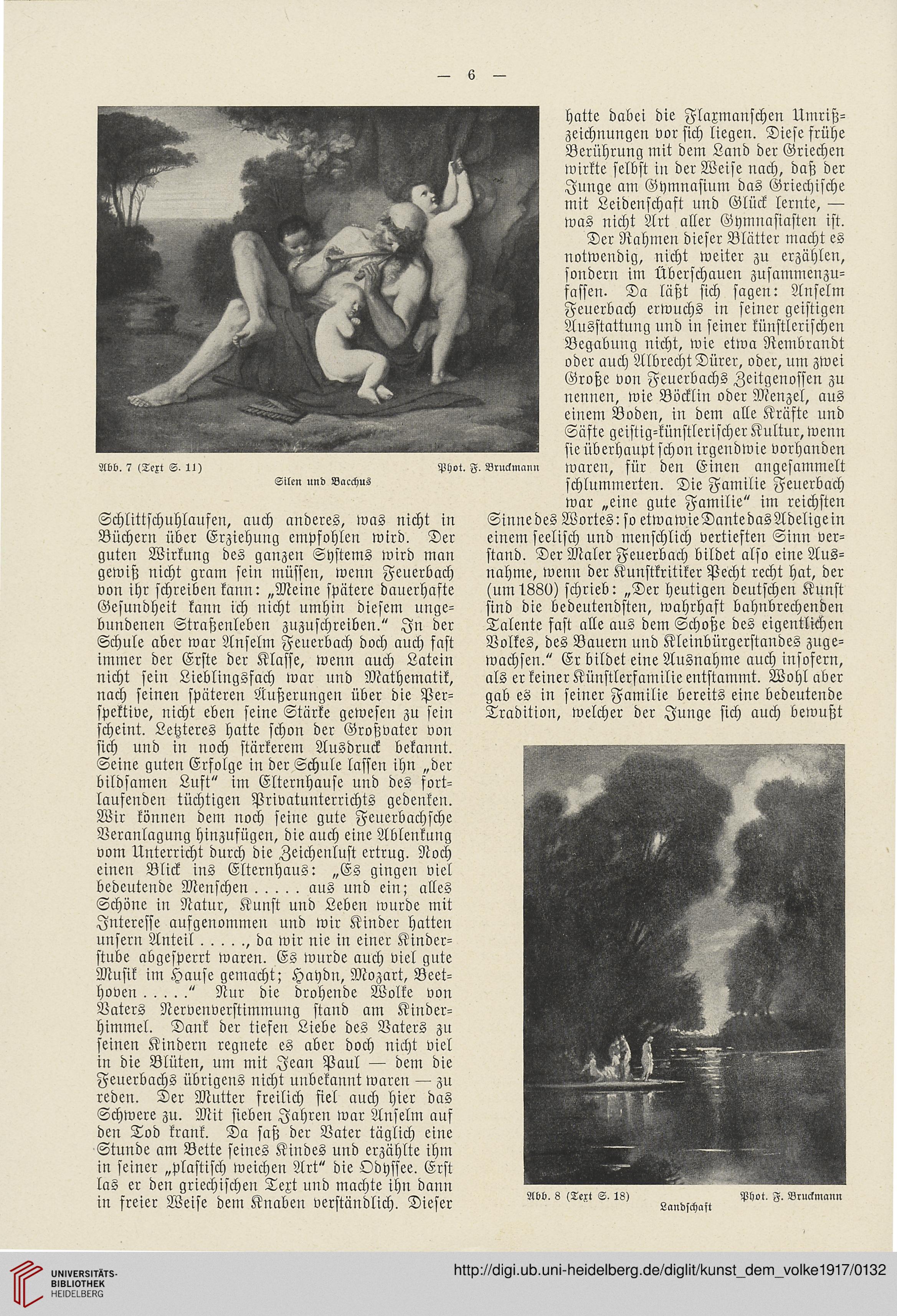

Abb. 7 (Te;t S. II)

Silen und BacchuL

Schlittschuhlaufen, auch anderes, was nicht in

Büchern über Erziehung empfohlen wird. Der

guten Wirkung des ganzen Systems wird man

gewiß nicht gram sein müssen, wenn Feuerbach

von ihr schreiben kann: „Meine spätere dauerhafte

Gesundheit kann ich nicht umhin diesem unge-

bundenen Straßenleben zuzuschreiben." Jn der

Schule aber war Anselm Feuerbach doch auch fast

immer der Erste der Klasse, wenn auch Latein

nicht sein Lieblingsfach war und Mathematik,

nach seinen späteren Äußerungen über die Per-

spektive, nicht eben seine Stärke gewesen zu sein

scheint. Letzteres hatte schon der Großvater von

sich und in noch stärkerem Ausdruck bekannt.

Seine guten Erfolge in der Schule lassen ihn „der

bildsamen Luft" im Elternhause und des fort-

laufenden tüchtigen Privatunterrichts gedenken.

Wir können dem noch seine gute Feuerbachsche

Veranlagung hinzufügen, die auch eine Ablenkung

vom Unterricht durch die Zeichenlust ertrug. Noch

einen Blick ins Elternhaus: „Es gingen viel

bedeutende Menschen.aus und ein; alles

Schöne in Natur, Kunst und Leben wurde mit

Jnteresse aufgenommen und wir Kinder hatten

unsern Anteil., da wir nie in einer Kinder-

stube abgesperrt waren. Es wurde auch viel gute

Musik im Hause gemacht; Haydn, Mozart, Beet-

hoven." Nur die drohende Wolke von

Vaters Nervenverstimmung stand am Kinder-

himmel. Dank der tiefen Liebe des Vaters zu

seinen Kindern regnete es aber doch nicht viel

in die Blüten, um mit Jean Paul — dem die

Feuerbachs übrigens nicht unbekannt waren — zu

reden. Der Mutter freilich fiel auch hier das

Schwere zu. Mit sieben Jahren war Anselm auf

den Tod krank. Da saß der Vater täglich eine

Stunde am Bette seines Kindes und erzählte ihm

in seiner „plastisch weichen Art" die Odyssee. Erst

las er den griechischen Text und machte ihn dann

in freier Weise dem Knaben verständlich. Dieser

hatte dabei die Flaxmanschen Umriß-

zeichnungen vor sich liegen. Diese frühe

Berührung mit dem Land der Griechen

wirkte selbst in der Weise nach, daß der

Junge am Gymnasium das Griechische

mit Leidenschaft und Glück lernte, —

was nicht Art aller Gymnasiasten ist.

Der Rahmen dieser Blätter macht es

notwendig, nicht weiter zu erzählen,

sondern im Überschauen zusammenzu-

fassen- Da läßt sich sagen: Anselm

Feuerbach erwuchs in seiner geistigen

Ausstattung und in seiner künstlerischen

Begabung nicht, wie etwa Rembrandt

oder auch Albrecht Dürer, oder, um zwei

Große von Feuerbachs Zeitgenossen zu

nennen, wie Böcklin oder Menzel, aus

einem Boden, in dem alle Kräfte und

Säfte geistig-künstlerischerKultur, wenn

sie überhaupt schon irgendwie vorhanden

Phot. F. Brucimami waren, für den Einen angesammelt

schlummerten. Die Familie Feuerbach

war „eine gute Familie" im reichsten

Sinnedes Wortes: so etwawieDantedasAdeligein

einem seelisch und menschlich vertieften Sinn ver-

stand. Der Maler Feuerbach bildet also eine Aus-

nahme, wenn der Kunstkritiker Pecht recht hat, der

(um1880) schrieb: „Der heutigen deutschen Kunst

sind die bedeutendsten, wahrhaft bahnbrechenden

Talente sast alle aus dem Schoße des eigentlichen

Volkes, des Bauern und Kleinbürgerstandes zuge-

wachsen." Er bildet eine Ausnahme auch insofern,

als er keiner Künstlerfamilie entstammt. Wohl aber

gab es in seiner Familie bereits eine bedeutende

Tradition, welcher der Junge sich auch bewußt

Abb. 8 (Text S. 18)

Phot. F. Bruckmami

Landschast

Abb. 7 (Te;t S. II)

Silen und BacchuL

Schlittschuhlaufen, auch anderes, was nicht in

Büchern über Erziehung empfohlen wird. Der

guten Wirkung des ganzen Systems wird man

gewiß nicht gram sein müssen, wenn Feuerbach

von ihr schreiben kann: „Meine spätere dauerhafte

Gesundheit kann ich nicht umhin diesem unge-

bundenen Straßenleben zuzuschreiben." Jn der

Schule aber war Anselm Feuerbach doch auch fast

immer der Erste der Klasse, wenn auch Latein

nicht sein Lieblingsfach war und Mathematik,

nach seinen späteren Äußerungen über die Per-

spektive, nicht eben seine Stärke gewesen zu sein

scheint. Letzteres hatte schon der Großvater von

sich und in noch stärkerem Ausdruck bekannt.

Seine guten Erfolge in der Schule lassen ihn „der

bildsamen Luft" im Elternhause und des fort-

laufenden tüchtigen Privatunterrichts gedenken.

Wir können dem noch seine gute Feuerbachsche

Veranlagung hinzufügen, die auch eine Ablenkung

vom Unterricht durch die Zeichenlust ertrug. Noch

einen Blick ins Elternhaus: „Es gingen viel

bedeutende Menschen.aus und ein; alles

Schöne in Natur, Kunst und Leben wurde mit

Jnteresse aufgenommen und wir Kinder hatten

unsern Anteil., da wir nie in einer Kinder-

stube abgesperrt waren. Es wurde auch viel gute

Musik im Hause gemacht; Haydn, Mozart, Beet-

hoven." Nur die drohende Wolke von

Vaters Nervenverstimmung stand am Kinder-

himmel. Dank der tiefen Liebe des Vaters zu

seinen Kindern regnete es aber doch nicht viel

in die Blüten, um mit Jean Paul — dem die

Feuerbachs übrigens nicht unbekannt waren — zu

reden. Der Mutter freilich fiel auch hier das

Schwere zu. Mit sieben Jahren war Anselm auf

den Tod krank. Da saß der Vater täglich eine

Stunde am Bette seines Kindes und erzählte ihm

in seiner „plastisch weichen Art" die Odyssee. Erst

las er den griechischen Text und machte ihn dann

in freier Weise dem Knaben verständlich. Dieser

hatte dabei die Flaxmanschen Umriß-

zeichnungen vor sich liegen. Diese frühe

Berührung mit dem Land der Griechen

wirkte selbst in der Weise nach, daß der

Junge am Gymnasium das Griechische

mit Leidenschaft und Glück lernte, —

was nicht Art aller Gymnasiasten ist.

Der Rahmen dieser Blätter macht es

notwendig, nicht weiter zu erzählen,

sondern im Überschauen zusammenzu-

fassen- Da läßt sich sagen: Anselm

Feuerbach erwuchs in seiner geistigen

Ausstattung und in seiner künstlerischen

Begabung nicht, wie etwa Rembrandt

oder auch Albrecht Dürer, oder, um zwei

Große von Feuerbachs Zeitgenossen zu

nennen, wie Böcklin oder Menzel, aus

einem Boden, in dem alle Kräfte und

Säfte geistig-künstlerischerKultur, wenn

sie überhaupt schon irgendwie vorhanden

Phot. F. Brucimami waren, für den Einen angesammelt

schlummerten. Die Familie Feuerbach

war „eine gute Familie" im reichsten

Sinnedes Wortes: so etwawieDantedasAdeligein

einem seelisch und menschlich vertieften Sinn ver-

stand. Der Maler Feuerbach bildet also eine Aus-

nahme, wenn der Kunstkritiker Pecht recht hat, der

(um1880) schrieb: „Der heutigen deutschen Kunst

sind die bedeutendsten, wahrhaft bahnbrechenden

Talente sast alle aus dem Schoße des eigentlichen

Volkes, des Bauern und Kleinbürgerstandes zuge-

wachsen." Er bildet eine Ausnahme auch insofern,

als er keiner Künstlerfamilie entstammt. Wohl aber

gab es in seiner Familie bereits eine bedeutende

Tradition, welcher der Junge sich auch bewußt

Abb. 8 (Text S. 18)

Phot. F. Bruckmami

Landschast