9

weniger das der Kunstakademien. Düsseldorf

war damals noch die beste: sie suchte weni gstens

eine handwerkliche Schulung zu geben und wollte

sogar auch die Farbe, das Element des Malers,

pflegen. Das Verhältnis zur Natur war ein

leidlich gutes, ein unmittelbares war es nicht.

Man liebte sie romantisch staffiert. Und beim

Modell blieb man an seinen äußeren Zufällig-

keiten haften. Wilhelm von Schadow war Direktor

als Nachfolger von Cornelius. Als Künstler nicht

von Bedeutung, besaß er doch Lehrgabe. Es ist

eine nicht seltene Erscheinung, daß diese stch nicht

mit dem starken Talent verbindet. Feuerbach war

an den Herrn Direktor empfohlen und wurde

von ihm in sein eigenes Atelier aufgenommen.

Jn der ersten Zeit war er darüber voll guter

Hoffnung, wie seine Briefe zeigen. Er durfte

und mußte dem Herrn Direktor die Pinsel waschen,

die Farben kaufen, die Palette herrichten, auch

an seinen Werken, natürlich in bescheidener und

untergeordneter Weise, mitarbeiten. Launig er-

zählt er, wie er dabei Lehrgeld zahlen mußte:

einmal sollte er ein Porträt zur Übermalung mit

Malbutter einreiben. Das tat er dermaßen mit

Eifer, daß des andern Tags Augen und Haare

in schwarzen Strömen herabgeflossen waren. Ein

andermal hatte er auf dem Bild eines Heiligen

die Luft zu malen. Sie geriet zu blau. Das

trug ihm die Prophezeiung ein, daß er für Kolorit

kein Talent besitze. Willig und sleißig war er.

Aber allmählich fühlte er die Dienstbarkeit als

Hemmung für sein künstlerisches Streben. Eine

Zeitlang suchte er sich noch mit Erwägungen

wie: auch Raffael war Farbenreiber, zu trösten.

Aber er konnte es nicht auf die Dauer. Er wollte

doch lieber als Klassenschüler lernen. Darüber

verlor er aber die Gunst Schadows und mußte

nunmehr seine strenge Kritik ertragen, so das harte,

aber doch nicht ganz unbegründete Wort von der

falschenMeister-

schaft. Bei aller

momentanen

Freude, wenn

eine Qbungs-

aufgabe, eine

Zeichnung, eine

Komposition,

eine Bildstudie

einmal wieder

gelungen war,

glaubte er im

Grunde doch

selbst und fühlte

es tief, daß

er noch nichts

könne, daß er

dieGestalten,die

erim Geiste ge-

schaut, nicht mit

der Hand aus-

führen könne.

„Wie ich ans

Zeichnen

komme, da scheitert alles," so klagt er bald.

Und die nicht befriedigende Selbsterkenntnis

wächst. Eine Stelle sei wörtlich wiedergegeben;

ste soll nachdrücklich darüber belehren, daß hinter

dem Werk des Künstlers, das wir schauend

genießen, unglaublich viel Arbeit und Können

stehen muß. „Früher hatte ich gut komponieren,

ich machte Hände, Füße und dergleichen, phan-

tasierte und fühlte mich glücklich und glaubte,

alles, was ich gemacht habe, wäre gut, vortrefflich;

jetzt fühle ich, daß ich nichts kann; so oft schweben

mir Gedanken vor, wo die Formen so rein, die

Muskeln so richtig sind, daß, käme es so zum

Vorschein, so gäbe es an Formenreinheit einem

Michelangelo nichts nach. Aber dann geht's ans

Zeichnen und da soll ich nun die Formen nach-

zeichnen und geht's eben nicht; immer aber um-

gaukelt mich das Phantasiebild.früher war

ich glücklicher, ich konnte meine Gedanken mir

genügend versinnlichen, weil ich keinen Anstoß

an der Form nahm; jetzt aber habe ich eine

Ahnung, wie es sein muß, ich sehe manchen

Michelangelo, manchen Raffael." Aber die

Demut allein, das Bewußtsein des Nichtkönnens,

kann die Tugend des Künstlers nicht sein. Der

starke Künstler muß, ähnlich wie der selbständige

Denker oder auch dec unternehmende Mann der

Tat, Vertrauen zu sich haben können. Anselm

Feuerbach besaß dieses eingeborne Vertrauen.

Unmittelbar im Anschluß an die eben wieder-

gegebenen Worte schreibt er: „Doch habe ich auch

eine andere Ahnung, die mich nicht verläßt, das

ist die, daß ich noch einmal dazu kommen werde,

das zu erreichen, was ich will." Und die

Eltern, die er oft, zu oft mit seinen Klagen be-

unruhigt hat, bittet er auch: „Habt Verlrauen

zu mir" und versichert sie: „Geduld und Aus-

dauer, es wird sich alles, alles wenden, ich fühle

es." Er glaubt schon jetzt sagen zu können: „Was

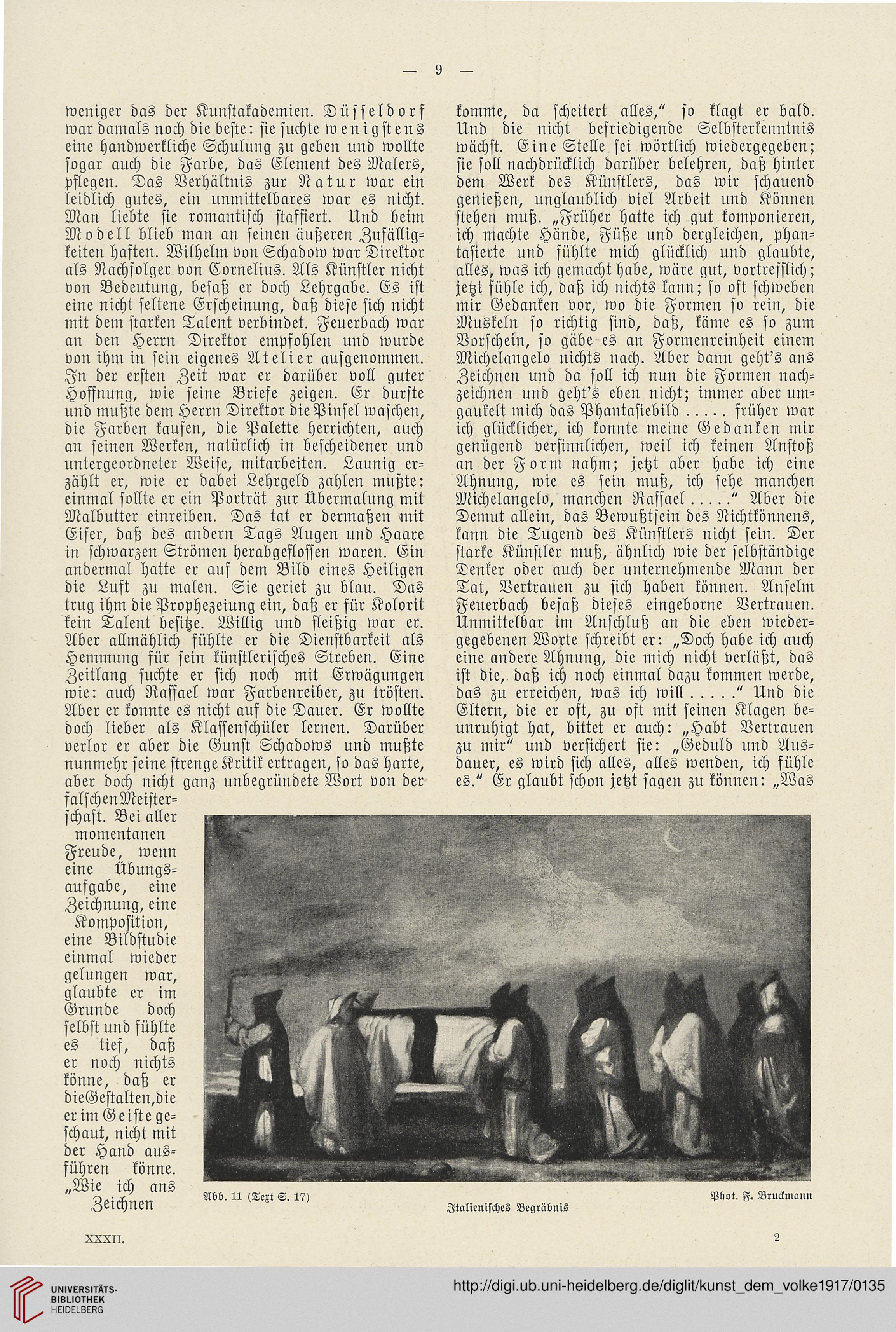

Abb. 11 (Tcxt S. 17) Pbot. F. Bruckmann

Jtalienisches Begräbnis

XXXII.

2

weniger das der Kunstakademien. Düsseldorf

war damals noch die beste: sie suchte weni gstens

eine handwerkliche Schulung zu geben und wollte

sogar auch die Farbe, das Element des Malers,

pflegen. Das Verhältnis zur Natur war ein

leidlich gutes, ein unmittelbares war es nicht.

Man liebte sie romantisch staffiert. Und beim

Modell blieb man an seinen äußeren Zufällig-

keiten haften. Wilhelm von Schadow war Direktor

als Nachfolger von Cornelius. Als Künstler nicht

von Bedeutung, besaß er doch Lehrgabe. Es ist

eine nicht seltene Erscheinung, daß diese stch nicht

mit dem starken Talent verbindet. Feuerbach war

an den Herrn Direktor empfohlen und wurde

von ihm in sein eigenes Atelier aufgenommen.

Jn der ersten Zeit war er darüber voll guter

Hoffnung, wie seine Briefe zeigen. Er durfte

und mußte dem Herrn Direktor die Pinsel waschen,

die Farben kaufen, die Palette herrichten, auch

an seinen Werken, natürlich in bescheidener und

untergeordneter Weise, mitarbeiten. Launig er-

zählt er, wie er dabei Lehrgeld zahlen mußte:

einmal sollte er ein Porträt zur Übermalung mit

Malbutter einreiben. Das tat er dermaßen mit

Eifer, daß des andern Tags Augen und Haare

in schwarzen Strömen herabgeflossen waren. Ein

andermal hatte er auf dem Bild eines Heiligen

die Luft zu malen. Sie geriet zu blau. Das

trug ihm die Prophezeiung ein, daß er für Kolorit

kein Talent besitze. Willig und sleißig war er.

Aber allmählich fühlte er die Dienstbarkeit als

Hemmung für sein künstlerisches Streben. Eine

Zeitlang suchte er sich noch mit Erwägungen

wie: auch Raffael war Farbenreiber, zu trösten.

Aber er konnte es nicht auf die Dauer. Er wollte

doch lieber als Klassenschüler lernen. Darüber

verlor er aber die Gunst Schadows und mußte

nunmehr seine strenge Kritik ertragen, so das harte,

aber doch nicht ganz unbegründete Wort von der

falschenMeister-

schaft. Bei aller

momentanen

Freude, wenn

eine Qbungs-

aufgabe, eine

Zeichnung, eine

Komposition,

eine Bildstudie

einmal wieder

gelungen war,

glaubte er im

Grunde doch

selbst und fühlte

es tief, daß

er noch nichts

könne, daß er

dieGestalten,die

erim Geiste ge-

schaut, nicht mit

der Hand aus-

führen könne.

„Wie ich ans

Zeichnen

komme, da scheitert alles," so klagt er bald.

Und die nicht befriedigende Selbsterkenntnis

wächst. Eine Stelle sei wörtlich wiedergegeben;

ste soll nachdrücklich darüber belehren, daß hinter

dem Werk des Künstlers, das wir schauend

genießen, unglaublich viel Arbeit und Können

stehen muß. „Früher hatte ich gut komponieren,

ich machte Hände, Füße und dergleichen, phan-

tasierte und fühlte mich glücklich und glaubte,

alles, was ich gemacht habe, wäre gut, vortrefflich;

jetzt fühle ich, daß ich nichts kann; so oft schweben

mir Gedanken vor, wo die Formen so rein, die

Muskeln so richtig sind, daß, käme es so zum

Vorschein, so gäbe es an Formenreinheit einem

Michelangelo nichts nach. Aber dann geht's ans

Zeichnen und da soll ich nun die Formen nach-

zeichnen und geht's eben nicht; immer aber um-

gaukelt mich das Phantasiebild.früher war

ich glücklicher, ich konnte meine Gedanken mir

genügend versinnlichen, weil ich keinen Anstoß

an der Form nahm; jetzt aber habe ich eine

Ahnung, wie es sein muß, ich sehe manchen

Michelangelo, manchen Raffael." Aber die

Demut allein, das Bewußtsein des Nichtkönnens,

kann die Tugend des Künstlers nicht sein. Der

starke Künstler muß, ähnlich wie der selbständige

Denker oder auch dec unternehmende Mann der

Tat, Vertrauen zu sich haben können. Anselm

Feuerbach besaß dieses eingeborne Vertrauen.

Unmittelbar im Anschluß an die eben wieder-

gegebenen Worte schreibt er: „Doch habe ich auch

eine andere Ahnung, die mich nicht verläßt, das

ist die, daß ich noch einmal dazu kommen werde,

das zu erreichen, was ich will." Und die

Eltern, die er oft, zu oft mit seinen Klagen be-

unruhigt hat, bittet er auch: „Habt Verlrauen

zu mir" und versichert sie: „Geduld und Aus-

dauer, es wird sich alles, alles wenden, ich fühle

es." Er glaubt schon jetzt sagen zu können: „Was

Abb. 11 (Tcxt S. 17) Pbot. F. Bruckmann

Jtalienisches Begräbnis

XXXII.

2