11

Vorliebeaus derRefor-

mationsgeschichte nach

protestantischer Auffas-

sung. Darüber sollen

aber nicht seine Land-

schaften, „besonders die

den deutschen Wald

darstellenden",vergessen

werden. Feuerbach

wurde ohne Zweifel als

Künstler durch Lessing

mehr gefördert als

durch Schadow. Auch

Professor C. Sohn, der

die Malklasse leitete,

tritt in den Briefen

zunehmend hervor. Am

meisten aber hat Feuer-

bach vielleicht von

I. W. Schirmer, dem

bedeutenden Landschaf-

ter, profitiert. Jn seinem

Atelierund unter seiner

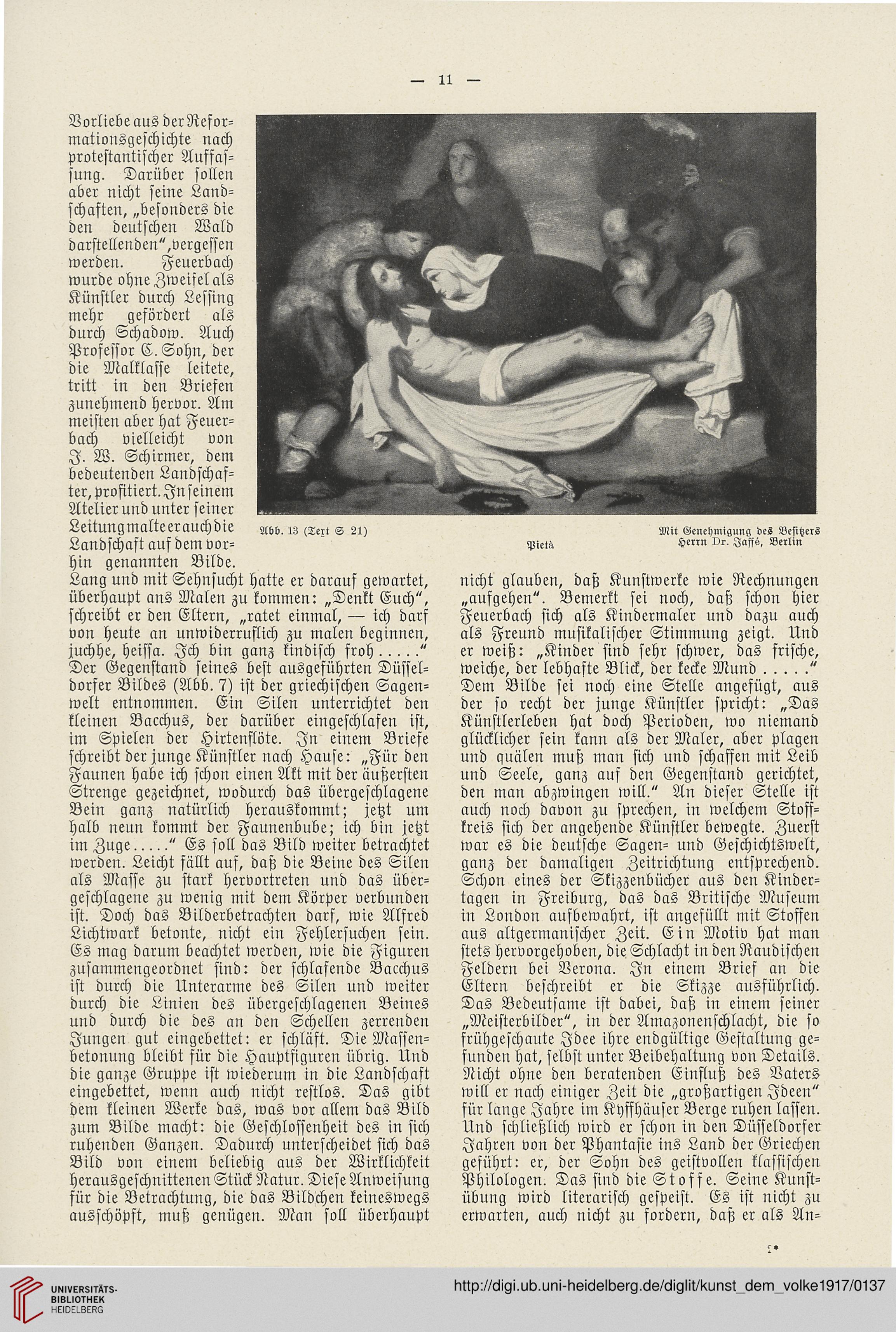

Leitungmalteerauchdie Abb. 18 cTert S 21)

Landschaft auf dem vor-

hin genannten Bilde.

Lang und mit Sehnsucht hatte er darauf gewartet,

überhaupt ans Malen zu kommen: „Denkt Euch",

schreibt er den Eltern, „ratet einmal, — ich darf

von heute an unwiderruflich zu malen beginnen,

juchhe, heissa. Jch bin ganz kindisch froh."

Der Gegenstand seines best ausgeführten Düssel-

dorfer Bildes (Abb. 7) ist der griechischen Sagen-

welt entnommen. Ein Silen unterrichtet den

kleinen Bacchus, der darüber eingeschlafen ist,

im Spielen der Hirtenflöte. Jn einem Briefe

schreibt der junge Künstler nach Hause: „Für den

Faunen habe ich schon einen Akt mit der äußersten

Strenge gezeichnet, wodurch das übergeschlagene

Bein ganz natürlich herauskommt; jetzt um

halb neun kommt der Faunenbube; ich bin jetzt

im Zuge." Es soll das Bild weiter betrachtet

werden. Leicht fällt auf, daß die Beine des Silen

als Masse zu stark hervortreten und das über-

geschlagene zu wenig mit dem Körper verbunden

ist. Doch das Bilderbetrachten darf, wie Alfred

Lichtwark betonte, nicht ein Fehlersuchen sein.

Es mag darum beachtet werden, wie die Figuren

zusammengeordnet sind: der schlafende Bacchus

ist durch die Unterarme des Silen und weiter

durch die Linien des übergeschlagenen Beines

und durch die des an den Schellen zerrenden

Jungen gut eingebettet: er schläft. Die Massen-

betonung bleibt für die Hauptfiguren übrig. Und

die ganze Gruppe ist wiederum in die Landschaft

eingebettet, wenn auch nicht restlos. Das gibt

dem kleinen Werke das, was vor allem das Bild

zum Bilde macht: die Geschlossenheit des in sich

ruhenden Ganzen. Dadurch uuterscheidet sich das

Bild von einem beliebig aus der Wirklichkeit

herausgeschnittenen Stück Natur. Diese Anweisung

für die Betrachtung, die das Bildchen keineswegs

ausschöpft, muß genügen. Man soll überhaupt

Mit Genehmigung des Bcsitzers

PietL Herrn vr. Jaffo. Berlin

nicht glauben, daß Kunstwerke wie Rechnungen

„aufgehen". Bemerkt sei noch, daß schon hier

Feuerbach sich als Kindermaler und dazu auch

als Freund musikalischer Stimmung zeigt. Und

er weiß: „Kinder sind sehr schwer, das frische,

weiche, der lebhafte Blick, der kecke Mund."

Dem Bilde sei noch eine Stelle angefügt, aus

der so recht der junge Künstler spricht: „Das

Künstlerleben hat doch Perioden, wo niemand

glücklicher sein kann als der Maler, aber plagen

und quälen muß man sich und schaffen mit Leib

und Seele, ganz auf den Gegenstand gerichtet,

den man abzwingen will." An dieser Stelle ist

auch noch davon zu sprechen, in welchem Stoff-

kreis sich der angehende Künstler bewegte. Zuerst

war es die deutsche Sagen- und Geschichtswelt,

ganz der damaligen Zeitrichtung entsprechend.

Schon eines der Skizzenbücher aus den Kinder-

tagen in Freiburg, das das Britische Museum

in London aufbewahrt, ist angefüllt mit Stoffen

aus altgermanischer Zeit. Ein Motiv hat man

stets hervorgehoben, die Schlacht in den Raudischen

Feldern bei Verona. Jn einem Brief an die

Eltern beschreibt er die Skizze ausführlich.

Das Bedeutsame ist dabei, daß in einem seiner

„Meisterbilder", in der Amazonenschlacht, die so

frühgeschaute Jdee ihre endgültige Gestaltung ge-

funden hat, selbst unter Beibehaltung von Details.

Nicht ohne den beratenden Einfluß des Vaters

will er nach einiger Zeit die „großartigen Jdeen"

für lange Jahre im Kyffhäuser Berge ruhen lassen.

Und schließlich wird er schon in den Düsseldorfer

Jahren von der Phantasie ins Land der Griechen

geführt: er, der Sohn des geistvollen klassischen

Philologen. Das sind die Stoffe. Seine Kunst-

übung wird literarisch gespeist. Es ist nicht zu

erwarten, auch nicht zu fordern, daß er als An-

Vorliebeaus derRefor-

mationsgeschichte nach

protestantischer Auffas-

sung. Darüber sollen

aber nicht seine Land-

schaften, „besonders die

den deutschen Wald

darstellenden",vergessen

werden. Feuerbach

wurde ohne Zweifel als

Künstler durch Lessing

mehr gefördert als

durch Schadow. Auch

Professor C. Sohn, der

die Malklasse leitete,

tritt in den Briefen

zunehmend hervor. Am

meisten aber hat Feuer-

bach vielleicht von

I. W. Schirmer, dem

bedeutenden Landschaf-

ter, profitiert. Jn seinem

Atelierund unter seiner

Leitungmalteerauchdie Abb. 18 cTert S 21)

Landschaft auf dem vor-

hin genannten Bilde.

Lang und mit Sehnsucht hatte er darauf gewartet,

überhaupt ans Malen zu kommen: „Denkt Euch",

schreibt er den Eltern, „ratet einmal, — ich darf

von heute an unwiderruflich zu malen beginnen,

juchhe, heissa. Jch bin ganz kindisch froh."

Der Gegenstand seines best ausgeführten Düssel-

dorfer Bildes (Abb. 7) ist der griechischen Sagen-

welt entnommen. Ein Silen unterrichtet den

kleinen Bacchus, der darüber eingeschlafen ist,

im Spielen der Hirtenflöte. Jn einem Briefe

schreibt der junge Künstler nach Hause: „Für den

Faunen habe ich schon einen Akt mit der äußersten

Strenge gezeichnet, wodurch das übergeschlagene

Bein ganz natürlich herauskommt; jetzt um

halb neun kommt der Faunenbube; ich bin jetzt

im Zuge." Es soll das Bild weiter betrachtet

werden. Leicht fällt auf, daß die Beine des Silen

als Masse zu stark hervortreten und das über-

geschlagene zu wenig mit dem Körper verbunden

ist. Doch das Bilderbetrachten darf, wie Alfred

Lichtwark betonte, nicht ein Fehlersuchen sein.

Es mag darum beachtet werden, wie die Figuren

zusammengeordnet sind: der schlafende Bacchus

ist durch die Unterarme des Silen und weiter

durch die Linien des übergeschlagenen Beines

und durch die des an den Schellen zerrenden

Jungen gut eingebettet: er schläft. Die Massen-

betonung bleibt für die Hauptfiguren übrig. Und

die ganze Gruppe ist wiederum in die Landschaft

eingebettet, wenn auch nicht restlos. Das gibt

dem kleinen Werke das, was vor allem das Bild

zum Bilde macht: die Geschlossenheit des in sich

ruhenden Ganzen. Dadurch uuterscheidet sich das

Bild von einem beliebig aus der Wirklichkeit

herausgeschnittenen Stück Natur. Diese Anweisung

für die Betrachtung, die das Bildchen keineswegs

ausschöpft, muß genügen. Man soll überhaupt

Mit Genehmigung des Bcsitzers

PietL Herrn vr. Jaffo. Berlin

nicht glauben, daß Kunstwerke wie Rechnungen

„aufgehen". Bemerkt sei noch, daß schon hier

Feuerbach sich als Kindermaler und dazu auch

als Freund musikalischer Stimmung zeigt. Und

er weiß: „Kinder sind sehr schwer, das frische,

weiche, der lebhafte Blick, der kecke Mund."

Dem Bilde sei noch eine Stelle angefügt, aus

der so recht der junge Künstler spricht: „Das

Künstlerleben hat doch Perioden, wo niemand

glücklicher sein kann als der Maler, aber plagen

und quälen muß man sich und schaffen mit Leib

und Seele, ganz auf den Gegenstand gerichtet,

den man abzwingen will." An dieser Stelle ist

auch noch davon zu sprechen, in welchem Stoff-

kreis sich der angehende Künstler bewegte. Zuerst

war es die deutsche Sagen- und Geschichtswelt,

ganz der damaligen Zeitrichtung entsprechend.

Schon eines der Skizzenbücher aus den Kinder-

tagen in Freiburg, das das Britische Museum

in London aufbewahrt, ist angefüllt mit Stoffen

aus altgermanischer Zeit. Ein Motiv hat man

stets hervorgehoben, die Schlacht in den Raudischen

Feldern bei Verona. Jn einem Brief an die

Eltern beschreibt er die Skizze ausführlich.

Das Bedeutsame ist dabei, daß in einem seiner

„Meisterbilder", in der Amazonenschlacht, die so

frühgeschaute Jdee ihre endgültige Gestaltung ge-

funden hat, selbst unter Beibehaltung von Details.

Nicht ohne den beratenden Einfluß des Vaters

will er nach einiger Zeit die „großartigen Jdeen"

für lange Jahre im Kyffhäuser Berge ruhen lassen.

Und schließlich wird er schon in den Düsseldorfer

Jahren von der Phantasie ins Land der Griechen

geführt: er, der Sohn des geistvollen klassischen

Philologen. Das sind die Stoffe. Seine Kunst-

übung wird literarisch gespeist. Es ist nicht zu

erwarten, auch nicht zu fordern, daß er als An-