22

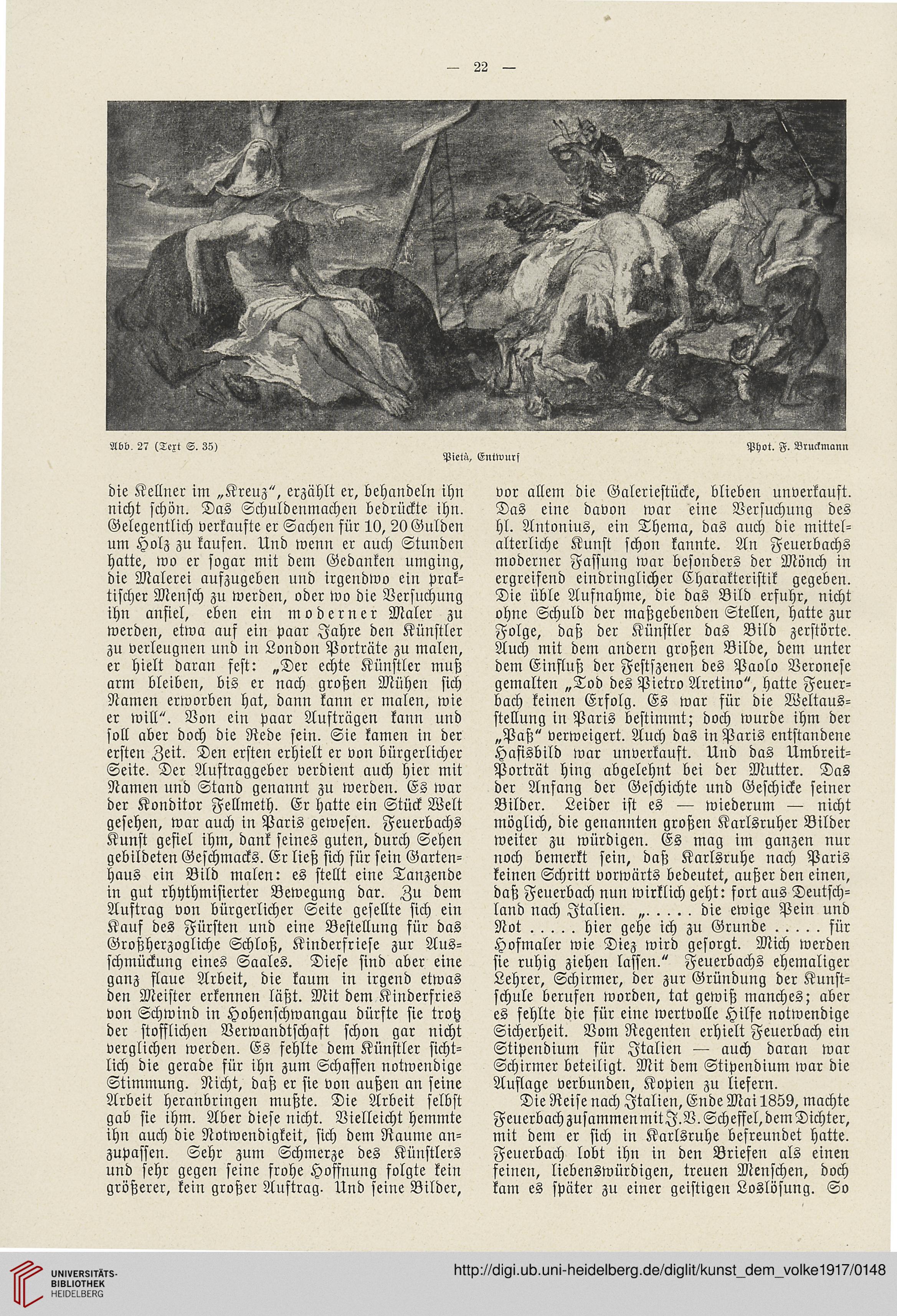

Abb. 27 (Text S. 3S>

PietL, Entwurf

Phot. F. Bruclmann

die Kellner im „Kreuz", erzählt er, behandeln ihn

nicht schön. Das Schuldenmachen bedrückte ihn.

Gelegentlich verkaufte er Sachen für 10, 20Gulden

um Holz zu kaufen. Und wenn er auch Stunden

hatte, wo er sogar mit dem Gedanken umging,

die Malerei aufzugeben und irgendwo ein prak-

tischer Mensch zu werden, oder wo die Versuchung

ihn anfiel, eben ein moderner Maler zu

werden, etwa auf ein paar Jahre den Künstler

zu verleugnen und in London Porträte zu malen,

er hielt daran fest: „Der echte Künftler muß

arm bleiben, bis er nach großen Mühen stch

Namen erworben hat, dann kann er malen, wie

er will". Von ein paar Aufträgen kann und

soll aber doch die Rede sein. Sie kamen in der

ersten Zeit. Den ersten erhielt er von bürgerlicher

Seite. Der Auftraggeber verdient auch hier mit

Namen und Stand genannt zu werden. Es war

der Konditor Fellmeth. Er hatte ein Stück Welt

gesehen, war auch in Paris gewesen. Feuerbachs

Kunst gestel ihm, dank seines guten, durch Sehen

gebildeten Geschmacks. Er ließ fich für sein Garten-

haus ein Bild malen: es stellt eine Tanzende

in gut rhythmisierter Bewegung dar. Zu dem

Auftrag von bürgerlicher Seite gesellte fich ein

Kauf des Fürsten und eine Bestellung für das

Großherzogliche Schloß, Kinderfriese zur Aus-

schmückung eines Saales. Diese find aber eine

ganz flaue Arbeit, die kaum in irgend etwas

den Meister erkennen läßt. Mit dem Kinderfries

von Schwind in Hohenschwangau dürfte sie trotz

der ftofflichen Verwandtschaft schon gar nicht

verglichen werden. Es fehlte dem Künstler ficht-

lich die gerade für ihn zum Schaffen notwendige

Stimmung. Nicht, daß er sie von außen an seine

Arbeit heranbringen mußte. Die Arbeit selbst

gab fie ihm. Aber diese nicht. Vielleicht hemmte

ihn auch die Notwendigkeit, fich dem Raume an-

zupassen. Sehr zum Schmerze des Künstlers

und sehr gegen seine frohe Hoffnung folgte kein

größerer, kein großer Auftrag. Und seine Bilder,

vor allem die Galeriestücke, blieben unverkauft.

Das eine davon war eine Versuchung des

hl. Antonius, ein Thema, das auch die mittel-

alterliche Kunst schon kannte. An Feuerbachs

moderner Fassung war besonders der Mönch in

ergreisend eindringlicher Charakteristik gegeben.

Die üble Aufnahme, die das Bild erfuhr, nicht

ohne Schuld der maßgebenden Stellen, hatte zur

Folge, daß der Künstler das Bild zerstörte.

Auch mit dem andern großen Bilde, dem unter

dem Einfluß der Festszenen des Paolo Veronese

gemalten „Tod des Pietro Aretino", hatte Feuer-

bach keinen Erfolg. Es war für die Weltaus-

stellung in Paris bestimmt; doch wurde ihm der

„Paß" verweigert. Auch das in Paris entstandene

Hafisbild war unverkauft. Und das Umbreit-

Porträt hing abgelehnt bei der Mutter. Das

der Anfang der Geschichte und Geschicke seiner

Bilder. Leider ist es — wiederum — nicht

möglich, die genannten großen Karlsruher Bilder

weiter zu würdigen. Es mag im ganzen nur

noch bemerkt sein, daß Karlsruhe nach Paris

keinen Schritt vorwärts bedeutet, außer den einen,

daß Feuerbach nun wirklich geht: fort aus Deutsch-

land nach Jtalien. „.die ewige Pein und

Not.hier gehe ich zu Grunde.für

Hofmaler wie Diez wird gesorgt. Mich werden

sie ruhig ziehen lassen." Feuerbachs ehemaliger

Lehrer, Schirmer, der zur Gründung der Kunst-

schule berufen worden, tat gewiß manches; aber

es fehlte die für eine wertvolle Hilfe notwendige

Sicherheit. Vom Regenten erhielt Feuerbach ein

Stipendium für Jtalien — auch daran war

Schirmer beteiligt. Mit dem Stipendium war die

Auflage verbunden, Kopien zu liefern.

Die Reise nach Jtalien, Ende Mai 1859, machte

Feuerbach zusammenmitJ.V.Scheffel,demDichter,

mit dem er sich in Karlsruhe befreundet hatte.

Feuerbach lobt ihn in den Briefen als einen

feinen, liebenswürdigen, treuen Menschen, doch

kam es später zu einer geistigen Loslösung. So

Abb. 27 (Text S. 3S>

PietL, Entwurf

Phot. F. Bruclmann

die Kellner im „Kreuz", erzählt er, behandeln ihn

nicht schön. Das Schuldenmachen bedrückte ihn.

Gelegentlich verkaufte er Sachen für 10, 20Gulden

um Holz zu kaufen. Und wenn er auch Stunden

hatte, wo er sogar mit dem Gedanken umging,

die Malerei aufzugeben und irgendwo ein prak-

tischer Mensch zu werden, oder wo die Versuchung

ihn anfiel, eben ein moderner Maler zu

werden, etwa auf ein paar Jahre den Künstler

zu verleugnen und in London Porträte zu malen,

er hielt daran fest: „Der echte Künftler muß

arm bleiben, bis er nach großen Mühen stch

Namen erworben hat, dann kann er malen, wie

er will". Von ein paar Aufträgen kann und

soll aber doch die Rede sein. Sie kamen in der

ersten Zeit. Den ersten erhielt er von bürgerlicher

Seite. Der Auftraggeber verdient auch hier mit

Namen und Stand genannt zu werden. Es war

der Konditor Fellmeth. Er hatte ein Stück Welt

gesehen, war auch in Paris gewesen. Feuerbachs

Kunst gestel ihm, dank seines guten, durch Sehen

gebildeten Geschmacks. Er ließ fich für sein Garten-

haus ein Bild malen: es stellt eine Tanzende

in gut rhythmisierter Bewegung dar. Zu dem

Auftrag von bürgerlicher Seite gesellte fich ein

Kauf des Fürsten und eine Bestellung für das

Großherzogliche Schloß, Kinderfriese zur Aus-

schmückung eines Saales. Diese find aber eine

ganz flaue Arbeit, die kaum in irgend etwas

den Meister erkennen läßt. Mit dem Kinderfries

von Schwind in Hohenschwangau dürfte sie trotz

der ftofflichen Verwandtschaft schon gar nicht

verglichen werden. Es fehlte dem Künstler ficht-

lich die gerade für ihn zum Schaffen notwendige

Stimmung. Nicht, daß er sie von außen an seine

Arbeit heranbringen mußte. Die Arbeit selbst

gab fie ihm. Aber diese nicht. Vielleicht hemmte

ihn auch die Notwendigkeit, fich dem Raume an-

zupassen. Sehr zum Schmerze des Künstlers

und sehr gegen seine frohe Hoffnung folgte kein

größerer, kein großer Auftrag. Und seine Bilder,

vor allem die Galeriestücke, blieben unverkauft.

Das eine davon war eine Versuchung des

hl. Antonius, ein Thema, das auch die mittel-

alterliche Kunst schon kannte. An Feuerbachs

moderner Fassung war besonders der Mönch in

ergreisend eindringlicher Charakteristik gegeben.

Die üble Aufnahme, die das Bild erfuhr, nicht

ohne Schuld der maßgebenden Stellen, hatte zur

Folge, daß der Künstler das Bild zerstörte.

Auch mit dem andern großen Bilde, dem unter

dem Einfluß der Festszenen des Paolo Veronese

gemalten „Tod des Pietro Aretino", hatte Feuer-

bach keinen Erfolg. Es war für die Weltaus-

stellung in Paris bestimmt; doch wurde ihm der

„Paß" verweigert. Auch das in Paris entstandene

Hafisbild war unverkauft. Und das Umbreit-

Porträt hing abgelehnt bei der Mutter. Das

der Anfang der Geschichte und Geschicke seiner

Bilder. Leider ist es — wiederum — nicht

möglich, die genannten großen Karlsruher Bilder

weiter zu würdigen. Es mag im ganzen nur

noch bemerkt sein, daß Karlsruhe nach Paris

keinen Schritt vorwärts bedeutet, außer den einen,

daß Feuerbach nun wirklich geht: fort aus Deutsch-

land nach Jtalien. „.die ewige Pein und

Not.hier gehe ich zu Grunde.für

Hofmaler wie Diez wird gesorgt. Mich werden

sie ruhig ziehen lassen." Feuerbachs ehemaliger

Lehrer, Schirmer, der zur Gründung der Kunst-

schule berufen worden, tat gewiß manches; aber

es fehlte die für eine wertvolle Hilfe notwendige

Sicherheit. Vom Regenten erhielt Feuerbach ein

Stipendium für Jtalien — auch daran war

Schirmer beteiligt. Mit dem Stipendium war die

Auflage verbunden, Kopien zu liefern.

Die Reise nach Jtalien, Ende Mai 1859, machte

Feuerbach zusammenmitJ.V.Scheffel,demDichter,

mit dem er sich in Karlsruhe befreundet hatte.

Feuerbach lobt ihn in den Briefen als einen

feinen, liebenswürdigen, treuen Menschen, doch

kam es später zu einer geistigen Loslösung. So