27

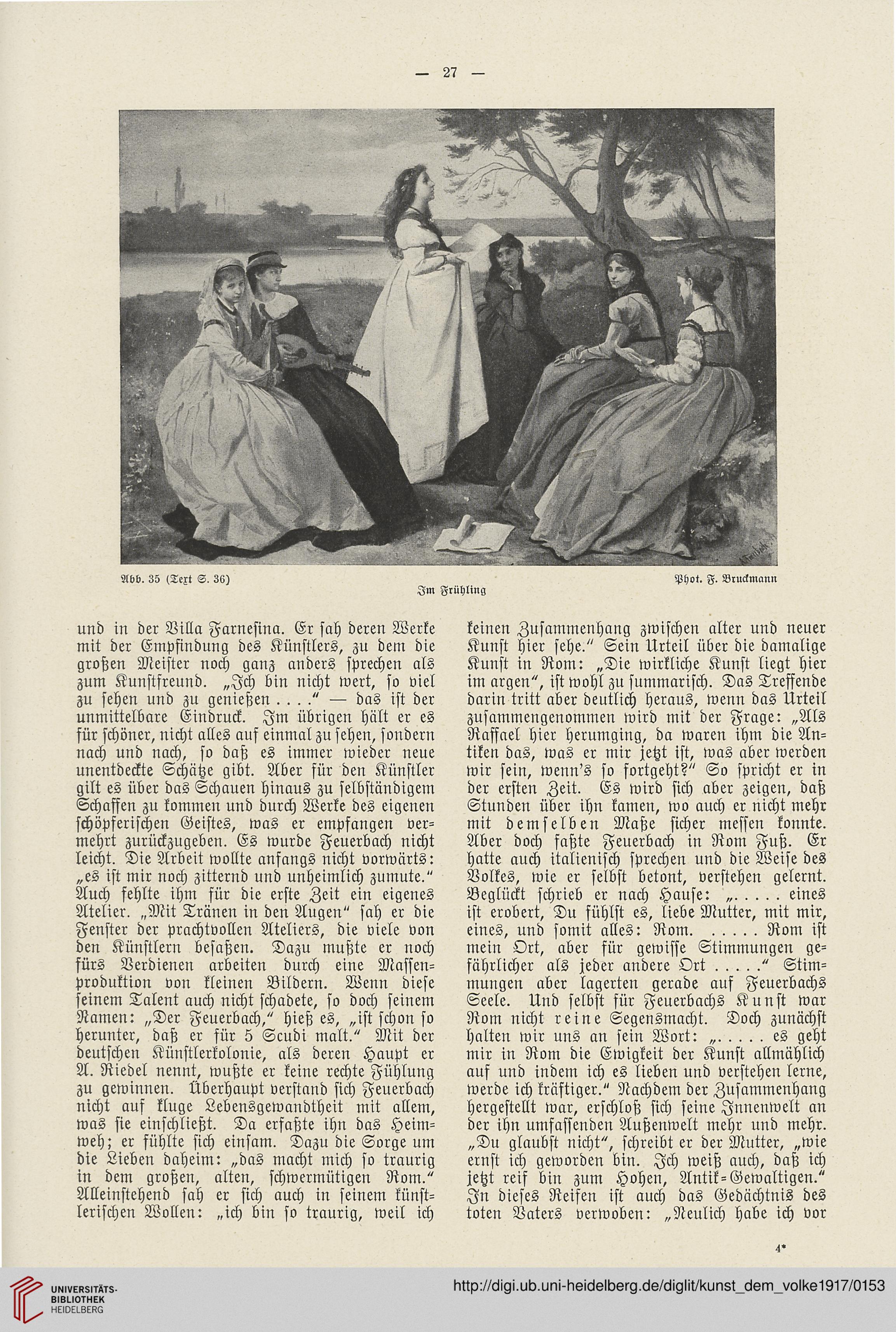

Abb. 35 (Text S. 36) Phot. F. Bruckmami

Jm Frühling

und in der Villa Farnesina. Er sah deren Werke

mit der Empfindung des Künstlers, zu dem die

großen Meister noch ganz anders sprechen als

zum Kunstfreund. „Jch bin nicht wert, so viel

zu sehen und zu genießen . . . ." — das ist der

unmittelbare Eindruck. Jm übrigen hält er es

für schöner, nicht alles auf einmal zu sehen, sondern

nach und nach, so daß es immer wieder neue

unentdeckte Schätze gibt. Aber für den Künstler

gilt es über das Schauen hinaus zu selbständigem

Schaffen zu kommen und durch Werke des eigenen

schöpferischen Geistes, was er empsangen ver-

mehrt zurückzugeben. Es wurde Feuerbach nicht

leicht. Die Arbeit wollte anfangs nicht vorwärts:

„es ist mir noch zitternd und unheimlich zumute."

Auch fehlte ihm für die erste Zeit ein eigenes

Atelier. „Mit Tränen in den Augen" sah er die

Fenster der prachtvollen Ateliers, die viele von

den Künstlern besaßen. Dazu mußte er noch

fürs Verdienen arbeiten durch eine Massen-

produktion von kleinen Bildern. Wenn diese

seinem Talent auch nicht schadete, so doch seinem

Namen: „Der Feuerbach," hieß es, „ist schon so

herunter, daß er für 5 Scudi malt." Mit der

deutschen Künstlerkolonie, als deren Haupt er

A. Riedel nennt, wußte er keine rechte Fühlung

zu gewinnen. Qberhaupt verstand stch Feuerbach

nicht auf kluge Lebensgewandtheit mit allem,

was sie einschließt. Da erfaßte ihn das Heim-

weh; er fühlte sich einsam. Dazu die Sorge um

die Lieben daheim: „das macht mich so traurig

in dem großen, alten, schwermütigen Rom."

Alleinstehend sah er sich auch in seinem künst-

lerischen Wollen: „ich bin so traurig, weil ich

keinen Zusammenhang zwischen alter und neuer

Kunst hier sehe." Sein Urteil über die damalige

Kunst in Rom: „Die wirkliche Kunst liegt hier

im argen", ist wohl zu summarisch. Das Treffende

darin tritt aber deutlich heraus, wenn das Urteil

zusammengenommen wird mit der Frage: „Als

Raffael hier herumging, da waren ihm die An-

tiken das, was er mir jetzt ist, was aber werden

wir sein, wenn's so fortgeht?" So spricht er in

der ersten Zeit. Es wird sich aber zeigen, daß

Stunden über ihn kamen, wo auch er nicht mehr

mit demselben Maße sicher messen konnte.

Aber doch faßte Feuerbach in Rom Fuß. Er

hatte auch italienisch sprechen und die Weise des

Volkes, wie er selbst betont, verstehen gelernt.

Beglückt schrieb er nach Hause: „.eines

ist erobert, Du fühlst es, liebe Mutter, mit mir,

eines, und somit alles: Rom.Rom ist

mein Ort, aber für gewisse Stimmungen ge-

fährlicher als jeder andere Ort." Stim-

mungen aber lagerten gerade auf Feuerbachs

Seele. Und selbst für Feuerbachs Kunst war

Rom nicht reine Segensmacht. Doch zunächst

halten wir uns an sein Wort: „.es geht

mir in Rom die Ewigkeit der Kunst allmählich

auf und indem ich es lieben und vecstehen lerne,

werde ich kräftiger." Nachdem der Zusammenhang

hergestellt war, erschloß stch seine Jnnenwelt an

der ihn umsassenden Außenwelt mehr und mehr.

„Du glaubst nicht", schreibt er der Mutter, „wie

ernst ich geworden bin. Jch weiß auch, daß ich

jetzt reif bin zum Hohen, Antik-Gewaltigen."

Jn dieses Reisen ist auch das Gedächtnis des

toten Vaters verwoben: „Neulich habe ich vor

4'

Abb. 35 (Text S. 36) Phot. F. Bruckmami

Jm Frühling

und in der Villa Farnesina. Er sah deren Werke

mit der Empfindung des Künstlers, zu dem die

großen Meister noch ganz anders sprechen als

zum Kunstfreund. „Jch bin nicht wert, so viel

zu sehen und zu genießen . . . ." — das ist der

unmittelbare Eindruck. Jm übrigen hält er es

für schöner, nicht alles auf einmal zu sehen, sondern

nach und nach, so daß es immer wieder neue

unentdeckte Schätze gibt. Aber für den Künstler

gilt es über das Schauen hinaus zu selbständigem

Schaffen zu kommen und durch Werke des eigenen

schöpferischen Geistes, was er empsangen ver-

mehrt zurückzugeben. Es wurde Feuerbach nicht

leicht. Die Arbeit wollte anfangs nicht vorwärts:

„es ist mir noch zitternd und unheimlich zumute."

Auch fehlte ihm für die erste Zeit ein eigenes

Atelier. „Mit Tränen in den Augen" sah er die

Fenster der prachtvollen Ateliers, die viele von

den Künstlern besaßen. Dazu mußte er noch

fürs Verdienen arbeiten durch eine Massen-

produktion von kleinen Bildern. Wenn diese

seinem Talent auch nicht schadete, so doch seinem

Namen: „Der Feuerbach," hieß es, „ist schon so

herunter, daß er für 5 Scudi malt." Mit der

deutschen Künstlerkolonie, als deren Haupt er

A. Riedel nennt, wußte er keine rechte Fühlung

zu gewinnen. Qberhaupt verstand stch Feuerbach

nicht auf kluge Lebensgewandtheit mit allem,

was sie einschließt. Da erfaßte ihn das Heim-

weh; er fühlte sich einsam. Dazu die Sorge um

die Lieben daheim: „das macht mich so traurig

in dem großen, alten, schwermütigen Rom."

Alleinstehend sah er sich auch in seinem künst-

lerischen Wollen: „ich bin so traurig, weil ich

keinen Zusammenhang zwischen alter und neuer

Kunst hier sehe." Sein Urteil über die damalige

Kunst in Rom: „Die wirkliche Kunst liegt hier

im argen", ist wohl zu summarisch. Das Treffende

darin tritt aber deutlich heraus, wenn das Urteil

zusammengenommen wird mit der Frage: „Als

Raffael hier herumging, da waren ihm die An-

tiken das, was er mir jetzt ist, was aber werden

wir sein, wenn's so fortgeht?" So spricht er in

der ersten Zeit. Es wird sich aber zeigen, daß

Stunden über ihn kamen, wo auch er nicht mehr

mit demselben Maße sicher messen konnte.

Aber doch faßte Feuerbach in Rom Fuß. Er

hatte auch italienisch sprechen und die Weise des

Volkes, wie er selbst betont, verstehen gelernt.

Beglückt schrieb er nach Hause: „.eines

ist erobert, Du fühlst es, liebe Mutter, mit mir,

eines, und somit alles: Rom.Rom ist

mein Ort, aber für gewisse Stimmungen ge-

fährlicher als jeder andere Ort." Stim-

mungen aber lagerten gerade auf Feuerbachs

Seele. Und selbst für Feuerbachs Kunst war

Rom nicht reine Segensmacht. Doch zunächst

halten wir uns an sein Wort: „.es geht

mir in Rom die Ewigkeit der Kunst allmählich

auf und indem ich es lieben und vecstehen lerne,

werde ich kräftiger." Nachdem der Zusammenhang

hergestellt war, erschloß stch seine Jnnenwelt an

der ihn umsassenden Außenwelt mehr und mehr.

„Du glaubst nicht", schreibt er der Mutter, „wie

ernst ich geworden bin. Jch weiß auch, daß ich

jetzt reif bin zum Hohen, Antik-Gewaltigen."

Jn dieses Reisen ist auch das Gedächtnis des

toten Vaters verwoben: „Neulich habe ich vor

4'