31

Abb. SS (Tcrt S. Skt

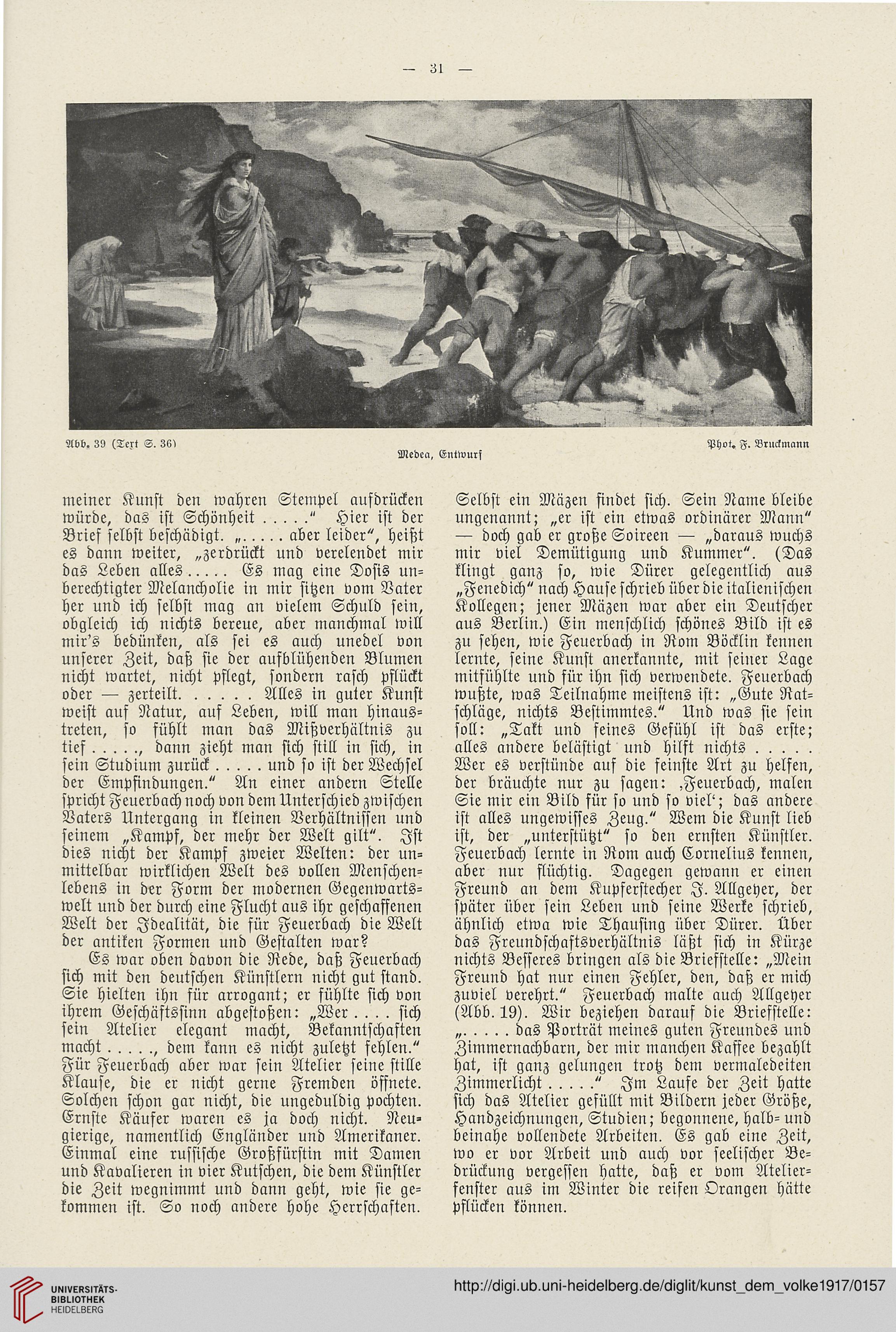

Medea, Entwurs

Phot, F. Bruckmann

meiner Kunst den wahren Stempel aufdrücken

würde, das ist Schönheit." Hier ist der

Brief selbst beschädigt. „.aber leider", heißt

es dann weiter, „zerdrückt und verelendet mir

das Leben alles. Es mag eine Dosis un-

berechtigter Melancholie in mir sitzen vom Vater

her und ich selbst mag an vielem Schuld sein,

obgleich ich nichts bereue, aber manchmal will

mir's bedünken, als sei es auch unedel von

unserer Zeit, daß sie der aufblühenden Blumen

nicht wartet, nicht pflegt, sondern rasch pflückt

oder — zerteilt.Alles in guter Kunst

weist auf Natur, auf Leben, will man hinaus-

treten, so fühlt man das Mißverhältnis zu

tief., dann zieht man sich still in sich, in

sein Studium zurück.und so ist der Wechsel

der Empfindungen." An einer andern Stelle

spricht Feuerbach noch von dem Unterschied zwischen

Vaters Untergang in kleinen Verhältnissen und

seinem „Kampf, der mehr der Welt gilt". Jst

dies nicht der Kampf zweier Welten: der un-

mittelbar wirklichen Welt des vollen Menschen-

lebens in der Form der modernen Gegenwarts-

welt und der durch eine Flucht aus ihr geschaffenen

Welt der Jdealität, die für Feuerbach die Welt

der antiken Formen und Gestalten war?

Es war oben davon die Rede, daß Feuerbach

sich mit den deutschen Künstlern nicht gut stand.

Sie hielten ihn sür arrogant; er fühlte sich von

ihrem Geschästssinn abgestoßen: „Wer. . . . sich

sein Atelier elegant macht, Bekanntschaften

macht., dem kann es nicht zuletzt fehlen."

Für Feuerbach aber war sein Atelier seine stille

Klause, die er nicht gerne Fremden öffnete.

Solchen schon gar nicht, die ungeduldig pochten.

Ernste Käuser waren es ja doch nicht. Neu-

gierige, namentlich Engländer und Amerikaner.

Einmal eine russische Großfürstin mit Damen

und Kavalieren in vier Kutschen, die dem Künstler

die Zeit wegnimmt und dann geht, wie sie ge-

kommen ist. So noch andere hohe Herrschaften.

Selbst ein Mäzen findet sich. Sein Name bleibe

ungenannt; „er ist ein etwas ordinärer Mann"

— doch gab er große Soireen — „daraus wuchs

mir viel Demütigung und Kummer". (Das

klingt ganz so, wie Dürer gelegentlich aus

„Fenedich" nach Hauseschrieb überdie italienischen

Kollegen; jener Mäzen war aber ein Deutscher

aus Berlin.) Ein menschlich schönes Bild ist es

zu sehen, wie Feuerbach in Rom Böcklin kennen

lernte, seine Kunst anerkannte, mit seiuer Lage

mitfühlte und für ihn sich verwendete. Feuerbach

wußte, was Teilnahme meistens ist: „Gute Rat-

schläge, nichts Bestimmtes." Und was sie sein

soll: „Takt und feines Gefühl ist das erste;

alles andere belästigt und hilft nichts.

Wer es verstünde auf die feinste Art zu helfen,

der bräuchte nur zu sagen: ,Feuerbach, malen

Sie mir ein Bild für so und so viell; das andere

ist alles ungewisses Zeug." Wem die Kunst lieb

ist, der „unterstützt" so den ernsten Künstler.

Feuerbach lernte in Rom auch Cornelius kennen,

aber nur flüchtig. Dagegen gewann er einen

Freund an dem Kupferstecher I. Allgeyer, der

später über sein Leben und seine Werke schrieb,

ähnlich etwa wie Thausing über Dürer. Uber

das Freundschaftsverhältnis läßt sich in Kürze

nichts Besseres bringen als die Briefstelle: „Mein

Freund hat nur einen Fehler, den, daß er mich

zuviel verehrt." Feuerbach malte auch Allgeyer

(Abb. 19). Wir beziehen darauf die Briefstelle:

„.das Porträt meines guten Freundes und

Zimmernachbarn, der mir manchen Kaffee bezahlt

hat, ist ganz gelungen trotz dem vermaledeiten

Zimmerlicht." Jm Laufe der Zeit hatte

sich das Atelier gefüllt mit Bildern jeder Größe,

Handzeichnungen, Studien; begonnene, halb- und

beinahe vollendete Arbeiten. Es gab eine Zeit,

wo er vor Arbeit und auch vor seelischer Be-

drückung vergessen hatte, daß er vom Atelier-

fenster aus im Winter die reifen Orangen hätte

pflücken können.

Abb. SS (Tcrt S. Skt

Medea, Entwurs

Phot, F. Bruckmann

meiner Kunst den wahren Stempel aufdrücken

würde, das ist Schönheit." Hier ist der

Brief selbst beschädigt. „.aber leider", heißt

es dann weiter, „zerdrückt und verelendet mir

das Leben alles. Es mag eine Dosis un-

berechtigter Melancholie in mir sitzen vom Vater

her und ich selbst mag an vielem Schuld sein,

obgleich ich nichts bereue, aber manchmal will

mir's bedünken, als sei es auch unedel von

unserer Zeit, daß sie der aufblühenden Blumen

nicht wartet, nicht pflegt, sondern rasch pflückt

oder — zerteilt.Alles in guter Kunst

weist auf Natur, auf Leben, will man hinaus-

treten, so fühlt man das Mißverhältnis zu

tief., dann zieht man sich still in sich, in

sein Studium zurück.und so ist der Wechsel

der Empfindungen." An einer andern Stelle

spricht Feuerbach noch von dem Unterschied zwischen

Vaters Untergang in kleinen Verhältnissen und

seinem „Kampf, der mehr der Welt gilt". Jst

dies nicht der Kampf zweier Welten: der un-

mittelbar wirklichen Welt des vollen Menschen-

lebens in der Form der modernen Gegenwarts-

welt und der durch eine Flucht aus ihr geschaffenen

Welt der Jdealität, die für Feuerbach die Welt

der antiken Formen und Gestalten war?

Es war oben davon die Rede, daß Feuerbach

sich mit den deutschen Künstlern nicht gut stand.

Sie hielten ihn sür arrogant; er fühlte sich von

ihrem Geschästssinn abgestoßen: „Wer. . . . sich

sein Atelier elegant macht, Bekanntschaften

macht., dem kann es nicht zuletzt fehlen."

Für Feuerbach aber war sein Atelier seine stille

Klause, die er nicht gerne Fremden öffnete.

Solchen schon gar nicht, die ungeduldig pochten.

Ernste Käuser waren es ja doch nicht. Neu-

gierige, namentlich Engländer und Amerikaner.

Einmal eine russische Großfürstin mit Damen

und Kavalieren in vier Kutschen, die dem Künstler

die Zeit wegnimmt und dann geht, wie sie ge-

kommen ist. So noch andere hohe Herrschaften.

Selbst ein Mäzen findet sich. Sein Name bleibe

ungenannt; „er ist ein etwas ordinärer Mann"

— doch gab er große Soireen — „daraus wuchs

mir viel Demütigung und Kummer". (Das

klingt ganz so, wie Dürer gelegentlich aus

„Fenedich" nach Hauseschrieb überdie italienischen

Kollegen; jener Mäzen war aber ein Deutscher

aus Berlin.) Ein menschlich schönes Bild ist es

zu sehen, wie Feuerbach in Rom Böcklin kennen

lernte, seine Kunst anerkannte, mit seiuer Lage

mitfühlte und für ihn sich verwendete. Feuerbach

wußte, was Teilnahme meistens ist: „Gute Rat-

schläge, nichts Bestimmtes." Und was sie sein

soll: „Takt und feines Gefühl ist das erste;

alles andere belästigt und hilft nichts.

Wer es verstünde auf die feinste Art zu helfen,

der bräuchte nur zu sagen: ,Feuerbach, malen

Sie mir ein Bild für so und so viell; das andere

ist alles ungewisses Zeug." Wem die Kunst lieb

ist, der „unterstützt" so den ernsten Künstler.

Feuerbach lernte in Rom auch Cornelius kennen,

aber nur flüchtig. Dagegen gewann er einen

Freund an dem Kupferstecher I. Allgeyer, der

später über sein Leben und seine Werke schrieb,

ähnlich etwa wie Thausing über Dürer. Uber

das Freundschaftsverhältnis läßt sich in Kürze

nichts Besseres bringen als die Briefstelle: „Mein

Freund hat nur einen Fehler, den, daß er mich

zuviel verehrt." Feuerbach malte auch Allgeyer

(Abb. 19). Wir beziehen darauf die Briefstelle:

„.das Porträt meines guten Freundes und

Zimmernachbarn, der mir manchen Kaffee bezahlt

hat, ist ganz gelungen trotz dem vermaledeiten

Zimmerlicht." Jm Laufe der Zeit hatte

sich das Atelier gefüllt mit Bildern jeder Größe,

Handzeichnungen, Studien; begonnene, halb- und

beinahe vollendete Arbeiten. Es gab eine Zeit,

wo er vor Arbeit und auch vor seelischer Be-

drückung vergessen hatte, daß er vom Atelier-

fenster aus im Winter die reifen Orangen hätte

pflücken können.