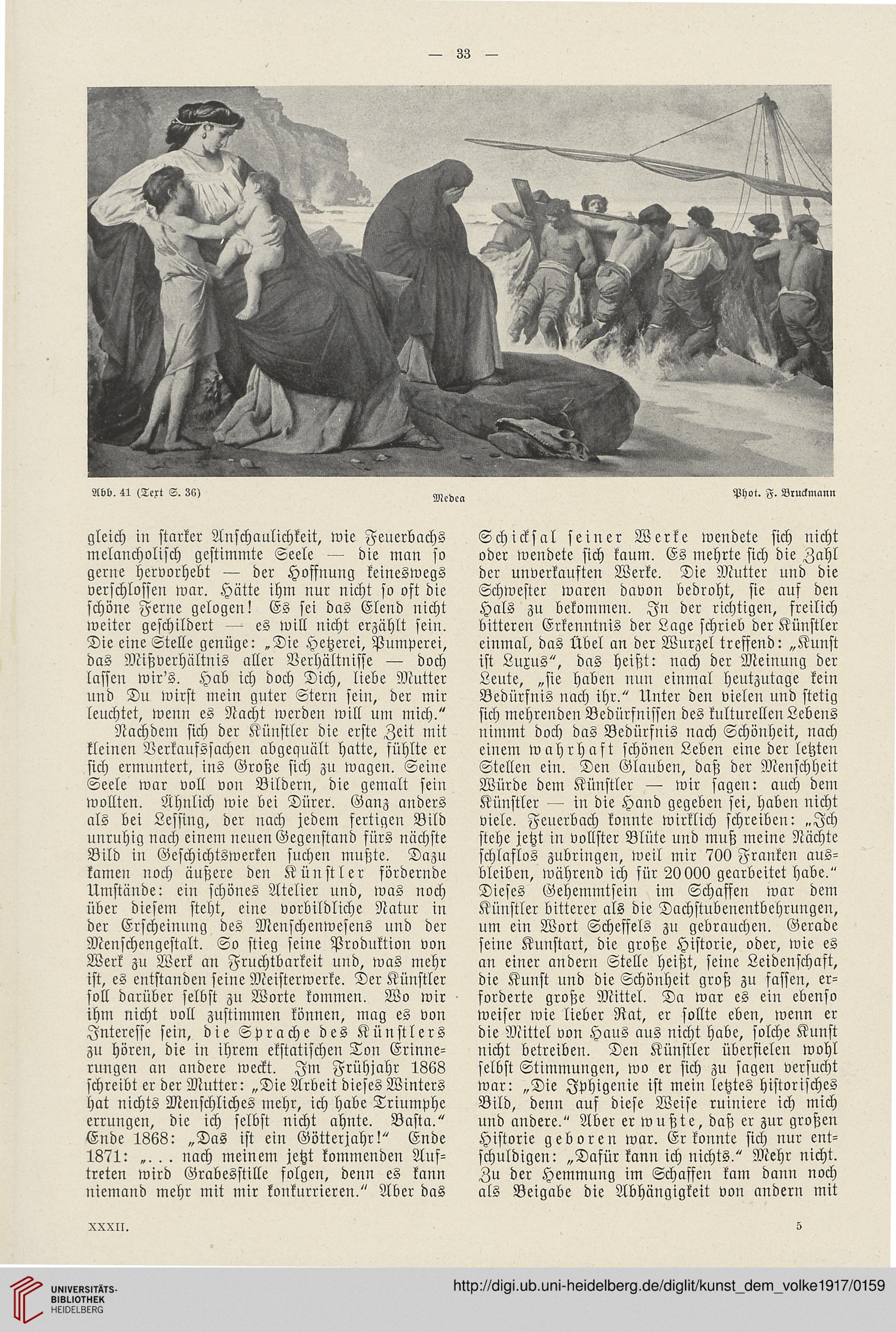

Abb. 41 (Text S. 36)

Medca

Phot. F. Bructmann

gleich in starker Anschaulichkeit, wie Feuerbachs

melancholisch gestimmte Seele — die man so

gerne hervorhebt — der Hoffnung keineswegs

verschlossen war. Hätte ihm nur nicht so ost die

schöne Ferne gelogen! Es sei das Elend nicht

weiter geschildert — es will nicht erzählt sein.

Die eine Stelle genüge: „Die Hetzerei, Pumperei,

das Mißverhältnis aller Verhältnisse — doch

lassen wir's. Hab ich doch Dich, liebe Mutter

und Du wirst mein guter Stern sein, der mir

leuchtet, wenn es Nacht werden will um mich."

Nachdem sich der Künstler die erste Zeit mit

kleinen Verkanfssachen abgequält hatte, fühlte er

sich ermuntert, ins Große sich zu wagen. Seine

Seele war voll von Bildern, die gemalt sein

wollten. Ahnlich wie bei Dürer. Ganz anders

als bei Lessing, der nach jedem fertigen Bild

unruhig nach einem neuen Gegenstand fürs nächste

Bild in Geschichtswerken suchen mußte. Dazu

kamen noch äußere den Künstler fördernde

Umstände: ein schönes Atelier und, was noch

über diesem steht, eine vorbildliche Natur in

der Erscheinung des Menschenwesens und der

Menschengestalt. So stieg seine Produktion von

Werk zu Werk an Fruchtbarkeit und, was mehr

ist, es entstanden seine Meisterwerke. Der Künstler

soll darüber selbst zu Worte kommen. Wo wir

ihm nicht voll zustimmen können, mag es von

Jnteresse sein, die Sprache des Künstlers

zu hören, die in ihrem ekstatischen Ton Erinne-

rungen an andere weckt. Jm Frühjahr 1868

schreibt er der Mutter: „Die Arbeit dieses Winters

hat nichts Menschliches mehr, ich habe Triumphe

errungen, die ich selbst nicht ahnte. Basta."

Ende 1868: „Das ist ein Götterjahr!" Ende

1871: „. . . nach meinem jetzt kommenden Auf-

treten wird Grabesstille folgen, denn es kann

niemand mehr mit mir konkurrieren." Aber das

Schicksal seiner Werke wendete sich nicht

oder wendete sich kaum. Es mehrte sich die Zahl

der unverkauften Werke. Die Mutter und die

Schwester waren davon bedroht, sie auf den

Hals zu bekommen. Jn der richtigen, freilich

bitteren Erkenntnis der Lage schrieb der Künstler

einmal, das Übel an der Wurzel treffend: „Kunst

ist Luxus", das heißt: nach der Meinung der

Leute, „sie haben nun einmal heutzutage kein

Bedürfnis nach ihr." Unter den vielen und stetig

sich mehrenden Bedürfnissen des kulturellen Lebens

nimmt doch das Bedürfnis nach Schönheit, nach

einem wahrh aft schönen Leben eine der letzten

Stellen ein. Den Glauben, daß der Menschheit

Würde dem Künstler — wir sagen: auch dem

Künstler — in die Hand gegeben sei, haben nicht

viele. Feuerbach konnte wirklich schreiben: „Jch

stehe jetzt in vollster Blüte und muß meine Nächte

schlaflos zubringen, weil mir 700 Franken aus-

bleiben, während ich für 20000 gearbeitet habe."

Dieses Gehemmtsein im Schaffen war dem

Künstler bitterer als die Dachstubenentbehrungen,

um ein Wort Scheffels zu gebrauchen. Gerade

seine Kunstart, die große Historie, oder, wie es

an einer andern Stelle heißt, seine Leidenschaft,

die Kunst und die Schönheit groß zu fassen, er-

forderte große Mittel. Da war es ein ebenso

weiser wie lieber Rat, er sollte eben, wenn er

die Mittel von Haus aus nicht habe, solche Kunst

nicht betreiben. Den Künstler überfielen wohl

selbst Stimmungen, wo er sich zu sagen versucht

war: „Die Jphigenie ist mein letztes historisches

Bild, denn auf diese Weise ruiniere ich mich

und andere." Aber er wußte, daß er zur großen

Historie geboren war. Er konnte sich nur ent-

schuldigen: „Dafür kann ich nichts." Mehr nicht.

Zu der Hemmung im Schaffen kam dann noch

als Beigabe die Abhängigkeit von andern mit

XXXII.

s

Medca

Phot. F. Bructmann

gleich in starker Anschaulichkeit, wie Feuerbachs

melancholisch gestimmte Seele — die man so

gerne hervorhebt — der Hoffnung keineswegs

verschlossen war. Hätte ihm nur nicht so ost die

schöne Ferne gelogen! Es sei das Elend nicht

weiter geschildert — es will nicht erzählt sein.

Die eine Stelle genüge: „Die Hetzerei, Pumperei,

das Mißverhältnis aller Verhältnisse — doch

lassen wir's. Hab ich doch Dich, liebe Mutter

und Du wirst mein guter Stern sein, der mir

leuchtet, wenn es Nacht werden will um mich."

Nachdem sich der Künstler die erste Zeit mit

kleinen Verkanfssachen abgequält hatte, fühlte er

sich ermuntert, ins Große sich zu wagen. Seine

Seele war voll von Bildern, die gemalt sein

wollten. Ahnlich wie bei Dürer. Ganz anders

als bei Lessing, der nach jedem fertigen Bild

unruhig nach einem neuen Gegenstand fürs nächste

Bild in Geschichtswerken suchen mußte. Dazu

kamen noch äußere den Künstler fördernde

Umstände: ein schönes Atelier und, was noch

über diesem steht, eine vorbildliche Natur in

der Erscheinung des Menschenwesens und der

Menschengestalt. So stieg seine Produktion von

Werk zu Werk an Fruchtbarkeit und, was mehr

ist, es entstanden seine Meisterwerke. Der Künstler

soll darüber selbst zu Worte kommen. Wo wir

ihm nicht voll zustimmen können, mag es von

Jnteresse sein, die Sprache des Künstlers

zu hören, die in ihrem ekstatischen Ton Erinne-

rungen an andere weckt. Jm Frühjahr 1868

schreibt er der Mutter: „Die Arbeit dieses Winters

hat nichts Menschliches mehr, ich habe Triumphe

errungen, die ich selbst nicht ahnte. Basta."

Ende 1868: „Das ist ein Götterjahr!" Ende

1871: „. . . nach meinem jetzt kommenden Auf-

treten wird Grabesstille folgen, denn es kann

niemand mehr mit mir konkurrieren." Aber das

Schicksal seiner Werke wendete sich nicht

oder wendete sich kaum. Es mehrte sich die Zahl

der unverkauften Werke. Die Mutter und die

Schwester waren davon bedroht, sie auf den

Hals zu bekommen. Jn der richtigen, freilich

bitteren Erkenntnis der Lage schrieb der Künstler

einmal, das Übel an der Wurzel treffend: „Kunst

ist Luxus", das heißt: nach der Meinung der

Leute, „sie haben nun einmal heutzutage kein

Bedürfnis nach ihr." Unter den vielen und stetig

sich mehrenden Bedürfnissen des kulturellen Lebens

nimmt doch das Bedürfnis nach Schönheit, nach

einem wahrh aft schönen Leben eine der letzten

Stellen ein. Den Glauben, daß der Menschheit

Würde dem Künstler — wir sagen: auch dem

Künstler — in die Hand gegeben sei, haben nicht

viele. Feuerbach konnte wirklich schreiben: „Jch

stehe jetzt in vollster Blüte und muß meine Nächte

schlaflos zubringen, weil mir 700 Franken aus-

bleiben, während ich für 20000 gearbeitet habe."

Dieses Gehemmtsein im Schaffen war dem

Künstler bitterer als die Dachstubenentbehrungen,

um ein Wort Scheffels zu gebrauchen. Gerade

seine Kunstart, die große Historie, oder, wie es

an einer andern Stelle heißt, seine Leidenschaft,

die Kunst und die Schönheit groß zu fassen, er-

forderte große Mittel. Da war es ein ebenso

weiser wie lieber Rat, er sollte eben, wenn er

die Mittel von Haus aus nicht habe, solche Kunst

nicht betreiben. Den Künstler überfielen wohl

selbst Stimmungen, wo er sich zu sagen versucht

war: „Die Jphigenie ist mein letztes historisches

Bild, denn auf diese Weise ruiniere ich mich

und andere." Aber er wußte, daß er zur großen

Historie geboren war. Er konnte sich nur ent-

schuldigen: „Dafür kann ich nichts." Mehr nicht.

Zu der Hemmung im Schaffen kam dann noch

als Beigabe die Abhängigkeit von andern mit

XXXII.

s