schattenlose plein-air-Bild immer mehr breit

machen, bei der Aufnahme von Architektur-

werken wird man, soll sie künstlerisch wirk-

sam sein, niemals neben den Lichtflächen ein

gewisses Mass von Schattenkontrasten ent-

behren können.

Noch interessanter als die Wirkung

durch den Kontrast ist die gegenseitige

Hebung oder Dämpfung von räumlich

neben einander bestehenden Gesichtsein-

drücken:

Ein blendend heller Sonnenfleck auf

einer mässig beleuchteten Fläche erscheint

stets von einem dunklen Saume umgeben,

ein tiefschwarzer Fleck dagegen auf der

gleich beleuchteten Fläche ist scheinbar hell

umsäumt. Auf diese Augentäuschung geht

der überaus störende Eindruck zurück, den

ein graues Damenkleid machen kann, wenn

es schwarz oder weiss gemustert ist: es

„flimmert“, wie wir sagen — eine Erschei-

nung, die, selbst noch im kleinen photogra-

phischen Bilde, unserem Auge geradezu

unerträglich sein kann.

Während bei den bisher angeführten

optischen Täuschungen in der Hauptsache

eine Blendung unseres Auges im Spiel war,

liegen bei den nachstehend zu behandeln-

den unzweifelhaft irregeleiteten Denkopera-

tionen vor.

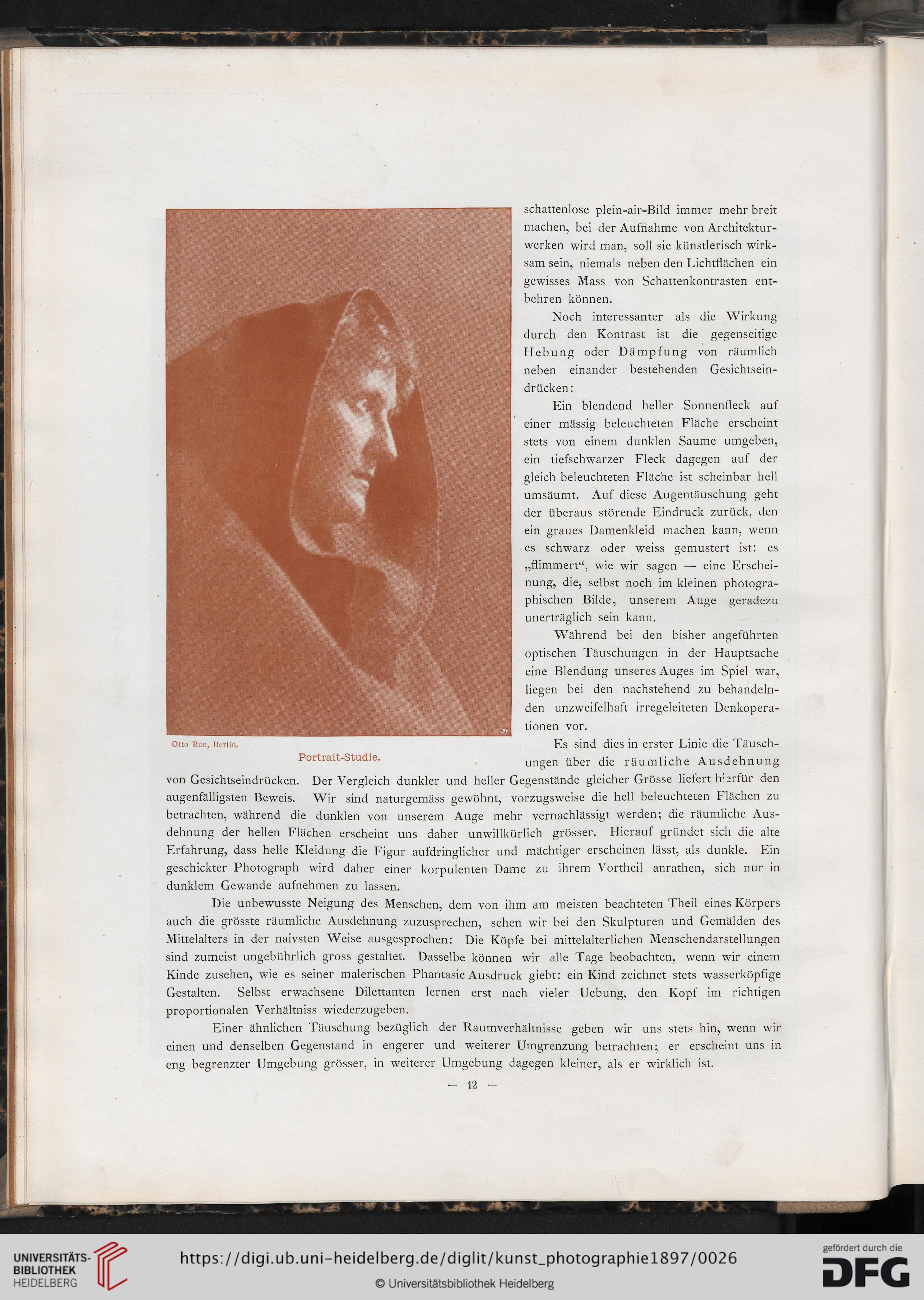

Es sind dies in erster Linie die Täusch-

ungen über die räumliche Ausdehnung

von Gesichtseindrücken. Der Vergleich dunkler und heller Gegenstände gleicher Grösse liefert hierfür den

augenfälligsten Beweis. Wir sind naturgemäss gewöhnt, vorzugsweise die hell beleuchteten Flächen zu

betrachten, während die dunklen von unserem Auge mehr vernachlässigt werden; die räumliche Aus-

dehnung der hellen Flächen erscheint uns daher unwillkürlich grösser. Hierauf gründet sich die alte

Erfahrung, dass helle Kleidung die Figur aufdringlicher und mächtiger erscheinen lässt, als dunkle. Ein

geschickter Photograph wird daher einer korpulenten Dame zu ihrem Vortheil anrathen, sich nur in

dunklem Gewände aufnehmen zu lassen.

Die unbewusste Neigung des Menschen, dem von ihm am meisten beachteten Theil eines Körpers

auch die grösste räumliche Ausdehnung zuzusprechen, sehen wir bei den Skulpturen und Gemälden des

Mittelalters in der naivsten Weise ausgesprochen: Die Köpfe bei mittelalterlichen Menschendarstellungen

sind zumeist ungebührlich gross gestaltet. Dasselbe können wir alle Tage beobachten, wenn wir einem

Kinde Zusehen, wie es seiner malerischen Phantasie Ausdruck giebt: ein Kind zeichnet stets wasserköpfige

Gestalten. Selbst erwachsene Dilettanten lernen erst nach vieler Uebung, den Kopf im richtigen

proportionalen Verhältniss wiederzugeben.

Einer ähnlichen Täuschung bezüglich der Raumverhältnisse geben wir uns stets hin, wenn wir

einen und denselben Gegenstand in engerer und weiterer Umgrenzung betrachten; er erscheint uns in

eng begrenzter Umgebung grösser, in weiterer Umgebung dagegen kleiner, als er wirklich ist.

12

machen, bei der Aufnahme von Architektur-

werken wird man, soll sie künstlerisch wirk-

sam sein, niemals neben den Lichtflächen ein

gewisses Mass von Schattenkontrasten ent-

behren können.

Noch interessanter als die Wirkung

durch den Kontrast ist die gegenseitige

Hebung oder Dämpfung von räumlich

neben einander bestehenden Gesichtsein-

drücken:

Ein blendend heller Sonnenfleck auf

einer mässig beleuchteten Fläche erscheint

stets von einem dunklen Saume umgeben,

ein tiefschwarzer Fleck dagegen auf der

gleich beleuchteten Fläche ist scheinbar hell

umsäumt. Auf diese Augentäuschung geht

der überaus störende Eindruck zurück, den

ein graues Damenkleid machen kann, wenn

es schwarz oder weiss gemustert ist: es

„flimmert“, wie wir sagen — eine Erschei-

nung, die, selbst noch im kleinen photogra-

phischen Bilde, unserem Auge geradezu

unerträglich sein kann.

Während bei den bisher angeführten

optischen Täuschungen in der Hauptsache

eine Blendung unseres Auges im Spiel war,

liegen bei den nachstehend zu behandeln-

den unzweifelhaft irregeleiteten Denkopera-

tionen vor.

Es sind dies in erster Linie die Täusch-

ungen über die räumliche Ausdehnung

von Gesichtseindrücken. Der Vergleich dunkler und heller Gegenstände gleicher Grösse liefert hierfür den

augenfälligsten Beweis. Wir sind naturgemäss gewöhnt, vorzugsweise die hell beleuchteten Flächen zu

betrachten, während die dunklen von unserem Auge mehr vernachlässigt werden; die räumliche Aus-

dehnung der hellen Flächen erscheint uns daher unwillkürlich grösser. Hierauf gründet sich die alte

Erfahrung, dass helle Kleidung die Figur aufdringlicher und mächtiger erscheinen lässt, als dunkle. Ein

geschickter Photograph wird daher einer korpulenten Dame zu ihrem Vortheil anrathen, sich nur in

dunklem Gewände aufnehmen zu lassen.

Die unbewusste Neigung des Menschen, dem von ihm am meisten beachteten Theil eines Körpers

auch die grösste räumliche Ausdehnung zuzusprechen, sehen wir bei den Skulpturen und Gemälden des

Mittelalters in der naivsten Weise ausgesprochen: Die Köpfe bei mittelalterlichen Menschendarstellungen

sind zumeist ungebührlich gross gestaltet. Dasselbe können wir alle Tage beobachten, wenn wir einem

Kinde Zusehen, wie es seiner malerischen Phantasie Ausdruck giebt: ein Kind zeichnet stets wasserköpfige

Gestalten. Selbst erwachsene Dilettanten lernen erst nach vieler Uebung, den Kopf im richtigen

proportionalen Verhältniss wiederzugeben.

Einer ähnlichen Täuschung bezüglich der Raumverhältnisse geben wir uns stets hin, wenn wir

einen und denselben Gegenstand in engerer und weiterer Umgrenzung betrachten; er erscheint uns in

eng begrenzter Umgebung grösser, in weiterer Umgebung dagegen kleiner, als er wirklich ist.

12