ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES MUHAMMEDANISCHEN ORNAMENTES.

175

fliesen der blauen Moschee von Tebris, beide wäh-

rend der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut.

Die größte Sammlung von Mosaiken aus der blauen

Moschee besitzt das Berliner Kunstgewerbemuseum;

mehrere Fragmente befinden sich ferner in den Samm-

lungen von Sevres und des South Kensington Museums

in London. In dem System der Flächenfüllung, in der

Linienführung der Ranken gleicht dieses persische

Pflanzenornament der Arabeske, denn es ist wie diese

eine in orientalisch-dekorativem Sinne ausgeführte

Umwandlung des antiken Pflanzenrankenwerkes. Die

Teppiche auf europäischen Bildern und besonders

die Fliesen der osmanischen Bauten. Das Berliner

Kunstgewerbemuseum besitzt gegen 15 große Fliesen-

panneaux mit persischem Rankenwerk allein oder

mit diesem und Arabesken vermischt dekorirt, die

alle auf wenige Jahrzehnte genau durch die Bau-

zeit der meist Stambuler Moscheen und Turbes,

welchen sie entnommen sind, datirt werden. Be-

stimmte botanische Vorbilder sind in den gezackten

Blättern, den Rosetten und Palmetten der persischen

Ranke nicht zu konstatiren, wie es bei ihrer an-

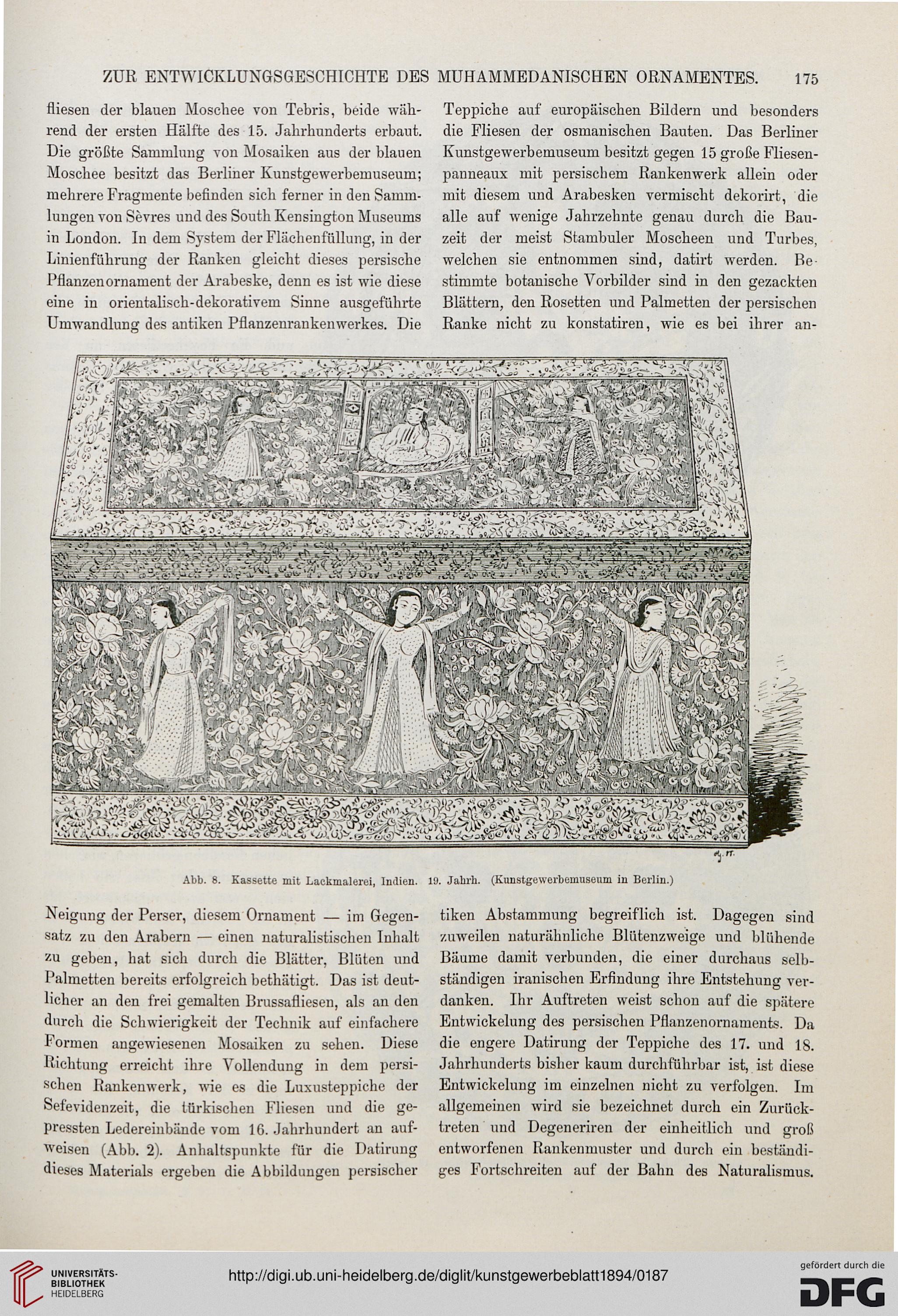

Abb. 8. Kassette mit Lackmalerei, Indien. 19. Jabrh. (Kunstgewerbemuseum in Berlin.)

Neigung der Perser, diesem Ornament — im Gegen-

satz zu den Arabern — einen naturalistischen Inhalt

zu geben, hat sich durch die Blätter, Blüten und

Palmetten bereits erfolgreich bethätigt. Das ist deut-

licher an den frei gemalten Brussafliesen, als an den

durch die Schwierigkeit der Technik auf einfachere

Formen angewiesenen Mosaiken zu sehen. Diese

Richtung erreicht ihre Vollendung in dem persi-

schen Rankenwerk, wie es die Luxusteppiche der

Sefevidenzeit, die türkischen Fliesen und die ge-

pressten Ledereinbände vom 16. Jahrhundert an auf-

weisen (Abb. 2). Anhaltspunkte für die Datirung

dieses Materials ergeben die Abbildungen persischer

tiken Abstammung begreiflich ist. Dagegen sind

zuweilen naturähnliche Blütenzweige und blühende

Bäume damit verbunden, die einer durchaus selb-

ständigen iranischen Erfindung ihre Entstehung ver-

danken. Ihr Auftreten weist schon auf die spätere

Entwickelung des persischen Pflanzenornaments. Da

die engere Datirung der Teppiche des 17. und 18.

Jahrhunderts bisher kaum durchführbar ist, ist diese

Entwickelung im einzelnen nicht zu verfolgen. Im

allgemeinen wird sie bezeichnet durch ein Zurück-

treten und Degeneriren der einheitlich und groß

entworfenen Rankenmuster und durch ein beständi-

ges Fortschreiten auf der Bahn des Naturalismus.

175

fliesen der blauen Moschee von Tebris, beide wäh-

rend der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut.

Die größte Sammlung von Mosaiken aus der blauen

Moschee besitzt das Berliner Kunstgewerbemuseum;

mehrere Fragmente befinden sich ferner in den Samm-

lungen von Sevres und des South Kensington Museums

in London. In dem System der Flächenfüllung, in der

Linienführung der Ranken gleicht dieses persische

Pflanzenornament der Arabeske, denn es ist wie diese

eine in orientalisch-dekorativem Sinne ausgeführte

Umwandlung des antiken Pflanzenrankenwerkes. Die

Teppiche auf europäischen Bildern und besonders

die Fliesen der osmanischen Bauten. Das Berliner

Kunstgewerbemuseum besitzt gegen 15 große Fliesen-

panneaux mit persischem Rankenwerk allein oder

mit diesem und Arabesken vermischt dekorirt, die

alle auf wenige Jahrzehnte genau durch die Bau-

zeit der meist Stambuler Moscheen und Turbes,

welchen sie entnommen sind, datirt werden. Be-

stimmte botanische Vorbilder sind in den gezackten

Blättern, den Rosetten und Palmetten der persischen

Ranke nicht zu konstatiren, wie es bei ihrer an-

Abb. 8. Kassette mit Lackmalerei, Indien. 19. Jabrh. (Kunstgewerbemuseum in Berlin.)

Neigung der Perser, diesem Ornament — im Gegen-

satz zu den Arabern — einen naturalistischen Inhalt

zu geben, hat sich durch die Blätter, Blüten und

Palmetten bereits erfolgreich bethätigt. Das ist deut-

licher an den frei gemalten Brussafliesen, als an den

durch die Schwierigkeit der Technik auf einfachere

Formen angewiesenen Mosaiken zu sehen. Diese

Richtung erreicht ihre Vollendung in dem persi-

schen Rankenwerk, wie es die Luxusteppiche der

Sefevidenzeit, die türkischen Fliesen und die ge-

pressten Ledereinbände vom 16. Jahrhundert an auf-

weisen (Abb. 2). Anhaltspunkte für die Datirung

dieses Materials ergeben die Abbildungen persischer

tiken Abstammung begreiflich ist. Dagegen sind

zuweilen naturähnliche Blütenzweige und blühende

Bäume damit verbunden, die einer durchaus selb-

ständigen iranischen Erfindung ihre Entstehung ver-

danken. Ihr Auftreten weist schon auf die spätere

Entwickelung des persischen Pflanzenornaments. Da

die engere Datirung der Teppiche des 17. und 18.

Jahrhunderts bisher kaum durchführbar ist, ist diese

Entwickelung im einzelnen nicht zu verfolgen. Im

allgemeinen wird sie bezeichnet durch ein Zurück-

treten und Degeneriren der einheitlich und groß

entworfenen Rankenmuster und durch ein beständi-

ges Fortschreiten auf der Bahn des Naturalismus.