228

RUNDSCHAU

Stückelung des Raumes durch Säulen und Einbauten. Das

schwierige Geschäft, Plakate sichtbar und übersichtlich auf-

zuhängen, mußte dort, vornehmlich wenn nicht viel Geld

zur Verfügung gestanden hat, besonders aufreibend ge-

wesen sein.

Gleich dem Aufgang gegenüber leuchtet uns die un-

übertroffene Leistung der »Beggarstaff Brothers« (Pryde und

Nicholson), das »Harpers«-Plakat mit dem »Yeoman« ent-

gegen. Nicht weit davon folgen einige treffliche Steinlens,

Cherets und Lautrecs. Im übrigen sind die frühesten Er-

zeugnisse und die Hauptmatadore dieser kurzlebigen Kunst

nicht gerade reichlich vertreten, soweit das Ausland in

Frage kommt. Sie sind ja auch bekannt genug und wurden

von Cheret herab bis zum Auftreten Muchas etwa un-

zählige Male vorgeführt.

Da mit der Ausstellung wohl praktische Zwecke ver-

bunden waren, befinden sich in der Hauptsache hier

jüngere Werke, durch die der Fabrikant und Unternehmer

am ehesten zu einem eigenen Versuch mit einem künst-

lerischen Plakat angeregt werden könnte; denn — kaum

erscheint es möglich — die »klassischen« Erzeugnisse der

neunziger Jahre gelten dem im Geschäftsleben stehenden

schon veraltet. Unter diesen jüngeren Sachen sind Amerika

und England gar nicht, ist Frankreich schwach, Italien

einigermaßen vertreten.

In Deutschland-Österreich ist bekanntermaßen nach

der kurzen Blütezeit der Unger, Fischer, Müller, v. Hof-

mann, Stuck, Cissarz, Greiner, Heine die Plakatkunst eben-

so eingeschlafen wie anderwärts.

Die Stuckmanier ist immer noch am Leben erhalten

worden durch diesen oder jenen Versuch. In Wien hat

man die spezifische Sezessionsnote, die erzwungen, ge-

wollt und so stillos wie nur denkbar ist (indem sie nur

den Regungen der eigenen Phantasie, nie den Anforderungen

des Werkzeugs oder der Zweckmäßigkeit folgt), auch auf

das Plakat angewendet; besonders von Kolo Moser, dessen

Arbeiten durchaus keine Fernwirkung haben.

In München haben mehrere Künstler, wie Feldbauer

und Erler, bemerkenswerte Blätter hervorgebracht. Aber

sie erfreuen eigentlich nur als geistvolle Zeichnungen und

sehen eher wie große Titelblätter für die Jugend, dagegen

gar nicht besonders plakatmäßig aus. Hohlwein hat hier,

in der Nachfolgschaft der Gebrüder Beggarstaff, gute Ar-

beiten geliefert unter Anwendung des Prinzips, möglichst

viel auszulassen und ohne Umriß in Farbflecken zu kom-

ponieren.

Hie und da spricht eine Einzelarbeit an, so das Plakat

für die Kölner Ausstellung von Fr. Brantzky oder das für

den »Tag« von Sütterlin. Auf dem ersteren fällt eine

wuchtige Architektur in malerischer Beleuchtung, auf dem

anderen eine Art Geiser auf. Das sind schon noch An-

zeigen, die darnach beschaffen sind, die Aufmerksamkeit

in der Straße auf sich zu lenken.

Sonst gibt es gerade das gar nicht mehr. Die Mehr-

zahl der neueren Arbeiten sind alles mehr oder weniger

gelungene Bilder, die aber nicht auffallen oder gar auf-

regen können. Die verwertbaren Gedanken sind eben er-

schöpft. Was für eine wirkungslose Ausflucht ist es, wenn

Zeichner wie Jos. Mauder, Weidenschlager, Otto Obermaier

ihr Heil darin suchen, dem augenblicklichenSentimentalitäts-

geschmack zu schmeicheln und Biedermeierfiguren an die

Litfaßsäule werfen. Man kann das geradezu als unsinnig

bezeichnen, denn die genügsame, in sich gekehrte und be-

scheidene Biedermeierzeit bietet doch am allerwenigsten

einen verständigen Anhalt zur Herstellung eines modernen

Plakats.

Wenigstens einen Schlager fand ich unter den vielen

Proben der letzten fünf bis acht Jahre, die überwältigend

komische Figur der lachenden Amme (Vierländerin?) für

»Das kleine Witzblatt«. Ohne Worte wird der Charakter

der angezeigten Ware nicht nur beispiellos gut, sondern

auch ungeheuer vielsagend gekennzeichnet. Wer das Plakat

sieht, wird sich wohl, ohne Ausnahme, wenigstens einmal

nach dem kleinen Witzblatt umsehen, wenn er es nicht

schon kennt.

Durch Auslage von Tafeln aus Büchern über die Plakat-

kunst wird das Bild von der älteren Periode noch ergänzt.

Daß die Sammlung der neueren Arbeiten nicht recht den

Glauben an eine weitere Zukunft dieses Kunstgebietes auf-

kommen läßt, ist schließlich nicht Schuld der Veranstalter

unserer Ausstellung. Sie konnten nichts Besseres bieten,

als von den Künstlern selbst geliefert wird, und die Aus-

stellung wirft die Behauptung, daß das Plakat Modesache

war und infolge zu hastiger Förderung sich nur allzu schnell

erschöpfen mußte, nicht Um. Prof. Dr. Hans W. Singer

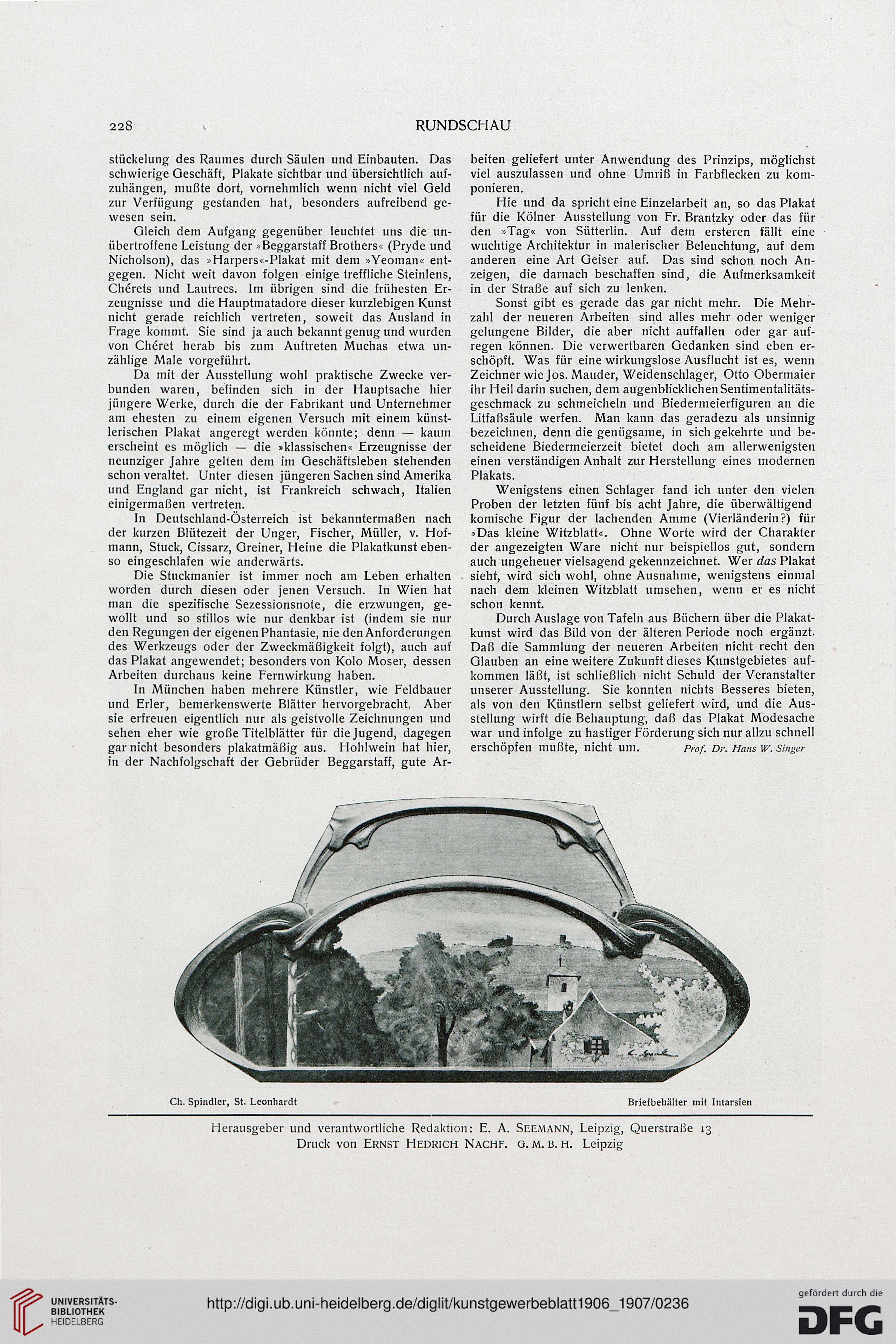

Cli. Spindler, St. Leonhardt

Briefbehälter mit Intarsien

Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13

Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig

RUNDSCHAU

Stückelung des Raumes durch Säulen und Einbauten. Das

schwierige Geschäft, Plakate sichtbar und übersichtlich auf-

zuhängen, mußte dort, vornehmlich wenn nicht viel Geld

zur Verfügung gestanden hat, besonders aufreibend ge-

wesen sein.

Gleich dem Aufgang gegenüber leuchtet uns die un-

übertroffene Leistung der »Beggarstaff Brothers« (Pryde und

Nicholson), das »Harpers«-Plakat mit dem »Yeoman« ent-

gegen. Nicht weit davon folgen einige treffliche Steinlens,

Cherets und Lautrecs. Im übrigen sind die frühesten Er-

zeugnisse und die Hauptmatadore dieser kurzlebigen Kunst

nicht gerade reichlich vertreten, soweit das Ausland in

Frage kommt. Sie sind ja auch bekannt genug und wurden

von Cheret herab bis zum Auftreten Muchas etwa un-

zählige Male vorgeführt.

Da mit der Ausstellung wohl praktische Zwecke ver-

bunden waren, befinden sich in der Hauptsache hier

jüngere Werke, durch die der Fabrikant und Unternehmer

am ehesten zu einem eigenen Versuch mit einem künst-

lerischen Plakat angeregt werden könnte; denn — kaum

erscheint es möglich — die »klassischen« Erzeugnisse der

neunziger Jahre gelten dem im Geschäftsleben stehenden

schon veraltet. Unter diesen jüngeren Sachen sind Amerika

und England gar nicht, ist Frankreich schwach, Italien

einigermaßen vertreten.

In Deutschland-Österreich ist bekanntermaßen nach

der kurzen Blütezeit der Unger, Fischer, Müller, v. Hof-

mann, Stuck, Cissarz, Greiner, Heine die Plakatkunst eben-

so eingeschlafen wie anderwärts.

Die Stuckmanier ist immer noch am Leben erhalten

worden durch diesen oder jenen Versuch. In Wien hat

man die spezifische Sezessionsnote, die erzwungen, ge-

wollt und so stillos wie nur denkbar ist (indem sie nur

den Regungen der eigenen Phantasie, nie den Anforderungen

des Werkzeugs oder der Zweckmäßigkeit folgt), auch auf

das Plakat angewendet; besonders von Kolo Moser, dessen

Arbeiten durchaus keine Fernwirkung haben.

In München haben mehrere Künstler, wie Feldbauer

und Erler, bemerkenswerte Blätter hervorgebracht. Aber

sie erfreuen eigentlich nur als geistvolle Zeichnungen und

sehen eher wie große Titelblätter für die Jugend, dagegen

gar nicht besonders plakatmäßig aus. Hohlwein hat hier,

in der Nachfolgschaft der Gebrüder Beggarstaff, gute Ar-

beiten geliefert unter Anwendung des Prinzips, möglichst

viel auszulassen und ohne Umriß in Farbflecken zu kom-

ponieren.

Hie und da spricht eine Einzelarbeit an, so das Plakat

für die Kölner Ausstellung von Fr. Brantzky oder das für

den »Tag« von Sütterlin. Auf dem ersteren fällt eine

wuchtige Architektur in malerischer Beleuchtung, auf dem

anderen eine Art Geiser auf. Das sind schon noch An-

zeigen, die darnach beschaffen sind, die Aufmerksamkeit

in der Straße auf sich zu lenken.

Sonst gibt es gerade das gar nicht mehr. Die Mehr-

zahl der neueren Arbeiten sind alles mehr oder weniger

gelungene Bilder, die aber nicht auffallen oder gar auf-

regen können. Die verwertbaren Gedanken sind eben er-

schöpft. Was für eine wirkungslose Ausflucht ist es, wenn

Zeichner wie Jos. Mauder, Weidenschlager, Otto Obermaier

ihr Heil darin suchen, dem augenblicklichenSentimentalitäts-

geschmack zu schmeicheln und Biedermeierfiguren an die

Litfaßsäule werfen. Man kann das geradezu als unsinnig

bezeichnen, denn die genügsame, in sich gekehrte und be-

scheidene Biedermeierzeit bietet doch am allerwenigsten

einen verständigen Anhalt zur Herstellung eines modernen

Plakats.

Wenigstens einen Schlager fand ich unter den vielen

Proben der letzten fünf bis acht Jahre, die überwältigend

komische Figur der lachenden Amme (Vierländerin?) für

»Das kleine Witzblatt«. Ohne Worte wird der Charakter

der angezeigten Ware nicht nur beispiellos gut, sondern

auch ungeheuer vielsagend gekennzeichnet. Wer das Plakat

sieht, wird sich wohl, ohne Ausnahme, wenigstens einmal

nach dem kleinen Witzblatt umsehen, wenn er es nicht

schon kennt.

Durch Auslage von Tafeln aus Büchern über die Plakat-

kunst wird das Bild von der älteren Periode noch ergänzt.

Daß die Sammlung der neueren Arbeiten nicht recht den

Glauben an eine weitere Zukunft dieses Kunstgebietes auf-

kommen läßt, ist schließlich nicht Schuld der Veranstalter

unserer Ausstellung. Sie konnten nichts Besseres bieten,

als von den Künstlern selbst geliefert wird, und die Aus-

stellung wirft die Behauptung, daß das Plakat Modesache

war und infolge zu hastiger Förderung sich nur allzu schnell

erschöpfen mußte, nicht Um. Prof. Dr. Hans W. Singer

Cli. Spindler, St. Leonhardt

Briefbehälter mit Intarsien

Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13

Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig