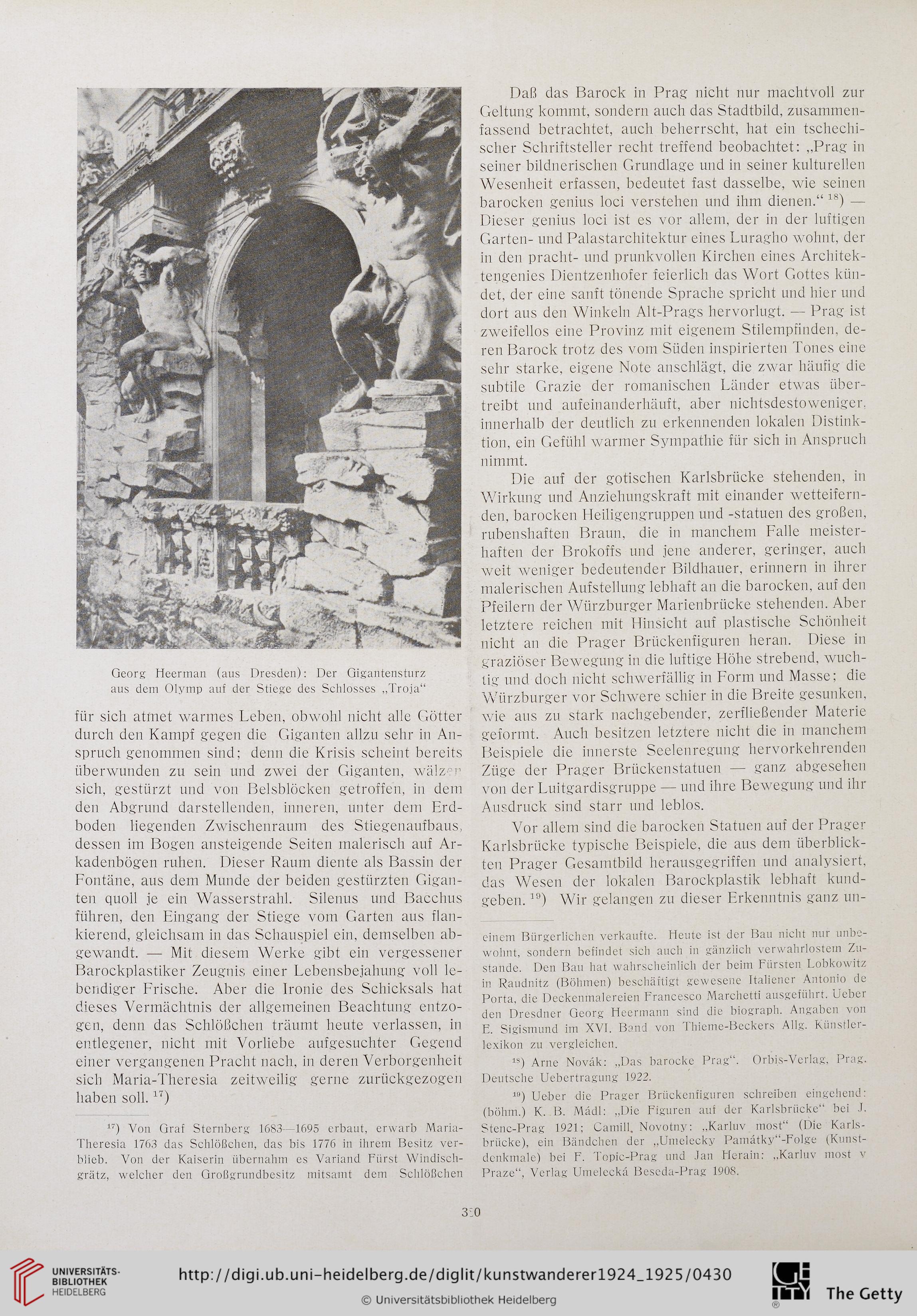

Qeorg Heerman (aus Dresden): Der Gigantensturz

aus dem Olymp auf der Stiege des Schlosses „Troja“

für sicli atmet warmes Leben, obwohl nicht alle Götter

durch den Kampf g'egen die Giganten allzu selir in An-

spruch genommen sind; denn die Krisis scheint bereits

überwunden zu sein und zwei der Giganten, wälzm1

sich, g-estürzt und von Belsblöcken g:etroffen, in dem

den Abgrund darstellenden, inneren, unter dem Erd-

boden lieg;enden Zwiscltenraum des Stiegenaufbaus,

dessen im Bog:en ansteig:ende Seiten malerisch auf Ar-

kadenbög:en ruhen. Dieser Raum diente als Bassin der

Fontäne, aus dem Munde der beiden g;estürzten Gig:an-

ten quoll je ein Wasserstrahl. Silenus und Bacchus

führen, den Eingang der Stieg’e vom Garten aus flan-

kierend, gleichsam in das Schauspiel ein, demselben ab-

g'ewandt. — Mit diesem Werke gibt ein vergessener

Barockplastiker Zeugnis einer Lebensbejahung voll le-

bendiger Frische. Aber die Ironie des Schicksals hat

dieses Vermächtnis der allgemeinen Beachtung entzo-

gen, denn das Schlößchen träumt heute verlassen, in

entlegener, nicht mit Vorliebe aufgesuchter Gegend

einer vergangenen Praclit nach, in deren Verborgenheit

sich Maria-Theresia zeitweilig gerne zurückgezogen

liaben soll.17)

17) Von Graf Sternberg 1683—1695 erbaut, erwarb Maria-

Theresia 1763 das Schlößchen, das bis 1776 in ihrem Besitz ver-

biieb. Von der Kaiserin iibernahm es Variand Fiirst Windisch-

grätz, welcher den Großgrundbesitz mitsamt dem Schlößchen

Daß das Barock in Prag nicht nur machtvoll zur

Geltung kommt, sondern auch das Stadtbild, zusammen-

fassend betrachtet, auch beherrscht, hat ein tschechi-

scher Schriftsteller recht treffend beobachtet: „Prag in

seiner bildnerischen Grundlage und in seiner kulturellen

Wesenlieit erfassen, bedeutet fast dasselbe, wie seinen

barocken genius loci verstehen und ihm dienen.“ 18) —

Dieser genius loci ist es vor allem, der in der luftigen

Garten- und Palastarchitektur eines Luragho wohnt, der

in den praclit- und prunkvollen Kirchen eines Architek-

tengenies Dientzenliofer feierlich das Wort Gottes kün-

det, der eine sanft tönende Sprache spricht und hier und

dort aus den Winkeln Alt-Prags hervorlugt. — Prag ist

zweifellos eine Provinz mit eigenem Stilempfinden, de-

ren Barock trotz des vom Süden inspirierten Tones eine

sehr starke, eigene Note anschlägt, die zwar häufig die

subtile Grazie der romanischen Länder etwas über-

treibt und aufeinanderhäuft, aber nichtsdestoweniger.

innerhalb der deutlich zu erkennenden lokalen Distink-

tion, ein Gefühl warmer Sympathie für sich in Anspruch

nimmt.

Die auf der gotischen Karlsbrücke stehenden, in

Wirkung und Anziehungskraft mit einander wetteifern-

den, barocken Heiligengruppen und -statuen des großen,

rubenshaften Braun, die in manchem Falle meister-

haften der Brokoffs und jene anderer, geringer, auch

weit weniger bedeutender Bildhauer, erinnern in ihrer

malerischen Aufstellung lebhaft an die barocken, auf den

Pfeilern der Würzburger Marienbrücke stehenden. Aber

letztere reichen mit Hinsicht auf plastische Schönheit

nicht an die Prager Brückenfiguren heran. Diese in

graziöser Bewegung in die luftige Höhe strebend, wuch-

tig und docli nicht schwerfällig in Form und Masse; die

Würzburger vor Schwere schier in die Breite gesunken,

wie aus zu stark nachgebender, zerfließender Materie

geformt. Auch besitzen letztere nicht die in manchem

Beispiele die innerste Seelenregung hervorkehrenden

Züge der Prager Brückenstatuen — ganz abgesehen

von der Luitgardisgruppe — und ihre Bewegung und ihr

Ausdruck sind starr und leblos.

Vor allem sind die barocken Statuen auf der Prager

Karlsbrücke typische Beispiele, die aus dem überblick-

ten Prager Gesamtbild herausgegriffen und analysiert,

das Wesen der lokalen Barockplastik lebhaft kund-

geben.19) Wir gelangen zu dieser Erkenntnis ganz un-

einem Biirgerlichen verkaufte. Heute ist der Bau nicht nur unbe-

wohnt, sondern befindet sich auch in gänziich verwahrlostem Zu-

stande. Den Bau hat wahrscheinlich der beim Fürsten Lobkowitz

in Raudnitz (Böhmen) beschäftigt gewesene Italiener Antonio de

Porta, die Deckenmalereien Francesco Marchetti ausgeführt. Ueber

den Dresdner Georg Heermann sind die biograph. Angaben von

E. Sigismund im XVI. Band von I hieme-Beckers Allg. Künstler-

lexikon zu vergleichen.

ls) Arne Noväk: „Das barocke Prag“. Orbis-Vcrlag, Prag.

Deutsche Uebertragung 1922.

lrt) Ueber die Prager Brückenfiguren schreiben eingehend:

(böhm.) K. B. Mädl: „Die Figuren auf der Karlsbrücke“ bei J.

Stenc-Prag 1921; Camill. Novotny: „Karluv most“ (Die Karls-

brücke), ein Bändchen der „Umelecky Pamätky“-Folge (Kunst-

denkmale) bei F. Tcpic-Prag und Jan Herain: „Karluv most v

Praze“, Verlag Umeleckä Beseda-Prag 1908.

3:0