Simeon dem Styliten gewidmet, den 459 eine unabseh-

bare Menge zu Grabe geleiitete. Auch wenn diese alte

Beschriftung fehlte, würde man die Absicht ohne weite-

res erkennen. Denn man sieht, wenn auch in primitiver

Technik, den Heiligen, der 40 Jahre auf einer erst 6,

dann 12, schließlich 30 Ell'en hohen Säulie in der syri-

schen Wiiste gelebt hat, auf der P'lattform stehen, mit

ausgebreiteten Armen, und eiine angelehnte Leiter mit

16 Sprossen führt zu ihm hinauf. Ein einfacher Zweig,

eines der häufigsten sepulkralen Symbole, zeigt an, daß

man dem Dahingeschiedenen die Siegespalme zuerkennt.

Außer einem Weibwasserkessel, einer Vitrine mit

Ampullen und einem Schrank Meiner Bronzesachen ist

sonst nichts Bemerkenswertes in diesem Saal.

Man hat eine gute Marschleistung hinter sich, ehe

man im Louvre (der in seiner Aufstellung ja mehr als

irgend ein anderes Museum durch Stiftungen und Expe-

ditionsergebnisse, aber auch durch Gesichtspunkte nach

Lntstehuugszweck oder gar Material gehemmt ist) zu-

sammengefunden hat, was noch in diese frühchristliche

Abteilung hineingehört. Im Saal der Elfenbeine stehen

unter anderen Stücken dieser Zeit das berühmte fünf-

teflige Barberinidyptichon, ein Mischwerk alexandri-

nisch-byzantinischer Kunst, das von den einen (Wulff)

vorsichtig als „oströmischer Kaiser als Barbarenbesie-

ger“ angesprochen, von Byzantinisten aber gern als

Darstellung Justinians erkannt wird (Diehl) oder gar —

sehr kühn — die Erklärung „Konstantin als Glaubens-

held“ findet (Strzygowski). Das Barberinidyptlichon

enttäuscht im Original, es ist zu glatt und zu glänzend

gearbeitet und verliert auf diese Weise von seiner Aus-

Abb. 3. Pilaster mit Wandbekleidung. Aus einer Kirche des

Apolloklosters von Bawit. (Nach Chassinat.) — Paris, Louvre

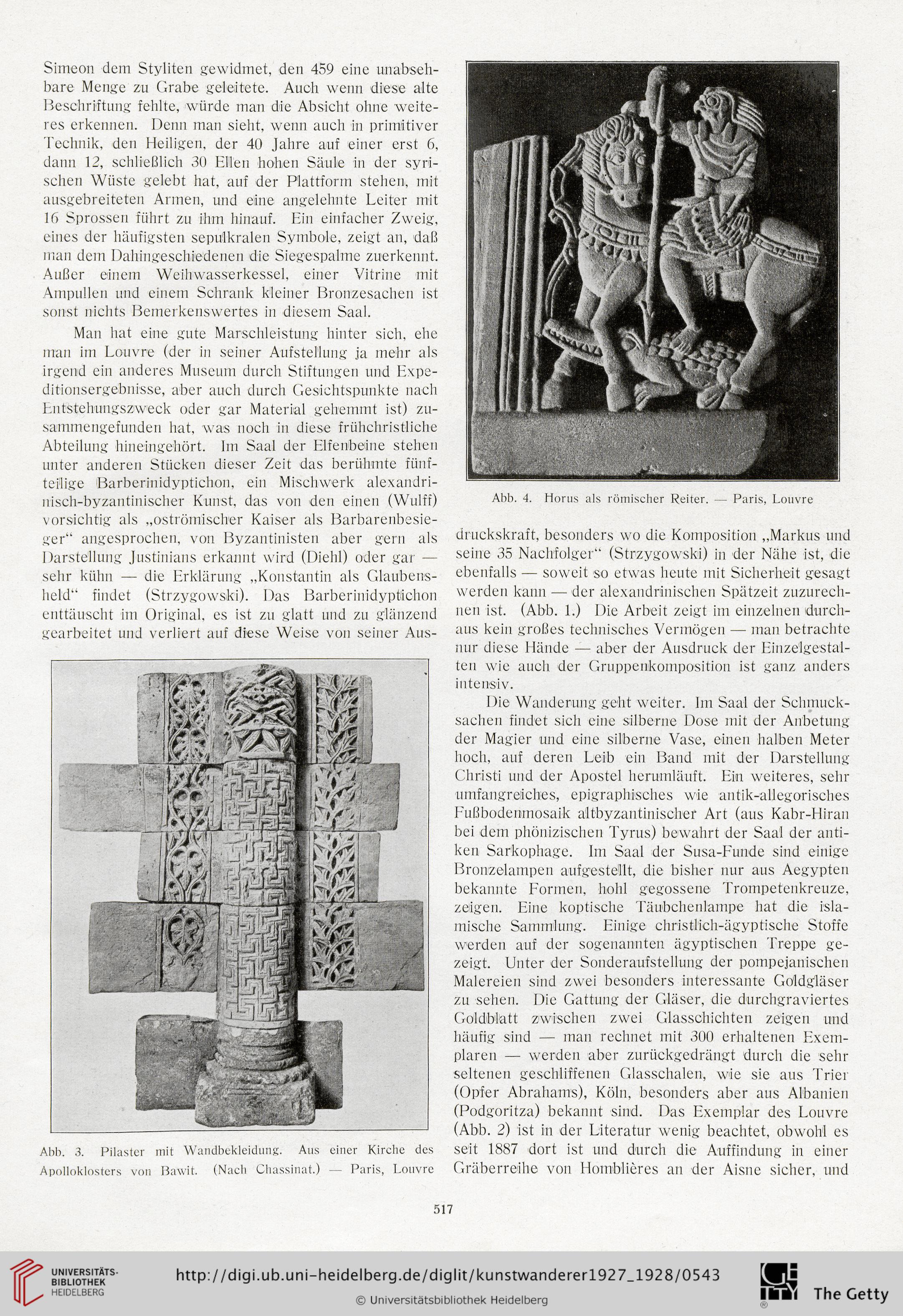

Abb. 4. Horus als römischer Reiter. — Paris, Louvre

druckskraft, besonders wo die Komposition „Markus und

seine 35 Nachfolger“ (Strzygowski) in der Nähe ist, die

ebenfalls — soweit so etvvas heute mit Sicherheit gesagt

werden kann — der alexaudrinischen Spätzeit zuzurech-

nen ist. (Abb. 1.) Die Arbeit zeigt im einzelnen dureh-

aus kein großes technisches Vermögen — man betrachte

nur diese Hände — aber der Ausdruck der Einzelgestal-

ten wie auch der Gruppenkomposition ist ganz anders

intensiv.

Die Wanderung geht weiter. Im Saal der Schmuck-

sachen findet sich eine siilberne Dose mit der Anbetung

der Magier und eine silberne Vase, einen halben Meter

hoch, auf deren Leib ein Band mit der Darstellung

Christi und der Apostel herumläuft. Ein weiteres, selir

umfangreiches, epigraphisches wie antik-allegorisches

Fußbodenmosaik altbyzantinischef Art (aus Kabr-Hiran

bei dem phönizischen Tyrus) bewahrt der Saal der anti-

ken Sarkophage. Im Saal der Susa-Funde sind einige

Bronzelampen aufgestellt, die bisher nur aus Aegypten

bekannte Formen, hohl gegossene Trompetenkreuze,

zeiigen. Eine koptische Täubchenlampe hat die isla-

mische Sammlung. Einige christlich-ägyptische Stoffe

werden auf der sogenannten ägyptischen Treppe ge-

zeigt. Unter der Sonderaufstellung der pompejanischen

Malereien sind zwei besonders interessante Goldgläser

zu sehen. Die Gattung der Gläser, die durchgraviertes

Goldblätt zwischen zwei Glasschichten zeigen und

häufig sind — man rechnet mit 300 erhaltenen Exem-

plaren — werden aber zurückgedrängt durch die sehr

seltenen geschliffenen Glasschalen, wie sie aus Triei’

(Opfer Abrahams), Köln, besonders aber aus Albanien

(Podgoritza) bekannt sind. Das Exemplar des Louvre

(Abb. 2) ist in der Literatur wenig beachtet, obwohl es

seit 1887 dort ist und durch die Auffindung in einer

Gräberreihe von Homblieres an der Aisne sicher, und

517

bare Menge zu Grabe geleiitete. Auch wenn diese alte

Beschriftung fehlte, würde man die Absicht ohne weite-

res erkennen. Denn man sieht, wenn auch in primitiver

Technik, den Heiligen, der 40 Jahre auf einer erst 6,

dann 12, schließlich 30 Ell'en hohen Säulie in der syri-

schen Wiiste gelebt hat, auf der P'lattform stehen, mit

ausgebreiteten Armen, und eiine angelehnte Leiter mit

16 Sprossen führt zu ihm hinauf. Ein einfacher Zweig,

eines der häufigsten sepulkralen Symbole, zeigt an, daß

man dem Dahingeschiedenen die Siegespalme zuerkennt.

Außer einem Weibwasserkessel, einer Vitrine mit

Ampullen und einem Schrank Meiner Bronzesachen ist

sonst nichts Bemerkenswertes in diesem Saal.

Man hat eine gute Marschleistung hinter sich, ehe

man im Louvre (der in seiner Aufstellung ja mehr als

irgend ein anderes Museum durch Stiftungen und Expe-

ditionsergebnisse, aber auch durch Gesichtspunkte nach

Lntstehuugszweck oder gar Material gehemmt ist) zu-

sammengefunden hat, was noch in diese frühchristliche

Abteilung hineingehört. Im Saal der Elfenbeine stehen

unter anderen Stücken dieser Zeit das berühmte fünf-

teflige Barberinidyptichon, ein Mischwerk alexandri-

nisch-byzantinischer Kunst, das von den einen (Wulff)

vorsichtig als „oströmischer Kaiser als Barbarenbesie-

ger“ angesprochen, von Byzantinisten aber gern als

Darstellung Justinians erkannt wird (Diehl) oder gar —

sehr kühn — die Erklärung „Konstantin als Glaubens-

held“ findet (Strzygowski). Das Barberinidyptlichon

enttäuscht im Original, es ist zu glatt und zu glänzend

gearbeitet und verliert auf diese Weise von seiner Aus-

Abb. 3. Pilaster mit Wandbekleidung. Aus einer Kirche des

Apolloklosters von Bawit. (Nach Chassinat.) — Paris, Louvre

Abb. 4. Horus als römischer Reiter. — Paris, Louvre

druckskraft, besonders wo die Komposition „Markus und

seine 35 Nachfolger“ (Strzygowski) in der Nähe ist, die

ebenfalls — soweit so etvvas heute mit Sicherheit gesagt

werden kann — der alexaudrinischen Spätzeit zuzurech-

nen ist. (Abb. 1.) Die Arbeit zeigt im einzelnen dureh-

aus kein großes technisches Vermögen — man betrachte

nur diese Hände — aber der Ausdruck der Einzelgestal-

ten wie auch der Gruppenkomposition ist ganz anders

intensiv.

Die Wanderung geht weiter. Im Saal der Schmuck-

sachen findet sich eine siilberne Dose mit der Anbetung

der Magier und eine silberne Vase, einen halben Meter

hoch, auf deren Leib ein Band mit der Darstellung

Christi und der Apostel herumläuft. Ein weiteres, selir

umfangreiches, epigraphisches wie antik-allegorisches

Fußbodenmosaik altbyzantinischef Art (aus Kabr-Hiran

bei dem phönizischen Tyrus) bewahrt der Saal der anti-

ken Sarkophage. Im Saal der Susa-Funde sind einige

Bronzelampen aufgestellt, die bisher nur aus Aegypten

bekannte Formen, hohl gegossene Trompetenkreuze,

zeiigen. Eine koptische Täubchenlampe hat die isla-

mische Sammlung. Einige christlich-ägyptische Stoffe

werden auf der sogenannten ägyptischen Treppe ge-

zeigt. Unter der Sonderaufstellung der pompejanischen

Malereien sind zwei besonders interessante Goldgläser

zu sehen. Die Gattung der Gläser, die durchgraviertes

Goldblätt zwischen zwei Glasschichten zeigen und

häufig sind — man rechnet mit 300 erhaltenen Exem-

plaren — werden aber zurückgedrängt durch die sehr

seltenen geschliffenen Glasschalen, wie sie aus Triei’

(Opfer Abrahams), Köln, besonders aber aus Albanien

(Podgoritza) bekannt sind. Das Exemplar des Louvre

(Abb. 2) ist in der Literatur wenig beachtet, obwohl es

seit 1887 dort ist und durch die Auffindung in einer

Gräberreihe von Homblieres an der Aisne sicher, und

517