aber gemeinverständlichen Pointen beizukommen strebten,

und so konnte es nicht fehlen, daß bereits nach einem

Vierteljahr die Übersiedelung von Hamburg nach Berlin

in Begleitung einer kleinen Schar von Abonnenten vor

sich ging. Hier übernahmen Paul von Schönthan und

ich das redaktionelle Kommando. Österreich blieb m

unseren Konventikeln noch längere Zeit Trumpf, da sich

zu den genannten Illustratoren noch andere Bundesbrüder

von diesseits der Leitha: Zasche, Graetz, Stur, hinzu-

fanden, m deren Mitte ich als unverstandener und

nichtverstehender Berliner bisweilen einen schweren

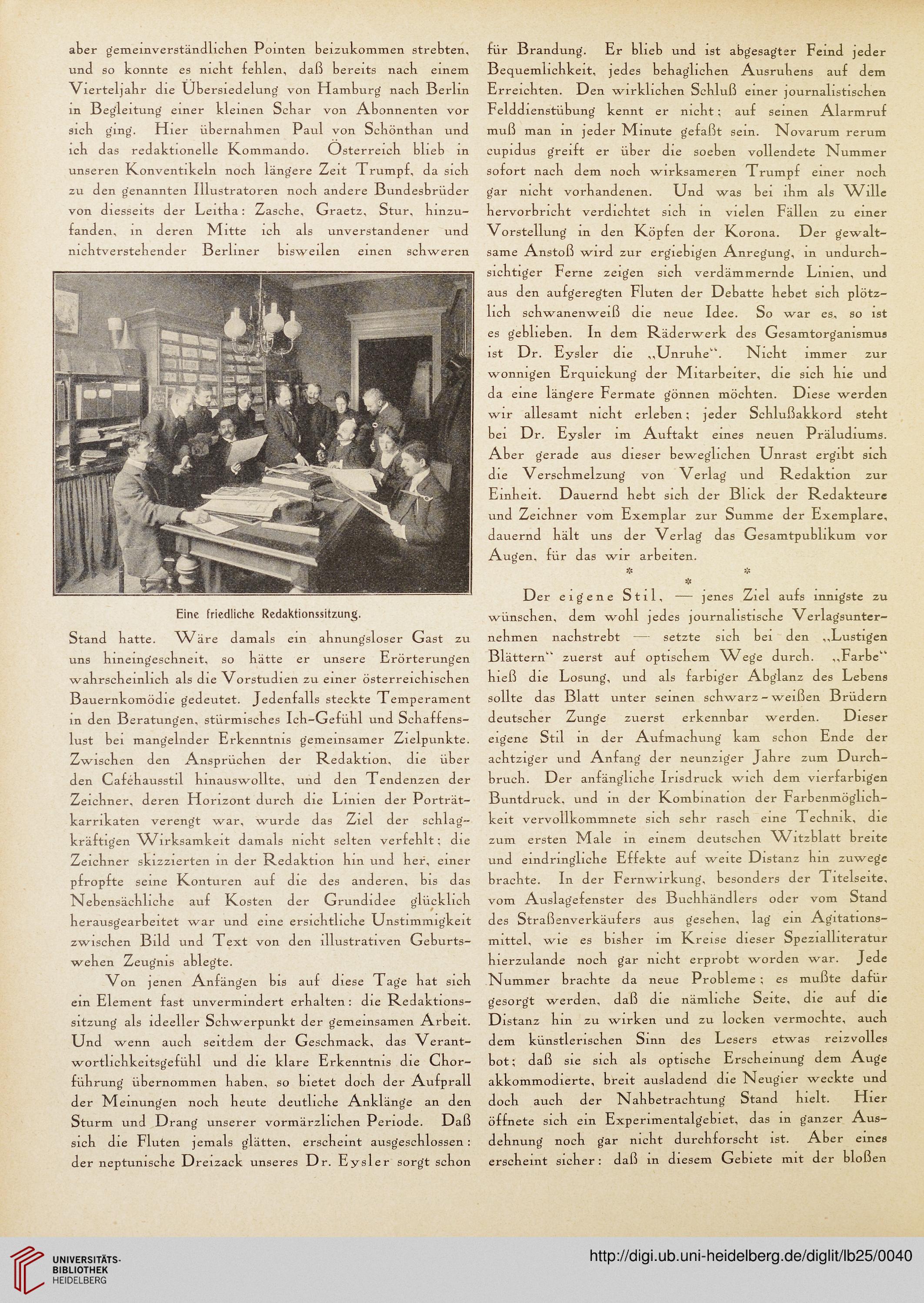

Eine friedliche Redaktionssitzung.

Stand hatte. Wäre damals ein ahnungsloser Gast zu

uns hmemgeschneit, so hätte er unsere Erörterungen

wahrscheinlich als die Vorstudien zu einer österreichischen

Bauernkomödie gedeutet. Jedenfalls steckte Temperament

in den Beratungen, stürmisches Ich-Gefühl und Schaffens-

lust bei mangelnder Erkenntnis gemeinsamer Zielpunkte.

Zwischen den Ansprüchen der Redaktion, die über

den Cafehausstil hinauswollte, und den Tendenzen der

Zeichner, deren Horizont durch die Limen der Porträt-

karnkaten verengt war, wurde das Ziel der schlag-

kräftigen Wirksamkeit damals nicht selten verfehlt; die

Zeichner skizzierten in der Redaktion hin und her, einer

pfropfte seine Konturen auf die des anderen, bis das

Nebensächliche auf Kosten der Grundidee glücklich

herausgearbeitet war und eine ersichtliche Unstimmigkeit

zwischen Bild und Text von den illustrativen Geburts-

wehen Zeugnis ablegte.

Von jenen Anfängen bis auf diese Tage hat sich

em Element fast unvermindert erhalten : die Redaktions-

sitzung als ideeller Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit.

Und wenn auch seitdem der Geschmack, das Verant-

wortlichkeitsgefühl und die klare Erkenntnis die Chor-

führung übernommen hab en, so bietet doch der Aufprall

der Meinungen noch heute deutliche Anklänge an den

Sturm und Dr ang unserer vormärzlichen Periode. Daß

sich die Fluten jemals glätten, erscheint ausgeschlossen :

der neptunische Dreizack unseres Dr. Eysler sorgt schon

für Brandung. Er blieb und ist abgesagter Feind jeder

Bequemlichkeit, jedes behaglichen Ausruhens auf dem

Erreichten. Den wirklichen Schluß einer journalistischen

Felddienstübung kennt er nicht; auf seinen Alarmruf

muß man m jeder Minute gefaßt sein. Novarum rerum

cupidus greift er über die soeben vollendete Nummer

sofort nach dem noch wirksameren Trumpf einer noch

gar nicht vorhandenen. Und was bei ihm als Wille

hervorbricht verdichtet sich m vielen Fällen zu einer

Vorstellung m den Köpfen der Korona. Der gewalt-

same Anstoß wird zur ergiebigen Anregung, in undurch-

sichtiger Ferne zeigen sich verdämmernde Linien, und

aus den aufgeregten Fluten der Debatte hebet sich plötz-

lich schwanenweiß die neue Idee. So war es, so ist

es geblieben. In dem Räderwerk des Gesamtorganismus

ist Dr. Eysl er die „Unruhe“. Nicht immer zur

wonnigen Erquickung der Mitarbeiter, die sich hie und

da eine längere Fermate gönnen möchten. Diese werden

wir allesamt nicht erleben; jeder Schlußakkord steht

bei Dr. Eysl er im Auftakt eines neuen Präludiums.

Aber gerade aus dieser beweglichen Unrast ergibt sich

die Verschmelzung von Verlag und Redaktion zur

Einheit. Dauernd hebt sich der Blick der Redakteure

und Zeichner vom Exemplar zur Summe der Exemplare,

dauernd hält uns der Verlag das Gesamtpublikum vor

Augen, für das wir arbeiten.

❖ ❖

❖

Der eigene Stil , - jenes Ziel aufs innigste zu

wünschen, dem wohl jedes journalistische Verlagsunter-

nehmen nachstrebt — setzte sich bei den „Lustigen

Blättern“ zuerst auf optischem Wege durch. „Farbe“

hieß die Losung, und als farbiger Abgl anz des Lebens

sollte das Blatt unter seinen schwarz - weißen Brüdern

deutscher Zunge zuerst erkennbar werden. Dieser

eigene Stil in der Aufmachung kam schon Ende der

achtziger und Anfang der neunziger Jahre zum Durch-

bruch. Der anfängliche Insdruck wich dem vierfarbigen

Buntdruck, und m der Kombination der Farbenmöglich-

keit vervollkommnete sich sehr rasch eine Technik, die

zum ersten Male m einem deutschen Witzblatt breite

und eindringliche Effekte auf weite Distanz hm zuwege

brachte. In der Fernwirkung, besonders der Titelseite,

vom Auslagefenster des Buchhändlers oder vom Stand

des Straßenverkäufers aus gesehen, lag ein Agitations-

mittel, wie es bisher im Kreise dieser Spezialliteratur

hierzulande noch gar nicht erprobt worden war. Jede

Nummer brachte da neue Probleme ; es mußte dafür

gesorgt werden, daß die nämliche Seite, die auf die

Distanz hm zu wirken und zu locken vermochte, auch

dem künstlerischen Sinn des Lesers etwas reizvolles

bot; daß sie sich als optische Erscheinung dem Auge

akkommodierte, breit ausladend die Neugier weckte und

doch auch der Nahbetrachtung Stand hielt. Hier

öffnete sich em Experimentalgebiet, das m ganzer Aus-

dehnung noch gar nicht durchforscht ist. Aber eines

erscheint sicher: daß m diesem Gebiete mit der bloßen

und so konnte es nicht fehlen, daß bereits nach einem

Vierteljahr die Übersiedelung von Hamburg nach Berlin

in Begleitung einer kleinen Schar von Abonnenten vor

sich ging. Hier übernahmen Paul von Schönthan und

ich das redaktionelle Kommando. Österreich blieb m

unseren Konventikeln noch längere Zeit Trumpf, da sich

zu den genannten Illustratoren noch andere Bundesbrüder

von diesseits der Leitha: Zasche, Graetz, Stur, hinzu-

fanden, m deren Mitte ich als unverstandener und

nichtverstehender Berliner bisweilen einen schweren

Eine friedliche Redaktionssitzung.

Stand hatte. Wäre damals ein ahnungsloser Gast zu

uns hmemgeschneit, so hätte er unsere Erörterungen

wahrscheinlich als die Vorstudien zu einer österreichischen

Bauernkomödie gedeutet. Jedenfalls steckte Temperament

in den Beratungen, stürmisches Ich-Gefühl und Schaffens-

lust bei mangelnder Erkenntnis gemeinsamer Zielpunkte.

Zwischen den Ansprüchen der Redaktion, die über

den Cafehausstil hinauswollte, und den Tendenzen der

Zeichner, deren Horizont durch die Limen der Porträt-

karnkaten verengt war, wurde das Ziel der schlag-

kräftigen Wirksamkeit damals nicht selten verfehlt; die

Zeichner skizzierten in der Redaktion hin und her, einer

pfropfte seine Konturen auf die des anderen, bis das

Nebensächliche auf Kosten der Grundidee glücklich

herausgearbeitet war und eine ersichtliche Unstimmigkeit

zwischen Bild und Text von den illustrativen Geburts-

wehen Zeugnis ablegte.

Von jenen Anfängen bis auf diese Tage hat sich

em Element fast unvermindert erhalten : die Redaktions-

sitzung als ideeller Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit.

Und wenn auch seitdem der Geschmack, das Verant-

wortlichkeitsgefühl und die klare Erkenntnis die Chor-

führung übernommen hab en, so bietet doch der Aufprall

der Meinungen noch heute deutliche Anklänge an den

Sturm und Dr ang unserer vormärzlichen Periode. Daß

sich die Fluten jemals glätten, erscheint ausgeschlossen :

der neptunische Dreizack unseres Dr. Eysler sorgt schon

für Brandung. Er blieb und ist abgesagter Feind jeder

Bequemlichkeit, jedes behaglichen Ausruhens auf dem

Erreichten. Den wirklichen Schluß einer journalistischen

Felddienstübung kennt er nicht; auf seinen Alarmruf

muß man m jeder Minute gefaßt sein. Novarum rerum

cupidus greift er über die soeben vollendete Nummer

sofort nach dem noch wirksameren Trumpf einer noch

gar nicht vorhandenen. Und was bei ihm als Wille

hervorbricht verdichtet sich m vielen Fällen zu einer

Vorstellung m den Köpfen der Korona. Der gewalt-

same Anstoß wird zur ergiebigen Anregung, in undurch-

sichtiger Ferne zeigen sich verdämmernde Linien, und

aus den aufgeregten Fluten der Debatte hebet sich plötz-

lich schwanenweiß die neue Idee. So war es, so ist

es geblieben. In dem Räderwerk des Gesamtorganismus

ist Dr. Eysl er die „Unruhe“. Nicht immer zur

wonnigen Erquickung der Mitarbeiter, die sich hie und

da eine längere Fermate gönnen möchten. Diese werden

wir allesamt nicht erleben; jeder Schlußakkord steht

bei Dr. Eysl er im Auftakt eines neuen Präludiums.

Aber gerade aus dieser beweglichen Unrast ergibt sich

die Verschmelzung von Verlag und Redaktion zur

Einheit. Dauernd hebt sich der Blick der Redakteure

und Zeichner vom Exemplar zur Summe der Exemplare,

dauernd hält uns der Verlag das Gesamtpublikum vor

Augen, für das wir arbeiten.

❖ ❖

❖

Der eigene Stil , - jenes Ziel aufs innigste zu

wünschen, dem wohl jedes journalistische Verlagsunter-

nehmen nachstrebt — setzte sich bei den „Lustigen

Blättern“ zuerst auf optischem Wege durch. „Farbe“

hieß die Losung, und als farbiger Abgl anz des Lebens

sollte das Blatt unter seinen schwarz - weißen Brüdern

deutscher Zunge zuerst erkennbar werden. Dieser

eigene Stil in der Aufmachung kam schon Ende der

achtziger und Anfang der neunziger Jahre zum Durch-

bruch. Der anfängliche Insdruck wich dem vierfarbigen

Buntdruck, und m der Kombination der Farbenmöglich-

keit vervollkommnete sich sehr rasch eine Technik, die

zum ersten Male m einem deutschen Witzblatt breite

und eindringliche Effekte auf weite Distanz hm zuwege

brachte. In der Fernwirkung, besonders der Titelseite,

vom Auslagefenster des Buchhändlers oder vom Stand

des Straßenverkäufers aus gesehen, lag ein Agitations-

mittel, wie es bisher im Kreise dieser Spezialliteratur

hierzulande noch gar nicht erprobt worden war. Jede

Nummer brachte da neue Probleme ; es mußte dafür

gesorgt werden, daß die nämliche Seite, die auf die

Distanz hm zu wirken und zu locken vermochte, auch

dem künstlerischen Sinn des Lesers etwas reizvolles

bot; daß sie sich als optische Erscheinung dem Auge

akkommodierte, breit ausladend die Neugier weckte und

doch auch der Nahbetrachtung Stand hielt. Hier

öffnete sich em Experimentalgebiet, das m ganzer Aus-

dehnung noch gar nicht durchforscht ist. Aber eines

erscheint sicher: daß m diesem Gebiete mit der bloßen