Zeitschrift für Humor und Kunst LIIxII^^IIXII/IILVI^ 39

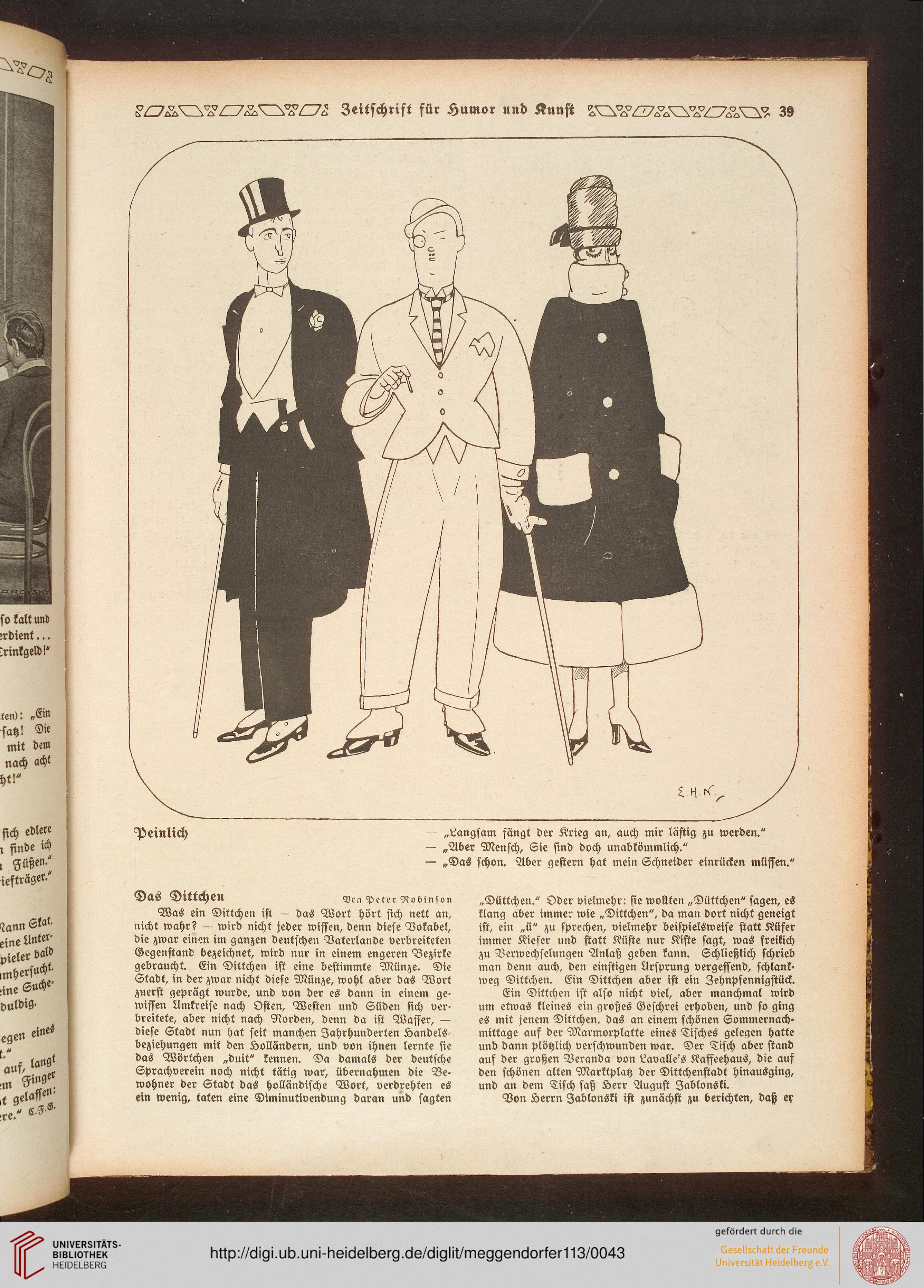

Peinlich — „Langsam fängt der Kneg an, auch mir lästig zu werden."

— „Aber Mensch, Sie sind doch unabkömmlich."

— „Das schon. Aber gestern hat mein Schneider einrücken müffen."

Das Dittchen Vcn Peter Roblnson

Was ein Dittchen ist — das Wort hört sich nett an,

nicht wahr? — wird nicht jeder wissen, denn diese Vokabel,

die zwar einen im ganzen deutschen Vaterlande verbreiteten

Gegenstand bezeichnet, wird nur in einem engeren Bezirke

gebraucht. Ein Dittchen ist eine bestimmte Münze. Die

Stadt, in der zwar nicht diese Münze, wohl aber das Wort

zuerst geprägt wurde, und von der es dann in einem ge-

wissen Amkreise nach Osten, Westen und Süden sich ver-

breitete, aber nicht nach Norden, denn da ist Waffer, —

diese Stadt nun hat seit manchen Iahrhunderten Landels-

beziehungen mit den Lolländern, und von ihnen lernte sie

das Wörtchen „duit" kennen. Da damals der deutsche

Sprachverein noch nicht tätig war, übernahmen die Be-

wohner der Stadt das holländische Wort, verdrehten es

ein wenig, taten eine Diminutivendung daran und sagten

„Düttchen." Oder vielmehr: ste wollten „Düttchen" sagen, es

klang aber immer wie „Dittchen", da man dort nicht geneigt

ist, ein „ü" zu sprechen, vielmehr beispielsweise statt Küfer

immer Kiefer und statt Küste nur Kiste sagt, was freikich

zu Verwechselungen Anlaß geben kann. Schließlich schrieb

man denn auch, den einstigen Arsprung vergessend, schlank-

weg Dittchen. Ein Dittchen aber ist ein Zehnpfennigstück.

Ein Dittchen ist also nicht viel, aber manchmal wird

um etwas kleines ein großes Geschrei erhoben, und so ging

es mit jenem Dittchen, das an einem schönen Sommernach-

mittage auf der Marmorplatte eines Tisches gelegen hatte

und dann plötzlich verschwunden war. Der Tisch aber stand

auf der großen Veranda von Lavalle^s Kaffeehaus, die auf

den schönen alten Marktplatz der Dittchenstadt hinausging,

und an dem Tisch saß Lerr August Iablonski.

Von Lerrn Iablonski ist zunächst zu berichten, daß ex

Peinlich — „Langsam fängt der Kneg an, auch mir lästig zu werden."

— „Aber Mensch, Sie sind doch unabkömmlich."

— „Das schon. Aber gestern hat mein Schneider einrücken müffen."

Das Dittchen Vcn Peter Roblnson

Was ein Dittchen ist — das Wort hört sich nett an,

nicht wahr? — wird nicht jeder wissen, denn diese Vokabel,

die zwar einen im ganzen deutschen Vaterlande verbreiteten

Gegenstand bezeichnet, wird nur in einem engeren Bezirke

gebraucht. Ein Dittchen ist eine bestimmte Münze. Die

Stadt, in der zwar nicht diese Münze, wohl aber das Wort

zuerst geprägt wurde, und von der es dann in einem ge-

wissen Amkreise nach Osten, Westen und Süden sich ver-

breitete, aber nicht nach Norden, denn da ist Waffer, —

diese Stadt nun hat seit manchen Iahrhunderten Landels-

beziehungen mit den Lolländern, und von ihnen lernte sie

das Wörtchen „duit" kennen. Da damals der deutsche

Sprachverein noch nicht tätig war, übernahmen die Be-

wohner der Stadt das holländische Wort, verdrehten es

ein wenig, taten eine Diminutivendung daran und sagten

„Düttchen." Oder vielmehr: ste wollten „Düttchen" sagen, es

klang aber immer wie „Dittchen", da man dort nicht geneigt

ist, ein „ü" zu sprechen, vielmehr beispielsweise statt Küfer

immer Kiefer und statt Küste nur Kiste sagt, was freikich

zu Verwechselungen Anlaß geben kann. Schließlich schrieb

man denn auch, den einstigen Arsprung vergessend, schlank-

weg Dittchen. Ein Dittchen aber ist ein Zehnpfennigstück.

Ein Dittchen ist also nicht viel, aber manchmal wird

um etwas kleines ein großes Geschrei erhoben, und so ging

es mit jenem Dittchen, das an einem schönen Sommernach-

mittage auf der Marmorplatte eines Tisches gelegen hatte

und dann plötzlich verschwunden war. Der Tisch aber stand

auf der großen Veranda von Lavalle^s Kaffeehaus, die auf

den schönen alten Marktplatz der Dittchenstadt hinausging,

und an dem Tisch saß Lerr August Iablonski.

Von Lerrn Iablonski ist zunächst zu berichten, daß ex