23

schnitt unverständlich

bleibt. Links unterhalb

des Fensters auf dem Ge-

mälde hängt ein gleich-

geformtes Ding. Es stellt

sich hier als Täfelchen

heraus, welches nach

oben spitz zuläuft und

auf welches ein Zettel,

die Gottesdienstordnung

oder dergleichen, ange-

heftet ist. Ein ganz gleich-

geformtes Täfelchen

kommt übrigens auch auf

einem Kircheninterieur

in den »Heures de

Milan« vor (Tafel XXVII

bei Hulin).1

Unter den Gewand-

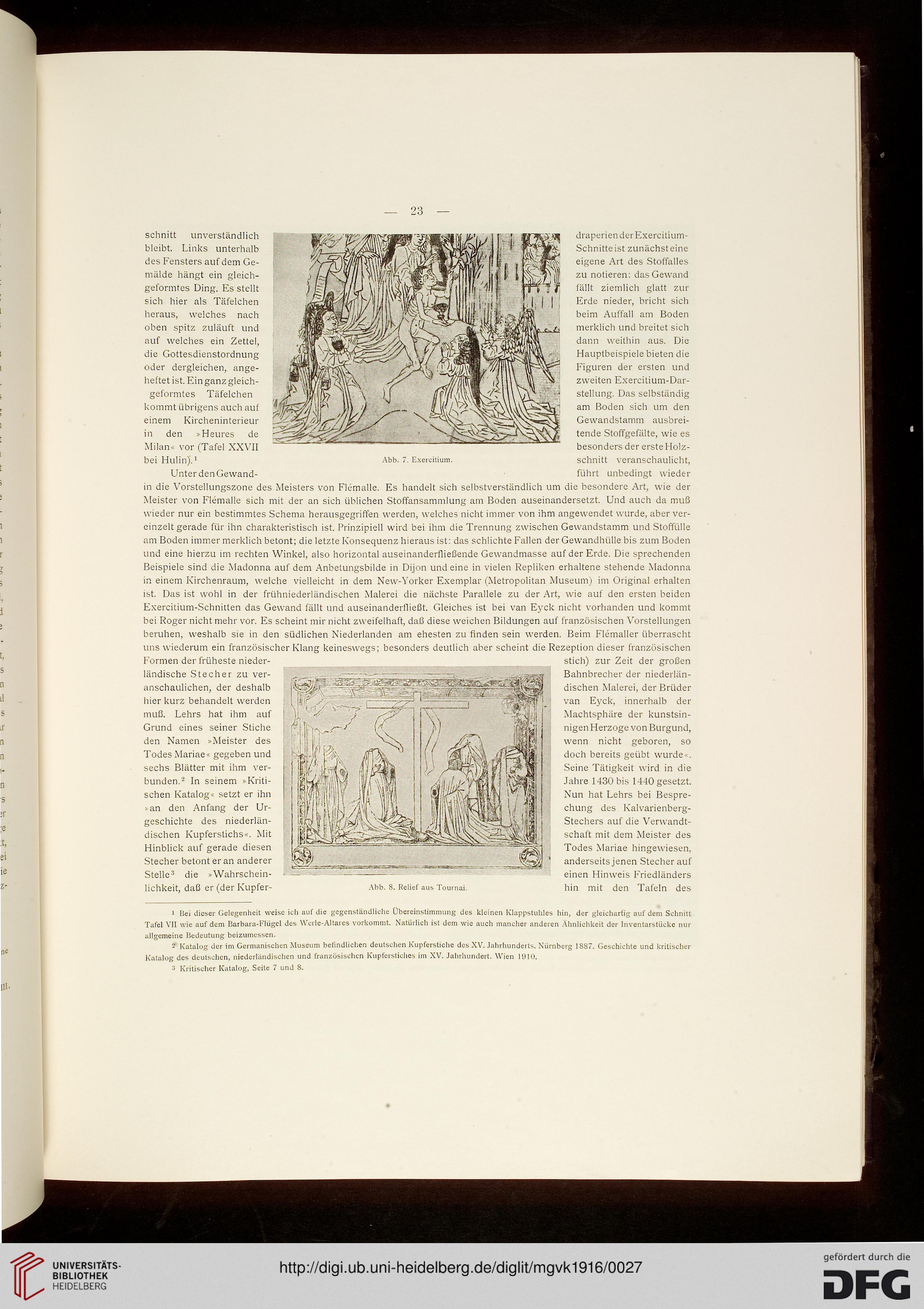

Abb. 7. Exercitium.

draperienderExercitium-

Schnitte ist zunächst eine

eigene Art des Stoffalles

zu notieren: das Gewand

fällt ziemlich glatt zur

Erde nieder, bricht sich

beim Auffall am Boden

merklich und breitet sich

dann weithin aus. Die

Hauptbeispiele bieten die

Figuren der ersten und

zweiten Exercitium-Dar-

stellung. Das selbständig

am Boden sich um den

Gewandstamm ausbrei-

tende Stoffgefälte, wie es

besonders der erste Holz-

schnitt veranschaulicht,

führt unbedingt wieder

in die Vorstellungszone des Meisters von Flemalle. Es handelt sich selbstverständlich um die besondere Art, wie der

Meister von Flemalle sich mit der an sich üblichen Stoffansammlung am Boden auseinandersetzt. Und auch da muß

wieder nur ein bestimmtes Schema herausgegriffen werden, welches nicht immer von ihm angewendet wurde, aber ver-

einzelt gerade für ihn charakteristisch ist. Prinzipiell wird bei ihm die Trennung zwischen Gewandstamm und Stoffülle

am Boden immer merklich betont; die letzte Konsequenz hieraus ist: das schlichte Fallen der Gewandhülle bis zum Boden

und eine hierzu im rechten Winkel, also horizontal auseinanderfließende Gewandmasse auf der Erde. Die sprechenden

Beispiele sind die Madonna auf dem Anbetungsbilde in Dijon und eine in vielen Repliken erhaltene stehende Madonna

in einem Kirchenraum, welche vielleicht in dem New-Yorker Exemplar (Metropolitan Museum) im Original erhalten

ist. Das ist wohl in der frühniederländischen Malerei die nächste Parallele zu der Art, wie auf den ersten beiden

Exercitium-Schnitten das Gewand fällt und auseinanderfließt. Gleiches ist bei van Eyck nicht vorhanden und kommt

bei Roger nicht mehr vor. Es scheint mir nicht zweifelhaft, daß diese weichen Bildungen auf französischen Vorstellungen

beruhen, weshalb sie in den südlichen Niederlanden am ehesten zu finden sein werden. Beim Flemaller überrascht

uns wiederum ein französischer Klang keineswegs; besonders deutlich aber scheint die Rezeption dieser französischen

Formen der früheste nieder-

ländische Stecher zu ver-

anschaulichen, der deshalb

hier kurz behandelt werden

muß. Lehrs hat ihm auf

Grund eines seiner Stiche

den Namen »Meister des

Todes Mariae« gegeben und

sechs Blätter mit ihm ver-

bunden.2 In seinem »Kriti-

schen Katalog« setzt er ihn

> an den Anfang der Ur-

geschichte des niederlän-

dischen Kupferstichs«. Mit

Hinblick auf gerade diesen

Stecher betont er an anderer

Stelle3 die »Wahrschein-

lichkeit, daß er (der Kupfer-

sJsfü

Abb. S. Relief aus Tournai.

stich) zur Zeit der großen

Bahnbrecher der niederlän-

dischen Malerei, der Brüder

van Eyck, innerhalb der

Machtsphäre der kunstsin-

nigen Herzoge von Burgund,

wenn nicht geboren, so

doch bereits geübt wurde«.

Seine Tätigkeit wird in die

Jahre 1430 bis 1440 gesetzt.

Nun hat Lehrs bei Bespre-

chung des Kalvarienberg-

Stechers auf die Verwandt-

schaft mit dem Meister des

Todes Mariae hingewiesen,

anderseits jenen Stecher auf

einen Hinweis Friedländers

hin mit den Tafeln des

i Bei dieser Gelegenheit weise ich auf die gegenständliche Übereinstimmung des kleinen Klappstuhles hin, der gleichartig auf dein Schnitt

Tafel VII wie auf dem Barbara-Flügel des Wcrle-Altares vorkommt. Natürlich ist dem wie auch mancher anderen Ähnlichkeit der Inventarstücke nur

allgemeine Bedeutung beizumessen.

- Katalog der im Germanischen Museum befindlichen deutschen Kupferstiche des XV. Jahrhunderts. Nürnberg 1887. Geschichte und kritischer

Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert. Wien 1910.

'■> Kritischer Katalog, Seite 7 und 8.

schnitt unverständlich

bleibt. Links unterhalb

des Fensters auf dem Ge-

mälde hängt ein gleich-

geformtes Ding. Es stellt

sich hier als Täfelchen

heraus, welches nach

oben spitz zuläuft und

auf welches ein Zettel,

die Gottesdienstordnung

oder dergleichen, ange-

heftet ist. Ein ganz gleich-

geformtes Täfelchen

kommt übrigens auch auf

einem Kircheninterieur

in den »Heures de

Milan« vor (Tafel XXVII

bei Hulin).1

Unter den Gewand-

Abb. 7. Exercitium.

draperienderExercitium-

Schnitte ist zunächst eine

eigene Art des Stoffalles

zu notieren: das Gewand

fällt ziemlich glatt zur

Erde nieder, bricht sich

beim Auffall am Boden

merklich und breitet sich

dann weithin aus. Die

Hauptbeispiele bieten die

Figuren der ersten und

zweiten Exercitium-Dar-

stellung. Das selbständig

am Boden sich um den

Gewandstamm ausbrei-

tende Stoffgefälte, wie es

besonders der erste Holz-

schnitt veranschaulicht,

führt unbedingt wieder

in die Vorstellungszone des Meisters von Flemalle. Es handelt sich selbstverständlich um die besondere Art, wie der

Meister von Flemalle sich mit der an sich üblichen Stoffansammlung am Boden auseinandersetzt. Und auch da muß

wieder nur ein bestimmtes Schema herausgegriffen werden, welches nicht immer von ihm angewendet wurde, aber ver-

einzelt gerade für ihn charakteristisch ist. Prinzipiell wird bei ihm die Trennung zwischen Gewandstamm und Stoffülle

am Boden immer merklich betont; die letzte Konsequenz hieraus ist: das schlichte Fallen der Gewandhülle bis zum Boden

und eine hierzu im rechten Winkel, also horizontal auseinanderfließende Gewandmasse auf der Erde. Die sprechenden

Beispiele sind die Madonna auf dem Anbetungsbilde in Dijon und eine in vielen Repliken erhaltene stehende Madonna

in einem Kirchenraum, welche vielleicht in dem New-Yorker Exemplar (Metropolitan Museum) im Original erhalten

ist. Das ist wohl in der frühniederländischen Malerei die nächste Parallele zu der Art, wie auf den ersten beiden

Exercitium-Schnitten das Gewand fällt und auseinanderfließt. Gleiches ist bei van Eyck nicht vorhanden und kommt

bei Roger nicht mehr vor. Es scheint mir nicht zweifelhaft, daß diese weichen Bildungen auf französischen Vorstellungen

beruhen, weshalb sie in den südlichen Niederlanden am ehesten zu finden sein werden. Beim Flemaller überrascht

uns wiederum ein französischer Klang keineswegs; besonders deutlich aber scheint die Rezeption dieser französischen

Formen der früheste nieder-

ländische Stecher zu ver-

anschaulichen, der deshalb

hier kurz behandelt werden

muß. Lehrs hat ihm auf

Grund eines seiner Stiche

den Namen »Meister des

Todes Mariae« gegeben und

sechs Blätter mit ihm ver-

bunden.2 In seinem »Kriti-

schen Katalog« setzt er ihn

> an den Anfang der Ur-

geschichte des niederlän-

dischen Kupferstichs«. Mit

Hinblick auf gerade diesen

Stecher betont er an anderer

Stelle3 die »Wahrschein-

lichkeit, daß er (der Kupfer-

sJsfü

Abb. S. Relief aus Tournai.

stich) zur Zeit der großen

Bahnbrecher der niederlän-

dischen Malerei, der Brüder

van Eyck, innerhalb der

Machtsphäre der kunstsin-

nigen Herzoge von Burgund,

wenn nicht geboren, so

doch bereits geübt wurde«.

Seine Tätigkeit wird in die

Jahre 1430 bis 1440 gesetzt.

Nun hat Lehrs bei Bespre-

chung des Kalvarienberg-

Stechers auf die Verwandt-

schaft mit dem Meister des

Todes Mariae hingewiesen,

anderseits jenen Stecher auf

einen Hinweis Friedländers

hin mit den Tafeln des

i Bei dieser Gelegenheit weise ich auf die gegenständliche Übereinstimmung des kleinen Klappstuhles hin, der gleichartig auf dein Schnitt

Tafel VII wie auf dem Barbara-Flügel des Wcrle-Altares vorkommt. Natürlich ist dem wie auch mancher anderen Ähnlichkeit der Inventarstücke nur

allgemeine Bedeutung beizumessen.

- Katalog der im Germanischen Museum befindlichen deutschen Kupferstiche des XV. Jahrhunderts. Nürnberg 1887. Geschichte und kritischer

Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert. Wien 1910.

'■> Kritischer Katalog, Seite 7 und 8.