— 42 —

.<*»

I

in

um 1 425 für die primitiven Zeichnungen

nicht zu früh angesetzt scheint. Daß

seine Kunst um 14.30 auf ihrer Höhe

und seine Entwicklung abgeschlossen

war, zeigt sein Einfluß auf die Früh-

werke des Mantegna. Für Gentile und

Giovanni Bellini können wir den Beginn

des väterlichen Einflusses nicht so

leicht konstatieren, da wir von ihnen

keine datierten Frühwerke besitzen.

Gronau1 wies nach, daß einige der fort-

geschrittensten Zeichnungen mit dem

Hofe von Ferrara, und zwar mit Er-

eignissen, die sich dort um 1450 oder

1451 abspielten,zusammenhängen. Dies

deckt sich mit der eben angeführten

Annahme, daß Jacopo schon um 1450

seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Wir haben es mit E i n z e 1 b 1 ä 11 e r n

zu tun, mit 231 Handzeichnungen, die

erst später in zwei Büchern vereinigt

wurden. Wären sie uns nicht in dieser

Form überliefert, es wäre das Selbst-

verständliche gewesen, sie nach dem

Stile zu gruppieren und ihre Entwick-

lung darzulegen. Ebenso hätte man die

ähnlichen Entwürfe gleichen Sujets

zusammengestellt, indem man sie als

verschiedene Entwicklungsphasen einer

Darstellung aufgefaßt hätte, wie wir das

bei Entwürfen zu Bildern gewohnt sind.

Die Reihenfolge der in je einem

Bande vereinigten Zeichnungen ist will-

kürlieh. Die Teilung in zwei Bände

aber beruht, ohne ganz konsequent zu

sein, auf einem künstlerischen Prinzip,

das gleichzeitig auch äußerlich erkenn-

bar ist. Der Londoner Band besteht aus

Stiftzeichnungen auf Papier, der Pariser

Band aus Federzeichnungen auf be-

sonders feinen und glatten Pergament-

blättern, unter denen sich nur ein Papierblatt befindet."- Diese Verschiedenheit der beiden Bücher verleitete dazu, das

Londoner als das frühere und das Pariser Buch als das spätere anzusehen. Tatsächlich waren die Stiftzeich-

nungen, die teilweise verwischt und verblaßt sind, Vorstudien und Entwürfe; die Federzeichnungen

auf kostbarem Pergament hingegen sind die Ausführung, das fertige Werk, das der Künstler seinen

Schülern und der Nachwelt hinterlassen wollte. Ob Jacopo Bellini seinen Nachlaß selbst ordnete, ob schon

in seinem Testament »libri designorum« vorkamen, oder ob erst die Söhne diesem Erbe, dem sie soviel verdankten,

seine heutige Form gaben, bleibt dahingestellt. Wir freuen uns, daß die Einbände bewahrten, was sonst vielleicht

verstreut, ja verloren wäre. Die vorurteilslose Kritik hat es aber mit einzelnen Handzeichnungen zu tun.

Der größte Teil von Jacopos Zeichnungen ist der Darstellung von weiten Räumen, und zwar Landschaften und

Architekturkomplexen gewidmet. Also jenem Problem, an dem das Wollen und Fortschreiten des Künstlers gewiß am

klarsten zu erkennen und zu verfolgen ist. Von den vielfach publizierten Zeichnungen der beiden Skizzenbücher seien

i

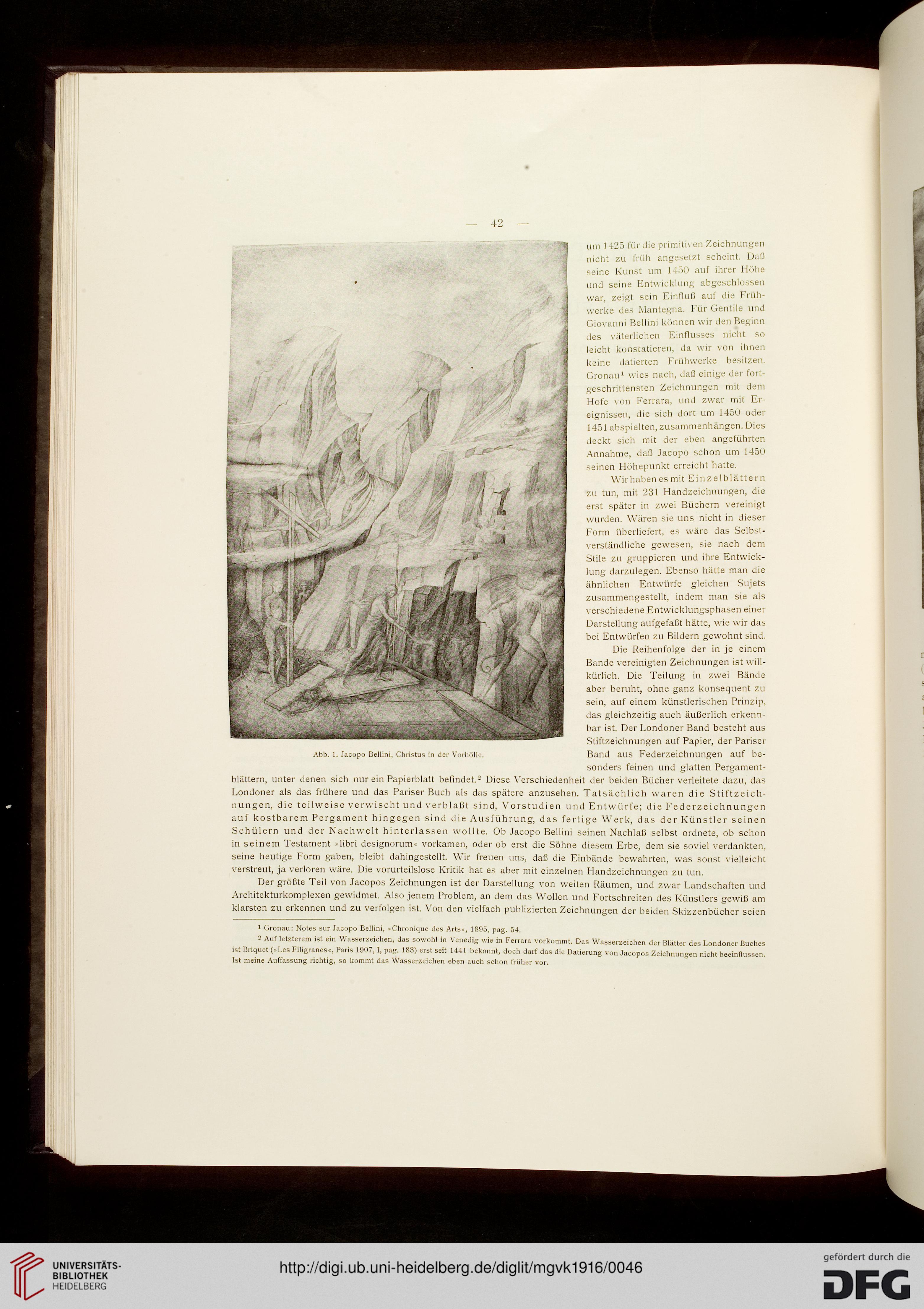

Abb. 1. Jacopo Bellini, Christus in der Vorhölle.

i Gronau: Notes sur Jacopo Bellini, »Chronique des Arts«, 1895, pag, 54,

2 Auf letzterem ist ein Wasserzeichen, das sowohl in Venedig wie in Ferrara vorkommt. Das Wasserzeichen der Blatter des Londoner Buches

ist Briquet (>Les Filigranes«, Paris 1907,1, Pag. 183) erst seit 1441 bekannt, doch darf das die Datierung von Jacopos Zeichnungen nicht beeinflussen.

Ist meine Auffassung richtig, so kommt das Wasserzeichen eben auch schon früher vor.

.<*»

I

in

um 1 425 für die primitiven Zeichnungen

nicht zu früh angesetzt scheint. Daß

seine Kunst um 14.30 auf ihrer Höhe

und seine Entwicklung abgeschlossen

war, zeigt sein Einfluß auf die Früh-

werke des Mantegna. Für Gentile und

Giovanni Bellini können wir den Beginn

des väterlichen Einflusses nicht so

leicht konstatieren, da wir von ihnen

keine datierten Frühwerke besitzen.

Gronau1 wies nach, daß einige der fort-

geschrittensten Zeichnungen mit dem

Hofe von Ferrara, und zwar mit Er-

eignissen, die sich dort um 1450 oder

1451 abspielten,zusammenhängen. Dies

deckt sich mit der eben angeführten

Annahme, daß Jacopo schon um 1450

seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Wir haben es mit E i n z e 1 b 1 ä 11 e r n

zu tun, mit 231 Handzeichnungen, die

erst später in zwei Büchern vereinigt

wurden. Wären sie uns nicht in dieser

Form überliefert, es wäre das Selbst-

verständliche gewesen, sie nach dem

Stile zu gruppieren und ihre Entwick-

lung darzulegen. Ebenso hätte man die

ähnlichen Entwürfe gleichen Sujets

zusammengestellt, indem man sie als

verschiedene Entwicklungsphasen einer

Darstellung aufgefaßt hätte, wie wir das

bei Entwürfen zu Bildern gewohnt sind.

Die Reihenfolge der in je einem

Bande vereinigten Zeichnungen ist will-

kürlieh. Die Teilung in zwei Bände

aber beruht, ohne ganz konsequent zu

sein, auf einem künstlerischen Prinzip,

das gleichzeitig auch äußerlich erkenn-

bar ist. Der Londoner Band besteht aus

Stiftzeichnungen auf Papier, der Pariser

Band aus Federzeichnungen auf be-

sonders feinen und glatten Pergament-

blättern, unter denen sich nur ein Papierblatt befindet."- Diese Verschiedenheit der beiden Bücher verleitete dazu, das

Londoner als das frühere und das Pariser Buch als das spätere anzusehen. Tatsächlich waren die Stiftzeich-

nungen, die teilweise verwischt und verblaßt sind, Vorstudien und Entwürfe; die Federzeichnungen

auf kostbarem Pergament hingegen sind die Ausführung, das fertige Werk, das der Künstler seinen

Schülern und der Nachwelt hinterlassen wollte. Ob Jacopo Bellini seinen Nachlaß selbst ordnete, ob schon

in seinem Testament »libri designorum« vorkamen, oder ob erst die Söhne diesem Erbe, dem sie soviel verdankten,

seine heutige Form gaben, bleibt dahingestellt. Wir freuen uns, daß die Einbände bewahrten, was sonst vielleicht

verstreut, ja verloren wäre. Die vorurteilslose Kritik hat es aber mit einzelnen Handzeichnungen zu tun.

Der größte Teil von Jacopos Zeichnungen ist der Darstellung von weiten Räumen, und zwar Landschaften und

Architekturkomplexen gewidmet. Also jenem Problem, an dem das Wollen und Fortschreiten des Künstlers gewiß am

klarsten zu erkennen und zu verfolgen ist. Von den vielfach publizierten Zeichnungen der beiden Skizzenbücher seien

i

Abb. 1. Jacopo Bellini, Christus in der Vorhölle.

i Gronau: Notes sur Jacopo Bellini, »Chronique des Arts«, 1895, pag, 54,

2 Auf letzterem ist ein Wasserzeichen, das sowohl in Venedig wie in Ferrara vorkommt. Das Wasserzeichen der Blatter des Londoner Buches

ist Briquet (>Les Filigranes«, Paris 1907,1, Pag. 183) erst seit 1441 bekannt, doch darf das die Datierung von Jacopos Zeichnungen nicht beeinflussen.

Ist meine Auffassung richtig, so kommt das Wasserzeichen eben auch schon früher vor.