44

Abb. 3. Jacopr

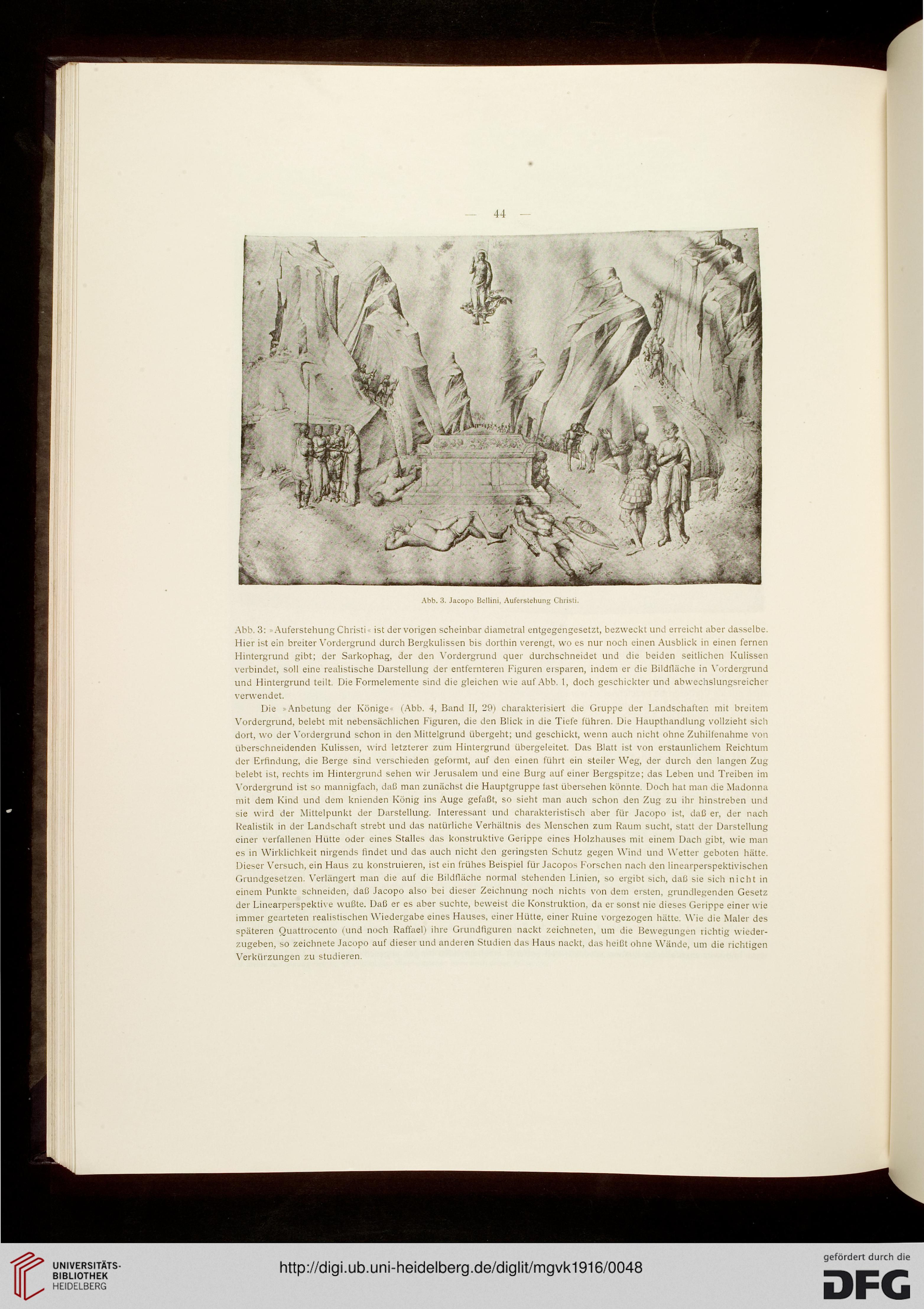

Abb. 3: Auferstehung Christi ist der vorigen scheinbar diametral entgegengesetzt, bezweckt und erreicht aber dasselbe.

Hier ist ein breiter Vordergrund durch Bergkulissen bis dorthin verengt, wo es nur noch einen Ausblick in einen fernen

Hintergrund gibt; der Sarkophag, der den Vordergrund quer durchschneidet und die beiden seitlichen Kulissen

verbindet, soll eine realistische Darstellung der entfernteren Figuren ersparen, indem er die BildfUiche in Vordergrund

und Hintergrund teilt. Die Formelemente sind die gleichen wie auf Abb. 1, doch geschickter und abwechslungsreicher

verwendet.

Die -Anbetung der Könige (Abb. 4, Band II, 29) charakterisiert die Gruppe der Landschafter, mit breitem

Vordergrund, belebt mit nebensächlichen Figuren, die den Blick in die Tiefe führen. Die Haupthandlung vollzieht sich

dort, wo der Vordergi und schon in den Mittelgrund übergeht; und geschickt, wenn auch nicht ohne Zuhilfenahme von

überschneidenden Kulissen, wird letzterer zum Hintergrund übergeleitet. Das Blatt ist von erstaunlichem Reichtum

der Erfindung, die Berge sind verschieden geformt, auf den einen führt ein steiler Weg, der durch den langen Zug

belebt ist, rechts im Hintergrund sehen wir Jerusalem und eine Burg auf einer Bergspitze; das Leben und Treiben im

Vordergrund ist so mannigfach, daß man zunächst die Hauptgruppe fast übersehen könnte. Doch hat man die Madonna

mit dem Kind und dem knienden König ins Auge gefaßt, so sieht man auch schon den Zug zu ihr hinstreben und

sie wird der Mittelpunkt der Darstellung. Interessant und charakteristisch aber für Jacopo ist, daß er, der nach

Realistik in der Landschaft strebt und das natürliche Verhältnis des Menschen zum Raum sucht, statt der Darstellung

einer verfallenen Hütte oder eines Stalles das konstruktive Gerippe eines Holzhauses mit einem Dach gibt, wie man

es in Wirklichkeit nirgends findet und das auch nicht den geringsten Schutz gegen Wind und Wetter geboten hätte.

Dieser Versuch, ein Haus zu konstruieren, ist cm frühes Beispiel für Jacopos Forschen nach den linearperspektivischen

Grundgesetzen. Verlängert man die auf die Bildfläche normal stehenden Linien, so ergibt sich, daß sie sich nicht in

einem Punkte schneiden, daß Jacopo also bei dieser Zeichnung noch nichts von dem ersten, grundlegenden Gesetz

der Linearperspektive wußte. Daß er es aber suchte, beweist die Konstruktion, da er sonst nie dieses Gerippe einer wie

immer gearteten realistischen Wiedergabe eines Hauses, einer Hütte, einer Ruine vorgezogen hätte. Wie die Maler des

späteren Quattrocento mnd noch Raffaeli ihre Grundfiguren nackt zeichneten, um die Bewegungen richtig wieder-

zugeben, so zeichnete Jacopo auf dieser und anderen Studien das Haus nackt, das heißt ohne Wände, um die richtigen

Verkürzungen zu studieren.

Abb. 3. Jacopr

Abb. 3: Auferstehung Christi ist der vorigen scheinbar diametral entgegengesetzt, bezweckt und erreicht aber dasselbe.

Hier ist ein breiter Vordergrund durch Bergkulissen bis dorthin verengt, wo es nur noch einen Ausblick in einen fernen

Hintergrund gibt; der Sarkophag, der den Vordergrund quer durchschneidet und die beiden seitlichen Kulissen

verbindet, soll eine realistische Darstellung der entfernteren Figuren ersparen, indem er die BildfUiche in Vordergrund

und Hintergrund teilt. Die Formelemente sind die gleichen wie auf Abb. 1, doch geschickter und abwechslungsreicher

verwendet.

Die -Anbetung der Könige (Abb. 4, Band II, 29) charakterisiert die Gruppe der Landschafter, mit breitem

Vordergrund, belebt mit nebensächlichen Figuren, die den Blick in die Tiefe führen. Die Haupthandlung vollzieht sich

dort, wo der Vordergi und schon in den Mittelgrund übergeht; und geschickt, wenn auch nicht ohne Zuhilfenahme von

überschneidenden Kulissen, wird letzterer zum Hintergrund übergeleitet. Das Blatt ist von erstaunlichem Reichtum

der Erfindung, die Berge sind verschieden geformt, auf den einen führt ein steiler Weg, der durch den langen Zug

belebt ist, rechts im Hintergrund sehen wir Jerusalem und eine Burg auf einer Bergspitze; das Leben und Treiben im

Vordergrund ist so mannigfach, daß man zunächst die Hauptgruppe fast übersehen könnte. Doch hat man die Madonna

mit dem Kind und dem knienden König ins Auge gefaßt, so sieht man auch schon den Zug zu ihr hinstreben und

sie wird der Mittelpunkt der Darstellung. Interessant und charakteristisch aber für Jacopo ist, daß er, der nach

Realistik in der Landschaft strebt und das natürliche Verhältnis des Menschen zum Raum sucht, statt der Darstellung

einer verfallenen Hütte oder eines Stalles das konstruktive Gerippe eines Holzhauses mit einem Dach gibt, wie man

es in Wirklichkeit nirgends findet und das auch nicht den geringsten Schutz gegen Wind und Wetter geboten hätte.

Dieser Versuch, ein Haus zu konstruieren, ist cm frühes Beispiel für Jacopos Forschen nach den linearperspektivischen

Grundgesetzen. Verlängert man die auf die Bildfläche normal stehenden Linien, so ergibt sich, daß sie sich nicht in

einem Punkte schneiden, daß Jacopo also bei dieser Zeichnung noch nichts von dem ersten, grundlegenden Gesetz

der Linearperspektive wußte. Daß er es aber suchte, beweist die Konstruktion, da er sonst nie dieses Gerippe einer wie

immer gearteten realistischen Wiedergabe eines Hauses, einer Hütte, einer Ruine vorgezogen hätte. Wie die Maler des

späteren Quattrocento mnd noch Raffaeli ihre Grundfiguren nackt zeichneten, um die Bewegungen richtig wieder-

zugeben, so zeichnete Jacopo auf dieser und anderen Studien das Haus nackt, das heißt ohne Wände, um die richtigen

Verkürzungen zu studieren.