51

vielleicht das überzeugendste Beispiel

von seiner Auffassung der Florentiner

als Wissenschaftler, beweist aber

gleichzeitig, daß es eben auf diese

wissenschaftliche Überlegenheit allein,

die er doch den Florentinern als

höchstes Lob zuerkennt, nicht an-

kommt. Daß Jacopo bei seinen immer

wiederkehrenden Bemühungen um

die Darstellung großer Räume und

Architekturen — Bemühungen, die

durch keinerlei theoretische Unter-

weisungen erleichtert wurden — doch

nie den darzustellenden Vorgang

vergißt, daß er zwar Richtungslinien

einfügt, diese aber stets auf eine

bedeutende Stelle des Vorganges hin-

zielen läßt, zum Beispiel zum Kopf

Christi oder der Madonna, beweist

eben seine künstlerische Potenz, für

die theoretische Erwägungen keine

Hemmung, sondern Förderung be-

deuteten.

Jacopo Bellini hat in seinen

Zeichnungen alles festgehalten, was

die bildende Kunst seiner Zeit bieten

konnte. Zwischen seinen Landschaften

und Architekturen finden wir Zeich-

nungen einzelner Figuren, Tierstudien,

genaue Kopien nach antiken Medaillen

und Inschriften, Entwürfe und Nach-

zeichnungen nach Plastiken und

unzählige Detailstudien, sorgfältig

ausgeführt und oft wiederholt. Es

ist sein bewußtes Streben, alles zu

beobachten und das Gefundene fest-

zuhalten, damit sich aus der Fülle der

Einzelbeobachtungen das Allgemein-

giltige loslöst. Und obwohl es para-

dox scheinen mag, möchte ich diese

Zeichnungen als etwas Theoretisches

ansehen; sie sind auch eine gedank-

liche Auseinandersetzung mit den

Rätseln des Darstellbaren und was andere, besonders florentinische Künstler dieser Zeit in geschriebenen Werken

niederlegten, scheint mir hier in Zeichnungen festgehalten. Jacopo gibt keine Anweisungen, wie man ein Haus

schön malen solle, wo man antike Bruchstücke einfügen könne, um es abwechslungsreicher zu gestalten, wie man

den Blick des Beschauers in die Tiefe führen und um wieviel kleiner eine Hintergrundfigur dargestellt werden müsse

etc. Er spricht nicht von Schatten und von Perspektive, nicht von Beobachtung der Natur und der Schönheit der

antiken Statuen. Das alles zeichnet er und wiederholt es, bis es ihm klar geworden und die Darstellung ihn befriedigt.

Diese Zeichnungen, aus denen sich ein Strom von Anregung über die folgende Künstlergeneration ergoß, vertreten

in der venezianischen Kunst auch den florentinischen Trattato della Pittura und weil dieser »Traktat« mehr Kunst

als Wissenschaft ist, so haben auch seine illustrierten Theorien lebendiger und befruchtender gewirkt. Man könnte

als Motto vor Jacopos Zeichnungen die Worte setzen, mit denen Alberti sein erstes Buch von der Malerei schloß:

»Vergeblich spannt man den Bogen, wenn man das Ziel des Pfeiles nicht kennt-.

'Es ergibt sich daraus, daß es überflüssig ist, in den Berichten über Jacopos zugrundegegangene Werke den

Zweck dieser Handzeichnungen zu suchen. Daß gerade der Auftrag für S.Giovanni die Zeichnungen zur Passion

m

m

. i

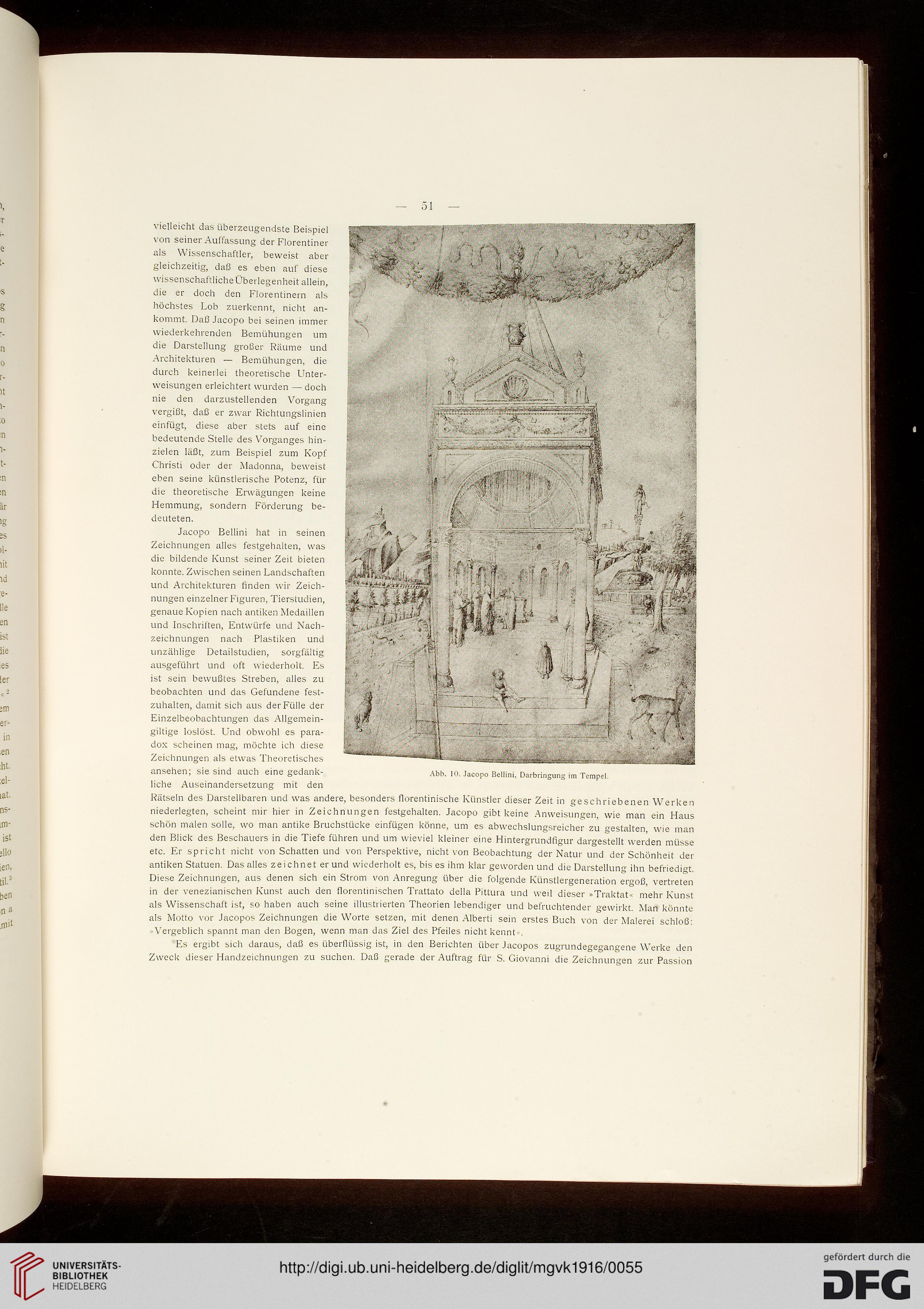

Abb. 10. Jacopo Bellini, Darbringung im Tempel.

vielleicht das überzeugendste Beispiel

von seiner Auffassung der Florentiner

als Wissenschaftler, beweist aber

gleichzeitig, daß es eben auf diese

wissenschaftliche Überlegenheit allein,

die er doch den Florentinern als

höchstes Lob zuerkennt, nicht an-

kommt. Daß Jacopo bei seinen immer

wiederkehrenden Bemühungen um

die Darstellung großer Räume und

Architekturen — Bemühungen, die

durch keinerlei theoretische Unter-

weisungen erleichtert wurden — doch

nie den darzustellenden Vorgang

vergißt, daß er zwar Richtungslinien

einfügt, diese aber stets auf eine

bedeutende Stelle des Vorganges hin-

zielen läßt, zum Beispiel zum Kopf

Christi oder der Madonna, beweist

eben seine künstlerische Potenz, für

die theoretische Erwägungen keine

Hemmung, sondern Förderung be-

deuteten.

Jacopo Bellini hat in seinen

Zeichnungen alles festgehalten, was

die bildende Kunst seiner Zeit bieten

konnte. Zwischen seinen Landschaften

und Architekturen finden wir Zeich-

nungen einzelner Figuren, Tierstudien,

genaue Kopien nach antiken Medaillen

und Inschriften, Entwürfe und Nach-

zeichnungen nach Plastiken und

unzählige Detailstudien, sorgfältig

ausgeführt und oft wiederholt. Es

ist sein bewußtes Streben, alles zu

beobachten und das Gefundene fest-

zuhalten, damit sich aus der Fülle der

Einzelbeobachtungen das Allgemein-

giltige loslöst. Und obwohl es para-

dox scheinen mag, möchte ich diese

Zeichnungen als etwas Theoretisches

ansehen; sie sind auch eine gedank-

liche Auseinandersetzung mit den

Rätseln des Darstellbaren und was andere, besonders florentinische Künstler dieser Zeit in geschriebenen Werken

niederlegten, scheint mir hier in Zeichnungen festgehalten. Jacopo gibt keine Anweisungen, wie man ein Haus

schön malen solle, wo man antike Bruchstücke einfügen könne, um es abwechslungsreicher zu gestalten, wie man

den Blick des Beschauers in die Tiefe führen und um wieviel kleiner eine Hintergrundfigur dargestellt werden müsse

etc. Er spricht nicht von Schatten und von Perspektive, nicht von Beobachtung der Natur und der Schönheit der

antiken Statuen. Das alles zeichnet er und wiederholt es, bis es ihm klar geworden und die Darstellung ihn befriedigt.

Diese Zeichnungen, aus denen sich ein Strom von Anregung über die folgende Künstlergeneration ergoß, vertreten

in der venezianischen Kunst auch den florentinischen Trattato della Pittura und weil dieser »Traktat« mehr Kunst

als Wissenschaft ist, so haben auch seine illustrierten Theorien lebendiger und befruchtender gewirkt. Man könnte

als Motto vor Jacopos Zeichnungen die Worte setzen, mit denen Alberti sein erstes Buch von der Malerei schloß:

»Vergeblich spannt man den Bogen, wenn man das Ziel des Pfeiles nicht kennt-.

'Es ergibt sich daraus, daß es überflüssig ist, in den Berichten über Jacopos zugrundegegangene Werke den

Zweck dieser Handzeichnungen zu suchen. Daß gerade der Auftrag für S.Giovanni die Zeichnungen zur Passion

m

m

. i

Abb. 10. Jacopo Bellini, Darbringung im Tempel.