— 56 —

Häusern oder Bergen, die Jen Mittelgrund ausfüllen und den Horizont vorzeitig abschließen, fand sich durchgeführt

und künstlerisch behandelt in jenen Blattern der Tres riches Heures du Duc de Bern' . die Dvorak1 als Gruppe des

zweiten naturalistischen Stiles bezeichnet, insbesondere in den Kalenderbildern. Diese sind durchaus realistische

Landschaften, in denen das Hervorheben des Vorganges nicht mehr durch die Überlebensgröße der Figuren erfolgt,

wie in der primitiven und einer spateren stilisierten Kunst, sondern durch rein kompositioneile Motive, wie die

Verteilung im Räume und die Anlage der Landschaft. Das war es, was Jacopos Kunst von ihnen aulnahm. Weniger

wichtig, doch charakteristisch ist die Übernahme gewisser Einzelheiten, wie die etwas schematische Darstellung von

Hütte und Stall, die blattlosen Bäume und die Ackerfurchen, in denen unvermittelt ein einzelner Baum stellt.-

Jacopo war ebensowenig ein Nachahmer Gentile da Fabrianos, Masaccios, Donatellos oder Ghibertis wie der

Binder von Limburg, sondern wie die großen Künstler aller Zeiten nahm er das Vorhandene auf. das seiner Begabung

adäquat war, um es zu verarbeiten und darauf fußend Neues zu schaffen. Denn jeder bedeutende Künstler modelt seine

Kunst und wird von der jeweilig besonderen Kunst nur leicht beeinflußt. It would be absurd, therefore. to treat the

painter as a mere link between two points in a necessary evolution . In diesem Satze Berensons ' ist nur das Wort

»florentine« vor painter« ausgelassen, denn alles, was er an dieser Stelle nur den Florentinern zusprechen will, gilt

für alle Künstler und die Geschichte der Kunst Venedigs kann ebensowenig »das Studium einer ruhigen Entwicklung <

sein wie die von Florenz. Wo keine großen Persönlichkeiten gestaltend eingreifen, deren Stil eben die Marksteine der

Entwicklung der Kunst sind, gibt es weder Kunst noch Entwicklung, sondern nur eine provinzielle Stagnation, ein

träges Fortschleppen längst überwundener Ausdrucksformen. Diese großen Persönlichkeiten aber haben deshalb

historische Bedeutung, weil ihre künstlerische Bedeutsamkeit auf ihre schwächeren Zeitgenossen und Nachahmer

einwirkt; das künstlerisch nicht Bedeutsame bleibt ohne Einfluß, also ohne historische Bedeutung. Übrigens ergibt die

kritische Betrachtung aller großen Ingenien der bildenden Kunst, daß historische Bedeutung und künstlerische

Bedeutsamkeit immer vereint sind, wenn auch Berenson' die Behauptung, daß sie synonym seien (was ja nur falsch

ausgedrückt wäre), energisch zurückweist.

Lili Fruhlich-Bum.

1 Dvorak: "Das Ratsei der Kunst der Brüder van Eyck . Jahrbuch der Sammlungen de« A I höchsten Kaiserhauses, XX[V. pag. 299.

-Wieviel Gelegenheit sich den italienischen Kunstlern bot, mit der Kunst der französischen Mfniatoren vertraut zu werden, beweist die

Erwähnung Hermanns in seiner Arbeit »Zur Geschichte der Miniaturmalerei am Hofe der Este in Ferraia« (Jahrbuch der Sammlungen des Aller-

höchsten Kaiserhauses, XXI, pag. 128^1, daß Niccolo III (1393 bis 14411 5S französische Manuskripte in seiner Bibliothek hatte.

3 Berenson, a. a. 0., pag. 2.

I A. a. O, pag. 13.

Neues von Moritz von Schwind.

II. Der intime Schwind (Schwind zu Hausei.

Moritz von Schwind hatte sich nach der

Wiener Lehr- und Schwarmzeit während der ersten

Münchener Jahre durch sein Talent so großes

Ansehen und so stark Geltung zu verschaffen

gewußt, daß Schnorr von Carolsfeld ihn zur Mit-

arbeit an seinen Malereien für die neue Residenz

zu München heranzog. Die Beziehungen zu Schnoir

waren die Veranlassung, daß Schwind mit dem

Karlsruher Architekten Hübsch bekannt wurde und

auf dessen Vorschlag als Maler für die Fresken in

der von Heinrich Hübsch neu erbauten Kunsthalle

(Galeriegebäude) nach Karlsruhe berufen wurde.1

Mit dem Umzug des Wiener Meisters in die kleine

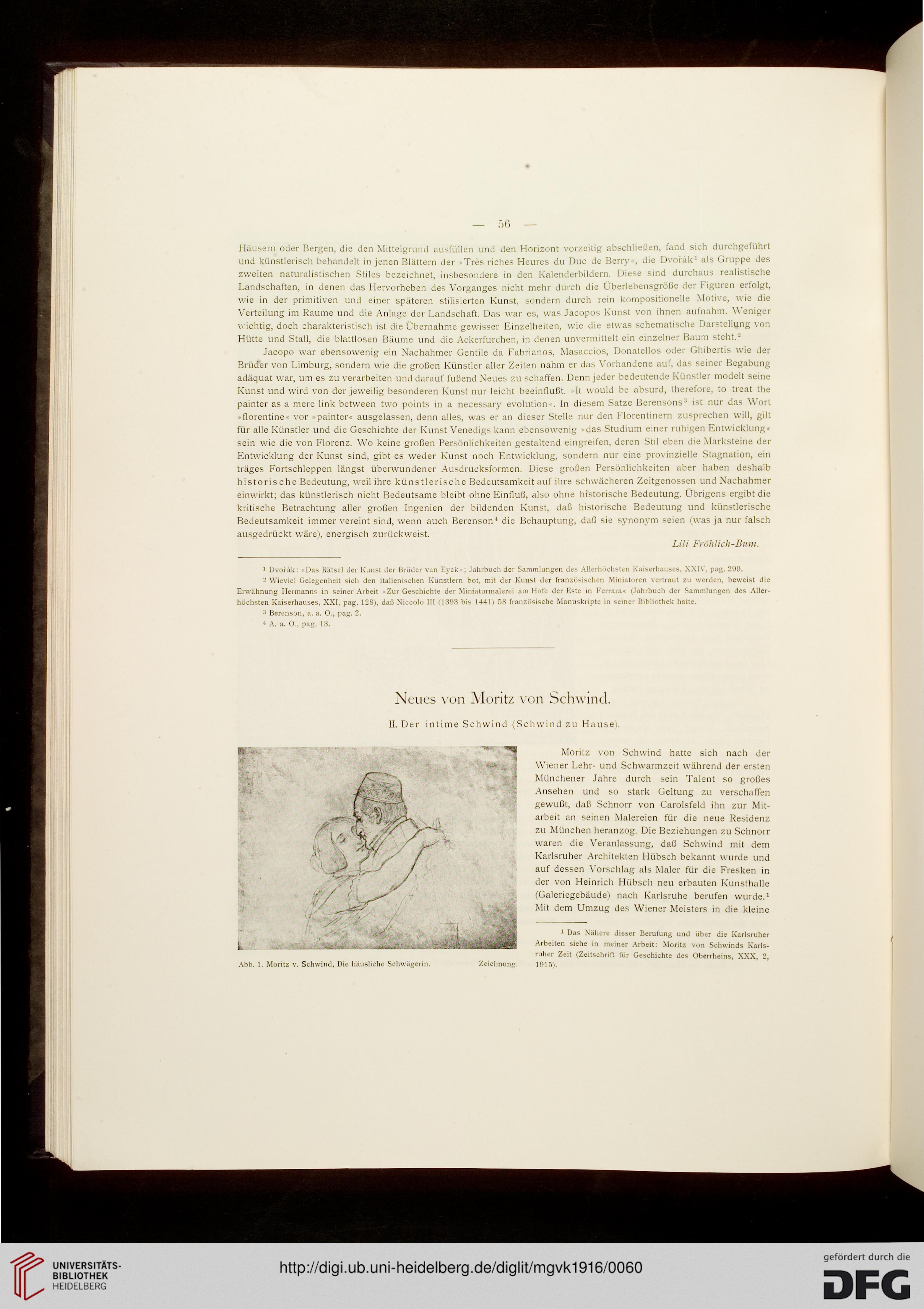

Abb. 1. Moritz v. Schwind. Die häusliche Schwägerin.

1 Das Nähere dieser Berufung und über die Karlsruher

Arbeiten siehe in meiner Arbeit: Moritz von Schwinds Karls-

ruher Zeit (Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, XXX, 2,

1915).