67

Lucas XVI darstellt. Die Einteilung

des Bildfeldes zeigt auf Stich und

Relief eine auffallende Überein-

stimmung, ebenso die dominierende

Hauptfigur in ihrer charakteristi-

schen Lagerung in der Diagonale,

die Teufel scheinen trotz aller Ab-

weichungen nur Variationen des-

selben Themas zu sein.

Daß irgend eine Beziehung

zwischen Stich und Relief besteht,

läßt sich aus formalen Gründen mit

Bestimmtheit annehmen.Und eben-

so sieber ist es, daß Palmas Fas-

sung dem Relief zeitlich vorangeht,

da sie sich eng an den Wonlaut

des Bibeltextes anschließt. Ganz

losgelöst von diesem erscheint das

Relief: der gestrafte Reiche ist zur

verdammten Seele verallgemeinert,

diese wegen des Neides um das

Schicksal der Seligen zur weib-

lichen Invidia determiniert; auch

Lazarus in Abrahams Schoß ist

ins Neue Testament umgeprägt

worden.

EineBeziehungbesteht,doch

keine direkte; zwischen beiden liegt

noch ein anderer Stich, der Palmas

Gedanken und Ausdruck fortsetzt;

er gehört als »Invidia« in eine Folge

von Lastern und stammt aus der

ersten Hälfte des XVII. Jahrhun-

derts; ein Blatt ohne künstlerischen

Wert, das in den Supplementband

der Stiche nach Primaticcio(Wien,

Kupfersticbsammlung) hineinge-

raten ist. Zwischen vier Ecktondi

mit Neidbeispielen aus Bibel und

Fabel ein großes Mitteloval; die

allgemeine Anordnung nach Palma;

aber die Greisin, der Teufel, der

ihre Füße packt, und der unten, der den Rücken kehrt, der Höllenhund waren die genaue Vorlage für das Relief;

der dritte Teufel, der auf dem Relief die Arme packt, ist im Stich ein wenig anders, der äußerste links fehlt ganz

darauf; statt seiner reichlich anderes Spukwesen der Hölle. Ebenso statt des Paares links oben ein Reigen elf

seliger Frauen.

Wenn Palmas Entwurf 1595 gestochen wurde, so gibt diese Jahreszahl den frühesten Termini für die

Entstehung des Reliefs. Auch sein Endtermin ist erhalten: Balthasar Heroldt führt in einem Verzeichnis von Bronze-

güssen, die von ihm in die kaiserliche Kunstkammer geliefert wurden, als zweite Nummer an: »Ein tafel, worauf der

Neydt stehet .... 36 Ib.« Das Verzeichnis,1 das den Akten über die Errichtung der Immakulatasäule am Hof in Wien

(k. u. k. Reichsfinanzarchiv) beiliegt, ist vom Jahre 1657 datiert. So bleibt ein Spielraum von etwa fünfzig Jahren für die

Datierung des Reliefs. Dem vorgeschrittenen Stich der »Invidia« zuliebe, an den sich der Bossierer hielt, möchte ich es

näher an den Endtermin rücken.

Mit dieser gewonnenen Datierung ist auch Schlossers Zuschreibung an Pierino da Vinci (gest. ca. 1560) hinfällig

geworden. Zu diesem Künstler war Schlosser wohl nur aus gegenständlichen Gründen gekommen: die Illustrierung

i Vergl. meine Notiz im Jahrbuch der Ifunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. XXVIII, Heft 0.

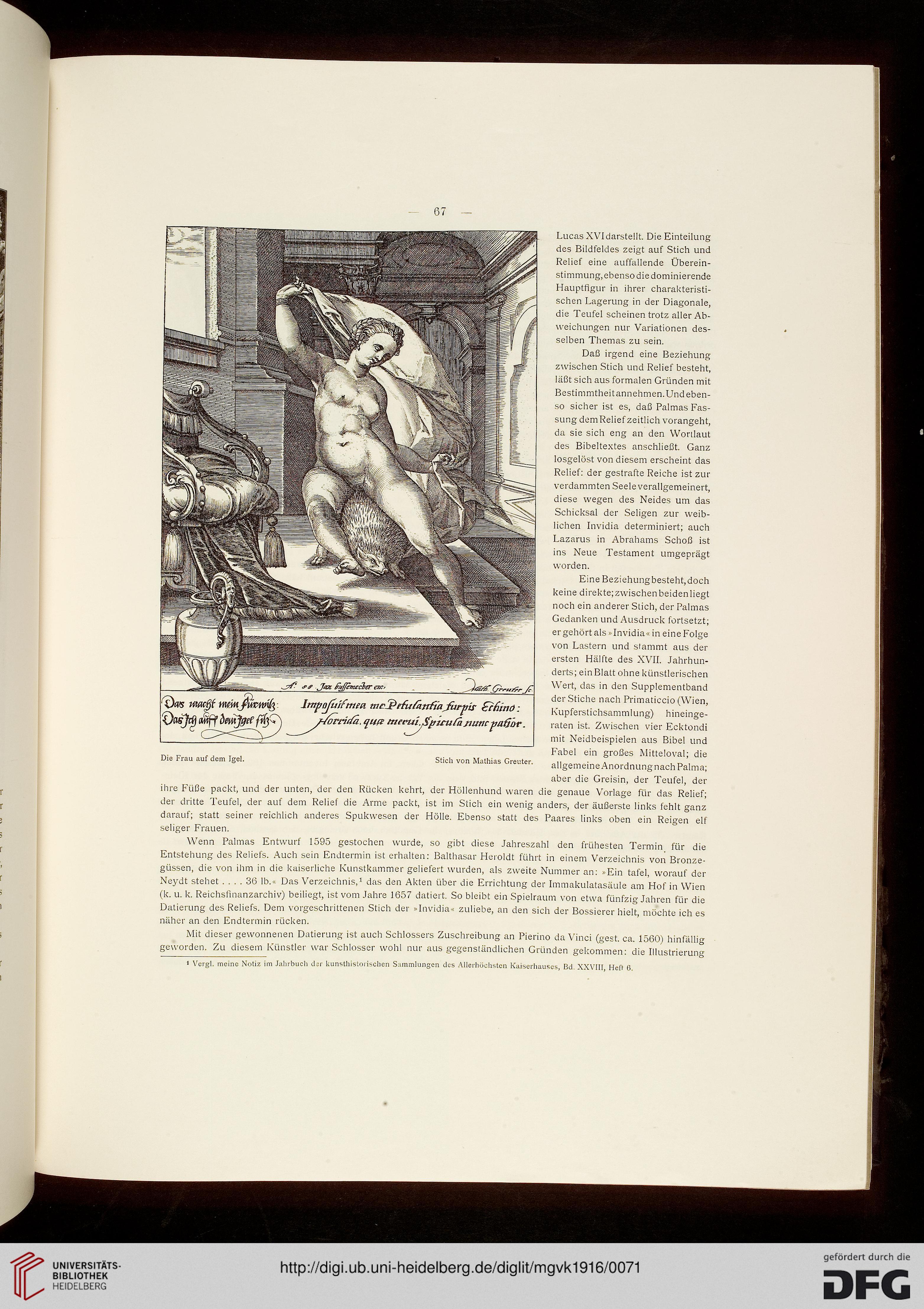

es Jtat fußcmecherexc>

-_ _^jsa?-^.-.

Ittwo/uifmea mdprfu/äirfiajarpis £c6inc);

/ortidä, qute titeruißpuiifii nuncpafibr:

Die Frau auf dem Igel.

Stich von Mathias Greuter.

Lucas XVI darstellt. Die Einteilung

des Bildfeldes zeigt auf Stich und

Relief eine auffallende Überein-

stimmung, ebenso die dominierende

Hauptfigur in ihrer charakteristi-

schen Lagerung in der Diagonale,

die Teufel scheinen trotz aller Ab-

weichungen nur Variationen des-

selben Themas zu sein.

Daß irgend eine Beziehung

zwischen Stich und Relief besteht,

läßt sich aus formalen Gründen mit

Bestimmtheit annehmen.Und eben-

so sieber ist es, daß Palmas Fas-

sung dem Relief zeitlich vorangeht,

da sie sich eng an den Wonlaut

des Bibeltextes anschließt. Ganz

losgelöst von diesem erscheint das

Relief: der gestrafte Reiche ist zur

verdammten Seele verallgemeinert,

diese wegen des Neides um das

Schicksal der Seligen zur weib-

lichen Invidia determiniert; auch

Lazarus in Abrahams Schoß ist

ins Neue Testament umgeprägt

worden.

EineBeziehungbesteht,doch

keine direkte; zwischen beiden liegt

noch ein anderer Stich, der Palmas

Gedanken und Ausdruck fortsetzt;

er gehört als »Invidia« in eine Folge

von Lastern und stammt aus der

ersten Hälfte des XVII. Jahrhun-

derts; ein Blatt ohne künstlerischen

Wert, das in den Supplementband

der Stiche nach Primaticcio(Wien,

Kupfersticbsammlung) hineinge-

raten ist. Zwischen vier Ecktondi

mit Neidbeispielen aus Bibel und

Fabel ein großes Mitteloval; die

allgemeine Anordnung nach Palma;

aber die Greisin, der Teufel, der

ihre Füße packt, und der unten, der den Rücken kehrt, der Höllenhund waren die genaue Vorlage für das Relief;

der dritte Teufel, der auf dem Relief die Arme packt, ist im Stich ein wenig anders, der äußerste links fehlt ganz

darauf; statt seiner reichlich anderes Spukwesen der Hölle. Ebenso statt des Paares links oben ein Reigen elf

seliger Frauen.

Wenn Palmas Entwurf 1595 gestochen wurde, so gibt diese Jahreszahl den frühesten Termini für die

Entstehung des Reliefs. Auch sein Endtermin ist erhalten: Balthasar Heroldt führt in einem Verzeichnis von Bronze-

güssen, die von ihm in die kaiserliche Kunstkammer geliefert wurden, als zweite Nummer an: »Ein tafel, worauf der

Neydt stehet .... 36 Ib.« Das Verzeichnis,1 das den Akten über die Errichtung der Immakulatasäule am Hof in Wien

(k. u. k. Reichsfinanzarchiv) beiliegt, ist vom Jahre 1657 datiert. So bleibt ein Spielraum von etwa fünfzig Jahren für die

Datierung des Reliefs. Dem vorgeschrittenen Stich der »Invidia« zuliebe, an den sich der Bossierer hielt, möchte ich es

näher an den Endtermin rücken.

Mit dieser gewonnenen Datierung ist auch Schlossers Zuschreibung an Pierino da Vinci (gest. ca. 1560) hinfällig

geworden. Zu diesem Künstler war Schlosser wohl nur aus gegenständlichen Gründen gekommen: die Illustrierung

i Vergl. meine Notiz im Jahrbuch der Ifunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. XXVIII, Heft 0.

es Jtat fußcmecherexc>

-_ _^jsa?-^.-.

Ittwo/uifmea mdprfu/äirfiajarpis £c6inc);

/ortidä, qute titeruißpuiifii nuncpafibr:

Die Frau auf dem Igel.

Stich von Mathias Greuter.