— 68

einer Dante-Stelle, in Florenz die Ugolino-Szene, hier die Furien; dort die

(liegende Gestalt des Hungers, der als ausgemergeltes Weih dargestellt wird,

hier die verdammte Seele und ähnlich fliegende Teufel. Es sind die grauen-

vollen Fratzen, wie sie zum Thema gehören. Sie geben Mantegnas Invidia,

der Alten, die im Stregozzo triumphiert, Dürers kleiner Hexe, der Bronzefigur

der Invidia, die dem Cellini zugeschrieben wird (Sammlung Stephan von

Auspitz, Wien) und der wundervollen Elfenbeinstatuette des Hofmuseums

ihre Verwandtschaft. Eine Kunstgeschichte, die Motive in Entwicklungsreihen

ordnen will, wird diese zusammenhanglosen Gewächse aneinanderschließen.

Die künstlerisch vornehme Sprache, die malerisch weiche Modellierung

des Pierino da Vinci hat mit dem Relief der verdammten Seele nichts zu tun.

Aber ich will gar nicht den Künstler suchen. Wenn jetzt der Schleier

der rätselhaften Darstellung zerrissen ist, wenn noch dazu herauskommt, daß

eine Stichvorlage die Komposition anregte, so hat das Relief, dem höherer

künstlerischer Wert mangelt, den Reiz verloren, den es bisher besaß. Mag es

denn wieder in die Anonymität hinabgleiten, die es verdient.

II. Die Frau auf dem Igel.

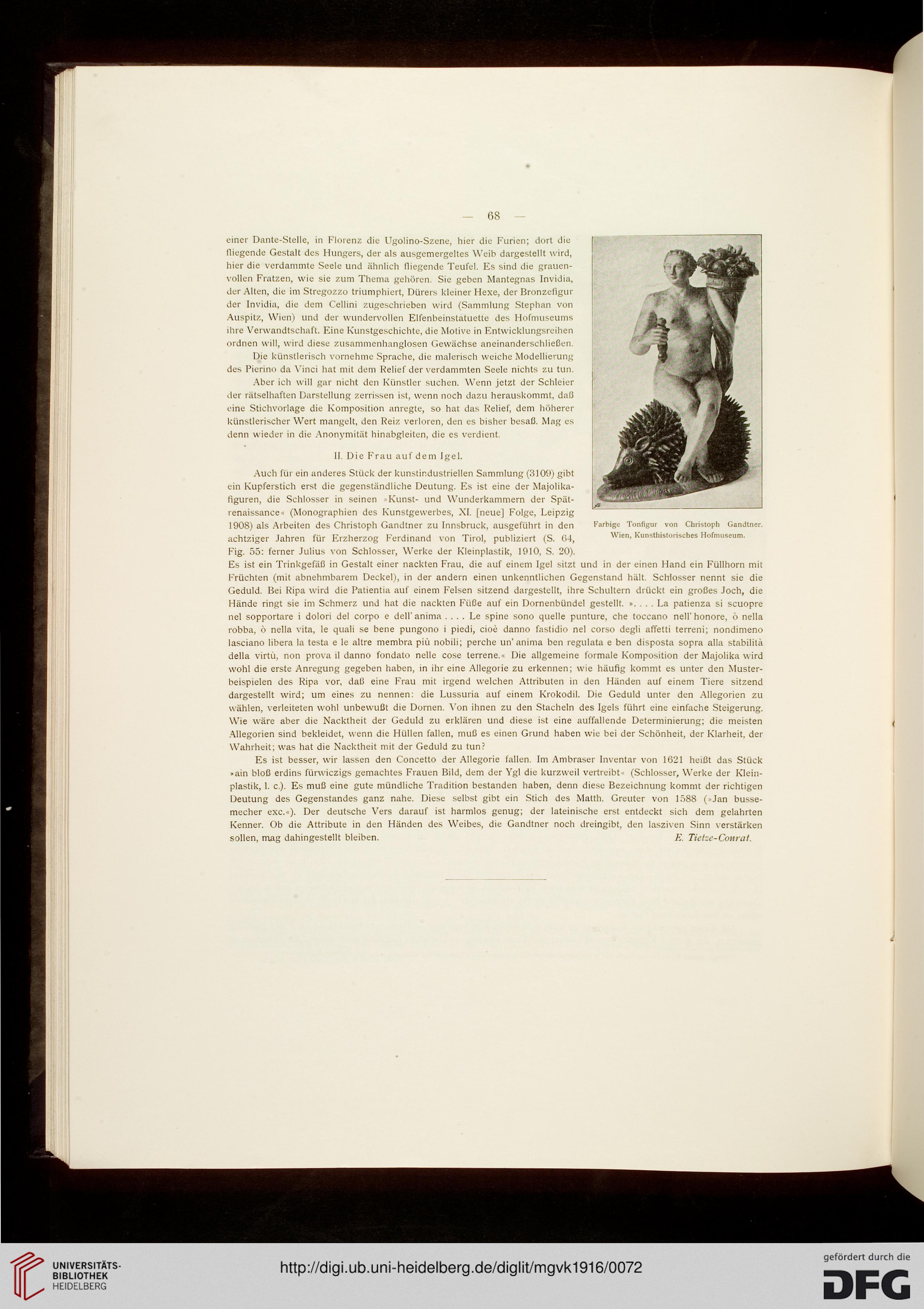

Auch für ein anderes Stück der kunstindustriellen Sammlung (3109) gibt

ein Kupferstich erst die gegenständliche Deutung. Es ist eine der Majolika-

figuren, die Schlosser in seinen Kunst- und Wunderkammern der Spät-

renaissance« (Monographien des Kunstgewerbes, XI. [neue] Folge, Leipzig

1908) als Arbeiten des Christoph Gandtner zu Innsbruck, ausgeführt in den

achtziger Jahren für Erzherzog Ferdinand von Tirol, publiziert (S. (14,

Fig. 55: ferner Julius von Schlosser, Werke der Kleinplastik, 1910, S. 20).

Es ist ein Trinkgefäß in Gestalt einer nackten Frau, die auf einem Igel sitzt und in der einen Hand ein Füllhorn mit

Früchten (mit abnehmbarem Deckel), in der andern einen unkenntlichen Gegenstand hält. Schlosser nennt sie die

Geduld. Bei Ripa wird die Patientia auf einem Felsen sitzend dargestellt, ihre Schultern drückt ein großes Joch, die

Hände ringt sie im Schmerz und hat die nackten Füße auf ein Dornenbündel gestellt. ». . . . La patienza si seuopre

nel sopportare i dolori del corpo e dell' anima . . . . Le spine sono quelle punture, che toccano nell' honore, 6 nella

robba, ö nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioe danno fastidio nel corso degli affetti terreni; nondimeno

lasciano libera la testa e le altre membra piü nobili; perche un'anima ben regulata e ben disposta sopra alla stabililä

della virtü, non prova il danno fondato nelle cose terrene.« Die allgemeine formale Komposition der Majolika wird

wohl die erste Anregung gegeben haben, in ihr eine Allegorie zu erkennen; wie häufig kommt es unter den Muster-

heispielen des Ripa vor, daß eine Frau mit irgend welchen Attributen in den Händen auf einem Tiere sitzend

dargestellt wird; um eines zu nennen: die Lussuria auf einem Krokodil. Die Geduld unter den Allegorien zu

wählen, verleiteten wohl unbewußt die Dornen. Von ihnen zu den Stacheln des Igels führt eine einfache Steigerung.

Wie wäre aber die Nacktheit der Geduld zu erklären und diese ist eine auffallende Determinierung; die meisten

Allegorien sind bekleidet, wenn die Hüllen fallen, muß es einen Grund haben wie bei der Schönheit, der Klarheit, der

Wahrheit; was hat die Nacktheit mit der Geduld zu tun?

Es ist besser, wir lassen den Concetto der Allegorie fallen. Im Ambraser Inventar von 1621 heißt das Stück

>ain bloß erdins fürwiezigs gemachtes Frauen Bild, dem der Vgl die kurzvveil vertreibt« (Schlosser, Werke der Klein-

plastik, 1. c). Es muß eine gute mündliche Tradition bestanden haben, denn diese Bezeichnung kommt der richtigen

Deutung des Gegenstandes ganz nahe. Diese selbst gibt ein Stich des Matth. Greuter von 1588 (»Jan busse-

mecher exe.«). Der deutsche Vers darauf ist harmlos genug; der lateinische erst entdeckt sich dem gelahrten

Kenner. Ob die Attribute in den Händen des Weibes, die Gandtner noch dreingibt, den lasziven Sinn verstärken

sollen, mag dahingestellt bleiben. E. Tietze-Conrat.

Farbige Tonfigur von Christoph Gandtner.

Wien, Kunsthistorisches Hofmuseum.

einer Dante-Stelle, in Florenz die Ugolino-Szene, hier die Furien; dort die

(liegende Gestalt des Hungers, der als ausgemergeltes Weih dargestellt wird,

hier die verdammte Seele und ähnlich fliegende Teufel. Es sind die grauen-

vollen Fratzen, wie sie zum Thema gehören. Sie geben Mantegnas Invidia,

der Alten, die im Stregozzo triumphiert, Dürers kleiner Hexe, der Bronzefigur

der Invidia, die dem Cellini zugeschrieben wird (Sammlung Stephan von

Auspitz, Wien) und der wundervollen Elfenbeinstatuette des Hofmuseums

ihre Verwandtschaft. Eine Kunstgeschichte, die Motive in Entwicklungsreihen

ordnen will, wird diese zusammenhanglosen Gewächse aneinanderschließen.

Die künstlerisch vornehme Sprache, die malerisch weiche Modellierung

des Pierino da Vinci hat mit dem Relief der verdammten Seele nichts zu tun.

Aber ich will gar nicht den Künstler suchen. Wenn jetzt der Schleier

der rätselhaften Darstellung zerrissen ist, wenn noch dazu herauskommt, daß

eine Stichvorlage die Komposition anregte, so hat das Relief, dem höherer

künstlerischer Wert mangelt, den Reiz verloren, den es bisher besaß. Mag es

denn wieder in die Anonymität hinabgleiten, die es verdient.

II. Die Frau auf dem Igel.

Auch für ein anderes Stück der kunstindustriellen Sammlung (3109) gibt

ein Kupferstich erst die gegenständliche Deutung. Es ist eine der Majolika-

figuren, die Schlosser in seinen Kunst- und Wunderkammern der Spät-

renaissance« (Monographien des Kunstgewerbes, XI. [neue] Folge, Leipzig

1908) als Arbeiten des Christoph Gandtner zu Innsbruck, ausgeführt in den

achtziger Jahren für Erzherzog Ferdinand von Tirol, publiziert (S. (14,

Fig. 55: ferner Julius von Schlosser, Werke der Kleinplastik, 1910, S. 20).

Es ist ein Trinkgefäß in Gestalt einer nackten Frau, die auf einem Igel sitzt und in der einen Hand ein Füllhorn mit

Früchten (mit abnehmbarem Deckel), in der andern einen unkenntlichen Gegenstand hält. Schlosser nennt sie die

Geduld. Bei Ripa wird die Patientia auf einem Felsen sitzend dargestellt, ihre Schultern drückt ein großes Joch, die

Hände ringt sie im Schmerz und hat die nackten Füße auf ein Dornenbündel gestellt. ». . . . La patienza si seuopre

nel sopportare i dolori del corpo e dell' anima . . . . Le spine sono quelle punture, che toccano nell' honore, 6 nella

robba, ö nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioe danno fastidio nel corso degli affetti terreni; nondimeno

lasciano libera la testa e le altre membra piü nobili; perche un'anima ben regulata e ben disposta sopra alla stabililä

della virtü, non prova il danno fondato nelle cose terrene.« Die allgemeine formale Komposition der Majolika wird

wohl die erste Anregung gegeben haben, in ihr eine Allegorie zu erkennen; wie häufig kommt es unter den Muster-

heispielen des Ripa vor, daß eine Frau mit irgend welchen Attributen in den Händen auf einem Tiere sitzend

dargestellt wird; um eines zu nennen: die Lussuria auf einem Krokodil. Die Geduld unter den Allegorien zu

wählen, verleiteten wohl unbewußt die Dornen. Von ihnen zu den Stacheln des Igels führt eine einfache Steigerung.

Wie wäre aber die Nacktheit der Geduld zu erklären und diese ist eine auffallende Determinierung; die meisten

Allegorien sind bekleidet, wenn die Hüllen fallen, muß es einen Grund haben wie bei der Schönheit, der Klarheit, der

Wahrheit; was hat die Nacktheit mit der Geduld zu tun?

Es ist besser, wir lassen den Concetto der Allegorie fallen. Im Ambraser Inventar von 1621 heißt das Stück

>ain bloß erdins fürwiezigs gemachtes Frauen Bild, dem der Vgl die kurzvveil vertreibt« (Schlosser, Werke der Klein-

plastik, 1. c). Es muß eine gute mündliche Tradition bestanden haben, denn diese Bezeichnung kommt der richtigen

Deutung des Gegenstandes ganz nahe. Diese selbst gibt ein Stich des Matth. Greuter von 1588 (»Jan busse-

mecher exe.«). Der deutsche Vers darauf ist harmlos genug; der lateinische erst entdeckt sich dem gelahrten

Kenner. Ob die Attribute in den Händen des Weibes, die Gandtner noch dreingibt, den lasziven Sinn verstärken

sollen, mag dahingestellt bleiben. E. Tietze-Conrat.

Farbige Tonfigur von Christoph Gandtner.

Wien, Kunsthistorisches Hofmuseum.