Johan

he

10he^„e2,

;raufgehöh,,b D<

'st liebte es Z**

=n Sterbe n J***

Udi geöffnete

Adle^v,rde

-Luisse. fAj ^

w,rd die naiv-dec-;

,Platz «"den. Daa:

d'e legenda aurea,

apokalyptischen &c,

Emzeldarstellnngenj

xalypse auf einem

;» die in Lichtstrafe:

er den

terer und aufmerke

des Heisters Eit

Holzplastik gegefc-

zeitlich vorangttai

zu dem zur Madomr

gespreizten Sdmp

: des Konrad Wz:

;eöffnetem Schnabel _

- um 1482 entstaafc

jcht sitzt in masap

nkranze wieder Kita

ren, der lebhafte, gl;::

1 die Horizonfc i"

llattwerke, das wie*

n Zeitalter Maxi»--

ler Waldeinsamkei:'

hendem Komposita

BurgkmairaufiM«

rgibt er, I5l8,aufda:

Stellung einzuräunff

lern bäuerlich po*

t, Cranach im Öf

ausgezeichnete

12 zeigt einen

ten Faust hält,

■ 509 im Wappe"^

,g (Milte XV. lW<**

,9,s'6 Lr.*^

«-ingen das au« -

iik, Bd-

.Michel Beheim (B. 159) einen heraldisch und kompositionell leicht

stilisierten, zum Vergleich heranzuziehenden Adler.

Auf der Johanneszeichnung Wolf Hubers ist die Lokalisierung

des Geschehnisses — man könnte auch von Handlung sprechen —

durchaus »naiv und heimatlich«.1 Ein von Nadelhölzern bestandener

Waldrand an einem schräg nach rechts zurückziehenden, in der Ferne

burgartige Bauten tragenden, von der auf- oder untergehenden Sonne

überstrahlten Gewässer, mit zwei Worten: ein oberdeutsches Patmos.

Der kurzgelockte, ländlichfrische Evangelist ohne Nimbus im zeitlosen

Gewände, das Ende des nicht genau verfolgbaren Mantels, der auch

auf den aus einem Baumstrunke gebildeten Sitz übergreift, röhrig

gefaltet über die Schulter geworfen, sitzt in Profilstellung vor dem mit

schwerer Platte und ungleichen Beinen zusammengezimmerten, leicht

bildeinwärts gerichteten Tische, an und unter den ein dichter, ver-

wilderter Busch wie ein borstiges Ungetüm herangekrochen ist und

auf dem — ohne Angabe von Schreibgerät —, gestützt von einem

Holzblöckchen, ein mächtiger Foliant aufgeschlagen ruht. Am Boden

zieht, echt nordische Girlanden, buschiges Zweigwerk diagonal nach

vorwärts, und zwei flache Steintafeln halten den vordersten Bildteil

offen. Johannes gegenüber, der mit überrascht geöffnetem Munde —

die Unterlippe ist vorgeschoben — und staunender Handgebärde

sich vorbeugt, auf der anderen Tischseite, in gleicher Höhe mit

gespreizten Ständern, einer ganz- und einer halbaufgestellten

Schwinge der gleichfalls ins Profil gestellte Adler, der ebenso wie

das Buch leichten Schatten auf die Tischfläche wirft. In seiner ganzen

Bildung, seinem phantastischen Kopfe, mit dem stark übergreifenden, geöffneten Schnabel, den ungleich entfalteten

Flügeln, lebt der wunderbare Geist altnordischer Märchenwelt.'2 Kompositionell ist die Gruppe zwischen je zwei3

Fichten des Vorder- und Mittelgrundes gespannt und durch die fast symmetrisch aufsteigende Gebirgstafel in völligem,

aber wie federnd-labilem Gleichgewichte erhalten, welcher Eindruck durch den erwähnten hügeligen Strauch unter-

stützt wird.* Hoch über der Strahlen aussendenden Sonne, selbst vor einer Lichtglorie, von nach links sich flächig-

rhythmisch ausbreitendem Wolkenwerke5 getragen, leicht vorgeneigt mit hoch flatterndem Haar, das Kindlein im

Mantelsaum an sich drückend die Erscheinung der jugendlichen Madonna.

Der Stich Schongauers hat den Adler kräftig aus seiner bis dahin symbolischen oder spielerischen Rolle heraus-

genommen. Huber macht die Botschaft des Tieres zum Hauptgeschehnis, man meint, die laute, krächzende Vogelstimme

zu vernehmen, und diese einzigartige Auffassung gibt dem Blatte Einheitlichkeit und auf uns wie ein Waldmärchen

wirkenden Zauber. Wie ordnet sich nun das Blatt unter seine übrigen Arbeiten ein? Auf der Berliner Kreuzigungs-

zeichnung von 15176 finden wir, im Profil gegeben, denselben Johannes mit gleich gefühlsüberwältigter Handstellung;

auf beiden Kreuzigungsholzschnitten' (um 1520) einen ähnlichen Johannes, den Körper bildeinwärts gedreht, das

Gesichtsprofil ins Holzschnittmäßige übertragen, die Handgebärde in einem Falle beibehalten, im andern zu höchstem

Affekte gesteigert. Offene Münder sind bei Huber sehr häufig, unter anderem auf der Dresdner Zeichnung: »Christus,

den Besessenen heilend«, dem Joachim in den Uffizien, ebenso liebt er es, Nadelbäume mit entlaubten'Spitzen3 und im

Vordergrunde tafelartig geformte, herumliegende Steine anzubringen, die mitunter das Monogramm tragen, ein Motiv,

das nicht von Altdorfer, vielleicht von Dürer übernommen ist; die Jahreszahl wird häufig hoch hinaufgerückt,9 die Zahlen

sind von bezeichnender Form. Für die graphische Wiedergabe der Sonne, deren Strahlen entweder radial, wie sie ein

einziges Blatt Dürers bildet (Christus als Gärtner, kleine Holzschnittpassion, B. 47), oder garbig gebogen, von einem ganz

charakteristischen, Bewegung gebenden, elliptischen Sonnenzeichen aus emporfahren, hat Huber leidenschaftliche

Vorliebe. Die Lichtspiegelung im Gewässer, wie sie auf der Johanneszeichnung vorkommt, ist auch auf dem

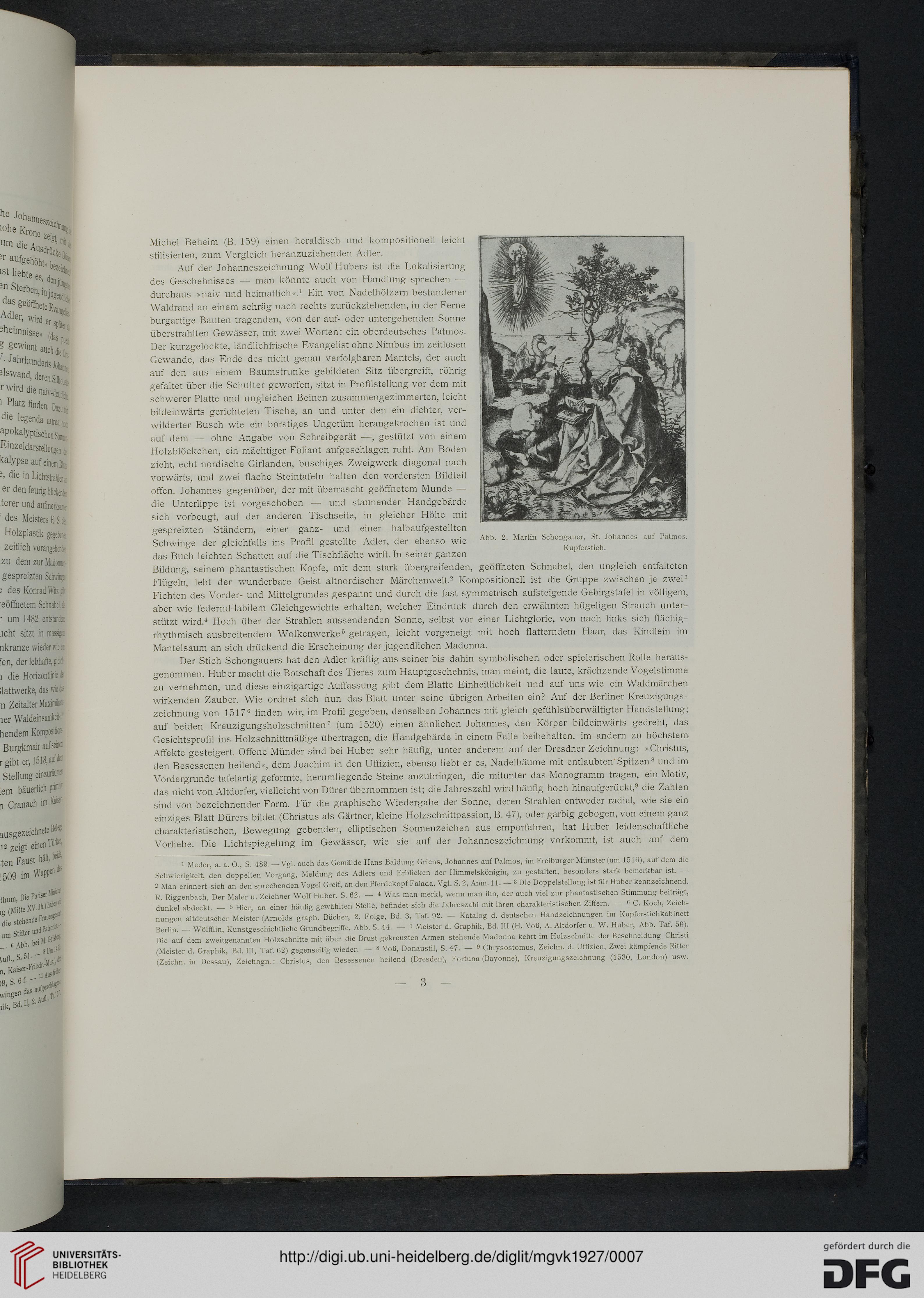

Martin Schongauer, St. Johannes auf Patmos.

Kupferstich.

1 Meder, a. a. O., S. 489. — Vgl. auch das Gemälde Hans Baidung Griens, Johannes auf Patmos, im Freiburger Münster (um 1516), auf dem die

Schwierigkeit, den doppelten Vorgang, Meldung des Adlers und Erblicken der Himmelskönigin, zu gestalten, besonders stark bemerkbar ist. —

2 Man erinnert sich an den sprechenden Vogel Greif, an den Pferdekopf Falada. Vgl. S. 2, Anm. 11. — 3 Die Doppelstellung ist für Huber kennzeichnend.

R. Riggenbach, Der Maler u. Zeichner Wolf Huber. S. 62. — 1 Was man merkt, wenn man ihn, der auch viel zur phantastischen Stimmung beiträgt,

dunkel abdeckt. — Hier, an einer häufig gewählten Stelle, befindet sich die Jahreszahl mit ihren charakteristischen Ziffern. — C. Koch, Zeich-

nungen altdeutscher Meister (Arnolds graph. Bücher, 2. Folge, Bd. 3, Taf. 92. — Katalog d. deutschen Handzeichnungen im Kupferstichkabinett

Berlin. — Wolfllin, KunstgeschichUiche Grundbegriffe. Abb. S. 44. — ' Meister d. Graphik, Bd. III (H. Voß, A. Altdorfer u. W. Huber, Abb. Taf. 59).

Die auf dem zweitgenannten Holzschnitte mit über die Brust gekreuzten Armen stehende Madonna kehrt im Holzschnitte der Beschneidung Christi

(Meister d. Graphik, Bd. III, Taf. 62) gegenseitig wieder. — 8 Voß, Donaustil, S. 47. — 9 Chrysostomus, Zeichn. d. Uffizien, Zwei kämpfende Ritter

(Zeichn. in Dessau), Zeichngn.: Christus, den Besessenen heilend (Dresden), Fortuna (Bayonne), Kreuzigungszeichnung (1530, London) usw.

— 3 —

he

10he^„e2,

;raufgehöh,,b D<

'st liebte es Z**

=n Sterbe n J***

Udi geöffnete

Adle^v,rde

-Luisse. fAj ^

w,rd die naiv-dec-;

,Platz «"den. Daa:

d'e legenda aurea,

apokalyptischen &c,

Emzeldarstellnngenj

xalypse auf einem

;» die in Lichtstrafe:

er den

terer und aufmerke

des Heisters Eit

Holzplastik gegefc-

zeitlich vorangttai

zu dem zur Madomr

gespreizten Sdmp

: des Konrad Wz:

;eöffnetem Schnabel _

- um 1482 entstaafc

jcht sitzt in masap

nkranze wieder Kita

ren, der lebhafte, gl;::

1 die Horizonfc i"

llattwerke, das wie*

n Zeitalter Maxi»--

ler Waldeinsamkei:'

hendem Komposita

BurgkmairaufiM«

rgibt er, I5l8,aufda:

Stellung einzuräunff

lern bäuerlich po*

t, Cranach im Öf

ausgezeichnete

12 zeigt einen

ten Faust hält,

■ 509 im Wappe"^

,g (Milte XV. lW<**

,9,s'6 Lr.*^

«-ingen das au« -

iik, Bd-

.Michel Beheim (B. 159) einen heraldisch und kompositionell leicht

stilisierten, zum Vergleich heranzuziehenden Adler.

Auf der Johanneszeichnung Wolf Hubers ist die Lokalisierung

des Geschehnisses — man könnte auch von Handlung sprechen —

durchaus »naiv und heimatlich«.1 Ein von Nadelhölzern bestandener

Waldrand an einem schräg nach rechts zurückziehenden, in der Ferne

burgartige Bauten tragenden, von der auf- oder untergehenden Sonne

überstrahlten Gewässer, mit zwei Worten: ein oberdeutsches Patmos.

Der kurzgelockte, ländlichfrische Evangelist ohne Nimbus im zeitlosen

Gewände, das Ende des nicht genau verfolgbaren Mantels, der auch

auf den aus einem Baumstrunke gebildeten Sitz übergreift, röhrig

gefaltet über die Schulter geworfen, sitzt in Profilstellung vor dem mit

schwerer Platte und ungleichen Beinen zusammengezimmerten, leicht

bildeinwärts gerichteten Tische, an und unter den ein dichter, ver-

wilderter Busch wie ein borstiges Ungetüm herangekrochen ist und

auf dem — ohne Angabe von Schreibgerät —, gestützt von einem

Holzblöckchen, ein mächtiger Foliant aufgeschlagen ruht. Am Boden

zieht, echt nordische Girlanden, buschiges Zweigwerk diagonal nach

vorwärts, und zwei flache Steintafeln halten den vordersten Bildteil

offen. Johannes gegenüber, der mit überrascht geöffnetem Munde —

die Unterlippe ist vorgeschoben — und staunender Handgebärde

sich vorbeugt, auf der anderen Tischseite, in gleicher Höhe mit

gespreizten Ständern, einer ganz- und einer halbaufgestellten

Schwinge der gleichfalls ins Profil gestellte Adler, der ebenso wie

das Buch leichten Schatten auf die Tischfläche wirft. In seiner ganzen

Bildung, seinem phantastischen Kopfe, mit dem stark übergreifenden, geöffneten Schnabel, den ungleich entfalteten

Flügeln, lebt der wunderbare Geist altnordischer Märchenwelt.'2 Kompositionell ist die Gruppe zwischen je zwei3

Fichten des Vorder- und Mittelgrundes gespannt und durch die fast symmetrisch aufsteigende Gebirgstafel in völligem,

aber wie federnd-labilem Gleichgewichte erhalten, welcher Eindruck durch den erwähnten hügeligen Strauch unter-

stützt wird.* Hoch über der Strahlen aussendenden Sonne, selbst vor einer Lichtglorie, von nach links sich flächig-

rhythmisch ausbreitendem Wolkenwerke5 getragen, leicht vorgeneigt mit hoch flatterndem Haar, das Kindlein im

Mantelsaum an sich drückend die Erscheinung der jugendlichen Madonna.

Der Stich Schongauers hat den Adler kräftig aus seiner bis dahin symbolischen oder spielerischen Rolle heraus-

genommen. Huber macht die Botschaft des Tieres zum Hauptgeschehnis, man meint, die laute, krächzende Vogelstimme

zu vernehmen, und diese einzigartige Auffassung gibt dem Blatte Einheitlichkeit und auf uns wie ein Waldmärchen

wirkenden Zauber. Wie ordnet sich nun das Blatt unter seine übrigen Arbeiten ein? Auf der Berliner Kreuzigungs-

zeichnung von 15176 finden wir, im Profil gegeben, denselben Johannes mit gleich gefühlsüberwältigter Handstellung;

auf beiden Kreuzigungsholzschnitten' (um 1520) einen ähnlichen Johannes, den Körper bildeinwärts gedreht, das

Gesichtsprofil ins Holzschnittmäßige übertragen, die Handgebärde in einem Falle beibehalten, im andern zu höchstem

Affekte gesteigert. Offene Münder sind bei Huber sehr häufig, unter anderem auf der Dresdner Zeichnung: »Christus,

den Besessenen heilend«, dem Joachim in den Uffizien, ebenso liebt er es, Nadelbäume mit entlaubten'Spitzen3 und im

Vordergrunde tafelartig geformte, herumliegende Steine anzubringen, die mitunter das Monogramm tragen, ein Motiv,

das nicht von Altdorfer, vielleicht von Dürer übernommen ist; die Jahreszahl wird häufig hoch hinaufgerückt,9 die Zahlen

sind von bezeichnender Form. Für die graphische Wiedergabe der Sonne, deren Strahlen entweder radial, wie sie ein

einziges Blatt Dürers bildet (Christus als Gärtner, kleine Holzschnittpassion, B. 47), oder garbig gebogen, von einem ganz

charakteristischen, Bewegung gebenden, elliptischen Sonnenzeichen aus emporfahren, hat Huber leidenschaftliche

Vorliebe. Die Lichtspiegelung im Gewässer, wie sie auf der Johanneszeichnung vorkommt, ist auch auf dem

Martin Schongauer, St. Johannes auf Patmos.

Kupferstich.

1 Meder, a. a. O., S. 489. — Vgl. auch das Gemälde Hans Baidung Griens, Johannes auf Patmos, im Freiburger Münster (um 1516), auf dem die

Schwierigkeit, den doppelten Vorgang, Meldung des Adlers und Erblicken der Himmelskönigin, zu gestalten, besonders stark bemerkbar ist. —

2 Man erinnert sich an den sprechenden Vogel Greif, an den Pferdekopf Falada. Vgl. S. 2, Anm. 11. — 3 Die Doppelstellung ist für Huber kennzeichnend.

R. Riggenbach, Der Maler u. Zeichner Wolf Huber. S. 62. — 1 Was man merkt, wenn man ihn, der auch viel zur phantastischen Stimmung beiträgt,

dunkel abdeckt. — Hier, an einer häufig gewählten Stelle, befindet sich die Jahreszahl mit ihren charakteristischen Ziffern. — C. Koch, Zeich-

nungen altdeutscher Meister (Arnolds graph. Bücher, 2. Folge, Bd. 3, Taf. 92. — Katalog d. deutschen Handzeichnungen im Kupferstichkabinett

Berlin. — Wolfllin, KunstgeschichUiche Grundbegriffe. Abb. S. 44. — ' Meister d. Graphik, Bd. III (H. Voß, A. Altdorfer u. W. Huber, Abb. Taf. 59).

Die auf dem zweitgenannten Holzschnitte mit über die Brust gekreuzten Armen stehende Madonna kehrt im Holzschnitte der Beschneidung Christi

(Meister d. Graphik, Bd. III, Taf. 62) gegenseitig wieder. — 8 Voß, Donaustil, S. 47. — 9 Chrysostomus, Zeichn. d. Uffizien, Zwei kämpfende Ritter

(Zeichn. in Dessau), Zeichngn.: Christus, den Besessenen heilend (Dresden), Fortuna (Bayonne), Kreuzigungszeichnung (1530, London) usw.

— 3 —