anheftung (Ho. h 8V) unten: Welche plastische Kraft in der Diffe-

renzierung der Schultern, dem Abknicken in der Hüfte, Vor-

drücken der Knie und Nachhintengehen der Füße, den durch die

Pressung auseinander getriebenen Beinmuskeln. In allen Einzel-

heiten läßt das Würffeispiel die plastische und rhythmische Kraft

vermissen: In den Haaren, den zarten Gesichtern, den vorsichtig

greifenden Händen, den Mützen. Es ist zu fragen, was der Ho.-M.

hier hätte lernen können. Der Liniencharakter des K.-M.s ist mit

der Anschauung des Ho.-M.s unvereinbar. Einer Flüssigkeit der

Erzählung steht die viel stärkere Unmittelbarkeit, der unvergleich-

lich viel größere anschauliche Reichtum des Ho.-M.s gegenüber.

Die für den Ho.-M. bezeichnende durchschlagende plastische

und räumliche Kraft geht dem K.-M. ab. So läßt sich zur Er-

klärung des wenigen Gemeinsamen, das im Zusammenhang des

Ho.-Stils weit sinnvoller ist, viel eher eine Abhängigkeit des K.-M.s

denken, wie denn überhaupt eine starke und lang dauernde

Wirkung des Ho.-M.s in Nürnberg unverkennbar ist.Hinzu kommt,

daß zu einer Vordatierung des K.-M.s kein Anlaß ist.

Nur Holzschnitte aus dieser Kahlenberger Gruppe, vor

allem das Würffeispiel, erschienen bisher als für den jungen

Dürer möglich. Ihre Vergleichung mit dem Ho.-M. bezeichnet

aber nicht nur ihren Abstand von Dürer, sondern stellt den Ho.-M. zwischen Dürer und jene Zuweisungen.

So ergibt sich von selbst die Frage nach dem Verhältnis des Ho.-M.s zu Dürer. Die zeitliche Lage macht eine Identi-

fizierung durchaus möglich. Die Holzschnitte sind aus 1488 und 1489 datierten Büchern und bei der raschen Folge der

Editionen in diesen Jahren kann man das Entstehungsdatum der Holzschnitte ungefähr gleichsetzen. Nach 1489 ist nichts

mehr zu finden und Frühjahr 1490 geht Dürer auf die Wanderschaft. Auch die Altersstufe könnte entsprechen. Hinzu kommt

die Übereinstimmung der entwicklungsgeschichtlichen Stellung: eine neue Freude am Erfassen der Wirklichkeit in ihrer

Gesamtheit und um ihrer selbst willen; die Realität des Vorgangs bricht durch im ganzen und einzelnen, und das gibt

der Erzählung die erfrischende Lebendigkeit. Die alte Bildgestalt wird nach allen Dimensionen gelockert, der plastische

Körper zur Greifbarkeit herausgetrieben, der Raum in die Tiefe gesenkt. Diese Auffassung von Welt und Bild in ihrem

plötzlichen Hervorkommen und der durchdringenden Kraft und Einheit des Erlebens — völlig einsam bis in die

90er Jahre — kann man nur als höchstpersönlichen Akt verstehen. Geniale Evolutionen sind etwas Einmaliges.

Die Stilanalyse des Ho.-M.s ist aber in ihrer Ganzheit auf die frühen Zeichnungen Dürers1 übertragbar, die durch die

unpublizierte, von Fr. Dörnhöffer als Dürer erkannte Pariser Kreuzigung eine sehr wichtige Vermehrung erfahren haben:2

die bildmäßige Verarbeitung der neuen Anschauung ist ganz unvollkommen, quälende Zusammenstöße und Über-

schneidungen (L. 100 links, HL. 371 rechts), empfindliche Lücken (Turnier, Brit. Mus., HL. 371, 376, Ho. h 8vusw.), eine

Zufälligkeit der Anordnung (L. 2, L. 100, HL. 371, Ho. h 8V u. a.). Die Verschmelzung von Raum und Figur ist nicht

gelungen, die Figur bleibt häufig vor dem Raum (L. 100, HL. 94v, Ho. a 4v, b 2>-, b 6r) und die aufgelockerten Gruppen

behalten bei dem Bohren der Bewegungen leicht etwas Löcheriges (L. 2, Ho. HL. 373).

Dabei aber doch unverkennbar ein Rechnen mit großen Formen, ein Gliedern in größere Komplexe (Landschaft,

Pferde, Figuren), ein Bauen mit stehender und gelagerter Form (ein stetes Bezugnehmen auf die Rahmenlinien: L. 100,

(die Vertikalformen am Rand, Breitform in der Mitte) Kreuzigungszeichnung, stets in den Holzschnitten; Tektonik der

Einzelform: Architektur, Bäume, Gesichter usw.). Und sehr bezeichnend ist, wie mit lang durchlaufenden Linien kompo-

sitionell gearbeitet wird (die Lanzen, L. 2, HL. 371 und 382, Ho.: Architektur).

Es liegt eine Notwendigkeit darin, daß das Einsetzen eines Neuen mit einer großen Kraft der Gestaltung sich verbindet.

So erfüllt ein starker Impetus Geschehen und Form. Alle runde Form wird intensiv gebeult (Pferde, Gelenke, Mützen usw.)-

Der Duktus der Linie erhält erhöhte Bedeutung, zäh elastische Schwere und eine umklammernde plastische Kraft.

Das Durchnerven der Fläche mit formbezeichnender Schraffur ist für Dürer stets charakteristisch, insbesondere die

scharfe räumliche Schraffierung der Architekturformen (Ho.). Der Versuch, aus den Kreuzlagen der Zeichnungen, die bei

kleinem Format vollends für einen wenig routinierten Holzschneider nicht schneidbar sind, die eine durchschlagende Lage

herauszuzeichnen, ergibt das Lineament der Holzschnitte.

Den frühen Zeichnungen ist unmittelbar vergleichbar die Illustration zu Karl dem Großen (HL. 3 71): Das Gegeneinander

des breit- und frontalgestellten Pferdes, das Einwenden des Pferdes nach hinten, die scharfe Verkürzung des heraus-

1 L. 2 (Berlin), L. 100 (Bremen), Turnier: London, Brit.-Mus., Abb. Burlington Mag. 1915, 28, S. 10. — 2 paris Louvre. Herr Geheimer Rat Dörn-

höffer hatte die große Güte, sie mir im Photo zum Studium zugänglich zu machen.

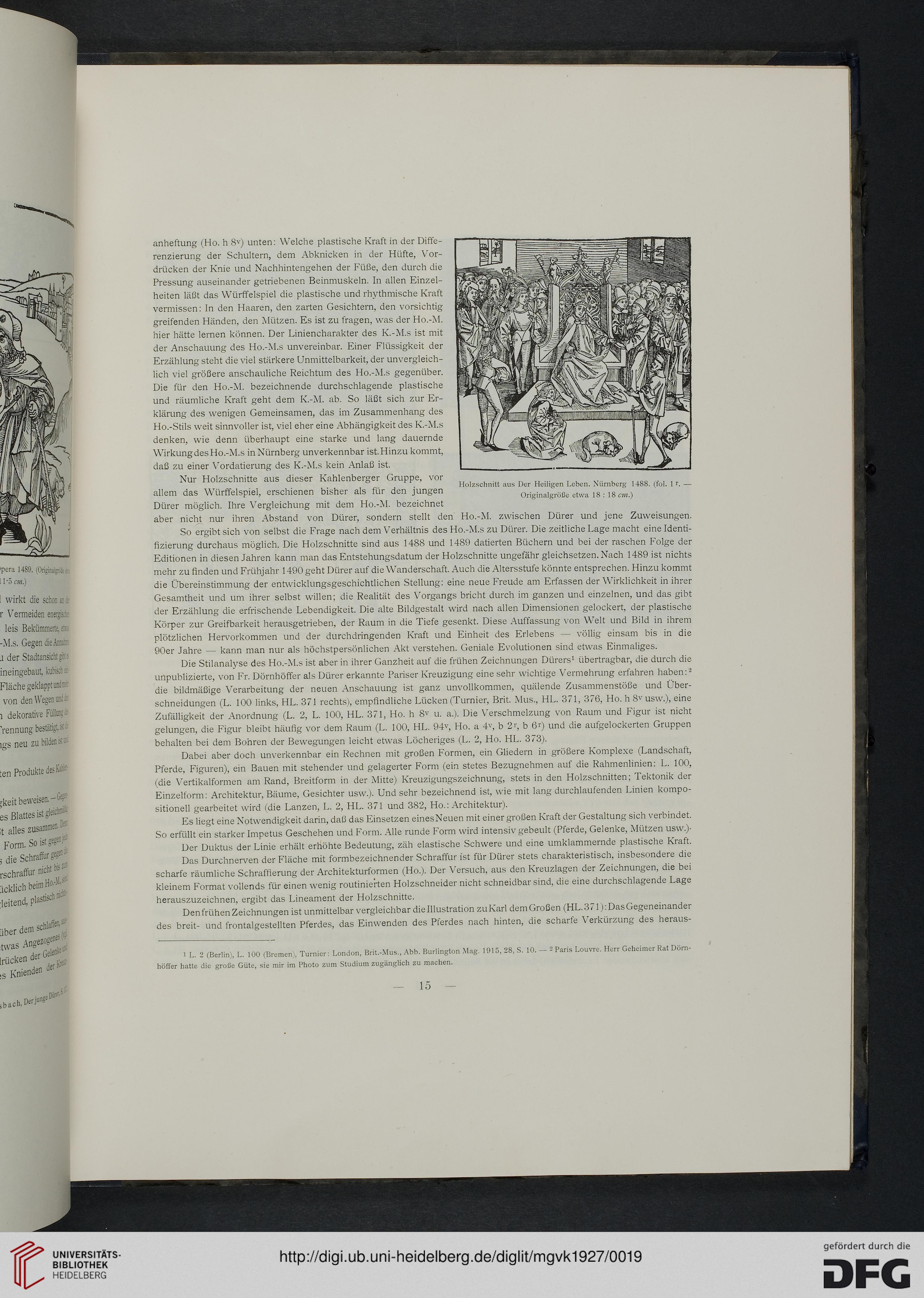

Holzschnitt aus Der Heiligen Leben. Nürnberg 1488. (fol. 1 r. —

Originalgröße etwa 18:18 cm.)

renzierung der Schultern, dem Abknicken in der Hüfte, Vor-

drücken der Knie und Nachhintengehen der Füße, den durch die

Pressung auseinander getriebenen Beinmuskeln. In allen Einzel-

heiten läßt das Würffeispiel die plastische und rhythmische Kraft

vermissen: In den Haaren, den zarten Gesichtern, den vorsichtig

greifenden Händen, den Mützen. Es ist zu fragen, was der Ho.-M.

hier hätte lernen können. Der Liniencharakter des K.-M.s ist mit

der Anschauung des Ho.-M.s unvereinbar. Einer Flüssigkeit der

Erzählung steht die viel stärkere Unmittelbarkeit, der unvergleich-

lich viel größere anschauliche Reichtum des Ho.-M.s gegenüber.

Die für den Ho.-M. bezeichnende durchschlagende plastische

und räumliche Kraft geht dem K.-M. ab. So läßt sich zur Er-

klärung des wenigen Gemeinsamen, das im Zusammenhang des

Ho.-Stils weit sinnvoller ist, viel eher eine Abhängigkeit des K.-M.s

denken, wie denn überhaupt eine starke und lang dauernde

Wirkung des Ho.-M.s in Nürnberg unverkennbar ist.Hinzu kommt,

daß zu einer Vordatierung des K.-M.s kein Anlaß ist.

Nur Holzschnitte aus dieser Kahlenberger Gruppe, vor

allem das Würffeispiel, erschienen bisher als für den jungen

Dürer möglich. Ihre Vergleichung mit dem Ho.-M. bezeichnet

aber nicht nur ihren Abstand von Dürer, sondern stellt den Ho.-M. zwischen Dürer und jene Zuweisungen.

So ergibt sich von selbst die Frage nach dem Verhältnis des Ho.-M.s zu Dürer. Die zeitliche Lage macht eine Identi-

fizierung durchaus möglich. Die Holzschnitte sind aus 1488 und 1489 datierten Büchern und bei der raschen Folge der

Editionen in diesen Jahren kann man das Entstehungsdatum der Holzschnitte ungefähr gleichsetzen. Nach 1489 ist nichts

mehr zu finden und Frühjahr 1490 geht Dürer auf die Wanderschaft. Auch die Altersstufe könnte entsprechen. Hinzu kommt

die Übereinstimmung der entwicklungsgeschichtlichen Stellung: eine neue Freude am Erfassen der Wirklichkeit in ihrer

Gesamtheit und um ihrer selbst willen; die Realität des Vorgangs bricht durch im ganzen und einzelnen, und das gibt

der Erzählung die erfrischende Lebendigkeit. Die alte Bildgestalt wird nach allen Dimensionen gelockert, der plastische

Körper zur Greifbarkeit herausgetrieben, der Raum in die Tiefe gesenkt. Diese Auffassung von Welt und Bild in ihrem

plötzlichen Hervorkommen und der durchdringenden Kraft und Einheit des Erlebens — völlig einsam bis in die

90er Jahre — kann man nur als höchstpersönlichen Akt verstehen. Geniale Evolutionen sind etwas Einmaliges.

Die Stilanalyse des Ho.-M.s ist aber in ihrer Ganzheit auf die frühen Zeichnungen Dürers1 übertragbar, die durch die

unpublizierte, von Fr. Dörnhöffer als Dürer erkannte Pariser Kreuzigung eine sehr wichtige Vermehrung erfahren haben:2

die bildmäßige Verarbeitung der neuen Anschauung ist ganz unvollkommen, quälende Zusammenstöße und Über-

schneidungen (L. 100 links, HL. 371 rechts), empfindliche Lücken (Turnier, Brit. Mus., HL. 371, 376, Ho. h 8vusw.), eine

Zufälligkeit der Anordnung (L. 2, L. 100, HL. 371, Ho. h 8V u. a.). Die Verschmelzung von Raum und Figur ist nicht

gelungen, die Figur bleibt häufig vor dem Raum (L. 100, HL. 94v, Ho. a 4v, b 2>-, b 6r) und die aufgelockerten Gruppen

behalten bei dem Bohren der Bewegungen leicht etwas Löcheriges (L. 2, Ho. HL. 373).

Dabei aber doch unverkennbar ein Rechnen mit großen Formen, ein Gliedern in größere Komplexe (Landschaft,

Pferde, Figuren), ein Bauen mit stehender und gelagerter Form (ein stetes Bezugnehmen auf die Rahmenlinien: L. 100,

(die Vertikalformen am Rand, Breitform in der Mitte) Kreuzigungszeichnung, stets in den Holzschnitten; Tektonik der

Einzelform: Architektur, Bäume, Gesichter usw.). Und sehr bezeichnend ist, wie mit lang durchlaufenden Linien kompo-

sitionell gearbeitet wird (die Lanzen, L. 2, HL. 371 und 382, Ho.: Architektur).

Es liegt eine Notwendigkeit darin, daß das Einsetzen eines Neuen mit einer großen Kraft der Gestaltung sich verbindet.

So erfüllt ein starker Impetus Geschehen und Form. Alle runde Form wird intensiv gebeult (Pferde, Gelenke, Mützen usw.)-

Der Duktus der Linie erhält erhöhte Bedeutung, zäh elastische Schwere und eine umklammernde plastische Kraft.

Das Durchnerven der Fläche mit formbezeichnender Schraffur ist für Dürer stets charakteristisch, insbesondere die

scharfe räumliche Schraffierung der Architekturformen (Ho.). Der Versuch, aus den Kreuzlagen der Zeichnungen, die bei

kleinem Format vollends für einen wenig routinierten Holzschneider nicht schneidbar sind, die eine durchschlagende Lage

herauszuzeichnen, ergibt das Lineament der Holzschnitte.

Den frühen Zeichnungen ist unmittelbar vergleichbar die Illustration zu Karl dem Großen (HL. 3 71): Das Gegeneinander

des breit- und frontalgestellten Pferdes, das Einwenden des Pferdes nach hinten, die scharfe Verkürzung des heraus-

1 L. 2 (Berlin), L. 100 (Bremen), Turnier: London, Brit.-Mus., Abb. Burlington Mag. 1915, 28, S. 10. — 2 paris Louvre. Herr Geheimer Rat Dörn-

höffer hatte die große Güte, sie mir im Photo zum Studium zugänglich zu machen.

Holzschnitt aus Der Heiligen Leben. Nürnberg 1488. (fol. 1 r. —

Originalgröße etwa 18:18 cm.)