Unmittelbar vergleichbar sind auch Elemente der Ge-

wandbehandlung: Der Mantel des Bittstellers HL. 21 lv und der

Frau L. 100 bis in den durchschwingenden umgelegten Saum,

das Gegeneinanderschwingen der Schraffur unten, die gerade

begrenzte, gespaltene große Falte über dem Schenkel, an den

Marien der Kreuzigungen die sehr ähnliche Behandlung der

sich schrägenden Falten über dem Boden und der Falten

unter dem Arm. Zu vergleichen das plastisch sichere und aus-

drucksvolle Lineament der überquellenden Quetschfalten am

Ärmel L. 2, L. 100, HL. 373 usw. Der Faltenstrich mit Ring-

ende, der das Zurückgehen eines Faltenrohres bezeichnet

(Kreuzigungszeichnung, Ho. a 4v, b 2r, b 7r usw.).

Zu vergleichende Einzelheiten weiterhin die von der

Ecke ausgehende diagonalstrahlende Mauerschraffur: Kreuzi-

gungszeichnung, HL. 381v Ho. 1 8v; die Schuhe mit

krausem Umschlag, die Kopfbedeckungen: L. 2, L. 100,

HL. 373, Ho. f 7V, g 3V, h 4r. Das geschweifte und diver-

gierende Lineament des sich am Boden festsaugenden Schlag-

schattens.

Es ist vermieden worden, zwei nicht völlig gesicherte

frühe Zeichnungen in die Untersuchung hereinzuziehen. Der

von S. Colvin als Schongauer publizierte, von Lehrs und

Friedländer, Dürer zugewiesene stehende segnende Christus1

stand bisher sehr vereinzelt, findet aber im Bruder Klaus

nächste Verwandtschaft. Bei Fülle und Schwere im Ganzen

noch schlanke Proportionen und eine gewisse Zartheit der

Bewegungen. Die Gewandbehandlung ist bis in Einzelheiten

übereinstimmend. Das sehr stoffreiche Gewand schiebt sich

stark zusammen und läßt die vielen schwer und weich sich

schlingenden Faltendärme sehr stark vorquellen. Die kon-

kaven Formen stehen noch gleichberechtigt und unaus-

geglichen neben den konvexen, das gibt den Eindruck des

Zerklüfteten. Fest umschlossen von den häufig gespaltenen — am Ende des Spalts eine Öse — Röhren vieleckige

tiefe Becken mit einspringenden Winkeln. Daneben aber schon großschwingende Flächen. Auch das Aufstoßen-

lassen des Stoffes am Boden ist gemeinsam. Die Schraffur der plastischen Fläche sich anschmiegend, großzügig und

gegensätzlich. Ein Bevorzugen runder Formen. Der Kontur groß, plastisch, fast wuchtig. Der Typ des Kopfes sehr

verwandt: Gliederung, die lange gerade Nase mit den gehobenen Flügeln gegen den geraden Mundspalt mit der kurzen

stark vortretenden Unterlippe, die runden vollen Augen mit dem starken Oberlid, der großen Pupille und dem

schweren haftenden Blick, die Faltenstriche von der Nase zum Mund, die locker vollen Haare, [die Bartform — es

ist merkwürdig, daß sie innerhalb des Bruders Klaus wechselt —], die ausgeprägt gegliederte Hand (Ballen), die

Gebärde, so das Umlegen der langen beweglichen Finger, das Abgehen des Daumens, die eckige Silhouette des

Fußes (vgl. Bruder Klaus b 1 a und Ho.)

Ebenso wurde zunächst ausgeschaltet die von Schilling Dürer zugewiesene Zeichnung der Soldaten unter

dem Kreuz,2 die — mir selbst erst nachträglich bekanntgeworden — eine völlige Anerkennung nicht gefunden zu haben

scheint. Ihre doppelseitige Verbindung mit den Holzschnitten und den Zeichnungen ist so stark, daß sie nicht nur

selbst als Werk Dürers gesichert erscheint, sondern auch die Zusammengehörigkeit der Holzschnitte mit Dürer ver-

stärkt. Da ist wieder das frische Zupacken in der Wiedergabe, die Lockerung der Gruppe, die räumliche Öffnung,

das Durchgreifen, Schwer- und Sicherwerden der Bewegungen, der gliedernde Rhythmus. Die Art des Handelns ist

überraschend ähnlich; in Gebärden und Proportionen noch etwas Gnomenhaftes; wieder die kräftig und voll umreißende

anschwellende plastische Linie.

Eine Fülle von Übereinstimmungen im kleinen ist bestätigend: Da sind die gerissenen Faltenstriche HL. 373, die

Gebärden der beiden Randfiguren HL. 375, Ho.; das mißglückte Fassen der Lanze HL. 94v und 382; die Beinmodellierung

1 S. Colvin: Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen, 6, 1885, S. 74 mit Abb. — Lehrs: Mitt. aus den sächs. Kunstsammlungen, S. 12.—

Friedländer: Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhdts. 1921, S. 23. — Weitere Abbildung bei Rosenberg: Hand-

zeichnungen Martin Schongauers, 1923, Abb. 37. — 2 Frankfurt, Städel, Edm. Schilling: Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst

Bd. I, S. 131.

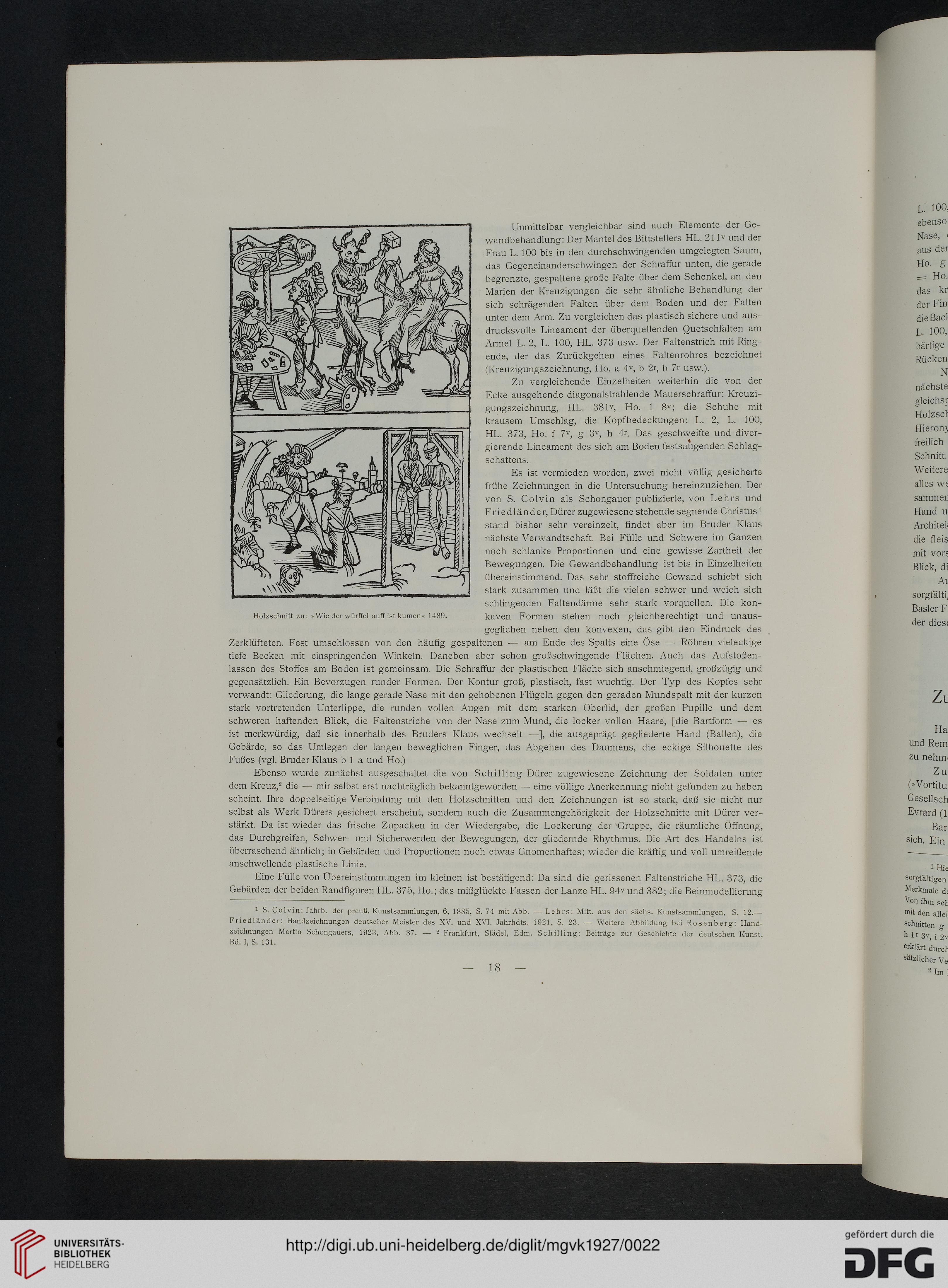

Holzschnitt zu: »Wie der würffei auff istkumen« 1489.

wandbehandlung: Der Mantel des Bittstellers HL. 21 lv und der

Frau L. 100 bis in den durchschwingenden umgelegten Saum,

das Gegeneinanderschwingen der Schraffur unten, die gerade

begrenzte, gespaltene große Falte über dem Schenkel, an den

Marien der Kreuzigungen die sehr ähnliche Behandlung der

sich schrägenden Falten über dem Boden und der Falten

unter dem Arm. Zu vergleichen das plastisch sichere und aus-

drucksvolle Lineament der überquellenden Quetschfalten am

Ärmel L. 2, L. 100, HL. 373 usw. Der Faltenstrich mit Ring-

ende, der das Zurückgehen eines Faltenrohres bezeichnet

(Kreuzigungszeichnung, Ho. a 4v, b 2r, b 7r usw.).

Zu vergleichende Einzelheiten weiterhin die von der

Ecke ausgehende diagonalstrahlende Mauerschraffur: Kreuzi-

gungszeichnung, HL. 381v Ho. 1 8v; die Schuhe mit

krausem Umschlag, die Kopfbedeckungen: L. 2, L. 100,

HL. 373, Ho. f 7V, g 3V, h 4r. Das geschweifte und diver-

gierende Lineament des sich am Boden festsaugenden Schlag-

schattens.

Es ist vermieden worden, zwei nicht völlig gesicherte

frühe Zeichnungen in die Untersuchung hereinzuziehen. Der

von S. Colvin als Schongauer publizierte, von Lehrs und

Friedländer, Dürer zugewiesene stehende segnende Christus1

stand bisher sehr vereinzelt, findet aber im Bruder Klaus

nächste Verwandtschaft. Bei Fülle und Schwere im Ganzen

noch schlanke Proportionen und eine gewisse Zartheit der

Bewegungen. Die Gewandbehandlung ist bis in Einzelheiten

übereinstimmend. Das sehr stoffreiche Gewand schiebt sich

stark zusammen und läßt die vielen schwer und weich sich

schlingenden Faltendärme sehr stark vorquellen. Die kon-

kaven Formen stehen noch gleichberechtigt und unaus-

geglichen neben den konvexen, das gibt den Eindruck des

Zerklüfteten. Fest umschlossen von den häufig gespaltenen — am Ende des Spalts eine Öse — Röhren vieleckige

tiefe Becken mit einspringenden Winkeln. Daneben aber schon großschwingende Flächen. Auch das Aufstoßen-

lassen des Stoffes am Boden ist gemeinsam. Die Schraffur der plastischen Fläche sich anschmiegend, großzügig und

gegensätzlich. Ein Bevorzugen runder Formen. Der Kontur groß, plastisch, fast wuchtig. Der Typ des Kopfes sehr

verwandt: Gliederung, die lange gerade Nase mit den gehobenen Flügeln gegen den geraden Mundspalt mit der kurzen

stark vortretenden Unterlippe, die runden vollen Augen mit dem starken Oberlid, der großen Pupille und dem

schweren haftenden Blick, die Faltenstriche von der Nase zum Mund, die locker vollen Haare, [die Bartform — es

ist merkwürdig, daß sie innerhalb des Bruders Klaus wechselt —], die ausgeprägt gegliederte Hand (Ballen), die

Gebärde, so das Umlegen der langen beweglichen Finger, das Abgehen des Daumens, die eckige Silhouette des

Fußes (vgl. Bruder Klaus b 1 a und Ho.)

Ebenso wurde zunächst ausgeschaltet die von Schilling Dürer zugewiesene Zeichnung der Soldaten unter

dem Kreuz,2 die — mir selbst erst nachträglich bekanntgeworden — eine völlige Anerkennung nicht gefunden zu haben

scheint. Ihre doppelseitige Verbindung mit den Holzschnitten und den Zeichnungen ist so stark, daß sie nicht nur

selbst als Werk Dürers gesichert erscheint, sondern auch die Zusammengehörigkeit der Holzschnitte mit Dürer ver-

stärkt. Da ist wieder das frische Zupacken in der Wiedergabe, die Lockerung der Gruppe, die räumliche Öffnung,

das Durchgreifen, Schwer- und Sicherwerden der Bewegungen, der gliedernde Rhythmus. Die Art des Handelns ist

überraschend ähnlich; in Gebärden und Proportionen noch etwas Gnomenhaftes; wieder die kräftig und voll umreißende

anschwellende plastische Linie.

Eine Fülle von Übereinstimmungen im kleinen ist bestätigend: Da sind die gerissenen Faltenstriche HL. 373, die

Gebärden der beiden Randfiguren HL. 375, Ho.; das mißglückte Fassen der Lanze HL. 94v und 382; die Beinmodellierung

1 S. Colvin: Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen, 6, 1885, S. 74 mit Abb. — Lehrs: Mitt. aus den sächs. Kunstsammlungen, S. 12.—

Friedländer: Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhdts. 1921, S. 23. — Weitere Abbildung bei Rosenberg: Hand-

zeichnungen Martin Schongauers, 1923, Abb. 37. — 2 Frankfurt, Städel, Edm. Schilling: Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst

Bd. I, S. 131.

Holzschnitt zu: »Wie der würffei auff istkumen« 1489.