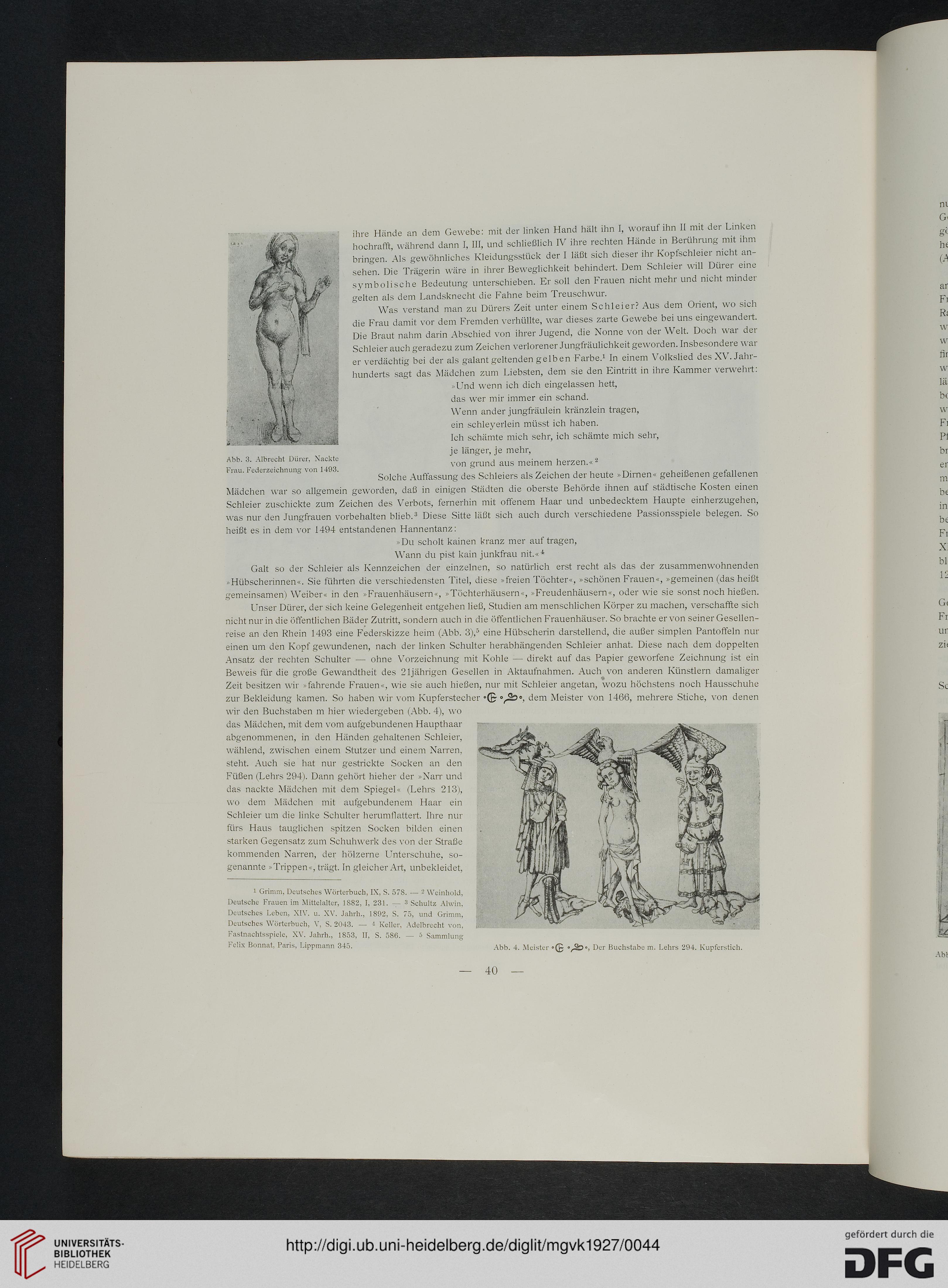

Abb. 3. Albrecht Dl

Krau. Federzeichnun

Mädchen war so allgemein

ihre Hände an dem Gewebe: mit der linken Hand hält ihn I, worauf ihn II mit der Linken

hochrafft, während dann I, III, und schließlich IV ihre rechten Hände in Berührung mit ihm

bringen. Als gewöhnliches Kleidungsstück der I läßt sich dieser ihr Kopfschleier nicht an-

sehen. Die Trägerin wäre in ihrer Beweglichkeit behindert. Dem Schleier will Dürer eine

symbolische Bedeutung unterschieben. Er soll den Frauen nicht mehr und nicht minder

gelten als dem Landsknecht die Fahne beim Treuschwur.

Was verstand man zu Dürers Zeit unter einem Schleier? Aus dem Orient, wo sich

die Frau damit vor dem Fremden verhüllte, war dieses zarte Gewebe bei uns eingewandert.

Die Braut nahm darin Abschied von ihrer Jugend, die Nonne von der Welt. Doch war der

Schleier auch geradezu zum Zeichen verlorener Jungfräulichkeit geworden. Insbesondere war

er verdächtig bei der als galant geltenden gelben Farbe.1 In einem Volkslied des XV. Jahr-

hunderts sagt das Mädchen zum Liebsten, dem sie den Eintritt in ihre Kammer verwehrt:

»Und wenn ich dich eingelassen hett,

das wer mir immer ein schand.

Wenn ander jungfräulein kränzlein tragen,

ein schleyerlein müsst ich haben.

Ich schämte mich sehr, ich schämte mich sehr,

je länger, je mehr,

von grund aus meinem herzen.«'-

Solche Auffassung des Schleiers als Zeichen der heute »Dirnen« geheißenen gefallenen

geworden, daß in einigen Städten die oberste Behörde ihnen auf städtische Kosten einen

Schleier zuschickte zum Zeichen des Verbots, fernerhin mit offenem Haar und unbedecktem Haupte einherzugehen,

was nur den Jungfrauen vorbehalten blieb.3 Diese Sitte läßt sich auch durch verschiedene Passionsspiele belegen. So

heißt es in dem vor 1494 entstandenen Hannentanz:

Du scholt kainen kränz mer auf tragen,

Wann du pist kain junkfrau nit.«4

Galt so der Schleier als Kennzeichen der einzelnen, so natürlich erst recht als das der zusammenwohnenden

■Hübscherinnen«. Sie führten die verschiedensten Titel, diese »freien Töchter«, »schönen Frauen«, »gemeinen (das heißt

gemeinsamen) Weiber« in den »Frauenhäusern«, »Töchterhäusern«, »Freudenhäusern«, oder wie sie sonst noch hießen.

Unser Dürer, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Studien am menschlichen Körper zu machen, verschaffte sich

nicht nur in die öffentlichen Bäder Zutritt, sondern auch in die öffentlichen Frauenhäuser. So brachte er von seiner Gesellen-

reise an den Rhein 1493 eine Federskizze heim (Abb. 3),5 eine Hübscherin darstellend, die außer simplen Pantoffeln nur

einen um den Kopf gewundenen, nach der linken Schulter herabhängenden Schleier anhat. Diese nach dem doppelten

Ansatz der rechten Schulter — ohne Vorzeichnung mit Kohle — direkt auf das Papier geworfene Zeichnung ist ein

Beweis für die große Gewandtheit des 21jährigen Gesellen in Aktaufnahmen. Auch von anderen Künstlern damaliger

Zeit besitzen wir »fahrende Frauen«, wie sie auch hießen, nur mit Schleier angetan, wozu höchstens noch Hausschuhe

zur Bekleidung kamen. So haben wir vom Kupferstecher °Q~ -^J', dem Meister von 1466, mehrere Stiche, von denen

wir den Buchstaben m hier wiedergeben (Abb. 4), wo

das Mädchen, mit dem vom aufgebundenen Haupthaar

abgenommenen, in den Händen gehaltenen Schleier,

wählend, zwischen einem Stutzer und einem Narren,

steht. Auch sie hat nur gestrickte Socken an den

Füßen (Lehrs 294). Dann gehört hieher der »Narr und

das nackte Mädchen mit dem Spiegel« (Lehrs 213),

wo dem Mädchen mit aufgebundenem Haar ein

Schleier um die linke Schulter herumflattert. Ihre nur

fürs Haus tauglichen spitzen Socken bilden einen

starken Gegensatz zum Schuhwerk des von der Straße

kommenden Narren, der hölzerne Unterschuhe, so-

genannte »Trippen«, trägt. In gleicher Art, unbekleidet,

1 Grimm, Deutsches Wörterbuch, IX, S. 578. — 2 Weinhold,

Deutsche Frauen im Mittelalter, 1882, I, 231. — 3 Schultz Alwin,

Deutsches Leben, XIV. u. XV. Jahrh., 1892, S. 75, und Grimm,

Deutsches Wörterbuch, V, S. 2043. — i Keller, Adelbrecht von,

Fastnachtsspiele, XV. Jahrh., 1853, It, S. 586. — 3 Sammlung

Felix Bonnat. Paris, Lippmann 345.

Abb. 4. Meister •(£ ',SS; Der Buchstabe m. Lehrs 294. Kupferstich.

— 40 —

Krau. Federzeichnun

Mädchen war so allgemein

ihre Hände an dem Gewebe: mit der linken Hand hält ihn I, worauf ihn II mit der Linken

hochrafft, während dann I, III, und schließlich IV ihre rechten Hände in Berührung mit ihm

bringen. Als gewöhnliches Kleidungsstück der I läßt sich dieser ihr Kopfschleier nicht an-

sehen. Die Trägerin wäre in ihrer Beweglichkeit behindert. Dem Schleier will Dürer eine

symbolische Bedeutung unterschieben. Er soll den Frauen nicht mehr und nicht minder

gelten als dem Landsknecht die Fahne beim Treuschwur.

Was verstand man zu Dürers Zeit unter einem Schleier? Aus dem Orient, wo sich

die Frau damit vor dem Fremden verhüllte, war dieses zarte Gewebe bei uns eingewandert.

Die Braut nahm darin Abschied von ihrer Jugend, die Nonne von der Welt. Doch war der

Schleier auch geradezu zum Zeichen verlorener Jungfräulichkeit geworden. Insbesondere war

er verdächtig bei der als galant geltenden gelben Farbe.1 In einem Volkslied des XV. Jahr-

hunderts sagt das Mädchen zum Liebsten, dem sie den Eintritt in ihre Kammer verwehrt:

»Und wenn ich dich eingelassen hett,

das wer mir immer ein schand.

Wenn ander jungfräulein kränzlein tragen,

ein schleyerlein müsst ich haben.

Ich schämte mich sehr, ich schämte mich sehr,

je länger, je mehr,

von grund aus meinem herzen.«'-

Solche Auffassung des Schleiers als Zeichen der heute »Dirnen« geheißenen gefallenen

geworden, daß in einigen Städten die oberste Behörde ihnen auf städtische Kosten einen

Schleier zuschickte zum Zeichen des Verbots, fernerhin mit offenem Haar und unbedecktem Haupte einherzugehen,

was nur den Jungfrauen vorbehalten blieb.3 Diese Sitte läßt sich auch durch verschiedene Passionsspiele belegen. So

heißt es in dem vor 1494 entstandenen Hannentanz:

Du scholt kainen kränz mer auf tragen,

Wann du pist kain junkfrau nit.«4

Galt so der Schleier als Kennzeichen der einzelnen, so natürlich erst recht als das der zusammenwohnenden

■Hübscherinnen«. Sie führten die verschiedensten Titel, diese »freien Töchter«, »schönen Frauen«, »gemeinen (das heißt

gemeinsamen) Weiber« in den »Frauenhäusern«, »Töchterhäusern«, »Freudenhäusern«, oder wie sie sonst noch hießen.

Unser Dürer, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Studien am menschlichen Körper zu machen, verschaffte sich

nicht nur in die öffentlichen Bäder Zutritt, sondern auch in die öffentlichen Frauenhäuser. So brachte er von seiner Gesellen-

reise an den Rhein 1493 eine Federskizze heim (Abb. 3),5 eine Hübscherin darstellend, die außer simplen Pantoffeln nur

einen um den Kopf gewundenen, nach der linken Schulter herabhängenden Schleier anhat. Diese nach dem doppelten

Ansatz der rechten Schulter — ohne Vorzeichnung mit Kohle — direkt auf das Papier geworfene Zeichnung ist ein

Beweis für die große Gewandtheit des 21jährigen Gesellen in Aktaufnahmen. Auch von anderen Künstlern damaliger

Zeit besitzen wir »fahrende Frauen«, wie sie auch hießen, nur mit Schleier angetan, wozu höchstens noch Hausschuhe

zur Bekleidung kamen. So haben wir vom Kupferstecher °Q~ -^J', dem Meister von 1466, mehrere Stiche, von denen

wir den Buchstaben m hier wiedergeben (Abb. 4), wo

das Mädchen, mit dem vom aufgebundenen Haupthaar

abgenommenen, in den Händen gehaltenen Schleier,

wählend, zwischen einem Stutzer und einem Narren,

steht. Auch sie hat nur gestrickte Socken an den

Füßen (Lehrs 294). Dann gehört hieher der »Narr und

das nackte Mädchen mit dem Spiegel« (Lehrs 213),

wo dem Mädchen mit aufgebundenem Haar ein

Schleier um die linke Schulter herumflattert. Ihre nur

fürs Haus tauglichen spitzen Socken bilden einen

starken Gegensatz zum Schuhwerk des von der Straße

kommenden Narren, der hölzerne Unterschuhe, so-

genannte »Trippen«, trägt. In gleicher Art, unbekleidet,

1 Grimm, Deutsches Wörterbuch, IX, S. 578. — 2 Weinhold,

Deutsche Frauen im Mittelalter, 1882, I, 231. — 3 Schultz Alwin,

Deutsches Leben, XIV. u. XV. Jahrh., 1892, S. 75, und Grimm,

Deutsches Wörterbuch, V, S. 2043. — i Keller, Adelbrecht von,

Fastnachtsspiele, XV. Jahrh., 1853, It, S. 586. — 3 Sammlung

Felix Bonnat. Paris, Lippmann 345.

Abb. 4. Meister •(£ ',SS; Der Buchstabe m. Lehrs 294. Kupferstich.

— 40 —