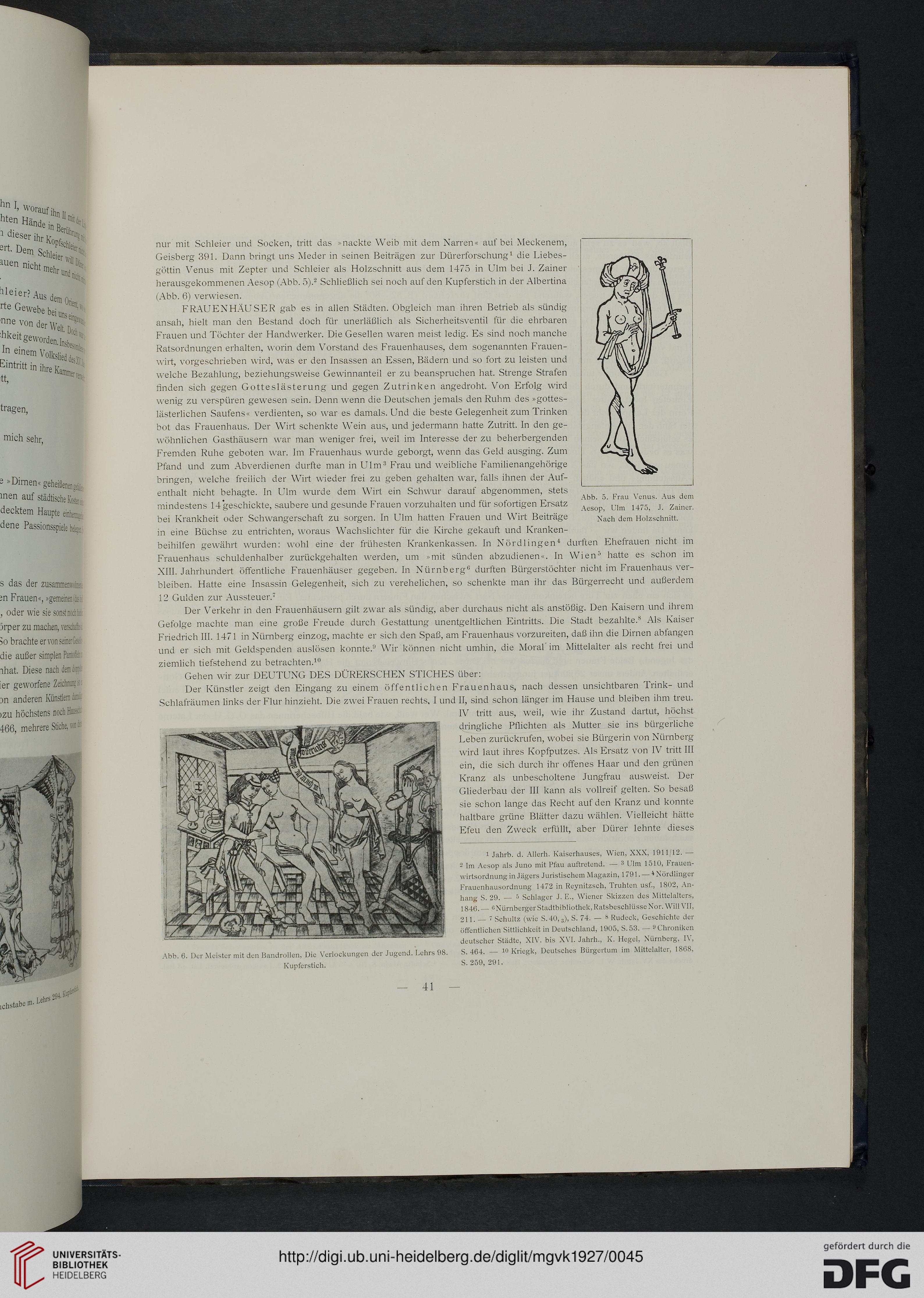

Abb. 5. Frau Venns. Aus dem

Aesop, Ulm 1475, J. Zainer.

Nach dem Holzschnitt.

nur mit Schleier und Socken, tritt das »nackte Weib mit dem Narren« auf bei Meckenem,

Geisberg 391. Dann bringt uns Meder in seinen Beiträgen zur Dürerforschung1 die Liebes-

göttin Venus mit Zepter und Schleier als Holzschnitt aus dem 1475 in Ulm bei J. Zainer

herausgekommenen Aesop (Abb. 5).2 Schließlich sei noch auf den Kupferstich in der Albertina

(Abb. 6) verwiesen.

FRAUEN'HÄUSER gab es in allen Städten. Obgleich man ihren Betrieb als sündig

ansah, hielt man den Bestand doch für unerläßlich als Sicherheitsventil für die ehrbaren

Frauen und Töchter der Handwerker. Die Gesellen waren meist ledig. Es sind noch manche

Ratsordnungen erhalten, worin dem Vorstand des Frauenhauses, dem sogenannten Frauen-

wirt, vorgeschrieben wird, was er den Insassen an Essen, Bädern und so fort zu leisten und

welche Bezahlung, beziehungsweise Gewinnanteil er zu beanspruchen hat. Strenge Strafen

rinden sich gegen Gotteslästerung und gegen Zutrinken angedroht. Von Erfolg wird

w enig zu verspüren gewesen sein. Denn wenn die Deutschen jemals den Ruhm des »gottes-

lästerlichen Saufens« verdienten, so war es damals. Und die beste Gelegenheit zum Trinken

bot das Frauenhaus. Der Wirt schenkte Wein aus, und jedermann hatte Zutritt. In den ge-

wöhnlichen Gasthäusern war man weniger frei, weil im Interesse der zu beherbergenden

Fremden Ruhe geboten war. Im Frauenhaus wurde geborgt, wenn das Geld ausging. Zum

Pfand und zum Abverdienen durfte man in Ulm3 Frau und weibliche Familienangehörige

bringen, welche freilich der Wirt wieder frei zu geben gehalten w ar, falls ihnen der Auf-

enthalt nicht behagte. In Ulm wurde dem Wirt ein Schwur darauf abgenommen, stets

mindestens 14 geschickte, saubere und gesunde Frauen vorzuhalten und für sofortigen Ersatz

bei Krankheit oder Schwangerschaft zu sorgen. In Ulm hatten Frauen und Wirt Beiträge

in eine Büchse zu entrichten, woraus Wachslichter für die Kirche gekauft und Kranken-

beihilfen gewährt wurden: wohl eine der frühesten Krankenkassen. In Nördlingen4 durften Ehefrauen nicht im

Frauenhaus schuldenhalber zurückgehalten werden, um »mit Sünden abzudienen«. In Wien3 hatte es schon im

XIII. Jahrhundert öffentliche Frauenhäuser gegeben. In Nürnberg0 durften Bürgerstöchter nicht im Frauenhaus ver-

bleiben. Hatte eine Insassin Gelegenheit, sich zu verehelichen, so schenkte man ihr das Bürgerrecht und außerdem

12 Gulden zur Aussteuer."

Der Verkehr in den Frauenhäusern gilt zwar als sündig, aber durchaus nicht als anstößig. Den Kaisern und ihrem

Gefolge machte man eine große Freude durch Gestattung unentgeltlichen Eintritts. Die Stadt bezahlte.8 Als Kaiser

Friedrich III. 1471 in Nürnberg einzog, machte er sich den Spaß, am Frauenhaus vorzureiten, daß ihn die Dirnen abfangen

und er sich mit Geldspenden auslösen konnte.0 Wir können nicht umhin, die Moral'im Mittelalter als recht frei und

ziemlich tiefstehend zu betrachten.10

Gehen wir zur DEUTUNG DES DÜRERSCHEN STICHES über:

Der Künstler zeigt den Eingang zu einem öffentlichen Frauenhaus, nach dessen unsichtbaren Trink- und

Schlafräumen links der Flur hinzieht. Die zwei Frauen rechts, I und II, sind schon länger im Hause und bleiben ihm treu.

IV tritt aus, weil, wie ihr Zustand dartut, höchst

dringliche Pflichten als Mutter sie ins bürgerliche

Leben zurückrufen, wobei sie Bürgerin von Nürnberg

wird laut ihres Kopfputzes. Als Ersatz von IV tritt III

ein, die sich durch ihr offenes Haar und den grünen

Kranz als unbescholtene Jungfrau ausweist. Der

Gliederbau der III kann als vollreif gelten. So besaß

sie schon lange das Recht auf den Kranz und konnte

haltbare grüne Blätter dazu wählen. Vielleicht hätte

Efeu den Zweck erfüllt, aber Dürer lehnte dieses

Abb. 6. Dur Meister mit den Bandrollen, Die Verlockungen der Jugend. Lohrs 98.

Kupferstich.

i Jahrb. d. Allcrh. Kaiserhauses, Wien, XXX, 1911/12. —

2 Im Aesop als Juno mit Pfau auftretend. — ;( l'Im 1510, Frauen-

wirtsordnung in Jagers Juristischem .Magazin, 179 t. — *Nördiinger

Frauenhausordnung 1472 in Reynitzsch, Truhten usf., 1802, An-

hang S. 29. — 5 Schlager J. E., Wiener Skizzen des Mittelalters,

1840.— Nürnberger Stadtbibliothek, Ratsbeschlüsso Nor. Will VI 1,

211. — " Schultz (wie S.40,,), S. 74. — s Rudeck, Geschichte der

Öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland, 1905, S.53. — «Chroniken

deutscher Städte, XIV. bis XVI. Jahrb., K. Hegel, Nürnberg. IV.

S. 464. — 10 Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter, 1868,

S. 259, 291.

Aesop, Ulm 1475, J. Zainer.

Nach dem Holzschnitt.

nur mit Schleier und Socken, tritt das »nackte Weib mit dem Narren« auf bei Meckenem,

Geisberg 391. Dann bringt uns Meder in seinen Beiträgen zur Dürerforschung1 die Liebes-

göttin Venus mit Zepter und Schleier als Holzschnitt aus dem 1475 in Ulm bei J. Zainer

herausgekommenen Aesop (Abb. 5).2 Schließlich sei noch auf den Kupferstich in der Albertina

(Abb. 6) verwiesen.

FRAUEN'HÄUSER gab es in allen Städten. Obgleich man ihren Betrieb als sündig

ansah, hielt man den Bestand doch für unerläßlich als Sicherheitsventil für die ehrbaren

Frauen und Töchter der Handwerker. Die Gesellen waren meist ledig. Es sind noch manche

Ratsordnungen erhalten, worin dem Vorstand des Frauenhauses, dem sogenannten Frauen-

wirt, vorgeschrieben wird, was er den Insassen an Essen, Bädern und so fort zu leisten und

welche Bezahlung, beziehungsweise Gewinnanteil er zu beanspruchen hat. Strenge Strafen

rinden sich gegen Gotteslästerung und gegen Zutrinken angedroht. Von Erfolg wird

w enig zu verspüren gewesen sein. Denn wenn die Deutschen jemals den Ruhm des »gottes-

lästerlichen Saufens« verdienten, so war es damals. Und die beste Gelegenheit zum Trinken

bot das Frauenhaus. Der Wirt schenkte Wein aus, und jedermann hatte Zutritt. In den ge-

wöhnlichen Gasthäusern war man weniger frei, weil im Interesse der zu beherbergenden

Fremden Ruhe geboten war. Im Frauenhaus wurde geborgt, wenn das Geld ausging. Zum

Pfand und zum Abverdienen durfte man in Ulm3 Frau und weibliche Familienangehörige

bringen, welche freilich der Wirt wieder frei zu geben gehalten w ar, falls ihnen der Auf-

enthalt nicht behagte. In Ulm wurde dem Wirt ein Schwur darauf abgenommen, stets

mindestens 14 geschickte, saubere und gesunde Frauen vorzuhalten und für sofortigen Ersatz

bei Krankheit oder Schwangerschaft zu sorgen. In Ulm hatten Frauen und Wirt Beiträge

in eine Büchse zu entrichten, woraus Wachslichter für die Kirche gekauft und Kranken-

beihilfen gewährt wurden: wohl eine der frühesten Krankenkassen. In Nördlingen4 durften Ehefrauen nicht im

Frauenhaus schuldenhalber zurückgehalten werden, um »mit Sünden abzudienen«. In Wien3 hatte es schon im

XIII. Jahrhundert öffentliche Frauenhäuser gegeben. In Nürnberg0 durften Bürgerstöchter nicht im Frauenhaus ver-

bleiben. Hatte eine Insassin Gelegenheit, sich zu verehelichen, so schenkte man ihr das Bürgerrecht und außerdem

12 Gulden zur Aussteuer."

Der Verkehr in den Frauenhäusern gilt zwar als sündig, aber durchaus nicht als anstößig. Den Kaisern und ihrem

Gefolge machte man eine große Freude durch Gestattung unentgeltlichen Eintritts. Die Stadt bezahlte.8 Als Kaiser

Friedrich III. 1471 in Nürnberg einzog, machte er sich den Spaß, am Frauenhaus vorzureiten, daß ihn die Dirnen abfangen

und er sich mit Geldspenden auslösen konnte.0 Wir können nicht umhin, die Moral'im Mittelalter als recht frei und

ziemlich tiefstehend zu betrachten.10

Gehen wir zur DEUTUNG DES DÜRERSCHEN STICHES über:

Der Künstler zeigt den Eingang zu einem öffentlichen Frauenhaus, nach dessen unsichtbaren Trink- und

Schlafräumen links der Flur hinzieht. Die zwei Frauen rechts, I und II, sind schon länger im Hause und bleiben ihm treu.

IV tritt aus, weil, wie ihr Zustand dartut, höchst

dringliche Pflichten als Mutter sie ins bürgerliche

Leben zurückrufen, wobei sie Bürgerin von Nürnberg

wird laut ihres Kopfputzes. Als Ersatz von IV tritt III

ein, die sich durch ihr offenes Haar und den grünen

Kranz als unbescholtene Jungfrau ausweist. Der

Gliederbau der III kann als vollreif gelten. So besaß

sie schon lange das Recht auf den Kranz und konnte

haltbare grüne Blätter dazu wählen. Vielleicht hätte

Efeu den Zweck erfüllt, aber Dürer lehnte dieses

Abb. 6. Dur Meister mit den Bandrollen, Die Verlockungen der Jugend. Lohrs 98.

Kupferstich.

i Jahrb. d. Allcrh. Kaiserhauses, Wien, XXX, 1911/12. —

2 Im Aesop als Juno mit Pfau auftretend. — ;( l'Im 1510, Frauen-

wirtsordnung in Jagers Juristischem .Magazin, 179 t. — *Nördiinger

Frauenhausordnung 1472 in Reynitzsch, Truhten usf., 1802, An-

hang S. 29. — 5 Schlager J. E., Wiener Skizzen des Mittelalters,

1840.— Nürnberger Stadtbibliothek, Ratsbeschlüsso Nor. Will VI 1,

211. — " Schultz (wie S.40,,), S. 74. — s Rudeck, Geschichte der

Öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland, 1905, S.53. — «Chroniken

deutscher Städte, XIV. bis XVI. Jahrb., K. Hegel, Nürnberg. IV.

S. 464. — 10 Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter, 1868,

S. 259, 291.