ngfrauen(ß

menen Gebinde';'

n Rechte ,

2re lhre ^nde u>

Lichtreklame. Die „h

mSdes Hauses

15 O.G.R heiße„„

näheren Umstände^

Mal »Amerika., das ^

hen Laterne verstreut Di,

■en, daßOpferunausblefc.

™ sein mit dem um iß,,

;s Besitz ins Museum ai|c

iren deutschen oder lafc.

tundenen Augen, einen PrV

iopf über einem feuerspr:-

schnöden Liebe ffinreaE

Innern eines Frauente

t: Ein Stutzer mit AntoiE

nbekrönten Insassin des Kl

iften schlingt. Solchen

Iches zwischen dernNmai

Besichtiget hier die Anta-

lat sich der namenlost £■

lefletschenden leibhais"

le daß sie es ahnen. Der 1-

umklammerten Zange*

erinnendasO.G.H.<tal£'

men werden!

,elm Biihler (MiiKlali

, und Werkzeug,

efrel über den b**

erbindunggeM^'1

WOHLES kannst«

.sehen Adas von J.»

n Blattrands

die Signamre-

Pferde-Strieg--

,s haben.

. Vielleicht)^1

Bildchen ein Hinweis auf die Familie des Stechers, wie zum Beispiel bei Martin Schongauer, zwischen dessen M und

S ein Kreuz steht ^f~, woran der Meister die nach oben geöffnete Mondsichel des Wappens seiner — aus Augsburg

stammenden — Familie gehängt hat.1

INITIALEN. Der vordere Buchstabe J ist unzweifelhaft ein großes lateinisches I; der hintere, schwankend

zwischen den Formen 'J%^ und ist ein großes lateinisches A. Fehlte der horizontale Deckbalken, so hätte man

ein M.mit ihm haben wirdasA. Beide Typen mit den Zwischengliedern gibt Chassant.'- Auf einigen rheinischen Goldgulden

(Moneta Aurea) aus dem XV. Jahrhundert begnügte sich der Formschneider des A — auch ein Goldschmied — mit dem

Deckbalken auf den Seitenschenkeln unter Weglassung jeder geraden oder gebrochenen Mittelverbindung: 'j y . Kein

einziger Stich des Meisters von Zwolle gibt das A zusammen mit dem sogenannten M, sondern nur das A oder das

sogenannte M. Und es ist undenkbar, daß sich der Stecher im ersten Falle als Aurifaber (Goldschmied) oder

Agnetenbergensis (Bewohner des Klosters Agnetenberg); im anderen Falle als Monachus (Mönch) oder Maler

ausgeben wollte. ---x. .

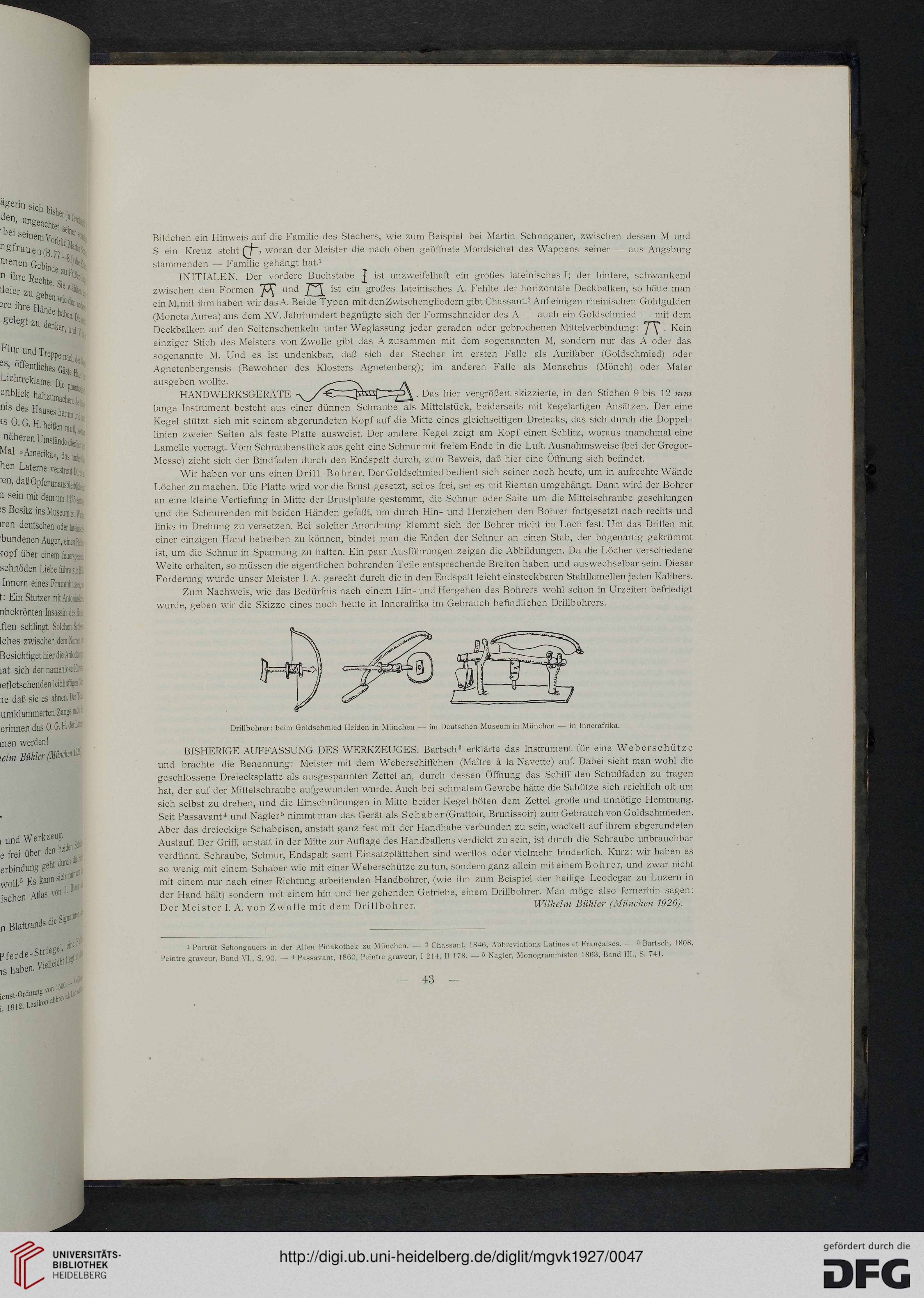

HANDWERKSGERÄTE A /^Xr^fflEj^p\ . Das hier vergrößert skizzierte, in den Stichen 9 bis 12 mm

lange Instrument besteht aus einer dünnen Schraube als Mittelstück, beiderseits mit kegelartigen Ansätzen. Der eine

Kegel stützt sich mit seinem abgerundeten Kopf auf die Mitte eines gleichseitigen Dreiecks, das sich durch die Doppel-

linien zweier Seiten als feste Platte ausweist. Der andere Kegel zeigt am Kopf einen Schlitz, woraus manchmal eine

Lamelle vorragt. Vom Schraubenstück aus geht eine Schnur mit freiem Ende in die Luft. Ausnahmsweise (bei der Gregor-

Messe) zieht sich der Bindfaden durch den Endspalt durch, zum Beweis, daß hier eine Öffnung sich befindet.

Wir haben vor uns einen Drill-Bohrer. Der Goldschmied bedient sich seiner noch heute, um in aufrechte Wände

Lücher zu machen. Die Platte wird vor die Brust gesetzt, sei es frei, sei es mit Riemen umgehängt. Dann wird der Bohrer

an eine kleine Vertiefung in Mitte der Brustplatte gestemmt, die Schnur oder Saite um die Mittelschraube geschlungen

und die Schnurenden mit beiden Händen gefaßt, um durch Hin- und Herziehen den Bohrer fortgesetzt nach rechts und

links in Drehung zu versetzen. Bei solcher Anordnung klemmt sich der Bohrer nicht im Loch fest. Um das Drillen mit

einer einzigen Hand betreiben zu können, bindet man die Enden der Schnur an einen Stab, der bogenartig gekrümmt

ist, um die Schnur in Spannung zu halten. Ein paar Ausführungen zeigen die Abbildungen. Da die Löcher verschiedene

Weite erhalten, so müssen die eigentlichen bohrenden Teile entsprechende Breiten haben und auswechselbar sein. Dieser

Forderung wurde unser Meister I. A. gerecht durch die in den Endspalt leicht einsteckbaren Stahllamellen jeden Kalibers.

Zum Nachweis, wie das Bedürfnis nach einem Hin- und Hergehen des Bohrers wohl schon in Urzeiten befriedigt

wurde, geben wir die Skizze eines noch heute in Innerafrika im Gebrauch befindlichen Drillbohrers.

Drillbohrer: beim Goldschmied Heiden in München — im Deutschen Museum in .München — in Innerafrika.

BISHERIGE AUFFASSUNG DES WERKZEUGES. Bartsch3 erklärte das Instrument für eine Weberschütze

und brachte die Benennung: Meister mit dem Weberschiffchen (Maitre ä la Navette) auf. Dabei sieht man wohl die

geschlossene Dreiecksplatte als ausgespannten Zettel an, durch dessen Öffnung das Schiff den Schußfaden zu tragen

hat, der auf der Mittelschraube aufgewunden wurde. Auch bei schmalem Gewebe hätte die Schütze sich reichlich oft um

sich selbst zu drehen, und die Einschnürungen in Mitte beider Kegel böten dem Zettel große und unnötige Hemmung.

Seit Passavant4 und Nagler5 nimmt man das Gerät als Schaber (Grattoir, Brunissoir) zum Gebrauch von Goldschmieden.

Aber das dreieckige Schabeisen, anstatt ganz fest mit der Handhabe verbunden zu sein, wackelt auf ihrem abgerundeten

Auslauf. Der Griff, anstatt in der Mitte zur Auflage des Handballens verdickt zu sein, ist durch die Schraube unbrauchbar

verdünnt. Schraube, Schnur, Endspalt samt Einsatzplättchen sind wertlos oder vielmehr hinderlich. Kurz: wir haben es

so wenig mit einem Schaber wie mit einer Weberschütze zu tun, sondern ganz allein mit einem Bohrer, und zwar nicht

mit einem nur nach einer Richtung arbeitenden Handbohrer, (wie ihn zum Beispiel der heilige Leodegar zu Luzern in

der Hand hält) sondern mit einem hin und hergehenden Getriebe, einem Drillbohrer. Man möge also fernerhin sagen:

DerMeisterl. A. vonZwollemitdemDrillbohrer. Wilhelm Bühler (München 1926).

i Porträt Schongauers in der Allen Pinakothek zu München. — 2 Chassant, 1846, Abbreviations Latines et Francaises. — 3 Bartsch, 1808,

Peintre graveur, Band VI., S. 90. — 4 Passavant, 1860, Peintre graveur, I 214, II 178. — s Nagler, Monogrammisten 1863, Band III., S. 741.

— 43 —

i, ,912. Lexikon^

menen Gebinde';'

n Rechte ,

2re lhre ^nde u>

Lichtreklame. Die „h

mSdes Hauses

15 O.G.R heiße„„

näheren Umstände^

Mal »Amerika., das ^

hen Laterne verstreut Di,

■en, daßOpferunausblefc.

™ sein mit dem um iß,,

;s Besitz ins Museum ai|c

iren deutschen oder lafc.

tundenen Augen, einen PrV

iopf über einem feuerspr:-

schnöden Liebe ffinreaE

Innern eines Frauente

t: Ein Stutzer mit AntoiE

nbekrönten Insassin des Kl

iften schlingt. Solchen

Iches zwischen dernNmai

Besichtiget hier die Anta-

lat sich der namenlost £■

lefletschenden leibhais"

le daß sie es ahnen. Der 1-

umklammerten Zange*

erinnendasO.G.H.<tal£'

men werden!

,elm Biihler (MiiKlali

, und Werkzeug,

efrel über den b**

erbindunggeM^'1

WOHLES kannst«

.sehen Adas von J.»

n Blattrands

die Signamre-

Pferde-Strieg--

,s haben.

. Vielleicht)^1

Bildchen ein Hinweis auf die Familie des Stechers, wie zum Beispiel bei Martin Schongauer, zwischen dessen M und

S ein Kreuz steht ^f~, woran der Meister die nach oben geöffnete Mondsichel des Wappens seiner — aus Augsburg

stammenden — Familie gehängt hat.1

INITIALEN. Der vordere Buchstabe J ist unzweifelhaft ein großes lateinisches I; der hintere, schwankend

zwischen den Formen 'J%^ und ist ein großes lateinisches A. Fehlte der horizontale Deckbalken, so hätte man

ein M.mit ihm haben wirdasA. Beide Typen mit den Zwischengliedern gibt Chassant.'- Auf einigen rheinischen Goldgulden

(Moneta Aurea) aus dem XV. Jahrhundert begnügte sich der Formschneider des A — auch ein Goldschmied — mit dem

Deckbalken auf den Seitenschenkeln unter Weglassung jeder geraden oder gebrochenen Mittelverbindung: 'j y . Kein

einziger Stich des Meisters von Zwolle gibt das A zusammen mit dem sogenannten M, sondern nur das A oder das

sogenannte M. Und es ist undenkbar, daß sich der Stecher im ersten Falle als Aurifaber (Goldschmied) oder

Agnetenbergensis (Bewohner des Klosters Agnetenberg); im anderen Falle als Monachus (Mönch) oder Maler

ausgeben wollte. ---x. .

HANDWERKSGERÄTE A /^Xr^fflEj^p\ . Das hier vergrößert skizzierte, in den Stichen 9 bis 12 mm

lange Instrument besteht aus einer dünnen Schraube als Mittelstück, beiderseits mit kegelartigen Ansätzen. Der eine

Kegel stützt sich mit seinem abgerundeten Kopf auf die Mitte eines gleichseitigen Dreiecks, das sich durch die Doppel-

linien zweier Seiten als feste Platte ausweist. Der andere Kegel zeigt am Kopf einen Schlitz, woraus manchmal eine

Lamelle vorragt. Vom Schraubenstück aus geht eine Schnur mit freiem Ende in die Luft. Ausnahmsweise (bei der Gregor-

Messe) zieht sich der Bindfaden durch den Endspalt durch, zum Beweis, daß hier eine Öffnung sich befindet.

Wir haben vor uns einen Drill-Bohrer. Der Goldschmied bedient sich seiner noch heute, um in aufrechte Wände

Lücher zu machen. Die Platte wird vor die Brust gesetzt, sei es frei, sei es mit Riemen umgehängt. Dann wird der Bohrer

an eine kleine Vertiefung in Mitte der Brustplatte gestemmt, die Schnur oder Saite um die Mittelschraube geschlungen

und die Schnurenden mit beiden Händen gefaßt, um durch Hin- und Herziehen den Bohrer fortgesetzt nach rechts und

links in Drehung zu versetzen. Bei solcher Anordnung klemmt sich der Bohrer nicht im Loch fest. Um das Drillen mit

einer einzigen Hand betreiben zu können, bindet man die Enden der Schnur an einen Stab, der bogenartig gekrümmt

ist, um die Schnur in Spannung zu halten. Ein paar Ausführungen zeigen die Abbildungen. Da die Löcher verschiedene

Weite erhalten, so müssen die eigentlichen bohrenden Teile entsprechende Breiten haben und auswechselbar sein. Dieser

Forderung wurde unser Meister I. A. gerecht durch die in den Endspalt leicht einsteckbaren Stahllamellen jeden Kalibers.

Zum Nachweis, wie das Bedürfnis nach einem Hin- und Hergehen des Bohrers wohl schon in Urzeiten befriedigt

wurde, geben wir die Skizze eines noch heute in Innerafrika im Gebrauch befindlichen Drillbohrers.

Drillbohrer: beim Goldschmied Heiden in München — im Deutschen Museum in .München — in Innerafrika.

BISHERIGE AUFFASSUNG DES WERKZEUGES. Bartsch3 erklärte das Instrument für eine Weberschütze

und brachte die Benennung: Meister mit dem Weberschiffchen (Maitre ä la Navette) auf. Dabei sieht man wohl die

geschlossene Dreiecksplatte als ausgespannten Zettel an, durch dessen Öffnung das Schiff den Schußfaden zu tragen

hat, der auf der Mittelschraube aufgewunden wurde. Auch bei schmalem Gewebe hätte die Schütze sich reichlich oft um

sich selbst zu drehen, und die Einschnürungen in Mitte beider Kegel böten dem Zettel große und unnötige Hemmung.

Seit Passavant4 und Nagler5 nimmt man das Gerät als Schaber (Grattoir, Brunissoir) zum Gebrauch von Goldschmieden.

Aber das dreieckige Schabeisen, anstatt ganz fest mit der Handhabe verbunden zu sein, wackelt auf ihrem abgerundeten

Auslauf. Der Griff, anstatt in der Mitte zur Auflage des Handballens verdickt zu sein, ist durch die Schraube unbrauchbar

verdünnt. Schraube, Schnur, Endspalt samt Einsatzplättchen sind wertlos oder vielmehr hinderlich. Kurz: wir haben es

so wenig mit einem Schaber wie mit einer Weberschütze zu tun, sondern ganz allein mit einem Bohrer, und zwar nicht

mit einem nur nach einer Richtung arbeitenden Handbohrer, (wie ihn zum Beispiel der heilige Leodegar zu Luzern in

der Hand hält) sondern mit einem hin und hergehenden Getriebe, einem Drillbohrer. Man möge also fernerhin sagen:

DerMeisterl. A. vonZwollemitdemDrillbohrer. Wilhelm Bühler (München 1926).

i Porträt Schongauers in der Allen Pinakothek zu München. — 2 Chassant, 1846, Abbreviations Latines et Francaises. — 3 Bartsch, 1808,

Peintre graveur, Band VI., S. 90. — 4 Passavant, 1860, Peintre graveur, I 214, II 178. — s Nagler, Monogrammisten 1863, Band III., S. 741.

— 43 —

i, ,912. Lexikon^