fast grotesk gebildet, das Ohrläppchen zu langgedehnt und das ganze viel zu tief, hart und willkürlich in die Wange

geschoben.

Nun ist es sonderbar, daß das zweite Blatt, welches aus seiner Gesamterscheinung heraus als täuschende sklavische

Kopie des ersten Blattes gelten kann, gerade im Kopf solche Abweichungen zeigt, daß ein Kopist, der sich in allen Teilen

streng an das Vorbild hält, gerade im Kopf — also einem so auffälligen Teil einer figürlichen Darstellung — davon

abweicht. Allerdings, wenn diese Abweichung auf einer schwächeren Behandlung, einem geringeren Können fußen

würde, wäre dabei nichts zu verwundern. Doch liegt hier gar nicht dieser Fall vor. Der Kopf Ursula II erscheint nicht

als mißlungene Kopie des Kopfes Ursula I, sondern als ein ganz selbständiger anderer, und zwar nicht in der unwillkürlich

abweichenden Form, welche der Kopist verleihen könnte, sondern als Variante eines ganz bestimmten Kopftypus, der

sich auch im Werk des Meisters /\3 öfters nachweisen läßt.

Als Beispiel dafür mag das Blatt der heiligen Katharina, Bd. VI, S. 371, Nr. 11 (Abb. 3), dienen, auf dem der ähnlich

langgestreckte, breitstirnige Kopf die genau übereinstimmende Ohrenbildung zeigt, wie sie an derUrsulall beobachtet wurde.

Diese Tatsache muß die bisherige Annahme, Ursula II wäre die Kopie von Ursula I, umstoßen. Es kann sich

hier nicht um eine Kopie, sondern nur um eine vom Meister selbst geschaffene Variante des Blattes handeln. Das freie

Benützen einer in seinem Typenvorrat vorhandenen Kopfbildung — bei der strengen Übernahme der übrigen Einzel-

heiten — läßt sich nicht mit dem Geiste eines Kopisten, sondern nur mit dem des Schaffenden selbst vereinen.

Elisabeth Maria Hajos.

Cranach und der Wiener Holzschnitt.

Nach der Entdeckung der ersten »Frühwerke« Cranachs hat die beträchtliche Anzahl weiterer Funde unser Wissen

gut befestigt, wenn auch nicht gestattet, seine Kunst an ihre Quellen oder ihre Anfänge zu verfolgen. Aber auch diese

noch nicht alte Kenntnis von Cranachs österreichischer Arbeitszeit wieder zu verwirren, unternimmt das Buch von

Hedwig Gollob: »Der Wiener Holzschnitt in den Jahren 1490 bis 1550« (Wien 1926, Krystallverlag).

Die hier in Betracht kommende Gruppe von Holzschnitten ist der gesamte Buchschmuck des Missale Pataviense

(Wien 1503, Winterburger), bestehend aus: einer Darstellung des heiligen Stephan, des Patrones von Passau, einer

Tafel zur Findung des Sonntagbuchstabens, einer Kanonkreuzigung, einer Anzahl Initialen (dem Antiphonarbuchstaben T

und den Textinitialen A, B, C, E, L, O, P, S, T und V) und schließlich zwei kleinen Schlußmedaillons. Die Zuweisung

dieser Arbeiten an Cranach erfolgte durch Dodgson (Jhrb. d. preuß. Ksts. 1903). Dann befaßte sich Dörnhöffer (Jhrb. d.

Zentral-Komm. 1904 II) eingehender mit dem Missale. Keiner von beiden aber entschloß sich, die Textinitialen, flüchtige,

doch fähigste Arbeiten, dem Meister zuzusprechen. Keine künftige Charakteristik des Meisters sollte aber an diesen

humoristischen Darstellungen vorbeigehen. Hedwig Gollob hat das Verdienst, einige davon abzubilden.

Doch überrascht sie damit, daß sie an Cranachs Stelle einen Autor J. C, den angeblich Signaturen sichern, konstruiert.

Da sie diesem Arbeiten bis auf das Jahr 1511 zuweisen zu können glaubt, gewinnt das Problem für die Kunstwissen-

schaft an Bedeutung und Gefahr.

Im einzelnen außerordentlich richtige Stilbetrachtungen und Stilausdeutungen, in denen man das entwicklungs-

geschichtliche Gras wachsen hört, bereiten trotzdem nicht auf die überraschenden Resultate vor. Sie hat sich ein

patriotisches Ziel gesteckt, die Erkenntnis eines »Wiener Stiles«. Aber was sie so nennt, beruht fast nur auf Cranach.

Man sollte eigentlich den Rückbeweis, daß der Buchschmuck Cranach gehört, da dafür so gewichtige Zuschreibungen

wie die Dodgsons und Dörnhöffers teilweise schon bestanden haben, nur durch Widerlegung des Textes von H. Gollob

unternehmen, doch ist es wesentlich einfacher, nur die Blätter selbst nochmals anzusehen.

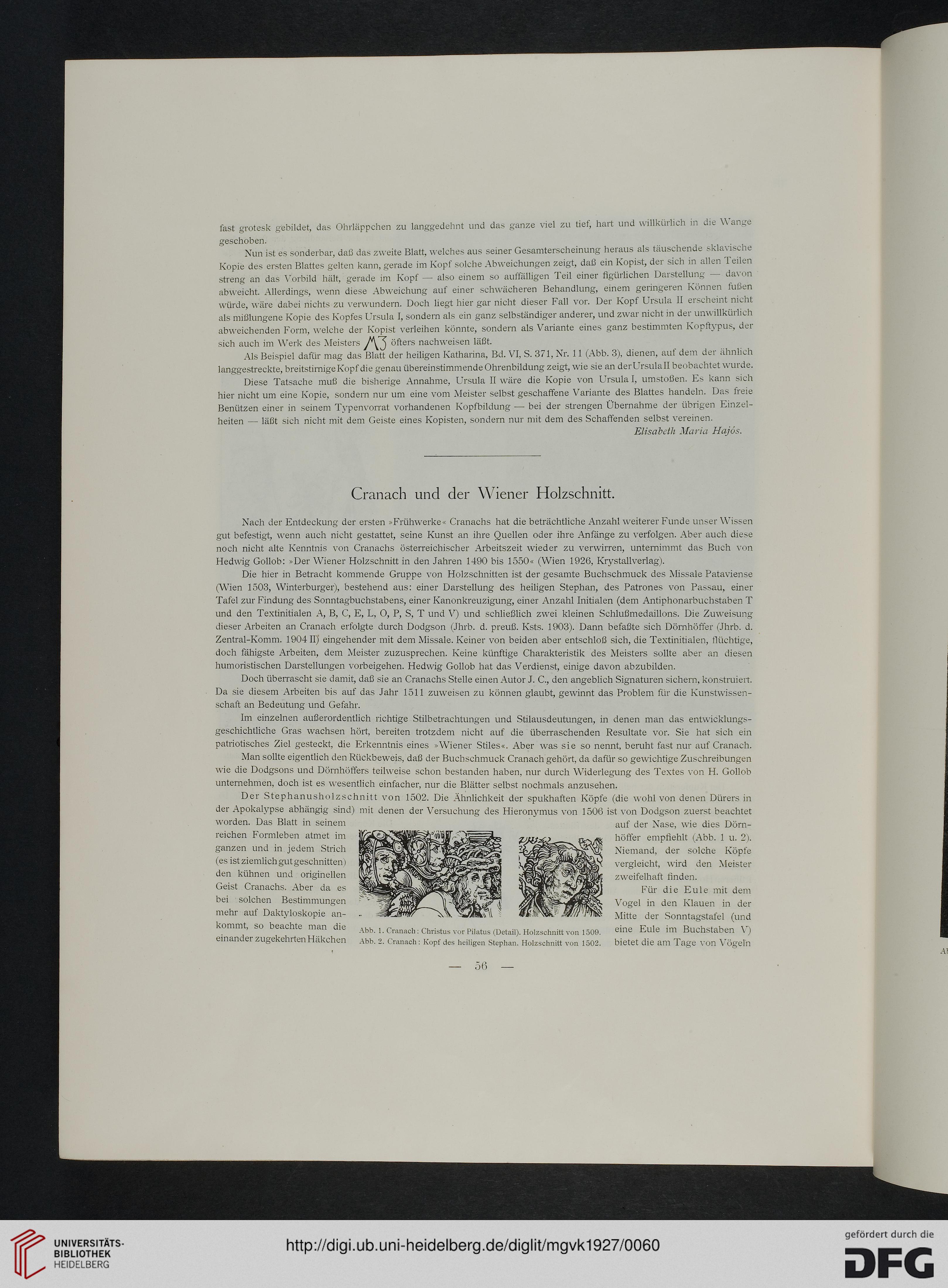

Der Stephanusholzschnitt von 1502. Die Ähnlichkeit der spukhaften Köpfe (die wohl von denen Dürers in

der Apokalypse abhängig sind) mit denen der Versuchung des Hieronymus von 1506 ist von Dodgson zuerst beachtet

worden. Das Blatt in seinem

reichen Formleben atmet im

ganzen und in jedem Strich

(es ist ziemlich gut geschnitten)

den kühnen und originellen

Geist Cranachs. Aber da es

bei solchen Bestimmungen

mehr auf Daktyloskopie an-

kommt, so beachte man die

einander zugekehrten Häkchen

Abb. 1. Cranach: Christus vor Pilatus (Detail). Holzschnitt von 1509.

Abb. 2. Cranach: Kopf des heiligen Stephan. Holzschnitt von 1502.

auf der Nase, wie dies Dörn-

höffer empfiehlt (Abb. 1 u. 2).

Niemand, der solche Köpfe

vergleicht, wird den Meister

zweifelhaft rinden.

Für die Eule mit dem

Vogel in den Klauen in der

Mitte der Sonntagstafel (und

eine Eule im Buchstaben V)

bietet die am Tage von Vögeln

geschoben.

Nun ist es sonderbar, daß das zweite Blatt, welches aus seiner Gesamterscheinung heraus als täuschende sklavische

Kopie des ersten Blattes gelten kann, gerade im Kopf solche Abweichungen zeigt, daß ein Kopist, der sich in allen Teilen

streng an das Vorbild hält, gerade im Kopf — also einem so auffälligen Teil einer figürlichen Darstellung — davon

abweicht. Allerdings, wenn diese Abweichung auf einer schwächeren Behandlung, einem geringeren Können fußen

würde, wäre dabei nichts zu verwundern. Doch liegt hier gar nicht dieser Fall vor. Der Kopf Ursula II erscheint nicht

als mißlungene Kopie des Kopfes Ursula I, sondern als ein ganz selbständiger anderer, und zwar nicht in der unwillkürlich

abweichenden Form, welche der Kopist verleihen könnte, sondern als Variante eines ganz bestimmten Kopftypus, der

sich auch im Werk des Meisters /\3 öfters nachweisen läßt.

Als Beispiel dafür mag das Blatt der heiligen Katharina, Bd. VI, S. 371, Nr. 11 (Abb. 3), dienen, auf dem der ähnlich

langgestreckte, breitstirnige Kopf die genau übereinstimmende Ohrenbildung zeigt, wie sie an derUrsulall beobachtet wurde.

Diese Tatsache muß die bisherige Annahme, Ursula II wäre die Kopie von Ursula I, umstoßen. Es kann sich

hier nicht um eine Kopie, sondern nur um eine vom Meister selbst geschaffene Variante des Blattes handeln. Das freie

Benützen einer in seinem Typenvorrat vorhandenen Kopfbildung — bei der strengen Übernahme der übrigen Einzel-

heiten — läßt sich nicht mit dem Geiste eines Kopisten, sondern nur mit dem des Schaffenden selbst vereinen.

Elisabeth Maria Hajos.

Cranach und der Wiener Holzschnitt.

Nach der Entdeckung der ersten »Frühwerke« Cranachs hat die beträchtliche Anzahl weiterer Funde unser Wissen

gut befestigt, wenn auch nicht gestattet, seine Kunst an ihre Quellen oder ihre Anfänge zu verfolgen. Aber auch diese

noch nicht alte Kenntnis von Cranachs österreichischer Arbeitszeit wieder zu verwirren, unternimmt das Buch von

Hedwig Gollob: »Der Wiener Holzschnitt in den Jahren 1490 bis 1550« (Wien 1926, Krystallverlag).

Die hier in Betracht kommende Gruppe von Holzschnitten ist der gesamte Buchschmuck des Missale Pataviense

(Wien 1503, Winterburger), bestehend aus: einer Darstellung des heiligen Stephan, des Patrones von Passau, einer

Tafel zur Findung des Sonntagbuchstabens, einer Kanonkreuzigung, einer Anzahl Initialen (dem Antiphonarbuchstaben T

und den Textinitialen A, B, C, E, L, O, P, S, T und V) und schließlich zwei kleinen Schlußmedaillons. Die Zuweisung

dieser Arbeiten an Cranach erfolgte durch Dodgson (Jhrb. d. preuß. Ksts. 1903). Dann befaßte sich Dörnhöffer (Jhrb. d.

Zentral-Komm. 1904 II) eingehender mit dem Missale. Keiner von beiden aber entschloß sich, die Textinitialen, flüchtige,

doch fähigste Arbeiten, dem Meister zuzusprechen. Keine künftige Charakteristik des Meisters sollte aber an diesen

humoristischen Darstellungen vorbeigehen. Hedwig Gollob hat das Verdienst, einige davon abzubilden.

Doch überrascht sie damit, daß sie an Cranachs Stelle einen Autor J. C, den angeblich Signaturen sichern, konstruiert.

Da sie diesem Arbeiten bis auf das Jahr 1511 zuweisen zu können glaubt, gewinnt das Problem für die Kunstwissen-

schaft an Bedeutung und Gefahr.

Im einzelnen außerordentlich richtige Stilbetrachtungen und Stilausdeutungen, in denen man das entwicklungs-

geschichtliche Gras wachsen hört, bereiten trotzdem nicht auf die überraschenden Resultate vor. Sie hat sich ein

patriotisches Ziel gesteckt, die Erkenntnis eines »Wiener Stiles«. Aber was sie so nennt, beruht fast nur auf Cranach.

Man sollte eigentlich den Rückbeweis, daß der Buchschmuck Cranach gehört, da dafür so gewichtige Zuschreibungen

wie die Dodgsons und Dörnhöffers teilweise schon bestanden haben, nur durch Widerlegung des Textes von H. Gollob

unternehmen, doch ist es wesentlich einfacher, nur die Blätter selbst nochmals anzusehen.

Der Stephanusholzschnitt von 1502. Die Ähnlichkeit der spukhaften Köpfe (die wohl von denen Dürers in

der Apokalypse abhängig sind) mit denen der Versuchung des Hieronymus von 1506 ist von Dodgson zuerst beachtet

worden. Das Blatt in seinem

reichen Formleben atmet im

ganzen und in jedem Strich

(es ist ziemlich gut geschnitten)

den kühnen und originellen

Geist Cranachs. Aber da es

bei solchen Bestimmungen

mehr auf Daktyloskopie an-

kommt, so beachte man die

einander zugekehrten Häkchen

Abb. 1. Cranach: Christus vor Pilatus (Detail). Holzschnitt von 1509.

Abb. 2. Cranach: Kopf des heiligen Stephan. Holzschnitt von 1502.

auf der Nase, wie dies Dörn-

höffer empfiehlt (Abb. 1 u. 2).

Niemand, der solche Köpfe

vergleicht, wird den Meister

zweifelhaft rinden.

Für die Eule mit dem

Vogel in den Klauen in der

Mitte der Sonntagstafel (und

eine Eule im Buchstaben V)

bietet die am Tage von Vögeln