Griff zum Öffnen. Mit der Hinfälligkeit dieser Signatur kann aber auch der Holzschnitt selbst aus der Beziehung zur

übrigen Gruppe ausscheiden, da ihn stilistisch nichts mit ihr verbindet.

Die Signatur auf der Kanonkreuzigung zu sehen, habe ich so wenig guten Willen wie die Signatur A. F. auf dem

gleichen Fleck einer andern Kanonkreuzigung. Siehe die zwei Striche auf Abb. (5 genau unter dem Kirchturm und das

Schiffchen unmittelbar unter dem linken Lendentuchzipfel Christi auf Abb. 7. Letzteres soll A. F. heißen.

Nur der Sacrobustoschnitt ist tatsächlich mit J. G. und dem Monogramm des auch sonst von der Autorin Gollob

gezeigten Holzschneiders V mit der Pfeilsignatur bezeichnet und 1512 datiert. Da Cranach von 1505 an in Sachsen war,

wäre die Jahreszahl ein Hindernis, das Blatt, das wohl ein schlechter Nachschnitt nach einer guten Vorlage ist, mit ihm in

Beziehung zu bringen. Es hat merkwürdigerweise bedeutende Cranachzüge, aber die Annahme, daß diese Signatur J. C.

irrtümlich oder verschnitten ist, wage ich nicht. Es wegen der Signatur J. C. aber mit dem Meister des Missale von 1503

in Beziehung zu bringen, fehlt wohl jeder Grund.

Jetzt bleibt noch die Abtrennung der andern Arbeiten der Zusammenstellung J. C.

Die paar Zierleisten und Initialen von 1497 und 1498 bieten leider zu wenig, um irgendeine Zuweisung

zu ermöglichen.

Gewiß aber sind die Initialen von 1507 sowie die prächtigen »Wilde-Leut«-Buchstaben von 1509 im Graduale

Pataviense und alles folgende abzutrennen! — Die Beziehungen zu den Arbeiten des Missale von 1503 gehen nicht

weiter als allgemeine Stilzusammenhänge, die man gewöhnt ist, Donaustil zu nennen. Der Buchstabe A mit David

(Gollob, Abb. 6) gehört dem Meister der »Wilden Leute«, das meiste andere aber — wieder andern, z. B. dem Meister

des Wiener Heiltumsbuches von 1502, den die Autorin A. F. nennt, nach einer Signatur, von deren Fragwürdigkeit schon

vordem die Rede war. Von dessen Arbeiten werden wieder einige einem A. N. zugewiesen.

Zum Schlüsse möchte ich auf die Ähnlichkeit des Kanonbildes aus der Ausstattung der Missa defunctorum Winter-

burgers (o. J.) mit der Florianer Kreuzigung (die schon lange wegen der Ansicht des Stephansdomes Aufmerksamkeit

erregte) und weiter mit der Kreuzaufrichtung in Klosterneuburg und auf deren Ähnlichkeit wieder mit der Steinigung

Stephans (aus dem Wiener Heiltumsbuche von 1502) hinweisen, die uns vielleicht berechtigt, da überall einen

Meister zu sehen.

Sofern die Ärmelaufschrift eines Schergen mit »Altmann« auf Abb. 9. uns den Namen des Malers verrät, wäre diese

wichtigste Gruppe von Wiener Holzschnitten auch an einen Namen geknüpft (Abb. 7 u. 8, 9 u. 10). Erich Wagner.

Beiträge zu Franciscus Asprucks graphischem Werk.

Dem in Augsburg tätigen Goldschmied Franciscus Aspruck »Bruxellensis«,

der für die Geschichte der Graphik durch seine Punzenstiche Bedeutung

gewann, ist jüngst ein aufschlußreicher Aufsatz Albert Haemmerles1 mit

urkundlichen Belegen zur Biographie, Verzeichnissen und Literaturnach-

weisen gewidmet worden. In der kurzen Spanne Zeit seiner Tätigkeit 1598

bis 1605, in deren zweiter Hälfte nur, anscheinend seit 1601 erst, er den

Punzenstich pflegte, hat Aspruck bloß eine kleine Reihe von Blättern hervor-

gebracht, die außerdem zu den größten Seltenheiten gehören. Außer Kupfer-

stichen nach Asprucks Entwürfen (Verzeichnis von 20 Nummern) weiß

Haemmerle an eigenhändigen Arbeiten in Punzenmanier nur die Apostel-

serie nach A. Carracci und Amor und Anteros nach dem Schweizer Maler

Josef Heinz d. A. zu nennen.

i Indem »Schwäbischen Museum», Zeitschrift für Bayerisch-Schwaben, seine Kultur,

Kunst und Geschichte. Augsburg, Haas und Grabherr Verlag, Jg. 1925. Die vom Schwä-

bischen .Museumsverband herausgegebene, in jährlich sechs Heften erscheinende neue Zeit-

schrift erweist sich durch eine Reihe wohlausgestattetcr Abhandlungen weit über ein be-

grenztes Gebiet hinaus von Bedeutung.

Für die Geschichte der Graphik ist noch ein zweiter Aufsatz A. Haemmerles von

Interesse, der als erster einer in Aussicht genommenen Reihe von Oeuvrekatalogen schwä-

bischer Maler-Radierer dem Uatkaais Giinlher gewidmet ist. Neben einer kurzen, durch

urkundliche Nachweise belegten Biographie ist ein sorgfältig gearbeiteter Katalog von 15 Num-

mern gegeben, des weiteren Literaturangaben.

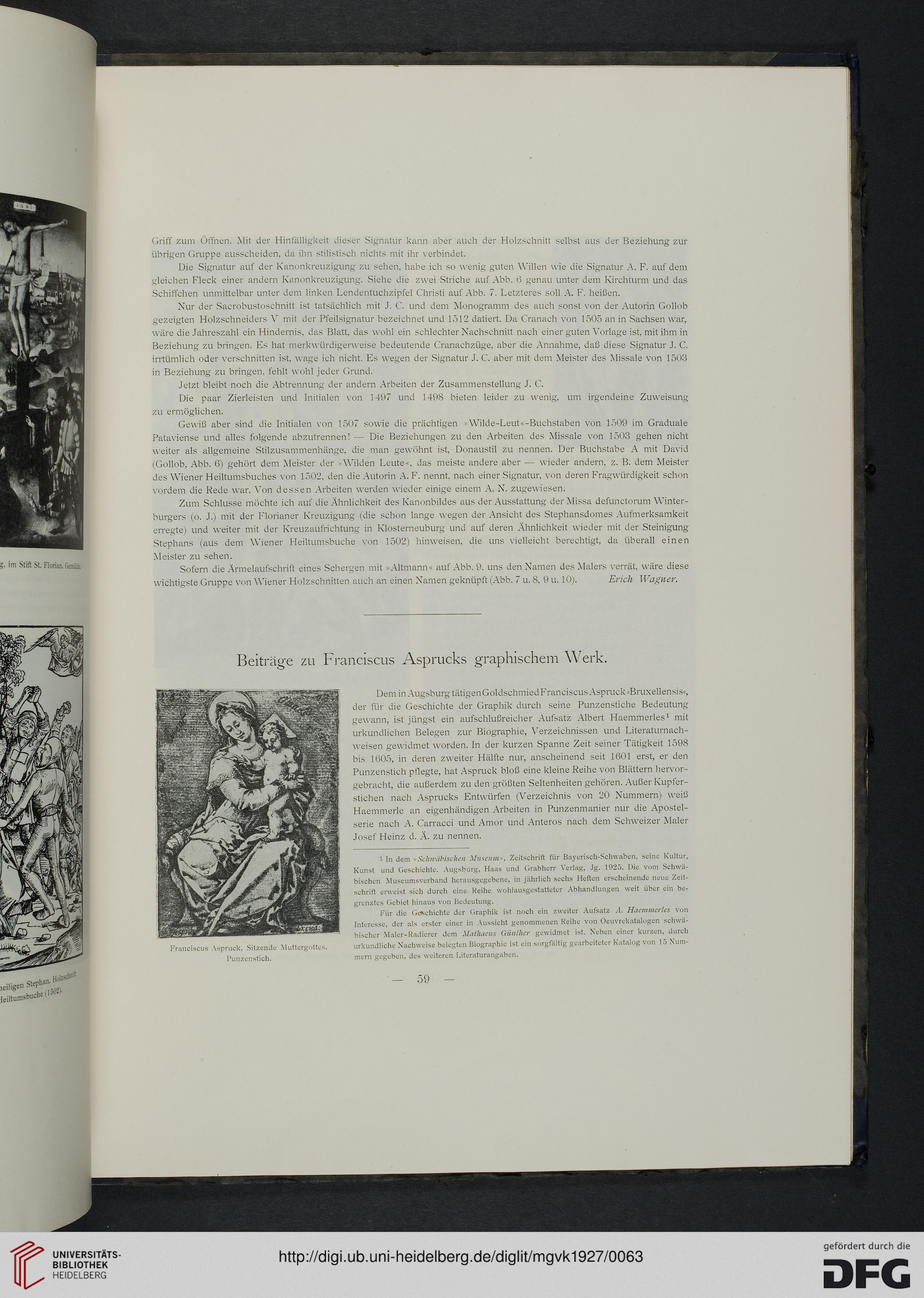

Franciscus Aspruck. Sitzende Muttergottes.

Punzenstich.

— 59 —

übrigen Gruppe ausscheiden, da ihn stilistisch nichts mit ihr verbindet.

Die Signatur auf der Kanonkreuzigung zu sehen, habe ich so wenig guten Willen wie die Signatur A. F. auf dem

gleichen Fleck einer andern Kanonkreuzigung. Siehe die zwei Striche auf Abb. (5 genau unter dem Kirchturm und das

Schiffchen unmittelbar unter dem linken Lendentuchzipfel Christi auf Abb. 7. Letzteres soll A. F. heißen.

Nur der Sacrobustoschnitt ist tatsächlich mit J. G. und dem Monogramm des auch sonst von der Autorin Gollob

gezeigten Holzschneiders V mit der Pfeilsignatur bezeichnet und 1512 datiert. Da Cranach von 1505 an in Sachsen war,

wäre die Jahreszahl ein Hindernis, das Blatt, das wohl ein schlechter Nachschnitt nach einer guten Vorlage ist, mit ihm in

Beziehung zu bringen. Es hat merkwürdigerweise bedeutende Cranachzüge, aber die Annahme, daß diese Signatur J. C.

irrtümlich oder verschnitten ist, wage ich nicht. Es wegen der Signatur J. C. aber mit dem Meister des Missale von 1503

in Beziehung zu bringen, fehlt wohl jeder Grund.

Jetzt bleibt noch die Abtrennung der andern Arbeiten der Zusammenstellung J. C.

Die paar Zierleisten und Initialen von 1497 und 1498 bieten leider zu wenig, um irgendeine Zuweisung

zu ermöglichen.

Gewiß aber sind die Initialen von 1507 sowie die prächtigen »Wilde-Leut«-Buchstaben von 1509 im Graduale

Pataviense und alles folgende abzutrennen! — Die Beziehungen zu den Arbeiten des Missale von 1503 gehen nicht

weiter als allgemeine Stilzusammenhänge, die man gewöhnt ist, Donaustil zu nennen. Der Buchstabe A mit David

(Gollob, Abb. 6) gehört dem Meister der »Wilden Leute«, das meiste andere aber — wieder andern, z. B. dem Meister

des Wiener Heiltumsbuches von 1502, den die Autorin A. F. nennt, nach einer Signatur, von deren Fragwürdigkeit schon

vordem die Rede war. Von dessen Arbeiten werden wieder einige einem A. N. zugewiesen.

Zum Schlüsse möchte ich auf die Ähnlichkeit des Kanonbildes aus der Ausstattung der Missa defunctorum Winter-

burgers (o. J.) mit der Florianer Kreuzigung (die schon lange wegen der Ansicht des Stephansdomes Aufmerksamkeit

erregte) und weiter mit der Kreuzaufrichtung in Klosterneuburg und auf deren Ähnlichkeit wieder mit der Steinigung

Stephans (aus dem Wiener Heiltumsbuche von 1502) hinweisen, die uns vielleicht berechtigt, da überall einen

Meister zu sehen.

Sofern die Ärmelaufschrift eines Schergen mit »Altmann« auf Abb. 9. uns den Namen des Malers verrät, wäre diese

wichtigste Gruppe von Wiener Holzschnitten auch an einen Namen geknüpft (Abb. 7 u. 8, 9 u. 10). Erich Wagner.

Beiträge zu Franciscus Asprucks graphischem Werk.

Dem in Augsburg tätigen Goldschmied Franciscus Aspruck »Bruxellensis«,

der für die Geschichte der Graphik durch seine Punzenstiche Bedeutung

gewann, ist jüngst ein aufschlußreicher Aufsatz Albert Haemmerles1 mit

urkundlichen Belegen zur Biographie, Verzeichnissen und Literaturnach-

weisen gewidmet worden. In der kurzen Spanne Zeit seiner Tätigkeit 1598

bis 1605, in deren zweiter Hälfte nur, anscheinend seit 1601 erst, er den

Punzenstich pflegte, hat Aspruck bloß eine kleine Reihe von Blättern hervor-

gebracht, die außerdem zu den größten Seltenheiten gehören. Außer Kupfer-

stichen nach Asprucks Entwürfen (Verzeichnis von 20 Nummern) weiß

Haemmerle an eigenhändigen Arbeiten in Punzenmanier nur die Apostel-

serie nach A. Carracci und Amor und Anteros nach dem Schweizer Maler

Josef Heinz d. A. zu nennen.

i Indem »Schwäbischen Museum», Zeitschrift für Bayerisch-Schwaben, seine Kultur,

Kunst und Geschichte. Augsburg, Haas und Grabherr Verlag, Jg. 1925. Die vom Schwä-

bischen .Museumsverband herausgegebene, in jährlich sechs Heften erscheinende neue Zeit-

schrift erweist sich durch eine Reihe wohlausgestattetcr Abhandlungen weit über ein be-

grenztes Gebiet hinaus von Bedeutung.

Für die Geschichte der Graphik ist noch ein zweiter Aufsatz A. Haemmerles von

Interesse, der als erster einer in Aussicht genommenen Reihe von Oeuvrekatalogen schwä-

bischer Maler-Radierer dem Uatkaais Giinlher gewidmet ist. Neben einer kurzen, durch

urkundliche Nachweise belegten Biographie ist ein sorgfältig gearbeiteter Katalog von 15 Num-

mern gegeben, des weiteren Literaturangaben.

Franciscus Aspruck. Sitzende Muttergottes.

Punzenstich.

— 59 —